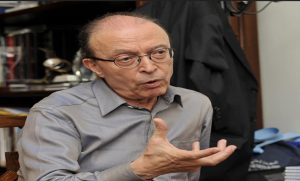

كان رأسه ممتلئا حتى آخره بالسينما، وظل اهتمامه بها طازجا على الدوام، يغرد خارج السرب العام، ويحاول أن يجمع دائما بين الفكرة والصورة والكلمات، وكان بالفعل هو الاستثناء المثير للجدل، إذ كلما تحدث عن السينما كان يفعل ذلك بقلب شاعر شديد الحساسية.

ولا أكتم بأنني كنت شديد الإعجاب به، منذ أن رأيته أول مرة في بداية التسعينيات، وتحديدا في إحدى دورات مهرجان السينما الإفريقية بمدينة خريبكة. كنا آنذاك طلبة بكلية الآداب بنمسيك، ونمثل النادي السينمائي للكلية (ابراهيم زرقاني، عبد المجيد سداتي، عبد الخالق الساخي، عبد الرزاق ضريا، أبو الدهاج نور الهدى، عبد الله أستاذ، سعيد منتسب..). كان الماستر كلاس الليلي يبدأ في منتصف الليل، ويستغرق في المعدل أكثر من ساعتين، وكان الرجل الذي يلتهم العالم في “رمشة عين”، يصرف الغيوم عنا بسرعة غريبة، يتحدث عن السينما كما لو كان يقرأ من كتاب فلسفي. ومنذ ذلك الحين، ظل نور الدين الصايل حاضرا بقوة في صلب رؤيتي للسينما: “الفيلم” يقع خارج المتعة، وقريبا جدا من المعرفة. كان يستعرض آراء النقاد والفلاسفة دون غطرسة، لدرجة أنه يمنع للفيلم حياة أخرى. فالفيلم، دائما، يستعرض تجربة إنسانية وفلسفية بكل غزارتها وتعقيداتها. ولهذا اعتبرته، عن حق، المعلم الذي حرر الخطاب النقدي السينمائي من “إيديولوجيا الصراع الطبقي” الذي كان سائدا آنذاك داخل الاندية السينمائية، ومنحه تذكرة عبور إلى شكله الأصلي المنفتح على لغة الصورة والسيميولوجيا وأنواع المعرفة الإنسانية الأخرى. بل إن نظرته للسينما كانت مسقوفة بأجراس عديدة، يختلط فيه المعنى بالتأويل، وبذلك السفر اللذيذ في “الأرشيف الإنساني اللامتناهي”. لقد كان بالفعل، كما اعتقدت، “نهرا لا يجف في صحراء”، يكتظ بمياه كثيرة، ويروينا بسخاء بأضواء من آفاق سينمائية أخرى، ويفرض علينا بهدوء أن نحطم تلك السلاسل التي تجعلنا نلوي عنق القراءة فنحملها ما لا تطيقه من “عنف إيديولوجي” متجاوز، وخاطئ في أغلب الأحيان.

لقد استمر احترامي للرجل على طراوته لمدة ثلاثة عقود، وكنت كلما استمعت إلى مداخلة من مداخلاته الكثيرة هنا وهناك، أزداد يقينا بأنه يستحق كل ذلك التوهج الذي اتسع له على نحو استثنائي، رغم أنه لم يخلف إنتاجا سينمائيا مكتوبا.

ومما أذكره من لقاءات للراحل نور الدين الصايل، أنه صرح في ليلة الفلاسفة التي احتضنها المعهد الفرنسي بالدار البيضاء قبل سنتين (2018)، بأنه ليس دولوزيا (نسبة إلى جيل دولوز)، وأنه له قراءة خاصة للمجهود الفكري الذي قام به دولوز حول السينما، وذلك أثناء حديثه عن كتابيْ: (الصورة- الحركة) و(الصورة- الزمن).

وقال الصايل، إن السينما لم تنقذ حياته، بل الأحرى أنها “أنقذته من الحياة”. مضيفا أن السينمائيّين، مثل جميع المشتغلين في الفنون على نحو عام، لا يحتاجون الفلسفة للتفكير وتأمل السينما. فالفلسفة وسيلة وليست علمًا يمتلك محتواه الخاص. كما أن السينما التي تشكل مجالا لاهتمامه هي التي تسمح بانطلاق المعاني وتحريرها عبر تشكيل انفعالات وأحاسيس تُقاتل لتقترح حقيقة أخرى للأشياء. وهو ما عبر عنه بـ”النظام”، فأي فيلم يقترح “نظاما” متكاملا يجعله، إما يشاهده إلى نهايته، وإما يغادر القاعة بعد مرور 40 دقيقة؛ والمخرج المبدع هو الذي يستطيع أن يمر اللامتناهي لاستعادته، تماما مثل النحات- مثل “دافينشي” أو “غويا”- الذي يرى المنحوتة في قطعة الرخام قبل أن يشرع في عمله، على نحو لا يمكن أن يراها سواه. وهذا هو نظام الأشياء التي يقترحها علينا كل فيلم سينمائي.

واستشهد الصايل بفيلم “A space odyssey :2001” لمخرجه ستانلي كوبريك، بوصفه “أحد أحسن الأفلام في تاريخ العالم”، وبأنه فيلم مركّب من الموسيقى، المتمثلة في مقاطع ليغيتي، وريتشارد شتراوس، وجون شتراوس؛ لأن العالم أتى من صوت تكوَّن منه كل ما سيكون من ضوء وأشياء.

وأوضح الصايل أن “أوديسة الفضاء” يحكي فيها كوبريك قصة العالم منذ إنسان ما قبل التاريخ وصولا إلى مرحلة الذكاء الصناعي وما سيحدث مستقبلا، مشيرا إلى تصوير المخرج الأمريكي خوف الإنسان من الاختفاء بسبب تطور الذكاء الصناعي منذ الستينيات، واستمرار ذهاب العالم دون أن يعرف إلى أين، الذي تعكسه لقطة توجه المركبة إلى كوكب المشتري.

وقال الصايل إن “قوة الذات تكمن في المعرفة التي يجب أن تكون هدفا لنا بوصفنا أناسا”، مضيفا أنه “في الفهم من أجل الفهم فرحة اسبينوزية؛ لأنه داخل هذا المجال المغلق نجد انفتاحا مطلقا فيه معرفة لذاتها نحس نتيجتها بالحبور، وبذلك يكون الأبد الشيء الوحيد الذي يجب أن نفكّر فيه، مع كل ما نعيشه وما سنعيشه، ورغم الفواجع التي نراها”.

وذكّر المتحدث بأن ضرورة “قول نعم” للوجود بأكمله، لا لأنفسنا وحدنا، تتمثل في أن إحساسنا بلحظة حبور واحدة يعني أن الوجود بكامله قد التحم من أجل جعلها ممكنة، قبل أن يتمنى لجميع الحاضرين “سعادة أبدية” في بعدها الفلسفي.

وتحدث الصايل عن مفهومي “الترتيب” و”المسافة”؛ “الترتيب” بمعنى أن العمل السينمائي يقدم للمتلقي إمكانية “إعادة ترتيب العالم” ومشاركة السينمائي عمليته الإبداعية والرغبة في ترتيب العالم المبعثر. فيما تعني “المسافة” أخذ مسافة من كل شيء كما تطرحها السينما عامة، فالشاشة، حسب نور الدين الصابل، تعلم المتلقي أن “يحتل المكانة التي يجب أن يحتلها”. كما أن هناك مسافة أخرى بين آلة بث الصور والشاشة، وبين الكاميرا والأشياء المصورة، وبين الواقع والخيال، وبين المرئي واللامرئي، وبين المقول واللامقول.. إلخ.

وقال الصايل إن القوى السينمائية الكبرى في العالم تحمي مصالحها في العالم بأكمله، وأن منطق الهيمنة هو الذي يسطر رؤيتها لنا كسوق. وأضاف أنهم ينجزون سنويا مئات الأفلام التي تكسح أسواقنا وتعود عليهم بالعائدات المالية الضخمة جراء استثمارها في صالاتنا.

وتابع الصايل أن القوى السينمائية الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة، تضع اليد على خيالنا وعل أي إمكان يسمح بأن يكون لنا تعبير حرّ ومستقل.

ودافع نور الدين الصايل، بعيدا عن أي نزعة متطرفة تجاه ما تطرحه التكنولوجيات الحديثة (الفيلم على المحمول)، عن وجود القاعة السينمائية، معتبرا أنها ما يشكل سحر السينما.

وانتقد المتحدث السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية حيال قطاع السينما، وذلك منذ 2014، مؤكدا أنه يجب إيلاء الأهمية القصوى لوضع مزيد من البنيات التحتية من خلال تشييد القاعات والمركبات السينمائية الكبرى وعدم الاقتصار على رقمنة أو ترميم القاعات الموجودة، وذلك بهدف خلق سوق سينمائية داخلية وتطوير تسويق الإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي، حتى حتى يتم استكمال المنظومة السينمائية الوطنية، التي يتعين أن تنهض على محوري: دعم الإنتاج من جهة، وتشييد المركبات السينمائية من جهة أخرى.

وأكد الصايل أن الوزارة الوصية مطلوب منها أن تعتمد سياسة دعم المستثمرين في هذا المجال، من خلال تقديم تسبيقات مالية يتم استرجاعها بشكل تدريجي، إضافة إلى توفير تسهيلات بنكية في هذا المجال، مضيفا أن ذلك يشكل مشروعا “استثماريا واقتصاديا مهما من شأنه أن يرفع من عدد القاعات والمركبات السينمائية، والتي بدورها ستعطي دفعة قوية للإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي..”.

لقاء آخر لا يقل أهمية هو ذلك الذي احتضنته كلية الآداب بنمسيك حول موضوع ” D’une image l’autre”، حيث اعتبر أن السينما هي الوسيلة الوحيدة لمقاومة ما يحدث على مستوى الصورة.

وقال الصايل إن نقاشا مع الكاتب ريجيس دوبري أفضى به إلى تبين أن “موت الصورة أمر غير وارد، لاسيما وأن حياتها رهينة بالانتقال من مكان إلى آخر، ومن حال إلى آخر”.

وقال إننا نعيش “التواصل اللا متناهي La communication infinitaire” يوميا دون أن ندري به كمفهوم، أي ذلك التسلسل المسؤول عن وجود شيء ماض في آخر حاضر، دون استقرار أو توقف. الأمر الذي لا ندركه ونحن أمام لوحة لفيلاثكيث، مثلا، حيث إن الاستقرار فيها هو توقف للزمن على عكس الصورة المتحركة، وهي المسألة التي ذهب إليها فوكو في مقدمة لأحد كتبه، إذ يحلل لوحة من لوحات “فيلاثكيث” الموسومة بـ “Les Ménines”، يبين فيها مدى قدرة التاريخ على أن يستقر ليعطي واقعا يرتهن برؤية الفنان العائدة لماض فائت. ويذهب إلى أن تحليل الصورة أصبح صعبا ومستعصيا. ولهذا، فإن «D’une image l’autre» تعني أننا نتنقل باستمرار، على عكس ما إذا قلنا “من صورة إلى أخرى”، إذ أننا نستقر في الصورة الأولى ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الثانية، فيما تلعب كلمة “إلى” دور الرابط المسؤول عن الاستقرار. خلافا للغة الفرنسية التي تربط الكلمتين معا دون إضافة كلمة أو حرف رابط. فكل لغة لها خاصيتها التي تعطيها معنى خاص قد يكون بعيدا عن مقابله في لغات أخرى. وسأعطي مثالا للتوضيح.. عندما أقول بالعربية “عبرت النهر سباحة”، بالفرنسية نقول “je nage à travers la rivière ” و بالإنجليزية ” I swim across the river”، إذن ومن هنا، سيظهر لنا جليا أن لهاته الجملة مقابلات ليست دقيقة ولا وفية للمعنى المراد تبليغه، فمقابل الجملة “عبرت النهر سباحة” هو الأقرب إلى الانجليزية منها إلى الفرنسية.

من هذا المنظور، يقول الصايل، فإن الحرف أو الكلمة المسؤولة عن فعل “الاستقرار” هي ضمنيا موجودة في اللغة العربية، وربما هي خاصية تميزها كلغة؛ لذلك فأنا مضطر للقول باللغة العربية “من صورة إلى أخرى” مع بعض الإيضاح.

ومعنى ذلك، يستطرد الصايل، أننا عندما نقول D’une image l’autre فإن “الصورة الأخرى” أو « l’autre » موجودة أساسا في الصورة الأصل، فهي الصورة اللاحقة؛ ومعناه أيضا، أن الصورة التي أشاهد هي داخل الصورة اللاحقة التي لم أشاهدها بعد، والتي سأتصرف فيها. فبقدر ما كنت مجرد مستهلك للصورة أصبحت اليوم “مُناوِراً” لها، وربما استخدمها لمصالح شخصية أو مؤسساتية أو غير ذلك. فمثلا، عندما أتوصل بصورة لصديق لي.. حينها يمكنني أن أرسلها للعديد من الأصدقاء. نفس الشيء يصدق على خبر مذاع في قناة من القنوات، إذ أستطيع نقله بسهولة، لأصبح ذاتا فاعلة في عملية التقاطع ونشر الخبر.. وهذا هو الدور التواصلي المهم الذي تقوم به جل المواقع الإلكترونية التي فاقت في فعاليتها التلفزيون.

إذن، فالصورة اليوم، لم تعد تتمتع بالاستقرار الذي كانت تعرفه في زمن ما، بل لم يعد مهما من أنتجها أو أخرجها إلى الوجود بقدر ما يُعترف بموزعِها الذي يضمن لها الاستمرارية والحياة. “من صورة إلى أخرى” أصبحت تحيل على صور عديدة مرتبطة في ما بينها على نحو متسلسل، فيما الفاعل الأساسي التي يتحكم فيها هو الفرد المستهلك لها، المنتج والزبون لغوغل، أمازون، فايسبوك وآبل (les quartes GAFA).

ويتابع الصايل: “أعود للحديث عن النقاش الدائر بيني وبين صديقي “ريجيس دوبراي”.. الذي جعلني أومن بأن الكيان الأونطولوجي للصورة هو التحول وليس الاستقرار، ذلك لأن الصورة لم تعد موضوعا فقط يتواصل والمتلقي، بل أصبحت ذاتا قائمة للتواصل، وأذكر على سبيل المثال، الشبكات الاجتماعية من فايسبوك، تويتر، واتساب…وهي بالفعل تلك الوسائل التي من اللازم تسميتها اليوم بوسائل التواصل اللامتناهي، وهو مفهوم في طور الولادة أو الكينونة”.

تلك المعلومة التي تقدمها أنت لغوغل هي أهم بكثير من الخدمات التي يتيحها لك بالمقابل، لذلك فأنت لست فقط زبونا بقدر ما يمكننا اعتبارك بضاعة (تواصلاتك، معلوماتك، تدويناتك، آراؤك ولايكاتك…)، وقد يبيعها مثلا لشخص آخر يهمه أن يجمع معلوماتك عنك، الذي هو في حقيقة الأمر يمثل الزبون الحقيقي لغوغل أو أي وسيلة للتواصل اللامتاهي.

« D’une image l’autre »، هي الصورة التي تتوصل بها لتوزعها بدورك، بالرغم من أنك لست أنت المستفيد، بل غوغل أو أي وسيلة من وسائل الغافا (GAFA) التي تعرفك أكثر مما تتصور، ذلك لأنك وقعت تعاقدا مكونا من أربعين صفحة عجزت – وهو أمر شبه أكيد- عن قراءته كاملا، أثناء عملية تسجيلك لحساب خاص، ومفاده أن كل معلوماتك الشخصية وتدويناتك ومكانك الجغرافي وغيرها هي ملك لصاحب الموقع.. كلها أمور تنازلت عنها مقابل خدمات تهمك.

لقد قدم الصايل دروسا ومحاضرات عديدة، وأعتقد أن ديننا عليه أن نعمل على نشرها في كتاب، حتى تستأنس الأجيال اللاحقة العاشقة للسينما بذلك العمق الكبير الذي كان يتوفر عليه الرجل الذي سيظل حيا في قلوب كل من حظي بالاستماع إلى درس من دروسه.