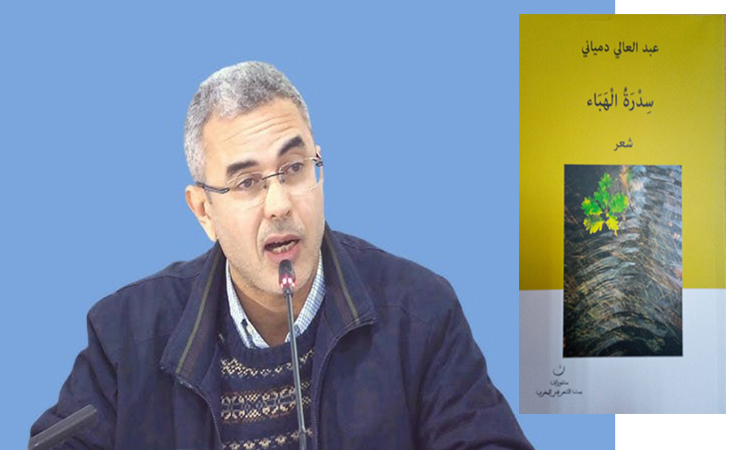

تحت عنوان «ملغز» ومغر في الآن ذاته، وفي طبعة في غاية البهاء صادرة عن منشورات بيت الشعر في المغرب، يرحل بنا الشاعر عبد العالي دمياني في ديوانه الشعري الثاني «سدرة الهباء»1 إلى متاهة التخوم بين الشعر والنثر، بين المقدس والمدنس، بين الصورة والحدث، بين فتنة الحلم وغلظة الواقع، بين غبطة الغناء وانكسار الصوت، بين بهاء الحياة، وهباء الرجال.

حاشية على العنوان:

بينت الدراسات السميائية واللسانية، خصوصا، مع صاحب «طروس» جيرار جنيت أن العنوان عتبة نصية موازية للنص الأساسي. قد تكون اختزالا له، وهذا غالبا ما يحصل، وقد يحتمل أن تكون تضليلا للقارئ، وهذا يتجسد في بعض التشويقية كالرواية البوليسية خاصة، وقد تكون مكثفة للنص الأساسي، حيث الصلة بينهما تبقى معلقة، تحتاج إلى تمرس القارئ وحنكته في تحديد الروابط المحتملة، كرواية «اسم الوردة» لأمبيرتو إيكو، و»وليمة لأعشاب البحر» لحيدر حيدر، و»تحريك القلب» لعبده جبير، و»المماحي» لألان روب غرييه تمثيلا لا حصرا.

في ديوان «سدرة المنتهى»، نلاحظ أن العلاقة بين النص الموازي والمتن من النوع الأخير، حيث يراهن الشاعر عبد العالي دمياني على نباهة القارئ لملء الشقوق والفجوات، وفطنته إلى ما لا ينقال بين ثنايا السطور وبياضات الإخراج الفني، وبالتالي تركيب روابط محتملة بين النص الموازي والنص الأساسي.»

تحيل كلمة «السدرة» على السجل الديني، وهي تقترن بكلمة اندغمت في الوجدان العربي/الإسلامي اندغاما، هي «المنتهى»: «ولقد رءاه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى» سورة النجم/13_14. هي شجرة عظيمة في السماء السابعة، تذكرنا برحلة «المعراج» التي قام بها النبي محمد عليه السلام. إنها تمثل نقطة اللقاء بين النبي والملاك جبريل، بين عالم الغيب اللامرئي، وعالم الشهادة المحسوس.

بعبارة أخرى، تبدو العلاقة بين المسند والمسند إليه متناغمة لا يعكر صفوها أي دخيل لفظي نشاز. الشجرة العظيمة هي المطلق الذي ينتهي إليه كل ما يعرج من الأرض. إنها الحد النهائي والفاصل، الذي يستحيل على كل إنس أو جن تخطيه، باستثناء الرسول محمد عليه السلام. التأويل هنا جلي لا يضني صاحبه في بلوغ القصد. في عنوان الديوان قيد القراءة، المسند إليه لا يسند المسند، بل على العكس من ذلك، يخرق الانسجام، ويورط القارئ في متاهة التأويل منذ البداية.

هكذا، نلاحظ أن ثمة هوة بين الحامل والمحمول، لا يمكن ردمها بسهولة. يربك العنوان منذ اللحظة الأولى محفل التلقي، أي يخلق ما يسميه الناقد السوري الفذ كمال أبو ديب «الفجوة/مسافة التوتر»: فما الذي يجمع بين «المنتهى» المقدس، و»الهباء» المدنس؟ طباق مثير، يذكرني بطباق بول إيلوار الشهير:

« La terre est bleue comme une orange »

الإيجاز وحسبك:

لم يعد الإيجاز في الوقت الحالي مطلبا بلاغيا فحسب، بل أضحى ضرورة تواصلية بامتياز، دونه خرط القتاد. في الماضي، كان الإيجاز يطلب لعبقريته في طرد الحشويات، وشحذ الذهن في التمييز بين العمدة والفضلة من الكلام. في زمن «الديجيتال»، زمن الاختصارات، أو الطرق المختصرة خيارا أساسيا، لا أحد يمتري في جدواه وفاعليته. والعبرة، كما قيل قديما بالكيف وليس بالكم. في الديوان ومضات موجزة، وليس «معلقات»، تناسب زمنها ومكانها وإنسانها.

الومضة الموجزة، بطبيعتها، لا تشبع النظر، تخطف اللب. هي بمثابة منبه يوقظ الذاهل عن المعنى، والمطمئن لتحيزاته المسبقة: أنظر. ثمة الكثير من البهاء في التفاصيل الصغيرة. تحس جزئيات هذا البهاء من فوضى هذا الهباء. الحواس قد تخدعك إلم تزودها بنسغ الرؤيا. قد تسعفك في قراءة المبنى. لكنها، حتما لن تجديك نفعا في استيعاب المعنى.

هكذا، جاءت أبيات الديوان موجزة تغري بكثافتها محبي «الإيجاز» بالتهامها دفعة واحدة. هذا ما حصل. الكتاب الجميل يحثك حثا على الرفقة الجميلة حتى السطر الأخير. حصل لي هذا مع كتبي المفضلة، وهي كثيرة، أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر: «شرق المتوسط» لعبد الرحمان منيف، «الغريب» لألبير كامو، «زمن الطلبة والعسكر» لمحمد العمري، «الدعابة» لميلان كونديرا، «لاعب النرد» لمحمود درويش، «ترابها زعفران» لإدوار الخراط، «بحيرة وراء الريح» ليحيى يخلف، «اللجنة» لصنع الله إبراهيم، «قندس» لأحمد بوزفور «مالك الحزين» لإبراهيم أصلان…

في «نقطة العبور»، أو العتبة النصية الثانية للديوان، تنجلي للقراء هوية الشاعر، بلا تضخيم أو انمحاء، خلوا من توابل الاستعراض:

«أنا هواء عدم

يتلبس عماء وجود

أنا: أداة نفي ذاتي

آلة ريح

تعزف

على

أثر مدروس

أنا لا أنا

كينونة يجلوها الهباء.

لا غرور ولا تبخيس للأنا، تكشف بقدر ما تحجب. بين الوعي واللاوعي، تتراءى لنا «ذاتا» متشظية بين الوجود والعدم، بين العمى والإبصار، بين النفي والإثبات. اثنتان وعشرون كلمة بالتمام والكمال، وفت بالغرض. إزاء هذه الغواية في التقديم، هل يملك القارئ مسوغا لترك الديوان وحيدا؟

الإيجاز أعز ما يطلب:

الإيجاز مزية عربية، على أساسه، شيد صرح البلاغة العربية. لقد اعتبر البلاغيون العرب أن جوهر الشعرية يقوم على إصابة الهدف بأقل قدر ممكن من الألفاظ: «أفضل الكلام ما قل ودل». ولذا، عدت الزيادة اللفظية حشوا وإطنابا وثرثرة. ليس ضروريا أن أعلن على رؤوس الأشهاد تأثري بشعر «الهايكو» لاقتحام «حداثة» الاقتضاب.

شاعرنا عبد العالي دمياني اختار لقرائه مزية العرب الفضلى، أن يوجز العبارة لكي تتسع للرؤيا. هو يعلم جيدا درس عبد الجبار النفري: «كلما اتسعت الرؤيا، ضاقت العبارة». كما يدرك ومضة فقيد الشعر المغربي الحديث أحمد المعداوي (المجاطي): «تسعفني الكأس ولا تسعفني العبارة». وعلى أساس هذه الدراية (والشعر دراية، قبل أن يكون هبة)، كان النزوع إلى تكثيف العبارة، وتخليصها من الزوائد تحريرا للرؤيا وتعميقا لنمط الإدراك. لا يتعلق الأمر إذن، بتقشف لغوي صرف، قد يفقد التعبير الشعري توابله الجوهرية وألقه وبهاءه الفنيين. بل إنه خيار جمالي ينتصر لمقولة جون كوكتو الشهيرة: «الفن تعبير بسيط عن أشياء معقدة، وليس تعبيرا معقدا عن أشياء بسيطة.»

يحوي الديوان أربعة أقسام نصية، لكل قسم عنوان، وكل قسم يضم عددا من النصوص القصيرة، يحكمها تعالق رؤيوي حسي لا تخطئه العين. ولذا، يمنح هذا التعالق نوعا من الوحدة المنتظمة، وبنية منسجمة ومتماسكة تغري بالقراءة المسترسلة دون تأفف أوضيق. لنلق نظرة على العناوين الأربعة، ونتساءل في الآن ذاته: كيف استطاع الشاعر قلب الهباء والتشظي اللذين يسمان الواقع، إلى لوحة فنية متعددة الإيحاءات؟ هل لريشة الشاعر كل هذه القوة التحويلية التي تجعل الغبار المتطاير في الهواء، والهباء الجاثم على الصدور موضوعا جماليا؟ وهل يستطيع «الشامان» و»التروبادور» إصلاح ما أفسده الدهر؟ إن ما يسترعي الانتباه في هذه العناوين أنها تنحو جميعها صوب الكثافة والتجريد والترميز. وهذا يدل دلالة واضحة على الجهد الوافر الذي بذله الشاعر. فأن ترسم مشهدا مغرقا في الإيحاء بأقل ما يمكن من الكلمات، وأن تشحذ المخيال أيما شحذ لاستخلاص صورة فنية من ركام الوجود المتشظي، فإن ذلك يستلزم حذاقة ومهارة ووعيا فنيا يدرك الفارق بين الصنعة والحذلقة، بين الشعر واللاشعر.

في القسم الأول، يباغتنا عبد العالي دمياني بهذا العنوان العمودي، أي كلمة تحت كلمة:

حامل

الريشة

يرجم

العالم

بصرخته

ثمة بعد «لعبي» في هذا القسم، على غرار الأقسام الأخرى، بين الضمائر. بين ضمير الغائب، الذي يحمل الهم في تغيير العالم «حامل الريشة»، أي الأداة التي مهما تم استصغارها من طرف الغوغاء، تبقى قادرة على الصراخ، وقول «الحقيقة»، وضمير المتكلم، منزو بذاته، يجتر الخيبات، مثل «شامان تخرمت قصبة روحه» ويكتفي بأحلام بسيطة ك: «أعزب يحلم بصحيفة تحبل بكل الاحتمالات»، وينتظر مع المنتظرين «غودو»، أي «من يعتق الطائر من عنق الطفل. من يحرر سيرة النسيان». تبدو «الأنا» هشة، ضئيلة، لا تملك في الظلمة القاهرة من ينير لها السبل سوى «عود ثقاب»، لكنها من شدة القرف، تتقمص حامل الريشة، وترجم، هي الأخرى، العالم بصرختها. فليس في الوسع سوى الصرخة، وهذا أضعف الإيمان. في النص الأخير من القسم الأول، ومضة جميلة، تستلهم حكمة «طريق جهنم معبد بالنيات الحسنة». أحقا يملك الشاعر مفاتيح الهناء؟ أم أنه يقود الخلق في «طريقه الملكي إلى الجحيم»؟ وهل الحذاء، الذي نسج من أحرف «كالفراشات»، في وسعه الصمود إلى آخر الطريق، وتأجيج جذوة الفؤاد إلى آخر رمق؟

«لؤلؤة

في

فم

الريح»

هكذا يلج بنا الشاعر إلى القسم الثاني. يدخل بالنفس الرؤيوي ذاته، خلسة إلى عمق الأشياء. من سطح الذاكرة، تتدفق نصوص منسابة، تحكي زمن الهباء، عبر «أنا» متعددة، ملتبسة في ضمائرها (المخاطب والمتكلم والمخاطب). هذا الحضور الثلاثي الأبعاد يضفي على الذات «بوليفونية» معتبرة تسائل ممكنات الفعل وحدود الطموح: هل في الإمكان أفضل مما هو كائن؟ «أ فتحمل وزرك وتبادر بنخب دمك المتاه؟ يتغذى السؤال من حالة وجودية تشبه حالة سيزيف. لقد نصحنا ألبير كامو بأن نتخيل سيزيف سعيدا. يبدو أن مكيدة «السعلاة» لم «تهم» هامة المخاطب «في مفازة» فقط، بل سدت عليه كل سبل النجاة. هل انتصر اليأس على الأمل؟ أخشى أن يكون الجواب: نعم. وحجتي جلية: «كل هذا العمر ولا نجمة تعد بوصول حوله كان يدور يتراكم على نفسه يتكاثف على ردم وها هو… حجر ملقى في الطريق يأسه حبل لا آخر له ويده ممدودة في رحم العدم»

التروبادور في البيضاء:

يحيل عنوان القسم الثالث على مدينة الدار البيضاء وفق النهج الطباعي ذاته (كلمات متراصة عموديا):

التروبادور

الأخير

يسيح

في

المدينة.

عبر عدة مشاهد حسية ومحلية حينا، وتجريدية تنفتح على الكوني حينا آخر. في هذا الإجراء الفني المزدوج، تتراءى للقارئ سيرة المكان في خصوصيته وكونيته، في عريه حد عري النصل ومضائه وقساوته وهبائه، في بساطته ووضوحه، وغموضه وكثافته. يسعى الشاعر في هذا الفصل الغرف من الحمولة الرمزية المعتقة للتروبادور، كشاعر يتغنى لآخر مرة بقصائد تشبع الشوق، وتبقي الجوف فارغا، ولو من قطمير. يتسيد الفراغ هنا على ما عداه. يشرئب ويمتد إلى عنان السماء. نشعر وكأننا أمام موكب جنائزي لا بداية له ولا نهاية: «كل شيء يا صاحبي يعرى في مسلخ الفراغ… استقطر من دواة الجرح آخر حرف في طرس العدم.» الفراغ إذن سيد الزمان والمكان، فلا جدوى من تلميعه بالكلام. الحل سهل: الصمت والتأسي بروح الشامان «تعلم تلميع الصمت بروح شامان.»

تضخيم المجاز والغلو في التعريض في الحديث عن المدينة، قد يذهل عن الغاية من الشعر، قد يحولانه إلى حذلقة وفذلكة، ليس إلا. يأخذنا عبد العالي دمياني في نصوص هذا القسم إلى إعادة اكتشاف هذه المدينة/الغول التي مالت كل الميل إلى الهباء معرضة طواعية، أو كرها عما يليق بها من بهاء. قد تحسب صرخة الشاعر هجاء للمكان وللزمان وللإنسان. لكنه هجاء يحركه العشق والرغبة في إعادة امتلاك المكان وغسله من كل البراثن والنفايات. البحر عزاء للتائه في متاهات البيضاء، ومخلوقاته إخوة بدلاء لليائس من عشرة البشر: «أؤاخي النورس السلطعون الكركدن ثعلب البحر …أؤاخي الأخطبوط كي أتعلم كيف يمنع سره بنفثة من غليونه طائر البقر اليجفل من خطواتي الجذلى في المعابر العذراء أؤاخهن.»

مدينة الدار البيضاء في امتدادها الخرافي بلا أفق يشفي وجدان الظمآن. هي بمعنى من المعاني، كمدينة بدر شاكر السياب «بلا مطر»، (تؤرق ليلها نار بلا لهب…ثم يغشاها صفير الريح في أبراجها وأنين مرضاها…ونحن نهيم كالغرباء من دار إلى دار لنسأل عن هداياها جياع نحن وآسفاه فارغتان كفاها وقاسيتان عيناها…). الأنين والريح والصرخة والغبار والغل والهباء والرغبة في البهاء والضياء، كل ذلك، يتلاقى في مدينتي الشاعر الكبير والشاعر الواعد. ففيما وراء «البياض» المعلن على الواجهات والمظاهر والسطوح، ثمة سواد وبؤس وضحالة.

هل مع كل هذا، يمكن للشاعر أن يبقى محايدا؟ ألا ترج الصورة الفادحة في تناقضاتها الوعي الجمالي والسياسي والأخلاقي؟ ألم تنقلب عقيدة الروائي الشهير جاك لندن رأسا على عقب من «الفردانية» المطلقة العنان، إلى الالتزام بالعدالة الاجتماعية للناس قاطبة، حينما تسكع ذات يوم صدفة مع «معذبي الأرض الجدد/الهوبو» في قطار البضائع؟ لم تكن تلك الرحلة مع «بؤساء» أمريكا الواعدة فقط سببا في انقلاب جاك لندن الأيديولوجي، بل كانت إلهاما لإبداع تحفته الخالدة «شعب الهاوية»:التي كشفت عالم لندن السفلي، أو ما يسميه غي ديبور في كتابه النبوئي «مجتمع الفرجة» (1967)، وما يموج فيه من جور وتهميش وكآبة وعبث ولاجدوى. بلى. فلولا الظلم، لما كان للمقاومة من معنى، ولولا الظلام، لما استشعر الإنسان قيمة النور، ولولا القبح، لما كان الافتتان بالجمال، ولولا سدرة الهباء، لما كانت ومضة البهاء.

الأسوأ ليس حتميا، كما يقال. فكلما زادت قوة الهباء، كلما زادت قوة مقاومته. والشعر يمنحنا عبر أجنحة الخيال دوما القدرة على تحرير النظر والتشبث بقشة الأمل. قد يحدث أن تنهزم الروح، وتنجرف النفس إلى اليأس والكآبة واللاجدوى، مع ذلك، يمكن للروح أن تسترجع عنفوانها، وتنبعث كطائر الفينيق من جديد.

ومضة البهاء وسدرة الهباء في هذا القسم وجهان لعملة واحدة. هي صيغة أخرى للقول إن ديوان «سدرة الهباء» تجسيد شعري على طريقة «الطايجيتو الطاوية». فمن جهة، ثمة «يان» الذي يمثل الظلمة والسواد والقمر والعطالة والهشاشة، ومن جهة أخرى، هناك «اليانغ» الذي يحيل على النور والشمس والحركة والانطلاق والإيجابية. في ثنايا النصوص، نستشعر أن لا بهاء بدون هباء، ولا جمال بدون ذمامة، ولا «غافل» بلا شاعر يوقظه من غفلته. يستحسن عبد العالي دمياني تسمية الشاعر الكبير إدريس الملياني للدار البيضاء ب «الدار البيداء». وهي تسمية صادقة تسري على العديد من المدن المغربية، كمكناس مدينتي التي كانت بهية فيما مضى، فصارت، هي الأخرى بيداء، فليت دونك بيد دونها بيد.

الناي المكسور سلاح التروبادور الأخير، يشده قوس الريح. قد يبدو السلاح هشا، لا يزحزح النملة في غارها، لكنه فعال في إظهار الكبرياء والعنفوان: «لا تحسبوا نشيدي فاصلا إشهاريا كلماتي من جذام وضحكتي مختومة بإشعاع ذري…سأوقد ناري على أشلائكم وأسامر النمل حتى آخر مزعة من هذا الليل بذيله الطويل.» يخاطب الشاعر هنا «الحثالة»، وهو توصيف يحيل على فئة عابرة للطبقات الاجتماعية، إذ يشمل السكارى الفقراء الذين يشهرون «عاهاتهم في وجه الملكوت ثملين بأسلابهم الصغيرة…» من جهة، ومن جهة أخرى، يشير إلى الصيارفة والسماسرة الذين يشدون العالم من «خصيتيه» و»يقايضون المدينة بحفنة من لا شيء لا شيء.» الناس عميان سادرون في عماهم. العمى ليس أعوص المشكلات. الأكثر رعبا من العمى، بحسب الحائز على نوبل للآداب جوسيه ساراماغو، هو أن تكون الوحيد بين العميان الذي يرى. يزداد منسوب الكبد والمعاناة والألم المكبوت، حينما تغشى العيون، ويبقى هذا الوحيد المبصر «أحد ما» بتعبير الشاعر من يستطيع رؤية «برج دخان يطاول سدرة الهباء.» الوحيد الذي يرغب في تخفيف الوطء على أديم ساحة الأمم المتحدة حتى لا «نعفس على أنفاس من إسمنت.»2 الوحيد الذي يرتق ذاكرة العميان المخرومة، الذين نسوا، في غمرة انخطافهم ب: «بهواتف غلاكسي» و»حواسب ذكية.» أن للمكان نهرا أعدمه الاستعمار من أجل عائدات الميناء.

في القسم الأخير، أو مشهد «اللوعة والنسيان.» الذي يعود فيه ضمير المتكلم للتسيد، يغلبه الشوق والحنين لمن رحلوا ولم يتركوا غير رائحة الفراغ، كما يقول محمود درويش، ولمن طال غيابهم ولم يتركوا غير بصيص أمل في اللقيا من جديد. ترتفع وتيرة التفاعل الأجناسي بين الشعري والسيري/ الحكائي الجميل. هو إذن نص يلامس ما أسماه إدوار الخراط «كتابة عبر نوعية»، حيث الكتابة تنفتح على التعدد، وتنفر من التسييج. يتيح هذا التعدد الأجناسي رؤية ذات متعددة، هي الأخرى، متشظية بين السري والمعلن، الباطن والظاهر، بين «الأنا» و»الهو»، بين المتاح و»ما ينبغي أن يكون». يحكي النص العلاقة بين «الأنا» و»الهنا». تبدو «الأنا» موغلة في اللوعة بمكان لا مبال. هل هو عشق من طرف واحد؟ هل قيض ل «الأنا» أن تكتوي بنار هذا العبث؟ وهل من عزاء غير النحيب؟ «هنا تعلمت أسماء الوردة على ألف وتر وبكاء تهجيت مسودة الحرير جرحا جرحا جربت حنجرتي على مدية الريح.» شبه كبير بين ليل امرئ القيس العظيم وليل وصاحب «سدرة الهباء». ليل امرئ القيس كان كموج البحر يثقل الصدر بكل الويلات، وليل دمياني «يهبط بكلكله» لا يبقي ولا يذر، حتى أن «الريح أكلت نفسها غارت في هوة بلا قاع.»

كلمة حول الإيقاع:

حسمت الحساسية الشعرية الجديدة الأمر بين الوزن والإيقاع، حيث لم يعد هذا الأخير مقيدا للأول. أولت الشعرية القديمة عناية عظمى بالجرس الموسيقي حد التكلف والتضحية بالمعنى. لم يكن الأمر خيارا فنيا فحسب، بل كان «إيبستيما» يتصل اتصالا وطيدا بالثقافة الشفاهية، حيث التباري في الإنشاد يغطي على ما عاداه. كان هاجس الشاعر القديم البراعة في ضبط العلاقة بين الأسباب والأوتاد والفواصل، والقدرة على الإحاطة بممكنات اللعب المحدود (طبعا)، والتصرف المشروط في «التفعيلة» الأصلية، وتغييرها بأنواع الزحافات والعلل. الأبيات غير المقفاة لا يعول عليها في إظهار فحولة الشاعر، حتى ولو ارتقى الخيال الشعري عنان السماء. هكذا، عيب على أبي العتاهية في بعض أشعاره الخروج على النمط، فما كان من هذا الأخير إلا الصدح بجملته الشهيرة: «أنا أكبر من العروض.»

نعم، الشاعر أكبر من العروض، لكنه، أصغر من الشعر. والشعر، داله الأكبر، كما، يرى هنري ميشونيك، هو الإيقاع. الإيقاع بهذا المعنى أعم من الوزن. في الحساسية الشعرية الجديدة، لم يعد الإيقاع في النبر والتنغيم والغنة والتطريب. أصبح الإيقاع بالدرجة الأولى بصريا ينساب وفق إخراج طباعي، يستثير العين قبل الأذن. قد تجد في «ألفية» ابن مالك النحوية على سبيل المثال، بحرا ووزنا وجرسا، لكن، حتما لن تجد شعرا. الإيقاع بهذا المعنى، ذو نزوع حر تشتد وتيرته أو تخفت، ليس حسب الانتظام الرتيب بين صدر البيت وعجزه، أو تكرار القوافي، بل حسب اختلاجات الروح صعودا ونزولا، تنطبع في جدلية البياض والسواد على الصفحة. هكذا، يتاخم الإيقاع في ديوان «سدرة الهباء» أفق النثر في لعبة تنداح فيها الحدود بين البعد الغنائي والبعد السردي. لا تفسد هذه الهجنة الود بين الجنسين، بل تعزز مفهوم «انفتاح النص» المتمرد على القوالب الجاهزة.

ينفتح النص هنا على الحياة ويسائل حطام المكان وهباء الزمان الحرفي والرمزي في نفس الآن. الريح كلمة ال سر3، من يمتطي صهوتها، لا يستوي له المقام في قوالب الوزن المسبقة. ترادف الريح الحرية. قد تعلو بك إلى الأعالي، أو قد تسقطك في البرك والمستنقعات. ريح الشاعر هنا حاملة للناس حبا ووعدا بالوصال. هي ليست كريح «آخاب» في رواية «موبي ديك» الملحمية، الذي من شدة نرجسيته صدح: «لو قيض لي أن أكون ريحا، فلن أهب على هذا العالم.»

ذلكم، رهان الحساسية الشعرية الجديدة. في «سدرة الهباء»، يبدو الإيقاع مشابها لليل «البيضاء» المتموج بالبهاء والهباء. نوره الخافت يدغدغ الحواس، ولا يشجع النيام على الاستيقاظ. لم يكن عبد العالي دمياني في رحلته القصيرة عبر وسائطه الفنية وأقنعته الرمزية، مأخوذا بالتطريب (أو هكذا يبدو لي الأمر على الأقل)، أو مفتونا بالهوس الشكلي، كما لم يكن شاعرا سياسيا وفق عقيدة «الفن الملتزم» البائدة، بل كان شاعرا بلا أوهام، لا صناجة ولا شي غيفارا، كان فقط شاعرا من فرط تماهيه بنبض المكان والزمان والإنسان، يكتب سيرة فرد انصهر في هموم بني جلدته، وتاريخ مدينته. لذا، جاء الإيقاع مسايرا للطبع، وغير متكلف. كان بسيطا وصادقا، مجازه وإيقاعه نابع من مهجته: «الحذاء الذي عبرت به الليل كل حتى العواء الأخير

كان من أحرف كالفراشات وأعقاب السجائر

دعسها شاعر في طريقه الملكي نحو الجحيم

الحذاء ذاك

ظل بانتظاري قرب نار

أوقدتها يد الريح

في قلب حجر قديم.»

لقد دفع عبد العالي دمياني في «سدرة الهباء» بالعبارة الموجزة، والصورة المكثفة، والإيقاع المهموس، والتهجين الأجناسي، إلى أفق فني رحب مغاير لما تعودت عليه ذائقة الشعر في استحسان الطنطنة والجعجعة. ربما من هذا البهاء الشعري، قد ينبلج أفق مختلف للمعنى والوجود.

هوامش:

1- عبد العالي دمياني (سدرة الهباء) منشورات بيت الشعر في المغرب، الطبعة الأولى، 2023.

2- يشير عبد العالي إلى معلومة في غاية الأهمية لا يعلمها الكثير من البيضاويين: خنقت سلطات الحماية نهر بوسكورة الذي كان يعبر جانبا من ساحة الأمم المتحدة، ويصب في البحر الأطلسي.

3- للشاعر ديوان شعري سابق، عنوانه «للريح أسماء أخرى».