أفصحت محكمة العدل الدولية، يوم 16 أكتوبر 1975، عن رأيها في سؤالين طرحتهما الجمعية العامة على المحكمة في شتنبر 1974 بشأن الوضع القانوني للصحراء،وجرى ذلك في سياق سياسي قارع فيه المغرب الإسبان لاسترجاع ما تم الاستيلاء عليه إبان الحقبة الاستعمارية، شمالا وجنوبا.

يتذكر المغاربة يوم 16 أكتوبر 1975، زمن إعلان تنظيم المسيرة الخضراء، لكنه أيضا تاريخ إصدار محكمة العدل الدولية رأيها بشأن الإطار القانوني للصحراء، إثر طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة.في اليوم نفسه أعلن الملك الحسن الثاني عن مسيرة خضراء لصلة الرحم بمغاربة الصحراء، مستندا في ذلك إلى رأي المحكمة من أن أرض الصحراء لم تكن خلاء، وأن روابط البيعة كانت قائمة مع القبائل الصحراوية. إعلان قرار المسيرة حدث أساس في تاريخ المنطقة، حول موازين القوى لصالح المغرب في زمن كان التنسيق قائما وبجدية بين جزائر بومدين وإسبانيا فرانكو من أجل تأسيس «دولة» تتوزع المصالح فيها بين إسبانيا والنظام الجزائري.كشفت وثائق الأمم المتحدة ومذكرات فاعلين سياسيين وعسكريين، عن تأثير قرار المسيرة في إعادة بناء موازين قوى جديدة في المنطقة، من حيث الربط بين الرؤية الاستراتيجية لملامح نزاع معقد ولعبة كانت تهدف إلى محاصرة المغرب، قرار المسيرة الخضراء غير موازين القوى في المنطقة بشكل لافت.

لماذا طرح نزاع الصحراء

على محكمة العدل الدولية

في تاريخ نزاع الصحراء كان المغرب سباقا للاقتراحات التي تروم الخروج من الانعراجات الإقليمية، هكذا كان الأمر في تدبير استعادة طرفاية وإفني من إسبانيا ، وعندما تآمرت حكومة فرانكو لإجراء استفتاء في الصحراء العام 1974، بعد إحصاء سكاني فصل على المقاس الاستعماري الاسباني، بادر المغرب عبر اقتراح وطلب مشترك مع موريتانيا لعرض النزاع على محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى المحكمة كان مبادرة من الملك الحسن الثاني، الذي أعلن في ندوة صحفية بتاريخ 17 شتنبر 1974، عزم المغرب على عرض الخلاف مع إسبانيا حول الصحراء على محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا استشاريا في وضعية الصحراء القانونية أواخر القرن 19.

اقترح المغرب في البداية على إسبانيا عرض الخلاف معا حول الصحراء على محكمة العدل الدولية لتعطي رأيا استشاريا في وضعية الصحراء، وهل كانت أرض خلاء حين وصول الاستعمار الإسباني إليها في العام 1884، بيد أن إسبانيا قرأت في هذا التوجه اعترافها بوجود نزاع قانوني بينها وبين المغرب، وكان ذلك عكس توجهها في تدبير ملف الصحراء، ولذلك رفضت الطلب المغربي شكلا ومضمونا. وعرض المغرب بعد ذلك الاقتراح على الجزائر وموريتانيا، فقبلت هذه الأخيرة وامتنعت الجزائر أن تكون طرفا، على أساس أن لا مطالب ترابية لديها في الصحراء، لكنها أيدت شكلا تقديم طلب مشترك بين المغرب وموريتانيا، علما أن بوتفليقة كان حينها رئيس الدورة 29 للجمعية العامة. في هذا السياق، وبناء على الطلب المغربي الموريتاني المشترك، تبنت الجمعية العامة قرارا بإحالة نزاع الصحراء على محكمة العدل الأوربية، وذلك بتاريخ 13 دجنبر 1974، القرار تقدمت به 35 دولة إفريقية وعربية، وحصل المشروع على 80 صوتا، وامتنعت عن التصويت 43 دولة، ولم تعترض عليه أي دولة. وتم إيداع الطلب الأممي لدى المحكمة، بتاريخ 21 دجنبر1974. يوضح السياق التاريخي أهمية الرأي الاستشاري للمحكمة، لأنه نهاية مرحلة امتدت منذ بداية المطالب الترابية المغربية تجاه إسبانيا منذ استقلاله الرسمي في مارس 1956، وفي انتخابه في لجنة الستة من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1959، والمشاركة في صياغة قراري 1514 و1541، سنة 1960، وتكوين لجنة مختصة في الأقاليم التي لا تتمتع بحكم ذاتي، والمتتبع لهذه الحلقات يظهر له جليا حضور المغرب القوي في أشغال ومؤسسات الأمم المتحدة، دفاعا عن وحدته الترابية وعن قضايا القارة الإفريقية والعربية وفي مقدمتها آنذاك استقلال الجزائر.

1975-1963: زمن المطالب الترابية

لا يمكن إذن إدراك ما حصل سنة 1975، وخاصة فتوى محكمة العدل الدولية، دون بناء السياق التاريخي للمطالب الترابية للمغرب، مطالب مرتبطة أيضا بتطور مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالأراضي غير متمتعة بالاستقلال، والتي جرى بناؤها بين 1947 و1960، انطلاقا من الفصل 11 لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1467(الدورة 15 دجنبر 1959). وانتخب المهدي بنعبود، سفير المغرب بالأمم المتحدة،في لجنة الستة، ممثلا لإفريقيا والعالم العربي، لتقديم اقتراحات ومشاريع قرارات مرتبطة بتصفية الاستعمار في سياق نضال حركات التحرر الوطني، خاصة في إفريقيا. وكشفت وثائق الأمم المتحدة مؤخرا رسائل لوزير خارجية المغرب حينها إدريس المحمدي (4 ماي 1960)، ولممثل المغرب في الأمم المتحدة، بشأن اقتراحات المغرب حول مفهوم الاستعمار ومطالب الاستقلال، إضافة إلى محاضر لجنة الستة واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 16(1960). وتبعا لذلك صدر قراران من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514(14 دجنبر 1960)، و 1541 ( 15 دجنبر 1960، الجلسة 948)، ونجد مقترحات المغرب حول الموضوع كاملة متضمنة في القرار 1541، وهو الذي يؤطر القرار 1514، الذي يذكر كثيرا في النزاعات الترابية. وتضمن القرار المبادئ 12 التي يجب أن يسترشد بها الدول الأعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود الالتزام بإرسال المعلومات المنصوص عليه في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة:

المبدأ الرابع: «يوجد، مبدئيا، التزام ثابت بإرسال المعلومات بالنسبة إلى أي إقليم يكون منفصلا جغرافيا عن البلد الذي يقوم بإدارته ومتميزا عنه من الناحية الإثنية والثقافية أيهما أو كليهما».

المبدأ السادس: ” يجوز القول بنيل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي قسطا كاملا منه:

بصيرورته دولة مستقلة ذات سيادة،

أو بدخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة،

أو بالاندماج مع دولة مستقلة“

المبدأ الحادي عشر: الاعتبارات الدستورية القائمة بين الإقليم وبين الدولة العضو في الأمم المتحدة، القائمة بالإدارة: “وهي تتعلق بحالة ينص فيها دستور الإقليم على منحه الحكم الذاتي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية عن طريق مؤسسات منتخبة بحرية “.

تشكلت لجنة 17، مكلفة بتصفية الاستعمار، وترأسها الدبلوماسي المالي كوليبالي، وكان اجتماعها الأول في طنجة بالمغرب العام 1961، واستقبل الملك الحسن الثاني أعضائها في الرباط، وحرص المغرب على وضع مطالبه الترابية كلها أمام هذه اللجنة، ولهذه الأسباب جميعها وضع المغرب طلب مناقشة أقاليمه المستعمرة من لدن إسبانيا، وهذا ما يفسر كيف أن المغرب هو أول من وضع مطلب تصفية الاستعمار أمام هذه اللجنة، وهو ما يتجنب خصوم المغرب ذكره، عندما يتحدثون أن مطلب تصفية استعمار الصحراء الإسبانية طرح منذ بداية الستينيات على الأمم المتحدة. وتكشف وثائق ومحاضر اجتماع اللجنة الخاصة في 1963 الحقيقة التاريخية المتعلقة بهذه القضية حين طالب المغرب بإدراج الصحراء وإفني وسبتة ومليلية ضمن الأقاليم الخاضعة للاستعمار الإسباني،(أرشيف الأمم المتحدة، رقمA/AC.109/55 ):» وقررت اللجنة الخاصة في دورتها انعقادها 213، ودون اعتراض أحد، دعوة ممثل المغرب للمشاركة في الجلسات المخصصة للصحراء الإسبانية وإفني (سيدي إفني)». كما قررت اللجنة دعوة ممثل موريتانيا للمشاركة في نفس الجلسة، لكن طلبها اختلف من حيث الصيغة عن الطلب المغربي، فالطرف الموريتاني(أرشيف الأمم المتحدة رقم A/AC.109/56) طلب الحضور في النقطة المتعلقة بالأراضي الإفريقية تحت الإدارة الإسبانية، وهي بالإضافة إلى الصحراء وسيدي إفني، غينيا الاستوائية، وبو وريو موني.

صادقت»اللجنة الخاصة» يوم 16 أكتوبر 1964 في الجلسة رقم291، على قرار بشأن المستعمرات الإسبانية، وهوأول قرار أممي بشأن إفنيو“الصحراء الإسبانية“، بعزلهما عن المستعمرات الإسبانية الأخرى، وفيه أعربت اللجنة عن أسفها لتلكأ الدولة القائمة بالإدارة في تنفيذ أحكام إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المتضمن في القرار 1514، وفي تحرير الإقليمين من الحكم الاستعماري، واتخاذ تدابير فورية لتنفيذ أحكام الإعلان تنفيذا كاملا غير مشروط.

بين المطلب المغربي المستند إلى قراري 1514و1541، وسياقات عهد»الحماية»، واسترجاع إقليمي طرفاية وإفني، حاولت إسبانيا قطع الطريق أمام المطالب المغربية بطرح القضايا المسطرية لمعالجة قضية « الصحراء الاسبانية».وفي سياق ارتفاع المطالب باسترجاع الصحراء، عمدت الحكومة الاسبانية إلى نشر قانون أساسي سياسي جديد بشأن الصحراء، ثم أعلنت بعد ذلك عن تنظيم استفتاء، وهذه الخطوات كلها وردت في رسالة فرانكو إلى الجماعة الصحراوية.

في أرشيف الأمم المتحدة، خاصة في وثائق بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الاسبانية في العام 1975، تجلى البعد الإقليمي للنزاع حول الصحراء بين «مهتم ومعني»، لدى المغرب وإسبانيا وموريتانيا والجزائر، هذه الأخيرة دخلت ملف النزاع من منطلق المساند للطرحين المغربي والموريتاني، قبل أن تستقطب جبهة البوليزاريو في صيف 1974، وتتحول في مواقفها إلى الدعوة إلى تقرير مصير « الشعب الصحراوي» المؤدي للاستقلال.

في يوم 25 نوفمبر 1974، أعلن مندوب إسبانيا في اللجنة الرابعة أن بلاده هيأت « شروط التطور السياسي التي تتفق مع القرار 1514، بيد أن المندوب الاسباني في اللجنة ركز على عدم انضمام الصحراء إلى المغرب، لحسابات جيوسياسية متعلقة بسبتة ومليلية وبجزر الكناري. هذا الموقف هو الذي حكم تصويتها تجاه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الفترة الممتدة من 1965 إلى 1974 صوتت إسبانيا ضد القرارين، 2072 و2229، ومع لصالح القرار 2354، وامتنعت عن التصويت تجاه القرارات الباقية المتعلقة بالصحراء وإفني (قبل عودة إفني إلى المغرب في العام 1969).

بعد اعتماد القرار3292(13/12/1974)، تخلت إسبانيا عن مشروع إجراء الاستفتاء، فانخرطت في التوجه الجديد للجمعية العامة بدعوة بعثة الأمم المتحدة لزيارة الإقليم في ماي/يونيو 1975، وساهمت أيضا بملف أودع لدى محكمة العدل الدولية طبقا لدعوة الجمعية العامة لكل من المغرب وإسبانيا وموريتانيا إمداد المحكمة بكل الملفات المساعدة على الوصول إلى الإجابة عن السؤالين اللذين طرحتهما الجمعية العامة على المحكمة.

التحالف الإسباني الجزائري

بعد «تدهور الحالة السياسية والعسكرية في الإقليم»، وجهت إسبانيا، يوم 23 ماي 1975، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تخبره فيها بإنهاء وجودها في «الصحراء الغربية»، عملا بقرارات الأمم المتحدة، وأنها أنجزت المهمة منذ وجودها في الإقليم دون ترك فراغ في السلطة، وتستطيع أن تنقل هذه السلطة إلى الذين سيضطلعون بمسؤولية إدارة الإقليم نتيجة لإنهاء الاستعمار. تتزامن هذه الرسالة مع بداية التنسيق الفعلي بين النظام الجزائري وإسبانيا فرانكو حول تقسيم ثروات الصحراء واعتماد واجهة سياسية « للدولة الجديدة» من خلال دعم مكشوف في المؤسسات الدولية لجبهة البوليزاريو. وهذا ما دونته لجنة بعثة الأمم المتحدة حين زيارتها للصحراء.

وتبعا للرسالة الإسبانية، بعث الوزير الأول أحمد عصمان، باسم الحكومة المغربية، رسالة إلى الأمين العام بتاريخ 26 ماي 1975A/10097)).طلبت الحكومة المغربية أن تكون رسالتها ضمن وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالنزاع حول الصحراء. ونبهت رسالة الحكومة المغربية إلى السياق السياسي الدولي بخصوص النزاع، ذلك أن مراسلة الحكومة الاسبانية تأتي غداة اعتراف محكمة العدل الدولية بوجود نزاع قانوني بين إسبانيا والمغرب حول السيادة على الصحراء، حين أذنت المحكمة للمغرب باختيار قاض خاص به، وكان ذلك بتاريخ 22 مايو 1975، وهو أيضا زمن زيارة بعثة الأمم المتحدة للإقليم للتقصي في وضعية الصحراء.

بين زيارة البعثة إلى الصحراء ودول الجوار تحركت حرب الكواليس كما ستكشف وستروى في ما بعد، وفي سياق التقارب المغربي الموريتاني، تولدت جبهة مكونة من الجزائر وإسبانيا، وجرت مفاوضات بين البوليساريو والحكومة الإسبانية برعاية جزائرية، لمواجهة المغرب قبيل انعقاد الدورة30 للجمعية العامة في شتنبر 1975، وجرى الحديث أيضا عن المستقبل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وإسبانيا في الصحراء، مع ضمان للمصالح الإسبانية في المنطقة في انتظار فتوى محكمة العدل الدولية، وقرارات الجمعية العامة في دورتها الثلاثين. كانت إسبانيا بحاجة إلى لقاءات مع البوليساريو لتحقيق هدفين، الأول إطلاق سراح الأسرى الإسبان الذين اعتقلوا قبيل وصول البعثة الأممية إلى المنطقة، في سياق المزايدات مع الفصائل الصحراوية الأخرى، من الذي يمثل قوة جماهيرية داخل الصحراء، وثانيا إرساء علاقات مع مكون جديد، خصوصا وأن جل الفصائل الصحراوية المسلحة أعلنت انتماءها المغربي، وموازاة مع ذلك عبأت الدولة الجزائرية إمكانات ضخمة لدعم جبهة البوليزاريو لتغليب موازين القوى لصالحها في مواجهة باقي الفصائل الصحراوية التي أعلنت قراراتها بالوحدة مع المغرب.

في نفس الزمن لاحظت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، في تقريرها المقدم للجمعية العامة في العام 1975، أن موقف الحكومة الإسبانية من توقيت انسحابها من الصحراء قد تغير في ما بين الزيارتين الأولى والثانية للبعثة الأممية إلى مدريد، في اللقاء الأول اجتمعت اللجنة مع كبار المسؤولين الإسبان بمن فيهم رؤساء الإدارات والمصالح المعنية بقضية الصحراء، وفي مقدمتهم خوان. خ روفيرا، الكاتب العم لوزارة الخارجية، ووزير الخارجية بدرو كورتينا ما وري، ووزير شؤون رئاسة الحكومة، وهو المسؤول عن «الصحراء الإسبانية». في الزيارة الثانية تم لقاء البعثة مع أرياس نافارو، رئيس الحكومة ووزير شؤون رئاسة الحكومة. تعزو البعثة الأممية هذا التغير إلى التوتر على «الحدود الشمالية للصحراء» مع المغرب، إضافة إلى الأحداث التي وقعت أثناء وجود البعثة في الإقليم. وأعرب المسؤولون الإسبان في الزيارة الثانية للبعثة إلى مدريد قلق الحكومة الإسبانية من « التدهور السريع للحالة». وأكدوا لأعضاء البعثة، « أنه إذا ما اشتد تدهور الحالة إلى درجة تجعل الحكومة ترى أنها لم تعد قادرة على إدارة الإقليم وضمان أمنه، فإن إسبانيا ستنسحب من الإقليم على الفور». وقد كررت حكومة إسبانيا هذا في البيانات العلنية، وفي رسائلها الموجهة إلى الأمين العام.

فتوى محكمة العدل الدولية

صوت المغرب لصالح كل القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء باستثناء القرار 2983، (14/12/1972)، بل كان داعيا إلى عرض مشاريع تلك القرارات، وواحدا من مقدميها، وأن المغرب لم يلمس تناقضا بين مبادئ الأمم المتحدة في ما يتعلق بإنهاء الاستعمار ومطلبه من أجل تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني، وأن عملية استعمار المغرب وإنهائه تؤكد هذا التوجه المغربي.

تبنى المغرب دوما القرار الأممي 1541، الصادر في 15 دجنبر 1960، والأحكام الواردة في مبادئه التالية:

المبدأ الرابع : ” يوجد، مبدئيا، التزام ثابت بإرسال المعلومات بالنسبة إلى أي إقليم يكون منفصلا جغرافيا عن البلد الذي يقوم بإدارته ومتميزا عنه من الناحية الإثنية والثقافية أيهما أو كليهما“.

المبدأ الخامس: « يجوز متى ثبت أن الأمر يتعلق، مبدئيا، بإقليم متميز جغرافيا وإثنيا أو ثقافيا، إدخال بعض العوامل الأخرى في الاعتبار. وقد يكون بين هذه العوامل الإضافية عوامل ذات طابع إداري أو سياسي أو قضائي أو اقتصادي أو تاريخي…»

المبدأ السادس: «يجوز القول بنيل إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي قسطا كاملا منه:

بصيرورته دولة مستقلة ذات سيادة،

أو بدخوله الحر في رابطة مع دولة مستقلة،

أو بالاندماج مع دولة مستقلة».

المبدأ الحادي عشر: الاعتبارات الدستورية القائمة بين الإقليم وبين الدولة العضو في الأمم المتحدة، القائمة بالإدارة: “وهي تتعلق بحالة ينص فيها دستور الإقليم على منحه الحكم الذاتي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية عن طريق مؤسسات منتخبة بحرية “.

وانطلاقا من هذا المرجع دافعت الدولة المغربية عن فكرة أن تطبيق مبادئ تقرير المصير وإنهاء الاستعمار لا يوصل بالضرورة وتلقائيا إلى دولة مستقلة، وأن لكل حالة من تصفية الاستعمار خصوصية معينة، وأن التطبيق الصحيح لقرارات الأمم المتحدة يكمن في الجمع بين مبادئ إنهاء الاستعمار واحترام وحدة الدول ذات السيادة وسلامتها الإقليمية. واستندت الدولة المغربية أيضا إلى المبادئ الواردة في قرار 1541، المؤطرة لقرار 1514،ودور لجنة الستة، التي كان المغرب عضوا فيها، في صياغة القرار 1541.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء في تقريرها إلى الجمعية العامة في 1975 الموقف المغربي تجاه قضية الصحراء كما يلي:

ما انفك المغرب منذ نيله الاستقلال في سنة 1956، يعلن حقه في السيادة على الصحراء. وأحال التقرير إلى خطاب الملك محمد الخامس في محاميد الغزلان، حيث أعرب عدد من قبائل الصحراء عن ولائهم للعرش العلوي، وأكد الملك أمام القبائل الصحراوية أن المغرب سيواصل العمل بكل ما يسعه من جهد لاستعادة الصحراء.

علاقة المغرب بالصحراء تؤكدها العناصر التالية:

– من حيث التاريخ، إذ استمرت السلطة على الصحراء من قبل الأسر التي حكمت المغرب.

– قانونيا حيث اتفاقات ومعاهدات دولية عدة تشهد على توطد سيادة المغرب على كامل الصحراء.(ينظر المجلد الثالث من وثائق محكمة العدل الدولية حول نزاع الصحراء)

– المراسيم الإدارية والدينية والروحية في تسمية القضاة ورؤساء الزوايا الصادرة عن ملوك المغرب، إضافة إلى وفود القبائل الصحراوية للسلطان تعبيرا عن ولائهم للمغرب، وإقامة الصلاة باسم سلطان المغرب.

– اجتماعيا واقتصاديا، اختلط سكان الصحراء بسكان المغرب، ونهلوا من نفس الحضارة والتقاليد، ونشطت التجارة الصحراوية نحو مراكز الشمال والعكس صحيح.

– ثقافيا، حيث أخذ سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب بالخط المغربي.

محكمة العدل الدولية وطلب الفتوى حول الصحراء

تم قبول الاستشارة في موضوع الصحراء، من لدن محكمة العدل الدولية، وفق الفقرة الثانية من المادة 65، وهي التي تنص على أن « الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تحليلها»، وهكذا أحال الأمين العام للمحكمة ملف نزاع الصحراء والوثائق المصاحبة له، وتم أيضا تقديم « بيانات خطية أو رسائل أو بيانات خطية و/أو شفوية من قبل 14 دولة بما فيها الجزائر وإسبانيا والمغرب وموريتانيا «. وطلب المغرب وموريتانيا، أن يسمح لهما باختيار قاض خاص للاشتراك في المداولات، وأصدرت المحكمة في 22 ماي 1975، قرارها إلى أنه يحق للمغرب فقط، وفقا للمادتين 31 و68 من النظام الأساسي والمادة 89 من لائحة المحكمة، أن يختار شخصا ليشترك بوصفه قاضيا خاصا، ورأت المحكمة أن الشروط بالنسبة لموريتانيا غير مستوفية. اعتبر المغرب قرار المحكمة بالسماح له باختيار قاض خاص به، اعترافا قانونيا من لدن محكمة العدل الدولية بوجود نزاع قانوني حول الصحراء بين المغرب وإسبانيا.

وإلى هذه السياقات القانونية استند غوتيريس في محاضرته أمام طلبة معهد العلوم السياسية بباريز في يونيو 2023 بأن قضية الصحراء انتهت قانونيا في العام 1975، بناء على فتوى المحكمة والاتفاق الثلاثي.

المسألة الأولى التي نظرت فيها المحكمة هي الصيغة التي طرحت في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة: «هل كانت الصحراء الغربية (وادي الذهب والساقية الحمراء) وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها؟»

وحددت المحكمة « زمن الاستعمار الإسباني» بأنه الفترة المبتدئة في العام 1884، وأن المفهوم القانوني «للأرض التي لامالك لها» يجب أن يكون تفسيره بالرجوع إلى القانون الساري في تلك الفترة. ووضعت المحكمة إحالات وتفسير لمفاهيم «الاحتلال» و»حيازة السيادة»، وأن الأقاليم التي تقطنها القبائل أو السكان الذين لهم تنظيم اجتماعي وسياسي لا تعتبر «أرضا لا مالك لها»: ففي حالة هذه الأقاليم لم تكن السيادة تعتبر عموما بأنها سارية عن طريق الاحتلال، ولكن عن طريق اتفاقات تبرم مع الحكام المحليين.

وانتهت المحكمة الدولية إلى أن الصحراء الغربية كان يسكنها وقت الاستعمار سكان منظمين، اجتماعيا وسياسيا، على شكل قبائل أو تحت سلطة رؤساء لهم الأهلية لتمثليهم، ولذلك «أجابت المحكمة بالنفي على المسألة الأولى» أي أن الصحراء لم تكن أرض خلاء.

المسألة الثانية التي تعرضت لها المحكمة متعلقة» بالروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني» وحددت المحكمة مفهوم الروابط القانونية، « على أنها تعني الروابط القانونية التي يمكن أن تؤثر في السياسة الواجب اتباعها في إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. ولم تستطع المحكمة قبول الرأي بأن الروابط المعنية يمكن أن تنحصر في الروابط المقامة مباشرة مع الإقليم دون الاكتراث بالسكان الذين قد يكونون موجودين فيه. وكان الإقليم وقت الاستعمار يقطنه سكان متناثرون هم في غالبهم قبائل بدوية تجتاز الصحراء ذهابا وجيئة في مسالك منتظمة نوعا ما تمتد في بعض الأحيان إلى أن تبلغ المغرب أو مناطق ما هو معروف بموريتانيا والجزائر وغيرهما من الدول..».

وفي هذه الفقرة تعترف المحكمة بأن البلد الوحيد الذي يحمل صفة الدولة في القرن التاسع عشر هو المغرب فقط. وظفت المحكمة مصطلح « الكيان الموريتاني» للدلالة على موريتانيا (الفقرات 130-152). وجاء في نص الفتوى أن « الكيان الموريتاني» « يرمز إلى الكيان الثقافي والجغرافي والاجتماعي الذي أقيمت ضمنه في ما بعد جمهورية موريتانيا الإسلامية. « وقدم المغرب (الفقرات 90-129) دعائم الروابط السيادية مع الصحراء الغربية، وطلب أن تضع المحكمة في الاعتبار التركيب الخاص للدولة المغربية، التي أقيمت على أساس رابطة الإسلام المشتركة، وعلى ولاء مختلف القبائل للسلطان بواسطة قادتها وشيوخها، لا على أساس مفهوم الأرض. واستند المغرب أيضا إلى معاهدات تشكل اعترافا من قبل الدول الأخرى بسيادتها على الصحراء الغربية بكاملها أو على جزء منها، بما في ذلك من «(أ) بعض المعاهدات المبرمة مع إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في الفترة من1767 إلى 1861. (…) (ب) بعض المعاهدات الثنائية المعقودة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين التي قيل إن بريطانيا العظمى وإسبانيا وفرنسا وألمانيا قد اعترفت فيها بأن السيادة المغربية قد امتدت جنوبا حتى رأس بوجادور أو حدود وادي الذهب…».

في ما يتعلق بالمسألة الأولى، هل كانت الصحراء الغربية(وادي الذهب والساقية الحمراء) وقت الاستعمار الإسباني أرضا لا مالك لها. وبأغلبية 13 صوتا مقابل 3 كان رأي المحكمة أن الصحراء الغربية، وقت الاستعمار الإسباني لم تكن أرضا لا مالك لها.

وفي ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي ما الروابط القانونية التي كانت تجمع بين الصحراء الغربية و»المملكة المغربية والكيان الموريتاني»، كان رأي المحكمة كالتالي:بأغلبية 14 صوتا مقابل صوتين أنه كانت هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم والمملكة المغربية من النوع المشار إليه في الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى.

قرار المسيرة الخضراء رقم جديد في نزاع الصحراء

في يوم 16 أكتوبر 1975 ألقى الملك الحسن الثاني خطابا حلل فيه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من حيث الشكل والمضمون، وأن المحكمة قبلت بإعطاء رأي يتضمن اعترافا بوجود مشكل قانوني بين إسبانيا والمغرب، ولذلك سمحت المحكمة بحضور قاض إيفواري يمثل المغرب، وتابع الملك خطابه بأن المحكمة أجابت على أن أرض الصحراء لم تكن أرض خلاء، وأن المحكمة اعترفت أيضا بأن روابط قانونية من خلال البيعة حكمت العلاقة بين الصحراء والعرش العلوي، وأن انسجاما كان قائما بين الروابط القانونية والبيعة انطلاقا من القانون الدولي الإسلامي، وشرح الملك الحسن الثاني أسباب عدم القول بالسيادة، وشرح العلاقة بين البيعة والسيادة، وأعطى تفسيرا لمفهوم البيعة في التاريخ الإسلامي، وأن للبيعة في تاريخ المغرب طابعا خاصا، إذ كانت دائما مكتوبة، والمغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تكتف بالبيعة الشفوية، بل كانت دوما بيعة مكتوبة، واعتبر الملك ما صدر عن المحكمة حكما أكثر منه فتوى. وانطلاقا من ذلك دعا الملك الحسن الثاني إلى مسيرة خضراء من 350 ألف مشارك للتوجه نحو الصحراء لصلة الرحم مع مغاربة الصحراء.

وجه وزير خارجية إسبانيا خاييم بينييز رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن يثير فيها قرار الملك الحسن الثاني بالإعلان عن المسيرة الخضراء، وتتحدث الرسالة عن تهديد بتنظيم مسيرة من 350 ألف شخص «لاجتياح الصحراء الغربية»، وأن الحكومة الإسبانية تثير انتباه مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة. وانطلاقا من ذلك تطلب الحكومة الإسبانية عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن واتخاذ القرارات اللازمة.

ومن يومها تحول الثقل في معالجة ملف نزاع الصحراء من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن، وخطاب الملك الحسن الثاني يوم إعلان المسيرة الخضراء نحو الصحراء خلق معادلات جديدة.

قرار إعلان المسيرة الخضراء في 16أكتوبر 1975، قلب كل السيناريوهات المطروحة في صيف 1975، وفاجأ الإسبان والجزائر، إذ لم يدر بخلد أحد أن يقدم المغرب على تنظيم المسيرة، ولذلك جاءت رسالة وزارة الخارجية الإسبانية لاستدراك المبادرة، لكن هذه المرة من داخل مجلس الأمن، وهو منعطف جديد في مسار ملف الصحراء استمر إلى يومنا هذا.

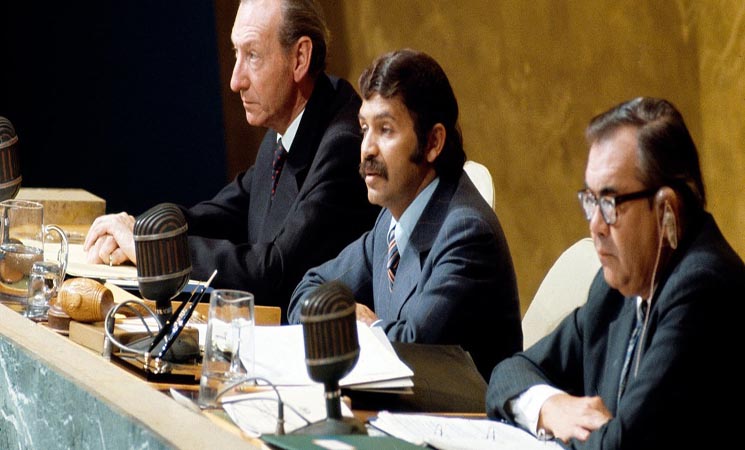

استجابة لطلب إسبانيا المؤرخ في 18 أكتوبر 1975، انعقد اجتماع لمجلس الأمن بتاريخ 20 أكتوبر 1975، برئاسة مندوب السويد وبحضور أعضائه الخمسة عشر من بينهم موريتانيا. وتوالت اجتماعات مجلس الأمن لمناقشة قرار المغرب إعلان مسيرة خضراء نحو الصحراء، وانصب النقاش بين ممثل المغرب إدريس السلاوي من جهة وممثلي إسبانيا والجزائر، من جهة أخرى، للدفاع عن مخططهما القاضي بتأسيس دولة تقودها جبهة البوليزاريو، وتمحور النقاش حول المادتين 34 و35، المتعلقتين بتهديد السلم والأمن الإقليميين.

استمر النقاش الحاد داخل مجلس الأمن في جلسات مطولة كان أبرزها جلسة يوم 6 نوفمبر، اليوم الأطول في معالجة ملف الصحراء داخل مجلس الأمن. وكل أرشيف الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الخاصة واللجنة الرابعة، يحمل معطيات دقيقة عن مسارات نزاع الصحراء ومسؤولية الدولة الجزائرية في توظيف نزاع الصحراء من أجل إثبات أنها « دولة محورية» وما زال الأمر قائما إلى يومنا هذا، خاصة في أزمنة تجدد واجهات النظام الجزائري.