ودعنا المناضل الكبير عبد الواحد الراضي، رجُل الدولة الذي ترك بصمات في الحياة السياسية والجمعوية، حيث كان من الرعيل الأول داخل مؤسسة البرلمان، الوحيد الذي انْتُخب وأُعيدَ انتخابُه منذ أول برلمان مُنْتَخَب سنة 1963 إلى اليوم. وهو أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، الذي سيُصبح كاتبَه الأول سنة 2008. رافَقَ عدداً من زعماء الحركة الوطنية والديموقراطية بينهم بالخصوص المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. كما لَعِبَ دوراً مؤثراً في صياغَةِ مشروع التناوب. وكفاعل ورَجُلِ دولةٍ، عُيِّنَ وزيراً أكثر من مرة في عَهْدَيْ الملِكَيْن الحسن الثاني ومحمد السادس. شَغَل منصب رئيس مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات، وترأس عدداً من المنظمات والمؤسسات البرلمانية الأورومتوسطية والإسلامية والمغاربية، قبل أن يُنْتَخبَ سنة 2011 رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في علاقاتٍ مواظِبَةٍ لم تَنْقَطِع مع نساء ورجال وشباب منطقته، سيدي سليمان، بصفته البرلمانية.

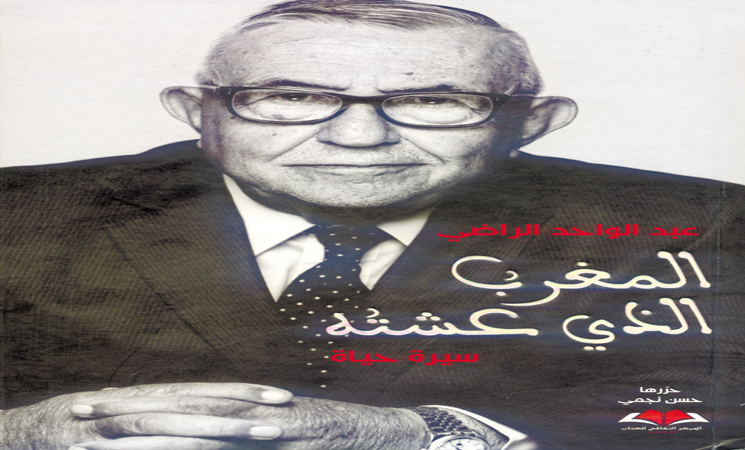

نعيد بعضا من سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان ” المغرب الذي عشته ” عَبْرَ سَرْدِ رَجُلٍ ملتزم، يحكي هذا الكِتَابُ تَاريخَ المَغْربِ وتحولاته منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى المصادقة على دستور 2011 مروراً بالأحداث الكبرى والصراعات والتوترات التي عَرفَها المغرب المعاصر، والدور المتميز الخاص الذي لعِبَهُ الرَّجُل، خصوصاً على مستوى ترتيب العلاقة والحوار بين الملك الراحل الحسن الثاني واليسار المغربي بقيادة الراحل عبد الرحيم بوعبيد والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي…

وعن ظاهرة الغياب البرلماني، وكيفية العثور على وصفة للعلاج، جرى النقاش مطوَّلاً بيننا حولها، واعتبرناها ظاهرة ينبغي أن تناقش داخل الفُرُق البرلمانية، وبالتالي داخل الأحزاب السياسية المعنية. وكنتُ اقترحتُ أن نتمثل بعض التجارب والممارسات البرلمانية الموفَّقة فنستوحي الصيغ المعتمدة لزجر التغيبات. وكمثال، فالبرلمان البريطاني أَوْكَلَ إِلى رئيس الفريق سلطة السهر على انضباط أَعضاء فريقه، وعلى سلوكهم داخل البرلمان وحتى خارجه. وهو مَنْ يعطي رأيه إِبان إِعداد الحزب للترشيحات، فيزكي البعض ويحجب تزكيته عن البعض الآخر مِمَّن لا يَحْضُر أو لا يواظب على أداء مهامه البرلمانية. ومعناه، أن على رؤساء الفرق البرلمانية أن يتحملوا مسؤوليتهم، فيقدمون لائحة تغيبات أعضاء فريقهم إلى مكتب المجلس، على أن تتكلف الإدارة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي، ونحن نضع فيهم الثقة، في ضبط حضور وغياب أعضاء فُرُقهم، فرفضوا هذا المقترح. اقترحنا قوائم الحضور ولزوم التوقيع عليها، فأبدى البرلمانيون انزعاجهم وغضبهم من أن يمر عليهم مخزني المجلس ليَجْمَع توقيعاتهم. فلم تنجح هذه الصيغة. ثم جرى الاتفاق على إِعداد بطائق آلية يستعملها البرلمانيون عند الدخول إِلى القاعة، ولكنَّهم رفضوا أن يتَسلَّمُوها عندما أُنْجِزَت وجاء أَوانُ توزيعها عليهم. ولا يزال مشكل الغياب مطروحاً إِلى اليوم.

أَما على مستوى الإِصلاح الإِداري للمجلس، فقد أعددتُ قانوناً خاصا بموظَّفي وأُطُر المجلس. كما هيأتُ هيكلا إِدارياً (أورغانيغرام) صودق عليه من طرف جميع الإدارات المختصة (الوظيفة العمومية، وزارة المالية…)، اقترحتُ فيه مديريات مركزية وأقساماً ومصالح، إِذ كان هناك فراغ على مستوى الهيكلة من قبل. كما أَطَّرَ القانون الخاص نظام الترقيات والأجور والتعويضات والتغطية الاجتماعية والصحية والتقاعد، وشمل هذا التحديث الإداري الموارد البشرية للمجلس والبرلمانيين أيضاً. واستطعنا، بطريقة تدريجية، أن نصل إلى ضمان الكفاءة والحياد في التوظيفات الجديدة موكلين هذا الأمر إلى مكاتب مختصة تشرف على الاختيار وتنظيم المباريات وإعلان النتائج.

هناك الكثير من التفاصيل حول مِثْل هذه الإِصلاحات الخاصة بالمجلس، إِنْ على مستوى العمل البرلماني ونظامه الأساس وقانونه الداخلي أو على مستوى الإدارة وهياكلها، والموارد البشرية والعناية بها وتحفيزها مما يحتاج إِلى سياق آخر للإِسهاب في العرض والتوضيح، لكنني على العموم بَذَلْتُ أقصى الجهد لتطوير العمل البرلماني وتحديثه في المغرب.

وأظن أن طول المدة على رأس المجلس سَاعَدَني كثيراً في إِرساء الإِصلاحات. إن الإِصلاح يحتاج إلى وقت، إلى استغراق زَمني وإِلى استمرارية. لابد له من وقت لبلورة الأفكار والمقترحات، وإِنضاج المشاريع والقوانين، وفتح الحوارات والمناقشات قصد الإِثراء والإِقناع. كما تتطلب التحضير التقني والإِداري والتمويل قبل الإِنجاز. والحمد لله أَنني أُحِطْتُ في كثيرٍ من اللحظات والمواقف بكفاءات برلمانية وعناصر إِدارية محنكة أَستحضرها دائماً بتقدير وامتنان. والأِهم أنني اشتغلتُ بروح العمل الجماعي، وبتفاعل خلاَّق مع الجميع، فلم أفرض رأْياً ولم أستفرد بقرار. حرصتُ باستمرار على أن أستعمل قدرتي على الإقناع عوض الاعتماد على السلط كما دأبتُ على هذا النهج في جميع المسؤوليات التي تحملتُها، والتي كانت تخولها لي النصوص والمقتضيات القانونية. وأنْ أخدمَ المشروع الديموقراطي في بلادي بالوسائل الديموقراطية. وأبداً، لم أَتحملْ مسؤوليتي البرلمانية ولم أُمارسْها كما لو كانت مشروعاً شخصيّاً بل مارستُ مسؤولياتي دائماً بروح وطنية وإِرادة نضالية خالصة.

*

لا أَنْسَى أَيضاً ما بَذَلتُه بالخصوص في تنمية العلاقات البرلمانية الدولية. أدركتُ، بحكم التجربة الشخصية لا فقط بسبب وظائف العمل البرلماني (التشريع، الرقابة والدبلوماسية البرلمانية)، أن عليَّ أن أُمَأْسِسَ الحضور البرلماني المغربي على المستوى الدولي وأن أَضَعَه على أعلى مستوى ممكن لكي يبقى ويستمر عندما أترك موقع المسؤولية، وهو مستمر ومُمَأْسَس –والحمد لله- إِلى اليوم. فقد بادرتُ بمعية الإِخوة الذين كانوا مؤمنين بالمشروع الذي أَطلقناه إِلى تأسيس عدد من مجموعات الصداقة البرلمانية التي قارب عددها المائة، وجعلتُ البرلمان في بلادي ينخرِط في دينامية دبلوماسية قوية.

وانطلاقاً من الولاية البرلمانية (1998-2002)، وكذا خلال الولاية الثانية (2002-2007)، اللتين تحملتُ فيهما مسؤولية رئاسة مجلس النواب، تحملتُ مسؤوليات أساسية على مستوى عدد من المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية، إِذ انتخبتُ في أكتوبر 1998 رئيساً مشاركاً للمنتدى البرلماني الأورومتوسطي إِلى جانب رؤساء البرلمان الأوروبي المتتالين خلال الفترة من 1998 إِلى مارس 2004، التاريخ الذي بادرنا فيه إِلى تحويل المنتدى إِلى جمعية برلمانية أورومتوسطية، وتوليتُ في إِطارها رئاسة مجموعة العمل حول السلم والأَمن في الشرق الأوسط. كما تَولَّيتُ رئاسة مجلس الشُّورَى لاتحاد المغرب العربي من سبتمبر 2001 إلى مارس 2003. وفي نفس المرحلة، ترأستُ الجمعية البرلمانية لاتحاد مجالس الدول الأَعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (2001 إلى 2004) الذي كنت من مؤسسيها. وفي أكتوبر 2004، انتُخبت عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ونائباً لرئيس هذا الاتحاد، وهي مَهَمَّة تحملتُها إِلى أكتوبر 2007. وترأستُ، خلال هذه الفترة، المؤتمر البرلماني الدولي لهذا الاتحاد في دورته 107 الذي انعقد في مراكش (مارس 2002)، المؤتمر الذي تَشرَّفَ برعايةٍ ملكيةٍ وترأس جلستَهُ الافتتاحية جلالةُ الملك محمد السادس. كما أُشير إِلى أنني انتُخِبت، في 11 شتنبر 2006، أول رئيس مؤسس للجمعية البرلمانية لحوض البحر المتوسط، وذلك في مهمة تحملتها خلال سنتَيْن، ولا أزال رئيساً شرفياً إلى اليوم. وكما هو معروف، فإِن هذا الإِشعاع البرلماني الخارجي لبلادنا، سيُتَوَّجُ في أكتوبر 2011 بانتخابي رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وهي مسؤولية كونية وازنة سأعود إِلى الحديث عنها.

من المؤكد أن هذا الحضور الدولي كان يندرج في إِطار التزام المغرب بخدمة قضايا الديموقراطية والسِّلْم والأَمن والتعاون والاستقرار والعدالة الدولية وتعميق أواصر الصداقة بين الشعوب، لكنه كان يقوي إِشعاع بلادنا، ويدعم رؤيتنا ويخدم، بالتأكيد، قضايانا العربية الإسلامية وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ووحدتنا الترابية، وذلك دون تهافت أو استعمالات رخيصة لمواقع مسؤولياتنا الدولية.

*

أظن أنني، في تلك المرحلة، التقيت فخامة الرئيس عبد العزيز، على هامش أحد الاجتماعات البرلمانية المنعقدة في الجزائر العاصمة. جرى حديثنا في معظمه عن تاريخنا المغاربي المشترك. وحكى لي السيد الرئيس ما عاشَهُ الشَّعْب الجزائري من مِحَنٍ تحت نير الاحتلال الأجنبي، سواء الفرنسي أو ما قَبْلَه. وهو ما جعل الجزائريين، كما قال، يستشعرون نوعاً من التبرم وعدم الثقة تُجَاهَ الحاكمين وتجاه الدولة. وهو شعور ظَلَّ بعضٌ منه متواصلاً حتى بعد تحقيق الاستقلال وقيام الدولة الوطنية، إِذْ ظلت العقلية الجزائرية متأثرةً بحالةِ التَّبرُّم التي كانت سائدةً خلال تاريخ المواجهة مع الاستعمار الأجنبي.

وأضاف قائلاً إن الإيجابي في المغرب هو أنه بلد ظل دائماً يتوفر على الدولة، وبتعبير فخامته «على المَخْزَنْ الذي ظل يمثل لدى المغاربة تصَوُّراً مُعَيَّناً للدولة. وهذا أمر إيجابي في تقديري. ما يعني أن حكم المغاربة يظل سهلاً بينما يَصْعُبُ حكْمُ الجزائريين».

ثم أخذنا الحديثُ إلى التطرقِ لموضوع المغرب الكبير. وأَلْحَحْتُ شخصيّاً على الدور الذي يمكن أن يلعَبَه –هو شخصيّاً- لا بوصفه رئيساً للجزائر فحسب بل كشخص، كعبد العزيز بوتفليقة. فقد قضى أكثر من خمسة عشر سنة كوزير للخارجية الجزائرية، وهو الوحيد الذي يعرف الطبقة السياسية المغاربية خلافاً للقادة الآخرين. وبهذه الصفة، فهو يعرف الجميع تقريباً، يعرف الأحزاب والنقابات والأشخاص. وبالتالي، له دور استثنائي بإِمكانه أن يلعَبَه؛ وهو الدور الأساس الذي كان قد لَعِبَهُ روبير شومان، حين كان وزيراً لخارجية فرنسا، في إرساء ما بات يُسمَّى اليوم بالاتحاد الأوروبي. وكان شومان، كما نعرف، من الأَلزاس وعاش على الحدود الفرنسية الأَلمانية.

وقد حرصتُ على استحضار هذا المثال النموذجي لأن شومان، بحكم انتمائه الجغرافي، كان يحب بلاده فرنسا وله عطف على ألمانيا، الجارة من حيث الجغرافيا والتاريخ معاً. واستحضرنا معاً حديثاً، في السياق ذاته، عن شارل دوغول، وأدينَاورْ، وجون موني.. وغيرهم من الشخصيات التي لعبت دوراً مؤثراً في مجرى التاريخ المعاصر. وأوضحتُ لفخامة الرئيس بوتفليقة بأنه يتوفر على مثْلِ هذه الميزة كي يلعب دوراً في توحيد المغرب الكبير.

ولم يعترض على الفكرة أو يُبْدِ أدنى تحفظ بل أخذ يؤكدها عمليّاً، أثناء جلستنا، بحديث مُسْهَب عن أهمية وضرورة التكامل الاقتصادي المغاربي، فأعطى عدة أمثلة من مجالات الصناعة والتجارة يمكنها أن تشكل قاعدة انطلاق للفكرة المغاربية وتبدو له ضرورية وملحة.

والواقع أن حديثي مع الرئيس كان تلقائياً ومفتوحاً، فاستعرضنا جملة من انشغالات بلَدَيْنا. وكنتُ أَصْدُرُ، في كل ما عبَّرتُ عنه خلال هذا اللقاء، عن تربيتي السياسية، منذ المرحلة الطلابية وطوال مساري الحزبي بالخصوص، حيث كان المغرب العربي، المغرب الكبير، دائماً حاضراً في مرجعيتي ووعيي وسلوكي. وكان الهاجس الوحدوي يتَجَلَّى قبل ذلك وبعده في سلوك وخطاب وأداء قادتنا الكبار.

بطبيعة الحال، كانت عملية إنشاء اتحاد المغرب العربي مطلباً ملحّاً نجح القادة المغاربيون، في سياقٍ معيَّن، في إرساء بعض آلياته. وهو الاتحاد الذي تشرفتُ بترؤس مجلسه الاستشاري (المجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي)، وحرصتُ حرصاً قويّاً على تحريك أوصاله وتنشيط قاعدته البرلمانية لحوالي عَشْرِ سنوات، ولكنه سرعان ما تَعَطَّلَ حين غادرت مسؤوليتي البرلمانية.

ولا أزال مؤمناً بإمكانية أن نتخطى العوائق والأسباب التي تَحُولُ دون أن يتحقق هذا الأمل الذي يداعب جميع المغاربيين والمغاربيات بدون استثناء لأنه ضرورة يقتضيها التاريخ والجغرافيا والثقافة والمجتمع والاقتصاد وبناء المستقبل.

*

على كُلِّ حال، ساعَدَتْني هذه الخبرة الدولية في تطوير آليات عملنا البرلماني في المغرب، وفي عَقْلَنة لقاءاتنا واجتماعاتنا، وفي إِدخال جملة من التقاليد البرلمانية التي كُنَّا نراها ونَلْمسُها في البرلمانات الصديقة أو استجلاب بعض التقنيات الجديدة لتحديث ممارستنا البرلمانية. ومن هُنَا، كان علينا أن نُوضّح طرائق العمل البرلماني. وكمثالٍ فقط، فقد انتبهتُ إِلى أن بعض مكونات المعارضة كانت تتصور أن دورها لا ينحصر فقط في معارضة الجهاز التنفيذي، وإِنما كانت ترى أنها ينبغي أن تعارض الجهاز التشريعي كذلك. ولم يكن هذا صحيحاً على مستوى التقاليد البرلمانية، فمكتب المجلس الذي يتخذ القرارات ويشرف على تنفيذها تَتمثَّل فيه مختلف المكونات. وبالتالي، فأيُّ قرار يُتَّخذ داخل المكتب، إِنما يُتَّخذ باسم المكونات كُلِّها. ولا معنى أن يعارض فريق من الفُرُق قراراً كان أحد المشاركين في اتخاذه، سواء كان ممثلاً ببرلماني واحد أو بأكثر داخل مكتب المجلس. وهذا لا يمنع من أن يَتَدخل مُمَثِّلُو المعارضة في نقاش أو جدال مع الأَغلبية، ولكن ليس مع الأجهزة المسيرة لمجلس النواب التي هم أعضاء فيها.

أَذْكُر أَيضاً مشكلة بعض الطلبات لرفع الحصانة البرلمانية والتي تطلب منا جهداً في التقنين الداخلي وضبط المساطر الخاصة بمثل هذه الحالات التي كانت نادرة في البداية، وإن كان يحدث تضخيمُها أحياناً، وهو مشكل انتهى منذئذ. ولم يَفُتْنا بالطبع أن نُضَمِّن حقوق المعارضة في القانون الداخلي للمجلس. كما حرصنا على وضع معيار للتوزيع الزمني الخاص بتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية.

وأما بخصوص علاقات المجلس مع باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، فقد كانت مبنية على الاحترام المتبادل، وبالخصوص احترام الاختصاصات والحدود التي يحددها الدستور. أما بالنسبة للمؤسسة الملكية، فلم أسجل أَبداً أن الملك تَدخَّل في سَيْرِ المجلس أو أَمَر بفعل شيء أو عدم فعله. وهو سلوك لمستُه لدى الملك الحسن الثاني مثلما لدى الملك محمد السادس. كما أن العلاقات مع مؤسسة الوزير الأول، سواء مع عبد الرحمن اليوسفي أو إِدريس جطو أو عباس الفاسي كانت دائماً مطبوعة بالاحترام التام. طبعاً، كانت تُطْرَح أَحياناً مشكلة ميزانية مجلس النواب، وكذا شروط العمل داخل المؤسسة. وكنتُ دائماً أَجد آذاناً صاغية وأعثر على حلول. وخلال الفترتَيْن التشريعيتَيْن البرلمانيتَيْن اللتين تحملتُ فيهما المسؤولية لعقد من الزمن، قمتُ بتحسين ظروف عمل النواب والموظفين وكافة العاملين في المؤسسة. كما ضَاعفْتُ عدد المكاتب وأَوسَعْتُ المساحات. وأضفنا أجنحة جديدة إِلى بناية المجلس، فانتقلنا من خمسين مكتباً إلى أكثر من مائتَيْ مكتب، بالإِضافة إلى إِحداث قاعات وفضاءات اجتماع جديدة. وتقدمتُ بطلب إلى جلالة الملك محمد السادس ليمنح لمجلس النّواب البناية المجاورة التي كانت مخصصة من قَبْل للخزينة العامة. وهكذا، نظمنا مباراة للمهندسين المعماريين لإِعادة هيكلة تلك البناية وإِدماجها المعماري في بناية المجلس، وذلك دونما مساسٍ بهُويتها الهندسية التاريخية أو بالفضاء الحضري الخارجي الذي له قيمته التاريخية والثقافية والعمرانية كما نَعْلَم. وكم ظل أملي قائماً في اقتناء قصر التازي المجاور لإِدماجه في ما يمكن أن يصبح مركَّباً برلمانياً هائلاً وجميلاً بفندق لاستعمالات البرلمان، وموقف للسيارات تحت أَرضي ومكونات أخرى، مع ممر تحت- أرضي أو جسر مُعَلَّق بين البنايات يربط إحداها بالأخرى، لكن التقشف المالي للحكومة لم يوفّر لنا ما بِهِ نحقق ذلك.

وكان المرحوم الحسن الثاني قد قَرَّر في سنة 1979 أن يشيد مُركَّباً واسعاً ومتعدداً يضم بناية برلمان جديد وضمنه قصر للمؤتمرات وإقامات من مستوى رفيع لاستضافة ملوك ورؤساء الدول في مختلف المؤتمرات والمناسبات، وذلك في ساحة الطيارات الكائنة أَمام البوابة الشرقية للتوارگة حيث يوجد مدخل القصر الملكي، وحيث يطل المكان على موقع شالة الأَثري والتاريخي على امتداد شارع الإمام مالك، بين باب زعير إِلى ملتقى الطرق – هيلتون/سوفيتيل. وأكثر من ذلك، وضع الملك فعلاً الحجر الأَساس لهذا المشروع، وحضرتُ شخصياً هذا الحدث. كما كان الملك الراحل يحتفظ بماكيت هذا المركَّب البرلماني-الدبلوماسي في مكتبه، وكان يُسْعِدُه أن يتحدث عنه ويقدم بيانات وتعليقات حوله بل ويفتخر بالمشروع أَمام بعض الَّذين كان يستَقْبِلهم. وكان المشروع يتطلب غلافاً مالياً لا يَقِلُّ عن 120 مليار سنتيم في سنة 1983، لكن الأَزمة المالية التي فُرِضَتْ على المغرب جعلت صندوق النَّقد الدولي في توصياته آنذاك يعتبر هذا المشروع كمالياً. والواقع أن الملك كان متحمساً جدّا، وقَرَّر تخصيص الميزانية المطلوبة على امتداد ست سنوات. ولكِنَّه وَجَدَ نَفْسَه، في النّهاية، مضطرّاً للتخلي عن المشروع. ومن ثَمَّ تقرر الاكتفاء بإصلاح البناية الحالية التي استضافت البرلمان ولا تزال، والتي كانت –كما نعلم- بناية لمحكمة الاستيناف للمغرب كُلِّه خلال فترة الحماية، قبل أَن تصبح لاحقاً محكمة استيناف للرباط والجهة. وأُسْنِدَت هذه المهمة المعمارية من تحويل وبناء وترميم إِلى المهندس المعماري الفرنسي المعروف بَّاكَارْ.

أفكر أَيضاً في الأَرشيف البرلماني، والذي لابد أَنه يمثل جزءاً من تاريخ المغرب، ومن ذاكرتنا السياسية والحقوقية والقانونية بل والسوسيوثقافية الوطنية. وأَتمنَّى أن يتم التفكير فيه جدياً عندما يتم استكمال بناء أرشيف المغرب إِن شاء الله الذي أتابع راهناً نواتَه التأسيسية.

في أرشيف فرنسا، يمكن للباحث أن يطلع على المحاضر البرلمانية منذ القرن الثامن عشر. ولاشك أن أرشيفنا البرلماني –في كُلِّ الأَحوال- سيكون مفيداً للبحث العِلْمي ومُعبِّراً عن تطور الدولة المعاصرة، وتطور الفكر الديموقراطي في بلادنا.

*

وفي سيَّاق الاسْتِعدادات، أذكر أنني، في صباح أحد الأيام، تلقيتُ مكالمة هاتفية من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الذي أبلغني جلالته بقرار إِنشاء برلمان الطفل وإِسناد رئاسته الفعلية إِلى سُمُو الأميرة للامريم. فاتخذنا كل الإِجراءات الضرورية، بتنسيقٍ مع مرصد الطفل، للإِعداد لأول دورة من دورات هذا البرلمان، وذلك طبقاً للأعراف البرلمانية المُتَّبَعَة.

ومعلوم أن برلمان الطفْل يتَشكَّل من أطفال وفتيات تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة (فئة عُمْرية أولى) ومن 14 إلى 17 سنة (فئة عمْرية ثانية) على أن عدد البرلمانيين الأطفال يأتي من عدد الدوائر التشريعية في البلاد. أما معيار الاختيار للطفل أو الطفلة، فيعتمد على التفوق الدراسي. في كل دائرة تشريعية، يتم اختيار التلميذ الحاصل على أعلى مُعَدَّل في مختلف المواد الدراسية.

بعد تمرين لعدة أيام ينظمه المرصد الوطني للطفل، يلتحق الأطفال البرلمانيون بمقر مجلس النواب في الرباط للمشاركة في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية التي يَضَعُها الأطفال النواب على الوزراء المعنيين. وقد أتيح لي خلال الدورة الأولى من أول ولاية تشريعية لبرلمان الطفل أن ساعدتُ سمو الأميرة للاَّمَرْيم في ترؤس الجلسة التي كانت جلسة تأسيسية. وهي جلسة عمومية لمجلس النواب. فالنائب الطفل يسأل الوزير المعني والوزير يتولى الإِجابة. وكانت أسئلة الأطفال تتصل بقضايا واهتمامات الطفولة مثل قضايا التعليم والصحة والعدل (إجراءات حماية الطفل)… إلخ.

وواضح أن الغاية من إنشاء برلمان الطفل في المغرب هي غاية تربوية تَتَغَيَّا أساساً توفير الفرصة لأطفالنا في سن مبكرة كي يتعودوا الممارسة الديموقراطية والتربية الوطنية والثقافة الديموقراطية. ومن خلال ذلك أيضاً كان الملك الراحل الحسن الثاني يريد أن يوجه رسالة إلى الجميع بأن الخيار الديموقراطي الذي دَخَلَهُ المغرب انطلق نحو المستقبل ولا رجعة فيه، وهو الخيار الذي أصبح مع جلالة الملك محمد السادس أحد أركان الدولة.

وهكذا استمر هذا التقليد التربوي دورياً، وأَصْبَح فضاءً رمزياً لِنَشْر قيم الديموقراطية، وأيضاً لمواكبة أوضاع الطفولة المغربية وحاجياتها وسُبُل الارتقاء بواقعها المادي والأدبي وصيانة حقوقها في الصحة والبيئة السليمة والمدرسة والتكوين والترفيه.

ويعتبر برلمان الطفل للعِلْم جهازاً أساسياً لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقَّع عليها المغرب عام 1993. ومن ثَمَّ كان إِطاراً لالتقاء أطفالنا وتَشَاوُرهم وتعبيرهم عن آرائهم بل ومساءلتهم أعضاءَ الحكومة في شأن عدد من القضايا الوطنية.

لقد كانت بحق مبادرة تجمع بين الأفق التربوي وجوانب التحسيس والتكوين والتثقيف، فضلاً عما فيها من طَرَافَةٍ وإِثارة للأَجيال الجديدة.

*

إن البرلمان هو رمزُ الديموقراطية وتجسيدها في إِثْرِ انتخابات نزيهة. وما من شك في أن البرلمانيين المنتخبين بشكل سليم هم ممثلو الأمة التي هي مصدر السلطات.

والبرلمان يوفر لنظام الحكم الشرعية الضرورية لكي يمارس الحكم. ومن ثَمَّ فهو يراقبُ أعمال الحكومة بل ويمكنُه أن يزجَرَها عند الضرورة، وذلك عن طريق ملتمس الرقابة. وتجسد تركيبة البرلمان التعددية السياسية، وتقرر وتمهد للتناوب.

البرلمان يُكرِّسُ فَصْلَ السُّلَط.

البرلمان يوجد في قَلْب الديموقراطية.

البرلمان هو المكان الذي يلتقي فيه ممثلو جميع العائلات السياسية التي تمثل الأمة فعلياً. إِنه المكان الفعلي للحوار، لتنافس الأفكار والمشاريع والاختيارات والبرامج والقيم والمبادئ والإيديولوجيات. ولهذا، يكون مكاناً لنقاشات ساخنة بين الأَغلبية والمعارضة.

ومن ثم، فإِن دور رئيس البرلمان –كما كنت أفهمه ولا أزال- هو أن ينظم هذا الحوار بين التيارات المُتَعارضة لِحَمْلِها على القيام بتنازلات متبادَلة وتقريب وِجْهَات النظر، وفي النهاية الوصول إلى اتفاق متوازن مقبول من طرف الجميع.

إِن دور الرئيس كذلك هو أن يضمن حقوق البرلماني كفرد، وحقوق الفرق السياسية، والحفاظ على المصالح العليا للمؤسسة وللأمة. وعليه أن يَسْهَر على التوازن الداخلي بين الأجهزة المُسَيِّرة مثلما بين المؤسسة البرلمانية والمؤسسات الدستورية الأخرى في روحٍ من التعاون بين السُّلَط.

وبالنسبة إليَّ كرئيس، فقد كان الهاجس دائماً هو أن أحافظ على الاستقلالية السياسية للبرلمان وجَعْله ينهض بأدواره ويستثمر جميع السلط التي يخولها له دستور البلاد، سواء تَعلَّقَ الأمر بالتشريع أو مراقبة السلطة التنفيذية والتمثيلية داخل المغرب وخارجه.

ينبغي أَيضاً القول إنه بِفضْلِ العلاقات الإنسانية الجيدة، أتيح لي أن أتعامل، طيلة رئاستي لمجلس النواب، مع وزراء أولين متَشَبِّعِين بالثقافة الديموقراطية سواء تعلق الأمر بسي عبد الرحمن اليوسفي أو سي إدريس جطو أو بسي عباس الفاسي. فقد اشتغلنا دائماً مع بعضنا البعض في جو من الثقة والاحترام بدون أن يُهَيْمِنَ أحدنا، في أي لحظة، على كفاءة الآخر. وذلك كله في أفق تطور المغرب نحو ملكية دستورية، ديموقراطية برلمانية واجتماعية.

لقد كان يَحْضُر في ذهني كرئيس لمجلس النواب البحث عن إِمكانية لوضْع حَدٍّ للخلافات حول مضمون الملكية الدستورية التي كانت قد أَدَّتْ إِلى انشقاق حزب الاستقلال وإِنشاء الاتحاد الوطني للقوات الشَّعْبية، مثلما كانت وراء الخلاف بين الاتحاد وولي العهد الأمير مولاي الحسن بل بين الاتحاد والملك الحسن الثاني لاحقاً. وهو الخلاف الذي دام حوالي أربعين سنة.

كنْتُ أريد العمل على بناء حياة برلمانية عصرية ديموقراطية بمعنى الكلمة، تُمارَس بمسؤولية تتوفر على تقاليد وعادات سليمة. ومن ثم فإِن تنقلاتي المتعددة في إِطار الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع البرلمانيات والبرلمانيين والتردد على العديد من البرلمانات الجهوية والدولية مكنتنِي من التعرف على القيم والمبادئ والسلوكات الديموقراطية الحديثة الحقيقية.

وستبين التطورات أن هذه المهمة لم تكن دائماً سهلة، ذلك لأن محاولات دمقرطة البلاد وإِدخالها في حياة ديموقراطية أُنْجِزَتْ بغَيْر قليل من الأَلم وسوء التفَاهُم بكل أنواعِ المُوَاجَهَة المعروفة التي استمرت لعدة عقود إِلى غاية سنة 1996 حيث سيحصل نوع من الانفراج وصولاً إِلى سنة 2011 التي سيُوضَع فيها دستور جديد للبلاد بتوافق وتشاور، سواء في المنهجية أو في المضمون. وعلينا أن نُقدِّر أهمية هذه اللحظة الجديدة التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس، وذلك بالنظر إِلى أن الدساتير –وإِلى حدود 1996- لم تكُنْ تُوضَع بروح تَوَافُقية مثلما لم تكن العمليات الانتخابية سليمة ونزيهة بل كانت موضوع احتجاج الجميع إلى حدود سنة 2002.

*

أخيرا، عليَّ أن أشير إلى أن تدبير إِدارة أي مؤسسة كانت لا يمكن أن تتحقق بالمسؤول الأول، سواء كان رئيساً أو أميناً عاماً أو مديراً أو غيره، وقد حرصت على أن أتصرف بالأساس كرئيس للمؤسسة، أمثل الجميع ولا أمثِّل حزبي فقط، إلى حدّ أنني كان يُمكنني أن أتنازل عن وجهة نظري إذا رأيت أن لدى الآخرين دفوعات موضوعية. كما أن النجاح لا يتعلق بشخص الرئيس وحده وإنما يتعلَّق على العموم بنوعية ودينامية مساعديه. وفيما يخصني شخصياً، فقد كان إلى جانبي في مجلس النواب وحتى في المسؤوليات البرلمانية التي تحملتُها، أصدقاء مساعدون من مُستَوىً عالٍ، مهني وأخلاقي، أذكر من بينهم نجيب الخدي رفيقي دائماً، أحمد أگزول، محمد زيدان، حسن الخطار، محمد مُحبّ، أحْمَد الريِّح، أمينة أوشلع وحسن نجمي. فضلاً عن عدد وافر من الأطر والكفاءات الإدارية والتشريعية التي عليَّ أن أنوه بها في هذا السياق.

والواقع أن هؤلاء الإخوة حَازُوا دائماً كل الخِصَال والقيم والإمكانيات الضرورية، خصوصاً الكفاءة، حِسّ المسؤولية، الحس السياسي، التكتُّم، الاستعداد والجاهزية، الوفاء والنُّصْح الجيد. والكثير منهم كان قد تحمل مسؤولية برلمانية أو رئاسة جماعية أو مسؤوليات أخرى سياسية وغيرها.