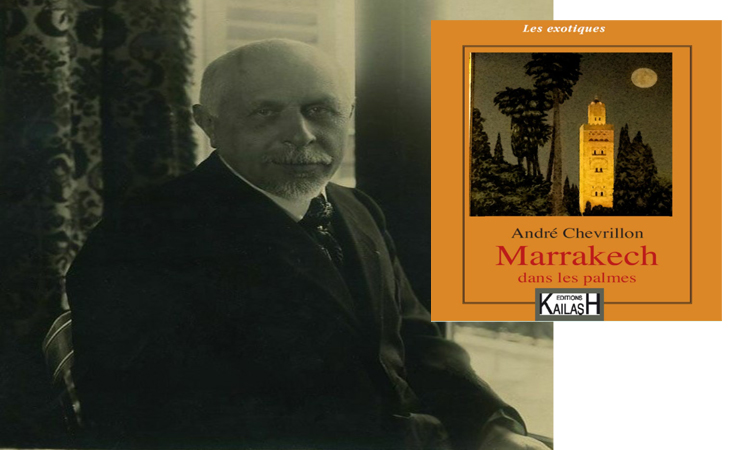

أندري شوفريون ناقد أدبي ورحالة في نفس الوقت. وبينهما يتقاطع لديه الفكر الفلسفي مع الحس النقدي . يهمنا بالأساس الجانب الثاني، التصوير المشهدي الذي أهَّله للنفاذ إلى عمق ودلالة الأشياء. تظهر رحلاته في أقطار العالم الإسلامي مصطبغة بعمق ثقافي وتأمل فلسفي موروث من أفكار عصر التنوير . رحلته المغربية التي تمت على مرحلتين قبل وأثناء الحماية تشبه إلى حد ما التحليل النفسي للمغاربة ، وهي تنصرف إلى فهم الانسان المغربي أكثر ما تنصرف إلى فهم الأشياء. يظل شوفريون علامة فارقة في التأليف الفرنسي لاعتماده بدرجة أكبر على التوثيق التاريخي. في الأصل، تعود صلة شوفريون بالمغرب إلى سنة 1906 التي كتب فيها كتابا تحت عنوان: «أفول الاسلام «. وهو في الواقع، كتاب عن رحلته إلى فاس سنة 1905 . قبل أن يعود بعد خمس سنين إلى جنوب المغرب ويكتب كتابا بعنوان: «مراكش بين النخيل « الذي يجمع بين دفتيه رحلتين، الأولى سنة 1913، والثانية إلى سنة 1917، أي خلال الحرب وأثناءها.

في الرحلة الأولى يرسم شوفريون لوحة فنية تنشدُّ انشدادا إلى عصور غابرة: «…وقد شعرت لأول مرة منذ حلولي بالمغرب بأنني إزاء شعب عاش أطوار حضارته الخاصة مخلفا وراءه قرونا متشابهة لم يتغير فيها أي شيء…حتى أنه يمكن القول إن العصر الوسيط قد طال أمده إلى الآن…وفاس التي ندخلها تشهد على بداية القرن الرابع عشر المظلم «. ففي طريقه إلى فاس بدت له الطبيعة المغربية عذراء تبسط مفاتنها بصمت مثل قطعة برية تعود إلى ما قبل ظهور الانسان، وسلسلة الأكواخ تنتشر على مصب الأنهار، ومشهد نساء يصعدن عبر مجرى النهر، وهن يحملن جرار الماء التي ترزح تحتها ظهورهن بينما تشدها حبائل تُزَنّر رؤوسهن…» .

لا يكتفي شوفريون بوصف المشهد ونقل انطباعاته عنه، بل يعبر بالقارئ نحو تفسيره والحكم عليه : «…لقد قامت إدارة مجرمة باستنزاف نسغ الحياة، وجرى الإجهاز على كل إرادة للعمل لدى السكان بسبب أشكال النهب التي ظل ينهجها أولئك الولاة ممن لا شغل لهم سوى التشجيع على التواكل الاسلامي الذي يغري بالتعطل والكسل، وهكذا تنفصل الروابط التي تدعو إلى الالتزام والنهوض. والنتيجة أنه لا يعود هناك من قيمة للزمن بحيث تمضي الساعات بلا حساب، وتفتر همة البشر والأشياء تحت تأثير الصمت والموات، ويتحول الانسان من جراء ذلك إلى مخلوق بين المخلوقات يفلح بالكاد في لعب دوره في هذه الجوقة الهائلة والغامضة التي هي الحياة… «. قبل أن يستدرك بالقول، «…لا يغير هذا المشهد سوى الاقتراب من ضفاف الأنهار، وما كان يشوش على تلك العزلة هو ظهور حشود من الحيوانات وقطعان الثيران التي تعبُّ الماء على هواها وهي غاطسة في مجرى النهر مادة خطمها إلى الأمام ورافعة عقيرة خوارها في الفضاء… «.

تاريخ ظهور كتاب «مراكش وسط النخيل» يوحي بتزامنه مع كتاب الأخوين طارو «مراكش أو سادة الأطلس». لكن الزمن لا يلغي جزئية أساسية في التحليل، في الكتاب الأول يبدو أن شوفريون عاد لنفس الأحكام التي سجلها عن فاس في كتاب «أفول الإسلام «، ويبدو أنه كما يقول المثل الفرنسي لم ينس قديما ولم يستوعب جديدا، ما يجعل كتاب «مراكش وسط النخيل» يقترب من جنس الشهادة التاريخية منه إلى العمل الرحلي، بينما الكتاب الثاني عبارة عن رحلة قام بها الأخوان إلى مراكش.

كتاب «مراكش وسط النخيل» موضوع رحلتين، الأولى تمت سنة 1913، والثانية سنة 1917، وبين الزمنين هناك لحظتان فارقتان من تاريخ مراكش، قبل الحرب وأثناءها.

في ربيع 1913، رست سفينة فرنسية في ميناء الدار البيضاء، وكانت فكرة شوفريون استعجال التوجه إلى الجنوب، وخاصة مراكش، التي كانت وقتها عذراء من أي وجود فرنسي إلى غاية شتنبر من نفس السنة.

تطلب الانتقال من الدار البيضاء إلى مراكش إحدى عشرة ساعة بالسيارة عبر طريق ريفي مقفر إلى أن وصل إلى منطقة «الجبيلات الكئيبة»، ومنها بدأت تظهر له بقعة داكنة في الأفق: واحة مراكش: «…مراكش عاصمة بدوية، صحراوية تقريبا، جد مختلفة عن فاس العربية والبورجوازية. تتوزع المدينة إلى فضاءات هائلة تحيط بها أسوار من الطوب الأحمر، مزيج من الأطلال والصحراء والواحات… «.

يستمتع شوفريون بسكينة الحدائق المامونية، وبمنظر الجبال الشاهقة للأطلس الكبير المجلل بالثلوج من أعلى الشرفات. لا يمل شوفريون من تكرار لازمة أننا إزاء عالم بكر يستمتع فيه الانسان بالبساطة، ملفوفا في قطعة قماش واحدة، ويتمتع ببراءة المخلوقات الأقرب إلى البدائية «…

إن ما يثير انتباهنا ليس الطابع المحلي للناس والأشياء، ولكنه على الأصح المظهر العتيق والمتوسطي لهذه الحضارة… «. فالمتسول الذي يمدُّ طاسته، ويرفع عيننه المطفأتين يشخص الصورة الخالدة والمباشرة للبؤس، والمرأة التي تقتعد الأرض وبين ذراعيها جسد طفل عار، تمثل الصورة نفسها للأمومة في كل الأزمنة، والرجل المتكئ على عصاه ذو اللحية البيضاء، يعطي فكرة عن الشيخوخة المثيرة للشفقة…هذه الوجوه التي نقلها شوفريون تقع في دائرة خارج الزمان والمكان تُذكِّر بمتسولي بروطانيا.

ورغم حسه النقدي، لم يستطع شوفريون أن يكسر عنه طوق جدارية الشرق الخرافي. تخيل قياد الجنوب الكبار مقرفصين تحت زخرفة السقوف، وبين الأعمدة التي تخللتها صورة السماء الزرقاء وواحة النخيل، سادة ببرانس وهيئات عجيبة مثل الوجوه التي رسمت في ألف ليلة وليلة. ففي محيط قصر الكلاوي، باشا مراكش، كل يوم حشود من العامة واقفة بغير نفاد صبر تذكر بصفوف المنتظرين أمام أبواب القيصر أو غيره من العظماء. وفي رحلته الثانية سنة 1917 أظهر شوفريون اندهاشه من معجزة نقل الحياة إلى جسد جامد، وبدا معجبا باستيقاظ البلد بتأثير من الشرارة الفرنسية.

أندري شوفريون: جدارية المغرب العتيق

الكاتب : عبد الحكيم الزاوي

بتاريخ : 15/09/2023