من ذا الذي مازال يتذكر زغلول مرسي؟ قد لا أبالغ بقولي إن الجواب عن هذا السؤال سيكون بالنفي. وإن من طلبتي من سيحزن لنبأ الموت الذي تخطّف هذا الكاتب منذ أسابيع قلائل في فرنسا؛ هنالك حيث كان يعاقر منفاه. اشتغل زغلول مرسي بالتدريس بكلية الآداب/جامعة محمد الخامس؛ حيث كان لي نعم الأستاذ. وهو شيء أعترف به بقلب يفطره الأسى. وأنا أعرب عن ذلك الأسى، لأجد من نفسي شعوراً بالعار، مبعثه أنني كنت بخيلاً مقتراً في الاعتراف بالجميل الواجب عليّ للإنسان الذي علمني أن أكتب بلغة قد امتلك ناصيتها، وبزّ فيها هو معظم الذين ألفوا بها من أدبائنا المغاربة.

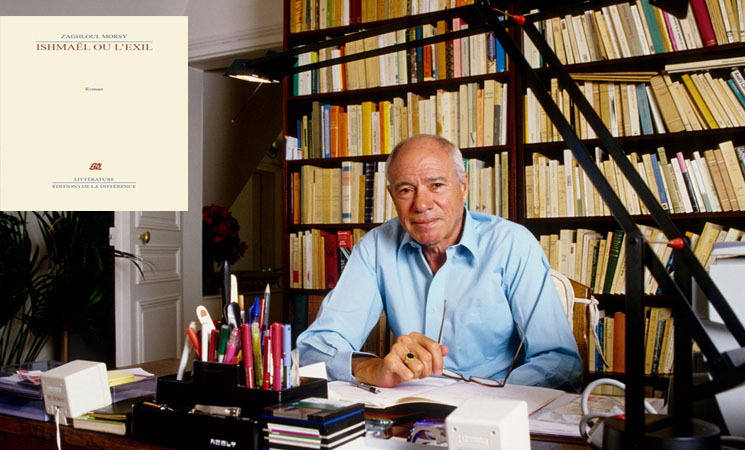

والاعتراف بالجميل لأساتذتنا كان أنبل ما تلقينا عن آبائنا من وصايا. لكني سلوت عن تلك الوصية، ولم أعرف كيف أصون صداقة كانت على فقيدنا أثيرة عزيزة؛ ولا عرفت كيف أتعهدها بالرعاية. وكان مني جحوداً لا تنفع في تبريره المطامح المهنية، ولا الأعباء الوجدانية، أو الأسرية. وإذا كنت أعيد ههنا نشر الدراسة التي اختصت بها روايته “إسماعيل أو المنفى”، فهي ليست مع ذلك بالمبادرة التي تعفيني من جريرة ذلك التفريط الذي لا يُغتفر.

ولكن ما وقع قد وقع. ولربما تواتيني الفرصة يوماً ما، فأدعو طلبته جميعاً، ممن لا يزالون له مستذكرين، إلى يوم دراسي نعقده لنفض الغبار عن المؤلفات التي تركها لنا أكثر الأساتذة تطلُّباً، وأعظم الكتّاب موهبة، وأشد الأصدقاء تكتماً وانطواء. وإلى أن يتحقق ذلك المرام، فإن اتُّفق لك، عزيزي القارئ، أن طالعت هذه المقالة، فرجائي ألا تبخل بدعائك لروح كاتبنا، عساها تغفر لكل أولئك من تلاميذه الذين نسوه، وتحملوا أن يروا نبأ وفاته يُنشر كقصاصةً يتيمة بإحدى صحفنا الوطنية، لا تعدو عن تكرار لبضعة أسطر من سيرته المنشورة على موقع ويكيبيديا.

صدق سليم جاي عندما كتب عرضا بديعا لرواية زغلول مرسي “إسماعيل أو المنفى” في “معجم الكتاب المغاربة” وأصاب كبد الحقيقة بوسمها بعبارة “التخييل الكلي”. ومن أسفٍ أن هذا المحكي، الذي يدعونا الدارس إلى اعتباره حدثاً على قدر من الأهمية، قد بقي مُغْفَلاً من النقد، وغير معلوم لعموم القراء. في المغرب، كما في فرنسا سواء بسواء. والرواية التي تكهن لها غير واحد من النقاد المتتبعين، بتحقيق أعلى المبيعات، لم تُكلل بشيء من ذلك.

وإني من أولئك الذين قال فيهم سليم جاي إنهم ينتظرون “رواية تحيط بكل ألوان هذا البلد، على شدة ما فيها من تنوع، تحيط بكل أمزجته، وكل أحلامه، وكل واقعه”. أفَتَكون “إسماعيل أو المنفى” هي الرواية التي حققت تلك الغاية؟ فهي رواية تعيد إلينا سنوات الستينيات، وتصور في حنين مرّ اكَّال، تلك الخيبة التي نابت مجتمعاً، ونابت يوتوبياته، ونابت على وجه خيباته، وشكوكه، ومخاوفه، في محاولة يائسة لإعادة بناء الذات، من خلال عملية استكشاف مريرة، موجعة. تحمل لنا هذه الرواية صورا غير متوقعة ولا مألوفة لفاعلين سياسيين، ولمثقفين من تلك الحقبة؛ ثم إنها تفضحهم بشراسة لا تخلو من التذاذ، ولا تكاد تُبقي لهم على ستار يختفون وراءه، إلا من أسماء شخصية أو ألقاب، تحيل بذلك رواية “إسماعيل أو المنفى” إلى ما يسمى “رواية المفاتيح”.

أقام المؤلف روايته على حب جارف جمع زوجاً مستحيلاً لا يقدر على الإعلان عن نفسه؛ طرفاه: رجل عربي وامرأة يهودية، في ذلك المغرب المضطرم بمظاهرات فجر الاستقلال؛ والمعتمل بالاضطرابات والمواجهات الإيديولوجية، والهواجس والكروب الفردية والجماعية، وضياع الهوية المتعدد الأشكال، على خلفية مأساوية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورهانات المقدس وغير المقدس، وصراع اللغات في حرب العلامات والرموز. تلك هي العناصر التي سَبَك زغلول مرسي روايته المتعددة الأصوات على خلفيتها، ربما أعجزت القارئ بكثرة ما حشد فيها من غريب الكلمات وعجيب الصور؛ وإنما القارئ الصبور من سيتأدى فيها إلى تذوق وهج الشعر وسحره.

بيد أن الرواية ظلت مُغفلة لا تستلفت اهتماماً؛ ولربما لحقها التجاهل من تلك الحميّة اللغوية التي تحويها، ومن ذلك الهذيان الجارف في الكلمات؛ وما هي مع ذلك بالسمة والخاصية الغريبة عن قارئ زغلول مرسي الخبير بكتاباته. أتُرانا في هذا المحكي لا نزال في حضرة الشاعر مرسي صاحب “شمس على استحياء” و”كمين”، لم نفارقه فتيلاً؛ وأن صاحبنا لم يفلح في التخلص من ذلك الجموح، وذلك الشطح الشعريين لديه، ليتسنى له أن يمسك بناصية البناء الروائي؟ ربما يكون الأمر كذلك. لكن كاتبنا قد توفق في هذه الرواية إلى مرتبة من الإبداع لم يتبصَّرها النقاد المتسرعون، ولا تبصَّرتها هيئات التحكيم الأدبية الواقعة تحت شتى أنواع الضغوط والمؤثرات.

والقارئ لكي يقدّر هذه الرواية حق قدرها، لا بد له من متسع من الوقت؛ فهو الشرط الذي سيُؤهله ليتأتّى إلى لبّها، وتذوق إكسيرها. ولكن أنّى للقارئ ذلك الوقت؛ وهو الذي قد لا يسنح لغير المشتغلين بإعداد رسائل الدكتوراه في شُعب الآداب، إن كنت لا تزال تجد في تلك الشعب من يجشم نفسه تدريس الخطاب “الأدبي”، ويتكلف عناء النفاذ إلى دقائقه. فبدون ذلك، لا يبعُد لهذه الرواية، المعدودة بحق في نوادر الآثار المستحقة لأن تُدرج في مقررات الدراسات الجامعية، أن ينتهي بها المطاف منفية في “جحيم” المكتبات. والمنفى في ختام الرواية لن يحقق الخلاص لذلك الولع الموتور بالنهايات التعيسة، التي هي قدَر كل حب مستحيل. فبعد إصدار زغلول مرسي روايته هذه، سنة 2003، ضرب على نفسه بجدار من الصمت المطبق في ذلك المنفى العصي على الإدراك.

والنقاد، على قلتهم القليلة، الذين تناولوا بالدراسة هذه الرواية، لم يهتموا كثيراً لذلك اللغز في عنوانها. ذلك أن اسم إسماعيل قلما يحضر في بطن الرواية، وإنما الشخصية المركزية فيها يُسمى الحسين. وفي توظيف زغلول مرسي اسم إسماعيل في روايته هذه، مع تلك الإحالة فيها إلى حكايات الأنبياء، تحذير صارخ من المؤلف لكل كاتب مغاربي باللغة الفرنسية ألاّ يغامر بنفسه في الكتابة إلا إذا كان قادراً على أن يتحمّل ميراث كينونته، وميراث أمته التاريخي كاملاً غير منقوص. وذلك هو المعنى الذي أراده بعنوان الرواية. فما إسماعيل إلا طفل المنفى، الذي وُلِد ليتجرع التغريب والإبعاد، مثلما عبرت عن ذلك حورية عبد الواحد في “نساء الاسلام” قائلة: “وإنما الإقصاء مبتدؤه من سؤال الاسم”.

فلذلك كان اسم إسماعيل رديفاً للإقصاء، وصنواً للنفي والإبعاد. فلقد أطاع الأمر الذي ألقاه إليه إبراهيم، وتلك كانت أيضاً سيرة الابن وأمه هاجر. ثم سيطيع الأمر الذي تُلقيه إليه لغة الآخر، والأمر الذي تُلقيه إليه مدرسة الآخر؛ ذلك الأمر الذي “ملك عليه روحه”، و”تغلب عليه”؛ وكذلك ستفعل الشخصية الرئيسية في الرواية؛ تلك الشخصية المضطربة “الجانحة إلى الشمال”، “والمستسلمة لما ستضطر إلى القبول به في نهاية المطاف: المنفى”.

وإنْ لغة الآخر التي هي لغة الإقصاء؛ أرادها زغلول مرسي في منفاه أن تكون من جنس اللغة التي كانت له قبل أن يخبر ذلك المنفى، غير مكترث لما يعترض تلك الرغبة في نفسه من مصاعب ومعيقات. وإنه لمرام من قبيل المحال.

“وبالألف والـ “Y” المنكسرة ههنا، ينتهي الطريق المشترك على تخوم العالمين ويتلاشى”، كتب في الصفحات الأخيرة من الرواية. وإنها لنبرة محيرة من اللغة الأصل في لغة الآخر. وهذه الرواية هي أيضاً رواية النهايات؛ إنها تحكي نهاية عالم، وتحكي نهاية كتابة. واللغة التي ستصور العالم الجديد من حولنا لم تخرج بعد إلى الوجود. وتلك حقيقة يجسدها لنا زغلول مرسي في “إسماعيل أو المنفى”. والأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية يظل مراوحة عنيفة شديدة بين عالمين، وبين لغتين، وبين منفيين.

وتلك النبرة في لغة “الأنا الآخر”، التي ترتد بالكاتب إلى تلك النبرات التي كان يلهج بها وهو طفل يتعلم في المسيد حيث يلقي الملاك الأمر – النوموس في لغة “الأنا الأصلية”.

أما الفشل الذي مُنيت به مؤلفات مرسي فهو ناجم عن طموحه الفريد المتفرد، كما تدلك عليه خاتمة الرواية؛ طموح إلى تطعيم لغة “الأنا الآخر” بنبرات فريدة من لغة الأصول. فكان مطمعاً تدنيسياً من المؤلف أن يسعى إلى إفراغ صبغة القداسة على لغة “الأنا الآخر”. وهو فوق ذلك مطمح لا يفارق الكاتب على امتداد الرواية كلها.

فأما القارئ الفرنسي، فلا يمكن أن تروقه تلك النبرة الأجنبية التي يفرضها مخيال الكاتب على لغته والمستلهمة من أنواع الخط في المدرسة الأولى.

وأما القارئ الواقع في ازدواجية الأنا؛ أعني القارئ الشبيه بالكاتب، وصنوه، فسيمج تلك النبرة، إذ يعدها تدنيساً للغته، أو من قبيل التدنيس، وسيكون حظ تلك الجراءة عنده الإلقاء بها في جحيم النسيان.

مرت هذه الرواية دون أن تخلف أثراً أو صدى، في فرنسا، كما في المغرب على حد سواء؛ فعاد المؤلف ليركن إلى صمت المنفى. صمت رافق زغلول مرسي، وظل لا يفارقه، إلى أن دفن قبل أيام قلائل، ليُضرب عليه بستار محكم من النسيان.

أوراق: إنصافاً لزغلول مرسي

الكاتب : بقلم: عبد الجليل الحجمري ترجمة: عبد الرحيم حزل

بتاريخ : 10/05/2024