خمس عشرة قصة قصيرة، كل قصة منها تستوقف القارئ المتأمل لطريقة المديني في نسج القصة، والتوقف لدى ما فيها من متواليات محكية تؤلف مشاهد، تارةً، تُطل على هواجس الشخوص من الداخل، وطورًا، من الخارج

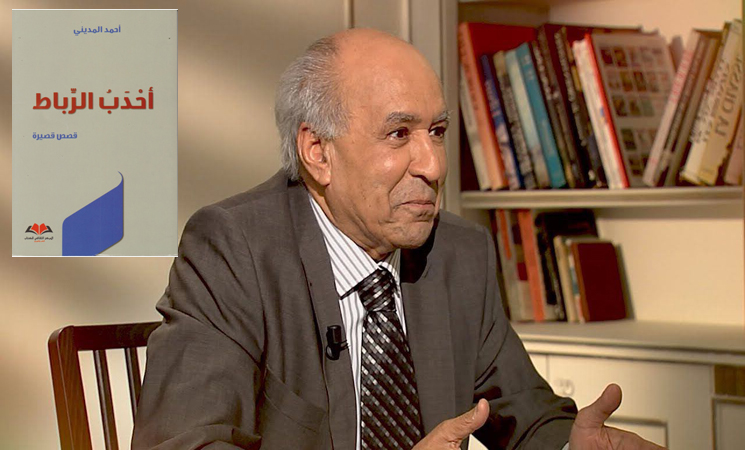

بعد مجموعاته العنف في الدماغ،1971 وسفر الإنشاء والتدمير 1978 والطريق إلى المنافي 1985 والمظاهرة 1986 واحتمالات البلد الأزرق 1990 ورؤيا السيد سين 1986 وحروف الزين 2002 وهيا نلعب 2004 وامرأة العصافير 2006 وخريف 2008 وعند بو طاقية 2010 وطعم الكرز 2012 وطرز الغرزة 2016 وترجمته لقصص الفانتاستيك لجي دي موباسان 2023؛ تصدر للقاص المغربي الروائي الناقد الباحث المترجم أحمد المديني مجموعة جديدة بعنوان «أحدب الرباط» عن المركز الثقافي للكتاب في بيروت ـ الدار البيضاء- 2024 في خمس عشرة قصة قصيرة، كل قصة منها تستوقف القارئ المتأمل لطريقة المديني في نسج القصة، والتوقف لدى ما فيها من متواليات محكية تؤلف مشاهد، تارةً، تُطل على هواجس الشخوص من الداخل، وطورًا، من الخارج، في تفاعل حميم يغلب عليه الاتّكاء على ضمير المتكلم.

بعد مجموعاته العنف في الدماغ،1971 وسفر الإنشاء والتدمير 1978 والطريق إلى المنافي 1985 والمظاهرة 1986 واحتمالات البلد الأزرق 1990 ورؤيا السيد سين 1986 وحروف الزين 2002 وهيا نلعب 2004 وامرأة العصافير 2006 وخريف 2008 وعند بو طاقية 2010 وطعم الكرز 2012 وطرز الغرزة 2016 وترجمته لقصص الفانتاستيك لجي دي موباسان 2023؛ تصدر للقاص المغربي الروائي الناقد الباحث المترجم أحمد المديني مجموعة جديدة بعنوان «أحدب الرباط» عن المركز الثقافي للكتاب في بيروت ـ الدار البيضاء- 2024 في خمس عشرة قصة قصيرة، كل قصة منها تستوقف القارئ المتأمل لطريقة المديني في نسج القصة، والتوقف لدى ما فيها من متواليات محكية تؤلف مشاهد، تارةً، تُطل على هواجس الشخوص من الداخل، وطورًا، من الخارج، في تفاعل حميم يغلب عليه الاتّكاء على ضمير المتكلم.

يحدث كل يوم

ومع ذلك

من بين القصص استوقفتنا القصة الموسومة بعنوان « يحدث كل يوم، ومع ذلك «. ونريد قراءتها وتحليلها جاعلين منها نموذجًا لمشروع مديد زمنيًّا وطويل النَّفس صناعةً ودُربةً في كتابة القصة القصيرة تقلّب كاتبها في عديد أشكال وتجارب، كل واحدة منها لبنةٌ في معمار كبير متماسك يشدّ بعضه بعضًا ويعلو هرميًا باتصال حثيث عمره خمسون عامًا ونيف، ويحتاج متنه إلى دراسة مختصة تتابع مراحل نشأته وتأصيله وتجريبيته الرائدة ثم باقي تحولاته لم تنقطع بقدر ما تبني تصوّر وتُشخّص وتُحس وترى وتحدس، وتهمس، في لقطة مركزة، وبنظرة مكثفة، بلغة نسّاجة حمّالة أوجه، نثر وهي شعر، وشعرية وهي نثر، وحبكة مركبة، تحوي رؤية اجتماعية إنسانية وتجربة فردية مركبة، في قلبها الإنسان يقينه الوحيدُ قلقه بأسئلة مضمرة خطابها كامن تنطق به صور وأوضاع وأفعال حيّة تمثل مفارقاتٍ يتقاطع فيها همّ الذات بإشكاليات الوجود، ذلك أن ما ليس ذاتيًّا، أي نابعًا من صميم وعي وإدراك وبحث عن المفتقد ليس أدبًا، وهذا محك للكتابة الواقعية لحمةُ هذا الفن وسَداه مهما تزلّج فوق موج الاستيهام يحتاج إلى» العضّ على الحديد». من هنا اختيارنا لقصة:» يحدث كل يوم، ومع ذلك»نحس بها مؤثرة جدًّا، لا لأنها تخاطب الوجدان الذي تنكّر له كتابٌ عابرون في هذا الجنس الأدبي صعب المراس يغري البعض بالسهولة فيمشون على سطحه فقط، فشرعوا يكتبون قصصًا باهتة منبتّة الصلة بالنفس الإنسانية، ولا بالشخوص، ولا بالزمن، بما فيه من تقلباتٍ، وصروف. بل هي قصة مؤثرة بما فيها من مشاهد يطرد فيها الحوارُ النفسيّ الفردي الداخلي الذي تكثر فيه المناجاة، ويغلو التداعي غُلوًّا تبدو عنده الشخصية معزولةً عن الواقع، منفصلةً عن دورة الزمن الطبيعي؛ عزلةَ المتلقي نفسه عن الواقع الذي ترسمه المونولوجات المتعاقبة، فيتنقل فيها من العالم الداخلي إلى الخارجي، وهكذا… إلى أن تنتهي الحكاية إن ساغ أن تُسمى، لكثافتها، وقِصَرها، حكاية، ننتهي من قراءتها فتدفع القارئ إلى إعادة القراءة والسؤال.

جلَلٌ مبرِّحٌ

فعنوان القصة لا أثر له في الشعور بالانبهار الذي يداهم القارئ المهتم، فإذا التفت هذا القارئ من العنوان لسائر القصة، تبيّن له أنها تتناول حدثًا يقع بصفة معتادة يوميًّا، أو شبهَ يومي.ولكن عبارته القصيرة «ومع ذلك» تستوقفنا بإشاراتها إلى أن هذا الحدث الذي يتكرّر كل يوم، في هذه المرة، ذو وقعٍ خاصٍّ يتطلب أن يهتم به السارد اهتمامًا كبيرًا، ويتطلب أن يسلّط عليه القاصُّ الضوء، وإلا لما كان جديرًا باهتمامه، وعنايته الشديدة، باستدعاء المتلقّي المتعاطف ليُوقعه في دائرة التشويق الذي يستخفّ به بعض الكتاب ظنًّا منهم أن الحداثة، وما بعدها، تتطلبان ألا يتفاعل المتلقّي بما يقرأ. ففي العبارة الأولى، التي بدأ بها المديني قصته هذه، وهي قوله بلسان الساردة: (إذًا، فعلتها؟) تشير لأمرين اثنين: أولُهما أن المتكلم/ المتكلمة فوجئ/ فوجئت بما حدث؛ والثاني، أنّ ما قام به المخاطَبُ شيءٌ خطير، وغير متوقع منه بالذات، فهو من الجلَل، وفداحة الأثر، والخطر، على قدر هائل وكبير. فالقائل للمخاطب: فعلتَها؟ يعني بهذا النغم استكبارُ الأمر، واستعظامُ خطره.

وليت الكاتب توقف عند هذا. ففي العبارة أيضًا جمَع بين النموذجين في جملة واحدة: المخاطَبِ والمخاطِب، أو المتكلمة، بقولها: في غفلة مني؟يتلاعب المديني – ها هنا – بتوقّعات المتلقي الغافل، فضلًا عن المهتم.فما هو الشيء الخطير الذي قام به، وفعله، المخاطَبُ في غفلةٍ من المتكلمة؟وهذه لعبة سردية في كثير من الأحايين تنتهي بالإخفاق، لاسيما إذا كان المؤلف من صغار الكَتَبَة، وناشئي الأدب،الذين شغِفوا بالومضة، وبالقصة القصيرة جدا، والقصة الخاطرة، والقصة التي ليست قصة، بخلوّها من الحكاية، ومن الشخوص، ومن الحوار، ومن الذروة. فالمديني لا ينتسب إلى هذا النوع المعطوب، بل يُعنى عنايةً شديدةً بخيوط القصة، وينسجهاعلى مهل، في أربعة وعشرين مشهدًا تمتد مسافة تربو على عشرين صفحة من الكتاب.

تداعياتٌ

في المشهد الأول يتعرف القارئ على السيدة التي تستحضر الزوج من خلال ما ترويه « هذه الطبيعة منكِ منزلق. أنتِ تبالغينَ فيها». ثم تُعقّب على ذلك:»فعلتَها يا رجلُ، على الرغم من عشرتنا الطويلة.. فعلتها دون استئذان؟». تُرى، ما الذي فعله الزوج؟ هل خانها؟ هل تزوّج من أخرى؟ هل بعث إليها بقسيمة الطلاق؟ ما الجُرْم الذي قام به؟ أسئلةٌ عِدّة تتناسل في ذهن القارئ كلما انتقل من مشهد لآخر. إحدى الجارات لا تخلو من خُبث، ولا تفتقر لسوء النية، تحذّرُها من الرجل ذي النظرات، فالرجال كالماء في الغربال، لا أمان لهم.تدعوها للاحتراس: «اغضبي ولو لمرة واحدة.لن تفعلي يا امرأة. لكن هو فعَلَها». ما هي (الفِعْلة) التي فعلها؟ سؤال متكرّر يساور القارئ؟ في هذا المقام يظن القارئ، محقًّا، أن الزوج خان المرأة التى تأبى أن تكون حَذِرَة كالجارة التي تقول: أنتِ لستِ هي؟! وتردّد في هذا الموقع:» أنا أدرَى بحالي، فهو لم يُغْضبني طوال خمسين عامًا من الزواج. فهل أُغْضبُه الآن؟»

لم تلاحظ تغييرًا عليه. هوَ هوَ منذ عرفته:»برنامجه اليوميّ لم يتغير. كَرِهَ وظيفته في إدارة الضرائب لما يترتب عليها من تغريم المخالفين، وملاحقة المتهربين. نفور الناس منه يزعجه، وهي ملاذُه، وهكذا عاشا في أمان، واطمئنان، كأنهما مخلدان». لكنه بلا سابق تنبيه، أو تحذير، فعلها، وغاب (ص90). ومع ازدياد توقّعات القارئ، يغلو إلحاحُ الكاتب على ممارسة لعبة الإظهار والإخفاء، فها هي تقول:»إنها ورطة. ورْطتي وحدي. لم أكنْ مهيأةً لها. تخيّل أنك تمشي في طريق معبّدة، ثم تسقط فجأة في حفرة. لا بل في بئر عميقة، وتواصل السقوط مثلي!»

لا ريب في أن القارئ يعْثُر – ها هنا – على سر المهنة لدى القاصّ، فهو يسعىلتغليب التوق، والشوق، على أيّ شيء آخر، فيعظُم وقعُ(الفِعْلة) على المتكلمة في طريق سردي متعرّج لا يقترب من النهاية في خط مستقيم، بل متلوٍّ كأفعى، ومتكسّرٍ كأمواج البحر. تقول لها جارةٌ رأتها حزينة، كاسفة البال:»لو كنتُ في مكانكِ لأخذتُ حذَري واحتياطي لهذا اليوم. لهذه اللحظة يا صديقتي». تنثال سلسلةٌ من التداعيات، وتتدفق، لتذكِّرها بأن هذه التي تدَّعي الصداقة غريمتُها اللدودة التي كادت تأكل زوجها بعينيها الذئبيَّتَيْن، وهي التي ما فتئت تحتك به كلما تلاقيا في مصعد العمارة، مدّعية أنّ ذلك غيرُ مقصود، معتذرة في دلعٍ وتغنُّج مفضوح.

وهذا المشهد القصير، السريع، يضع القارئ في دوّامة من التساؤلات، فهل صحيح ما تظنه تلك الجارة؟ وأن الرجل، أو الفِعْلة اللغز، لا تعدو الخيانة، أو الارتباط بأخرى، أو العزوف الذي يصرف الرجل عن الزوجة، ويتركها حزينة جريحة بسبب تلك(الفِعلة) النكراء؟» يا لكَ من متجبّر! وأيُّ غدْر منكَ لي؟ بغير عذر، بعد عشرة عمْر، بربِّكَ منْ أنتْ ؟!»

وفي المشهد التالي يشير السارد لما تتلقاهُ هذه المرأة من مجاملات، وهم يسألونها: كيف هو رجُلِكِ الطيب اليوم؟ مشفوعةً بنظراتِ الإشفاق المعدنية – على رأي السيّاب – التي تحيط بها من الأصدقاء، والأقارب، والجيران،وحتى من تلك البَغْي التي تتغنّج كفتاةٍ في العشرين. ويزدادُ ما هي فيه من كـرْب حين تنصحُها إحداهنّ بعرض نفسها على طبيب نفسيّ» اسودَّت الدنيا في عينيّ.. ليتني أحبِس نفسي في شقّتي، فلا أرى أحدًا، ولا يراني «.

تحوُّلٌ طارئ

كم هو مفاجئ أنْ يظهر في هذا الفيض من التداعيات التي تضيءُ عالم المرأة المكفهرّ شخصٌ جديد يعقُبه تحول لافتٌ في السرد، وتنقّلٌ من التركيز على الساردة إلى التركيز على هذا السارد الطارئ. فكلما عاد من سفره، تفقَّد الأحوال في البناية، والحديقة المحيطة بها، ولا سيما صاحبه الوقور المتقاعد ابن مدينته (كازا). بيد أنه يرى في ما يراه من فسحة بين الأشجار، تلك السيدة التي توارت عن ناظريه، وسارت في اتجاه مغاير كانّها تتعمد ألا تلتقي به. فأشكَل عليه الأمر، وظن أنها لم تتعرَّف عليه. تساؤلاتُ هذا الرجل كتساؤلات القارئ، ما الذي غيّر هذه المرأة، وما الفِعْلة التي فعلها الزوج فتخشى السؤال عنها إذا التقت بصاحبه هذا؟يتضمَّن هذا الموقف حيرةً يقع فريستها كل من هذا الرجل، والقارئ، لا سيما وهي تتمنى أنْ تواصل العيش وحيدة لا تختلط بالناس، ولا يختلطون بها. لكن الرجل، ولأنه لم يلتق بصديقه، يتذكـره بجُلِّ ما في ذاكرته من تفاصيل. يتذكر أيامهما معًا. ما تبادلاه من أحاديث. ينتظره في الموعد الذي يلتقيان فيه ليزاولا رياضة الهرولةِوالمشي. يتأخَّر الصديق عن الصديق ربع ساعة فأكثر.ومن خلف الباب الزجاجي الكبير يلمح الساردُ الطارئُ زوجةَ صاحبه التي تحْذَرُ أن يتقابل الوجهان، وأن تلتقي الأعين.تفكر: يصعُب عليّ أن أسمع سؤاله عنه، أما كان عقلًا لو بقيت في شقتي؟ أظنّه اكتشف لعبتي!في نهاية الأمر سيعلم هذا الرجل بفعلة صاحبه، فالشمس لا يمكن تغطيتُها بغربال.والسارد الطارئ يقول لنفسه: إياك أن تحرجها بالسؤال عنه. كأنها تتستَّرُ على فضيحة، وتتكتَّم على فعلٍ شائن.

لا شكَّ في أن هذه الملاحظة التي يذكرها القاصّ بلسان العائد من سفره تشحذ رغبة القارئ، وتحثّه على تخيّل هذا الفعل. إلا أن الترقُّب يجعلنا على كثب من نهاية القصة، أو الأحجية، إذا جاز التعبيرُ، وساغ. ففي المشهد ذي الرقم 21يتوجه السارد لحارسة العمارة سائلًا عن المتقاعد ابن مدينته كازا، وعما يظهَرُ على زوجته، ويلوح، من أطوار تبدو له غريبة،مثيرةً للتساؤل. فتجيبه حارسة العمارة: إياك أن تُحرجها بالسؤال عنه! ثم تنصحه قائلة:إذا لم تخبرْكَ هي بالأمر، فسلّمْ عليها، وامْضِ.وبعد حوار مطوّل مع الحارسة، قالتْ: «ما دُمتَ مُصرًّا فتحمّلْ المسؤولية، لقد ماتَ زوجُها، هذا كلّ ما في الأمر».

في الأثناء كانت المرأة تقفُ في موقع ترى منه الاثنين؛ صديقَ زوجها، وحارسَة العمارة، ولعلها أدركت أن الرجل علِم بالأمر، فلم يعد لتمنّعها من الحديث معه مسوغٌ، أو فائدة. فاقتربت منه متدفّقةً بالكلام: فَعَلها، لماذا، وكيف؟ لا أدري! لم يصدّقني أحد! فضَّلْتُ ألا أخبر أحدًا. أنتَ تعرفه مفتولَ العضلات.. يهرولُ كالفتيان.. ما معنى أن تُصيبه جلطةٌ في الدماغ؟ كثيرٌ من البشر المرضى.. منتهِي الصلاحية.. لا تُطيح بهم أيُّ مصيبةٍ. أيُّ مزاح هذا؟ جلطة؟!. في تلك اللحظة تذَكّر الرجل صاحبّه، ولقاءاتهما في شهر آذار، كلٌّ يحاول أن يتفوّق على الآخر في الهرْوَلة والجرْي.

سلاسةٌ وتماسك

وعلى الرغم من أنّ المديني كتب هذه القصة مستخدمًا المشاهد المنفصلة التي فرَّق بينها عن طريق الأرقام المتسلسلة من 1 إلى 24، والفراغ الذي يباعد بين الفقرة والأخرى، إلا أن المتلقي لا يحتاج لطويل تأمّل كي يلاحظ تداخلَ هذه المشاهد، وانضمامَ بعضها إلى بعض في نسق سردي في غاية السلاسة والتماسك. ومما عزّز هذا التماسك النصّيَّ تواتر (المونولوجات) التي تروي ما كان، وما هو كائن،بلسان المرأة تارةً، وبلسان الرجل العائد من سفره، تارة، وهذا التواتر، علاوة على أثره في تمليس ثُقوبِ النصّ،أسهم إسهاما غير مباشر في تقديم الشخوص، وإماطة اللثام عن عالمها النفسي.

فالاسترجاع الذي تذكـرت فيه المرأة بعض ما جرى من حوار بينها وبين الزوج المحب، وبعض ما كان يغلب عليه من تصرفات، وما يتصف به من خصال، وعادات، وما يعمر قلبه من دفء المحبة للآخرين، وزهده في المكاسب، هذا كلّه يتراءى لنا في أثناء الحديث، والبوح الذي تنطلق فيه المرأة على سجِيّتها، فتندفع الملفوظات الدالة على صدق المشاعر، والأحاسيس المفعمة بالمحبّة. ها هي ذي تتذكر حوارًا مع الراحل، وقد اختلفا في شأن من شؤون الأولاد، يقول « افترضي. أصابني لا قدّر الله مكروه، هذا أكثر ما يقلقني،يؤرقني، نعم، نحن لدينا تأمين صحي، على راتبي التقاعدي، وبعض ادّخارك،هل يكفي هذا؟ أسأل، أتساءل،وأنت رغم شجاعتك هشّة، وأنظر إلى أولادنا، انصرفوا أكثر إلى أولادهم، أحفادِنا، هذا يفرحني، إنما ماذا لو أصابني مكروه؟ بكيتُ يومها كما لم أبك من قبل، إلهذا الحدّ يخاف علي؟!»

ففي هذا الاقتباس تبرُز صفاتُ الرجل التي جرى التعبير عنها تعبيرًا غير مباشر، فبدلا من تقديم الشخصية تقديما تقليديًا وصفيًّا، جاء التقديم عبر الحوار، والتداعيات، التي تنقل إلينا ما في نفسه من طِباع عن طريق البوح الذاتي للمرأة.

وهذا يتكرّر لدى المديني، وهو يجسّد بالكلمات الجوَّ الذهني، والحوارَ الذاتي للمسافر الذي عاد راغبًا في السؤال عن أحوال صديقه ابن مدينته (كازا). علاوةً على أن هذه الطريقة في الكشف عن طباع الشخوص نجدها في تصويره لغريمة المرأة، وللجارة، ولحارسة العمارة. فلكلٍّ عالمه الداخلي الخاص الذي يتجلى في ما يتفوّه به من عبارات يحاكي فيها السارد، وغير السارد، اللغةَ المتداولةَ على ألسنة الناس في هاتيك المواقف. فالعبارةُ مجزأةٌ تقوم على الكثير من الحذف، والإضمار، وأحيانًا لا تفي بحقوق النحويّ، واشْتراطاته، لأن الناس حين يتحدث بعضهم إلى بعض، وهم منفعلون، يتسامحون في مراعاة قواعد النحو.

ولا نريد الإسهاب في هذا، فقضيّة الكتابة في القصة، والرواية، والمزج بين الفصيح والعامي، وبين التقعّر والتيسير، وإن كان لها ما لها من أهمية في غير القصة، والرواية، إلا أن القول الفصل فيها هو أن الحوار في القصة، والرواية، والمسرحية، يحسن به الاقترابُ من لغة الحياة اليومية. وهذا ديدنُ المديني في جلّ ما قرأناه له من روايات، وقصص، فكأنّه يعمل بما يعِظُنا به ميخائيل باختين.

*أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية، ودارس وناقد أدبي