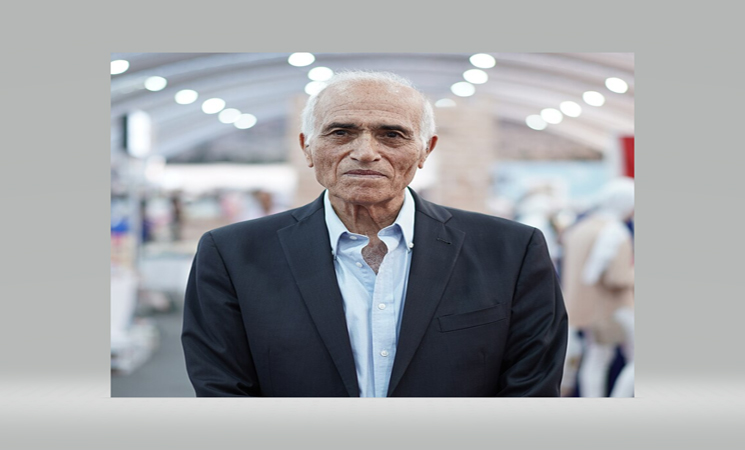

شكّل رحيل الدكتور الروائي أحمد حرب خسارة كبيرة للثقافة والأدب الفلسطينيين لحضوره المتميز كروائي جاد ومثقف رصين، وأستاذ جامعي فاعل وشخصية عامة ذات تأثير في محيطها. أحمد حرب لم يكن من أصحاب الشعارات ولا كان قلقاً كثيراً في تسجيل النقاط ومهاجمة الآخرين، كان منشغلاً بشكل حقيقي بمشروعه الفكري والأدبي، يعمل عليه بصمت، كل ما يقلقه فقط كيف يقدم أفكاره ورؤاه بشكل أكثر جدية وأكثر وضوحاً. وعليه شكل نموذجاً خاصاً للمثقف والمبدع الذي ينشغل بفنه فقط، ولا يتكئ على أي شيء خارجه في البحث عن تحقيقه أو في دفعه أو الدفاع عنه. كان عالماً خاصاً متكاملاً في وقت كثر فيه الصخب والضجيج، وكثر فيه محبو الظهور والتظاهر والادعاء والدعاية.

ربما كنا نحن طلاب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت في النصف الأول من عقد التسعينيات محظوظين، لأننا تعلمنا على يد أحمد حرب، ودائماً ما أدّعي أنني محظوظ فعلاً أنه علمني وأتفاخر بذلك. في الحقيقة كان قسم الإنجليزي في «بيرزيت» يزدهر بكوكبة من أساتذة اللغة والأدب الكبار الذين عز مثلهم، حيث لم يكونوا فقط معلمي لغة أو أدب أو شارحين للشعر أو مفسرين للرواية أو موضحين لعلم التراكيب، بل كانوا مثقفين جادين وحقيقيين. تشمل هذه الكوكبة أحمد حرب الذي كان وقت التحقت بالقسم في العام 1991 رئيساً له، إلهام أبو غزالة ووفاء درويش وباسم رعد وفهمي العابودي ودولي كعيبني، وربما خانتني الذاكرة فنسيت البعض، ولكن ما أقوله أن قسم أدب الإنجليزية في «بيرزيت» لم يكن مجرد قسم لتعليم لغة أجنبية، بل كان شعلة من النشاط، فأساتذته كانوا مثقفين حقيقيين ويتفاعلون مع المشهد الثقافي والأدبي في البلاد، وكانوا ينظمون اللقاءات الأدبية لمراجعة الكتب وتحليل الإصدارات وقراءة الظواهر والتحولات في عالم الفن والثقافة. أظن أنني محظوظ فعلاً بتلك الكوكبة التي كان لوجودها في ذلك الوقت الكثير من الأثر على تطور تجربتي الأدبية. هناك تعلمت الكثير عن الأدب ووظيفته وأجناسه وطريقة كتابته وطريقه فهمه وتحليله، وأفدت من فهمهم للنصوص وتفسيرها. كان أحمد حرب في طليعة تلك الكوكبة.

مازلت أتذكر تلك الجلسة التي عقدت لمناقشة رواية أحمد حرب «الجانب الآخر لأرض المعاد»في إحدى قاعات كلية الهندسة، أيامنا لم يكن ثمة مبنى مخصص لكلية الآداب، كانت الدكتورة وفاء درويش تلوم أحمد حرب على أنه «قتل» أمل بطلة الرواية في نهاية المطاف، كانت ترى بأن موتها لا حاجة له. طبعاً كانت وفاء تتحدث من وجهة نظر نسوية، وهي كانت تدرّسنا مؤلفات أليس ووكر(روائية أميركية سوداء) والأدب الأمريكي الأفريقي في ذلك الوقت، كانت تحب أن ترى أمل قادرة على المواجهة والصمود في وجه المجتمع، لا أن تنتحر وتضع حداً لنهايتها بعد خطيئتها مع البروفسور الأجنبي. لم يكن هذا نقاشاً حول موت شخصية أو تمجيدها بقدر ما كان وجهة نظر في الأدب والفن وبناء الشخصية. وأظنني حين قرأت الرواية أيقنت أن أمل يمكن لها أن تصمد وتواجه، ومع ذلك فإن خيار موتها هو خيار وطني لا أخلاقي من وجهة نظر أحمد حرب. وبشكل عام فإن روايات أحمد حرب أمسكت الموضوع الفلسطيني من زوايا مختلفة منذ نصه السردي الأول «حكاية عائد» ومن ثم ثلاثيته المكونة من «إسماعيل» (1987)، و»الجانب الآخر لأرض المعاد» (1994)، و»بقايا» (1997). الثلاثية حملت السؤال الفلسطيني ضمن سياق اجتماعي وثقافي معرفي. وأحمد حرب كأستاذ جامعي انشغل كثيراً بسؤال المثقف، فكانت شخصياته انعكاساً آخر لوجوده وحيزه الخاص كمثقف وأستاذ جامعي. وبعد ذلك في روايته «الصعود إلى المئذنة» الصادرة في العام 2008 و «مواقد الذاكرة» وهي آخر ما نشره وكانت في العام 2023 واصل احمد حرب بحثه في السؤال الفلسطيني والصراع الاجتماعي خلال مسيرة النضال الفلسطيني.

قرأت أول مرة لأحمد حرب حين كنت في سجن النقب «أنصار 3»، ووقتها عهد إلي الشهيد احمد أبو ابطيحان (استشهد عام 1994) وكان موجهاً عاماً والشهيد عبد الجواد زيادة (استشهد خلال حرب الإبادة) وكان مسؤولاً عن الثقافة والإعلام في القسم (قسم ب) الحفاظ على مجموعة من الكتب التي يجب قراءتها أولاً قبل أن يسمح لبقية المعتقلين بالاطلاع عليها، وكان الظن أن هذه الكتب تحتوي على بعض العبارات والمشاهد التي لا يجوز للأسير أن يقرأها. كانت مجموعة بسيطة من الكتب من بينها رواية «إسماعيل»» لأحمد حرب. ولقلة الكتب في ذلك الوقت فقد قرأتها مرات ومرات كما قرأت غيرها أيضاً مرات ومرات.

كان أحمد حرب بالنسبة لنا، نحن طلابه، نموذجاً للبروفسور الجاد الذي يهابه طلابه ويحترمونه ويحبون أن يتعلموا منه. أذكر كيف كنت أُصغي لكل كلمة له وهو يحلل روايات وليام فولكنر وجيمس جويس وفيرجينا وولف، وهؤلاء مرجعيات الرواية الحديثة وتيار الوعي في الأدب الإنجليزي، أو يحلل روايات ثوماس هاردي من القرن التاسع عشر وهنري جيمس والرواية النفسية و د.ه. لورنس وفق منطق فرويد. كان يبدو عالماً في الرواية يعرف عنها كل شيء، ويستطيع أن يضعها في السياق الأوسع لتطور السرد وبنية المعرفة. كانت هيئته وهو يدخن غليونه بطوله الفارع وحدة ملامحه تذكرني كثيراً بجيمس جويس، خاصة أنه كان مفتوناً برواية الأخير «صورة الفنان في شبابه» وكانت صورة جويس تقريباً تزين غلاف الرواية التي كان أحمد حرب يدرّسها لنا. لم أقل له أبداً أياً من هذه الهواجس ولا القصص إلا بعد أن التقيته بعد ذلك بسنوات من تخرجي من الجامعة في مطعم «الروزانة»، وكان يصرّ على أننا أصبحنا أصدقاء، وكنت أصر على أنه أستاذي ومعلمي الذي أفتخر به. بالطبع تواصلنا كثيراً، وحين قام بتقديم قراءة في روايتي «مشاة لا يعبرون الطريق» في متحف محمود درويش، قلت له وقتها: إن أخطأت فهذا منك، وإن أجدت فهذا منك أيضاً، وضحكنا.

*وزير الثقافة

الفلسطيني السابق