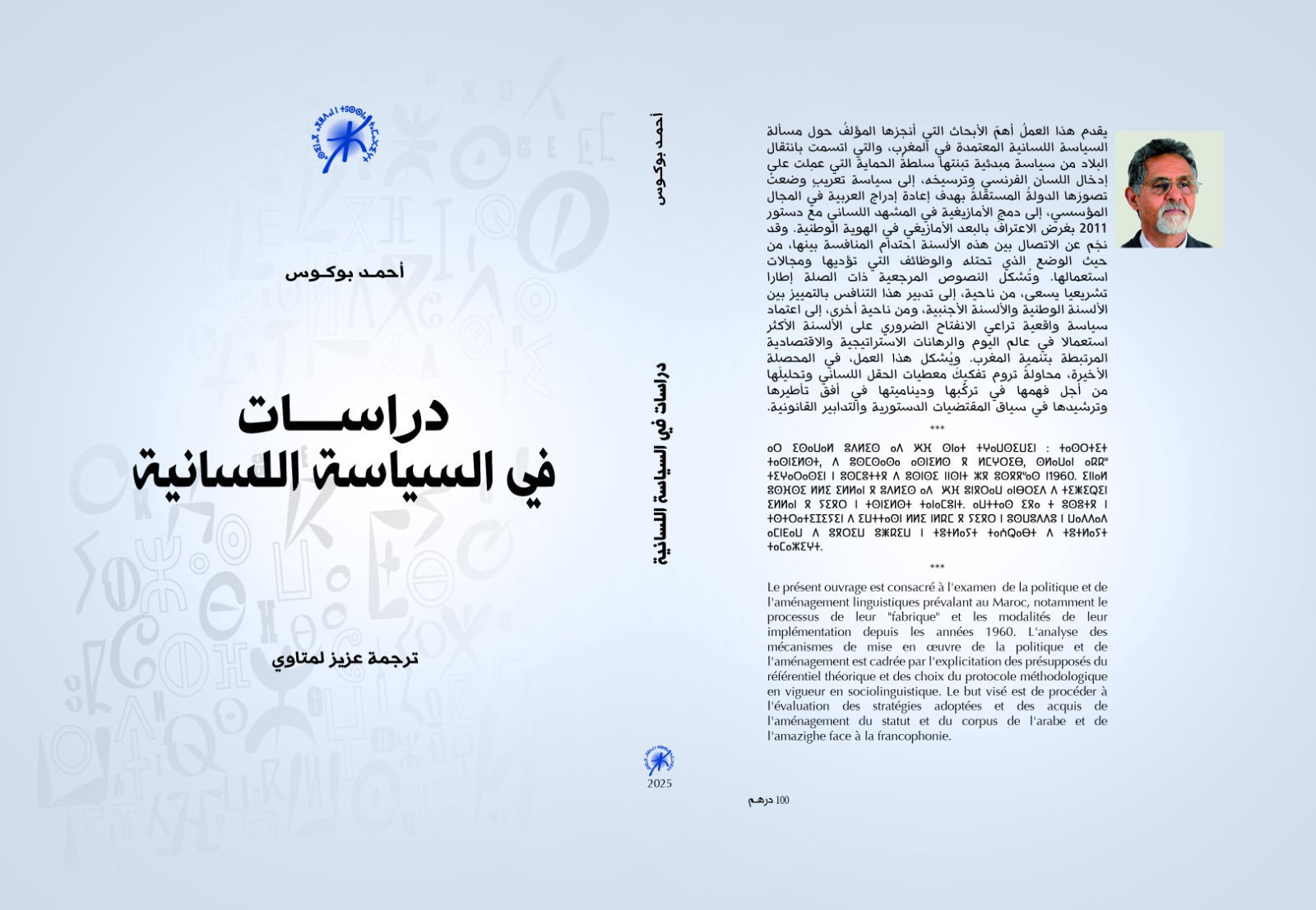

1- بين دفتي الكتاب

يتناول هذا الكتاب موضوع السياسة اللسانية. وحقيقةُ الأمر أن ليس ثمة سياسة لسانية واحدة، إذ يعكس هذا العنوان الجامع، الذي يرد بصيغة الإفراد، تعدُّدا كبيرا وتركُّبا في طرائق مطارحة المسألة اللسانية التي تقع في قلب السياسة اللسانية.وفي هذا الصدد يُعدِّد المؤلِّف، ويحدد، أربعة أنماط من السياسة اللسانية تستدعي كل واحدة منها، لأجل أن تكون فعالة وعقلانية، خيارات على المستوى الدستوري (المتصل بضبط وضْعِ الألسنة ووظائفِها)، والمؤسَّسي (الذي يهم تحديد أطر التدابير الواجب اتخاذها)، والإجرائي (المتعلق بتنفيذ القرارات والآليات المرجعية). وتتمثل هذه الأنماط في: سياسة التعددية اللسانية، وسياسة الأحادية اللسانية، وسياسة الاستيعاب اللساني، وسياسة الحفاظ على الألسنة.

وقد اتسم النقاش الدائر حول المسألة اللسانية بالمغرب، منذ الاستقلال إلى الآن، بتجاذب أربعة أقطاب كبرى يتبنى كل واحد منها خطابا متميزا قد تتداخل ضمنه أحيانا سمات القطب أو الأقطاب الأخرى، إذ لا وجود لقطائع مطلقة بين هذا القطب أو ذاك، غير أننا نفصل بينها بحسب العنصر أو العناصر المهيمنة، وهذه الأقطاب هي:

قطب الخطاب الرسمي الذي يهتم بتدبير التنوع اللساني وعقلنته وتحديدِ وظائف الألسنة المتواجدة ومنوعاتها المختلفة، واعتماد سياسة لسانية عبر سن قوانين ووضع مقتضيات وتدابير ذات صبغة إجرائية.»طالما أن الألسنة هي التي تكون، في نهاية المطاف، في خدمة الإنسان وليس العكس».

2-قطب الخطاب العلمي الذي يتصل بالصياغات النظرية ذات الصلة، ويعتمد مرتكَزا له الأطرَ الفكرية المختلفة قصد التحليل والتفكيك والتركيب، وقد يُعتمد هذا الأخير من قبل بعض السياسات التي تؤمن بدو ر البحث العلمي وجدواه في اتخاذ القرار بخصوص تدبير الحقل اللساني الوطني.

3-قطب الخطاب الحقوقي الهادف إلى صون التنوع اللساني والحقوق ذات الصلة بتوسله بالمرجعية الحقوقية والمواثيق الدولية والحق الإنساني العام.

4-قطب الخطاب الإيديولوجي الذي يعتمد فيه التدافعُ بين مختلف الأطراف الفاعلة على إثبات صحة الذات ونقائها أمام خطأ الآخر وإثمه باعتماد مسوغات خارج علمية.

وتحضر هذه الأقطاب الأربعة في هذا المؤلَّف بالتصريح تارة وبالتلميح تارة أخرى، بالوصف تارة وبالتحليل تارة أخرى، وباعتماد آليات الهدم والتفكيك في مقابل آليات البناء والتأسيس…هدمِ بعض البديهيات التي قد تكون مضلِّلة في بعض الأحيان، وبعض القوالب والأنماط الفكرية الجاهزة قصد اقتراح بدائل تؤسس الحوار العلمي الهادئ والرصين الذي يفضي إلى البناء والانفتاح على المختلِف، وعلى التأسيس الفاعل والفعَّال، وتجاوز أعطاب الإيديولوجيا والسياسة والتاريخ الذي يُحمِّله المنتصر في كثير من الأحيان بما لا طاقة له به.

ويسمح استدعاء اللسانيات الاجتماعية والأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع النقدي بإضاءة أبعاد المسألة اللسانية والقضايا التي تثيرها وتوضيح بعض المصطلحات التي تسود النقاش المجتمعي العام، لكن بمفاهيم معكوسةٍ أحيانا، ومحملةٍ أحيانا أخرى بالإيديولوجيا وبالسائد الذي تحوَّل لدى البعض إلى قوانين كلية وشاملة، من مثل:مفهومِ وزن اللسان واستعماله (ما الذي يجعل لسانا معينا يحتل وضعا متميزا بالمقارنة مع الألسنة الأخرى)، ومفهومِ سلطة اللسان الرمزية والمادية . (إننا لا نُفضل لساناً على الآخر بناء على مكوناته البنيوية، وإنما على وضعه في سلم الألسنة المتواجدة معه بحسب ما يمنحه لمستعمليه من مكاسب مادية ورمزية)، ومفهومي الهوية الثقافية والهوية اللسانية(أية علاقة؟ علاقة استلاب الذات بالآخر وانسلاخها عن جذورها، أو علاقة انفصام تعيشه الذات إزاء تعبيراتها الثقافية(ومن بينها اللسانية) بين القبول والرفض والتماهي، أو علاقة اندماج الذات وتكاملها وانسجامها مع منطوقها ومع مختلف تجلياتها)، ومفاهيم الهيمنة والمساواة والأخلاقيات( ما دور السياسة اللسانية في تحديد هذه المستويات الثلاثة بتقنين طبيعة العلاقة بين الألسنة ضدالهيمنة، وتحقيق المساواة بينها، واعتماد أخلاقياتِ «الاعتراف بالحقوق اللسانية التي تخص الأفراد والمجموعات اللسانية واحترامِها، وضمانِ الولوج العادل إلى التعليم والخِدمات العامة ووسائل الإعلام وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية بالألسنة المتواجدة في مجتمع معين»)، إلى غير ذلك من المفاهيم المختلفة التي تتأرجح بين النظر العلمي الرصين المبني على التحليل وعلى الجوهري، وبين التمثل المبني على الجاهز والعرضي.

ولا يكتفي المؤلف باستدعاء المرجعيات النظرية والخلفيات الفكرية والنماذج التحليلية جاهزة، وإنما يعمد إلى تفكيكها وتبيان أوجه قوتها وضعفها واعتمادها في بناء مرجعيات تمتح من المتعدد وتؤلف بين المختلِف، واتخاذها مرتكزَ تأسيس خلفيات فكرية مركَّبة، ومنطلق صياغة نماذجِ تحليلٍ محيَّنة تتجاوز أعطاب النقل البسيط والتوظيف المتسرع. إنه هدم وبناء في اتجاهين: نظري وإجرائي. ويتجلى ذلك في مجمل الكتاب، حيث لا يكتفي المؤلف بخلفية نظرية أو منهجية واحدة، أو بنموذج تحليلي واحد جاهز، أو بإطار معرفي واحد. ونذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر:

أولا. اعتماده في تحليل الوضعية اللسانية-الاجتماعية المغربية إطارين مفهوميَّين، وهما: «إطار نمط الإنتاج ضمن النظرية الماركسية عند گودوليي(1974)» الذي «يفسر حالةَ المجتمع في لحظةٍ معينة من تاريخِه باعتبارها محصلةَ مجموعةٍ من العناصر التي تتألف من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وهو الإطار الذي لم يكتف به المؤلف، بل عمل على توسيعه ليشمل الإنتاج اللساني بتحليله»بُعْدَ التقليدِ الشفهيِ اللسانيَّ-الاجتماعي باعتباره انعكاسا لنمط الإنتاج السائد في المجتمع المغربي»، والإطار الثاني هو إطار الإنتاج الرمزي ضمن علم الاجتماع النقدي لدى بورديوه(1982). والذي» يمُد اللسانيات الاجتماعية، على وجه الخصوص، بمفهومٍ-مفتاحٍ، ألا وهو مفهوم السوق اللسانية الذي يتيح تحليل اقتصاد التبادلات اللسانية، أي القوانين التي تحكم علاقات إنتاج السلع الثقافية واللسانية. وتُحدد هذه العلاقات، على سبيل المثال، قيمة المنوَّعات اللسانية المستعمَلة في جماعة معينة (ألسنة، لهجات مجالية، لهجات جماعات، لهجات فردية، لهجات محلية، وغيرها)، بحيث تمثل كل واحدة من هذه المنوَّعات رأسَ مالٍ رمزي يُضاف إلى رأسِ المال المادي لتمكين حاملِه من تبوأ مكانة اجتماعية معينة».

ثانيا: عدم اقتصاره في تحليل الملمح اللساني-الاجتماعي المغربي على نموذج واحد، وإنما على التوليف بين ثلاثة نماذج،وهي: نموذج كل من فيشمان (1965) وستيورت(1970)وفيرگسون (1966).

ثالثا: في المدخلين النظري والمنهجي، حيث يعمل من جهة على تفكيك اللسانيات البنيوية واللسانيات الاجتماعية، مبينا جدوى اعتماد هذه الأخيرة بعد تطعيمها بنماذج أخرى في تحليل الحقل اللساني-الاجتماعي المغربي. ويعتمد من جهة أخرى البحث الميداني بمختلف جوانبه آليةَ تحليلِ الوضعيات اللسانية المختلفة وصياغة القوانين وإعادة النظر في السائد من الأفكار بهذا الخصوص.

ورغبة منه في الانفتاح على مختلف التجارب ذات الصلة، يعتمد المؤلف على قاعدة تمثيلية واسعة لتجلياتِ سياساتٍ لسانية من مختلف البلدان، وذلك بعرضها وتحليلها وبيان مكامن القوة والضعف فيها وحدود الاستفادة منها في صياغة سياسة لسانية عادلة ومنصفة ومندمجة تحترم الاختلاف وتصون التنوع. ومن بين هذه التجارب: تجربتي سويسرا وبلجيكا وكندا (التعددية اللسانية، حيث يُعترَف»بِعدة ألسنة على أنها ألسنة رسمية مستعمَلة في مجالات الحياة العامة والتربوية والإدارية».)، وتجربتي فرنسا واليابان (الأحادية اللسانية، و»يُعترَف في هذا النمط بلسان واحد فقط، ويجري تعزيزه بوصفه لسانا رسميا. وتهدفُ هذه السياسة، في الغالب، إلى تقوية الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة على حساب التنوع اللساني والثقافي».)، وتجربتي ألمانيا وفرنسا (سياسة الاستيعاب اللساني، و»تُعرَّف[…] بأنها مجموعةٌ من التدابير التي تتخذها حكومةٌ أو سلطة معينة وتقوم بها لتعزيز استعمال لسان مهيمِن، مع تقليص استعمالِ ألسنةِ الأقليات والحدِّ من تأثيرها»، وكندا والدول الإسكندناڨية وغيرها (سياسة الحفاظ على الألسنة، وتعتبر «استراتيجية تضعها الحكومات والمنظمات الدولية، وبخاصة منظمة اليونسكو، والمجموعات المحلية لحماية الألسنة المهدَّدة بخطر الاندثار وتأهيلِها. وتَعترف هذه السياسات بأهمية التنوع اللساني، وتسعى إلى الحفاظ على ألسنة الأقليات لأسباب ثقافية واجتماعية وتراثية.»)

ونخلص في النهاية إلى أن نقاش المسألة اللسانية، كما يبدو من خلال هذا المؤلَّف ومن خلال النقاش المجتمعي العام، هو نقاش مركَّب يستدعي من جميع الأطراف التحلي بالرزانة الفكرية والرصانة العلمية من أجل تقديم أجوبة أو مشاريع أجوبة عن أسئلة عديدة يلخصها السؤال الذي ختم به المؤلف دراساته هذه، ألا وهو: «كيف ندرج مشروع «مغرب اللغات والثقافات» ضمن رؤية ديمقراطية مستديمة تؤكد مصداقية «النموذج المغربي» من حيث تدبير التنوع اللساني والثقافي؟»

II- عن الترجمة

ترجمة نصوص أحمد بوكوس ليست بالأمر الهين واليسير، إذ هي نصوص عصية تحتاج إلى الكثير من الجهد والأناة، بالنظر إلى تركبها ونهلها من مرجعيات فكرية متعددة ومطارحتها العديد من الإشكالات المتداخلة.

وقد ساعدنا على تدليل الصعوبات التي واجهتنا في نقل هذا المؤلَّف إلى اللسان العربي العودة إلى القواميس المتخصصة، والمؤلفات ذات الصلة، بالإضافة إلى الجلسات العلمية التي جمعتنا بالمؤلف، والتي كان بعضها يستمر لساعات، حيث كانت فرصة للنقاش العلمي المثمر والاستفادة من تجربة المؤلف في مجال البحث العلمي والتأليف والتأطير استمرت لعقود من الزمن.

وتتجلى هذه الصعوبات في اللغة التي تلين أحيانا إلى حد الاقتراب من التعبير الشعري المحمل بالإيحاءات التصويرية، وتحتد أحيانا أخرى أثناء المرافعات ذات الطابع الحقوقي، وتغرق في ثنايا الصياغات النظرية المحملة بالتصورات والمصطلحات العلمية المتخصصة التي تنتمي إلى حقول معرفية متباينة، مما يستدعي التحلي بالجرأة في صياغة مقابلات لها، وحل المشكلات التي تتصل بها. ويُضاف إلى ذلك الجملة الطويلة المركَّبة على مستوى المبنى والمعنى، مما يتطلب تفكيكها وإعادة بنائها حتى يتسنى للذات المترجمة القبض على المعنى الكامن، والانتقال به إلى الضفة الأخرى دون حوادث سير قد تكون مميتة على طريق الترجمة المليء بالمطبات، رغبة منها في أن تكون ترجمةُ هذا المؤلَّف إضافة نوعية في مجالها تثير نقاشا وتفتح مسارات بحث.

هذه اختياراتي في اللغة، وفي النَّفس،وفي الجملة، وفي المصطلح، والتي قد أكون مصيبا في بعضها ومخطئا في بعضها الآخر، لكنها تُفضي،في الحالتين معا، إلى ترجمة أعتقد بأنها صالحة هنا والآن في هذا السياق الذاتي والموضوعي. لكنها قد تشيخ في زمن آخر بحسب تعبير بيرمان الذي يرى بأن الترجمات تشيخ بخلاف النصوص الأصلية، فتدفعنا إلى إعادة ترجمتها ولمَ كتابتها بألسنة أخرى. وقد لا تشيخ، وهو ما أتمناه بخلاف ما يذهب إليه بيرمان، ويطول عمرها مثل العديد من الترجمات التي أصبحت وسما للآثار بدل مؤلفيها.ثمة إذن في النظر، وفي إعادة النظر، في الترجمة وفي إعادة الترجمة،سعيُ الذات وتوقُها الدائم إلى بلوغ النقاء والأمانة والتحرر من كل الآثام، وهي مفاهيم في حاجة إلى الكثير من الدقة والتمحيص.

III- كلمة أخيرة

ثمة نقاش داخل المجتمع بخصوص المسألة اللسانية، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي العام بين مختلف الفاعلين. نقاش عالِمٌ أكاديمي هادئ يُطارح الحجة بالحجة، يقف عند التاريخ. ونقاش آخر متشنج وإقصائي، غير أنني أعتقد أن السعي، في إطار هذا النقاش، لا ينبغي أن يروم الانتصار لهذه الأطروحة أو تلك، بقدر ما الانتصار للعلم والتاريخ والحق الإنساني العام.