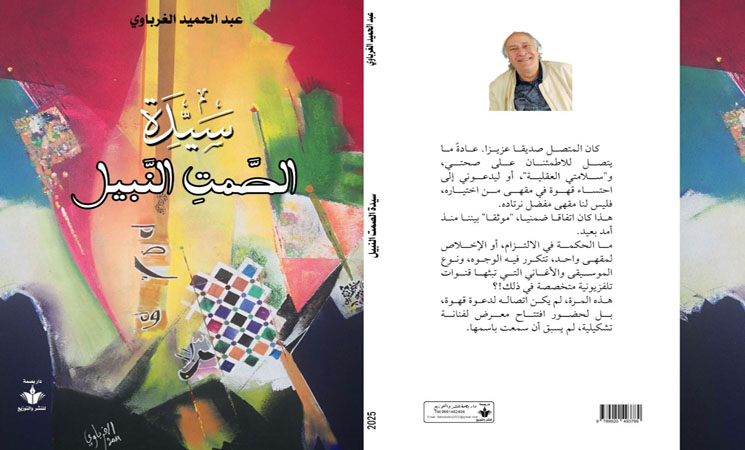

يشكل المنجز السردي المتعالق الأجناس «سيدة الصمت النبيل» لعبد الحميد الغرباوي الأديب، القاص والفنان التشكيلي، نصًا استثنائيًا في المشهد الأدبي «العربي المعاصر، حيث يزاوج بين بنية السرد الرمزي والتأمل الصوفي والفلسفة الشرقية في معالجة تيمية مركبة رغم ما تعلن عنه ببساطة التجلي … «الصمت» مقاربة سردية… جمالية تفكك بنية الصمت بلغة اللذة بالمفهوم البارتي، حيث يتحول الإبداع إلى رؤية فلسفية تأملية.

تقوم هذه الدراسة بتحليل النص وفق رؤية سيميائي-أسلوبية، بهدف استكشاف كيفية تحوّل الصمت من مجرد دال سلبي (غياب الصوت) إلى نظام دلالي فاعل يؤسس كونًا لغويًا مكتمل المعالم.

البنية السيميائية للصمت

: من الغياب إلى الحضور

في هذا المنجز السردي»، لا يُقدم الصمت كغياب للكلام فحسب، بل ككائن دلالي حيّ، له أنواع، وأوصياء (رهبان)، ومقامات (معابد)، وتجليات مادية (الشمعة، المرآة، اللوح، الحجر…).

كل نوع من الصمت يشتغل كـعلامة سيميائية مستقلة تحمل مدلولاً متغيراً حسب السياق:

صمت الشمعة ← التحول / التلاشي / الطهارة

صمت الرنين ← الأثر / الذاكرة الصوتية / الامتداد غير المنطوق

صمت الخواء ← اللاوجود / الإمكان المطلق / الشرط الميتافيزيقي للكينونة؛

بالتالي، يصبح الصمت شبكة دوال تأويلية، لا يمكن فهمها خارج السياق الطقوسي الذي يبنيه الكاتب.

الوظيفة الأسلوبية:

الصمت كشكل بلاغي

أ- الإيقاع الداخلي

يستخدم القاص الغرباوي تكرارًا أسلوبيًا متعمدًا لتوليد ما يشبه الترنيمات الهادئة: «لم يكن هناك صوت… لم يكن هناك صدى… فقط، صمت.» (ص 16) هذه الجمل القصيرة المتقطعة تمارس وظيفة إيقاعية تأملية تعكس النفس الطويل للممارسة الصوفية، حيث تتكرر المفردات المركزية (الصمت، السكون، التلاشي، الخفاء…) بشكل طقوسي.

ب. الانزياح الدلالي

تعتمد اللغة على استعارات بصرية وصوتية، لا تكشف عن معناها إلا عبر التأمل:

«الصمت الذي يخلفه الصوت»

«الصمت الذي تراه لا الذي تسمعه»

«الشمعة تتحدث بصمتها»

«المرآة لا تنقل الصوت، بل تعكس الحقيقة»

هنا، تتحوّل اللغة إلى وسيط للتجريد الرمزي، لا للتمثيل المباشر.

هندسة التناص الرمزي:

الصمت كقناة لوعي كوني

ينسج الكاتب تناصًا صوفيًا – بوذيًا – قرآنيًا مع عدد من النصوص والثقافات، يتجلى في:

استحضار الرهبنة التبتية كبنية ميتافيزيقية للصمت.

إدماج مقاطع من التراث القرآني، مثل قول يوسف: «رأيت أحد عشر كوكبًا…» (ص 17)

ليربط صمت «الأحد عشر» برؤيا النبوة والخلق الأول.

استلهام المانترا الهندوسية – البوذية في وصف صمت الرنين.

كل هذه العناصر تنسج شبكة سيميائية كونية تجعل من الصمت تجربة كونية لا محلية.

تشاكل العلامة والصورة:

بنية المرآة والتجلي

يعتمد النص على بنية التماثل العميق بين:

الصورة في المرآة ← انعكاس الذات

الصوت في الرنين ← صدى الوجود

الظل في الشمعة ← أثر الحضور: «في صمت المرايا لا ترى وجهك فقط، بل ترى ارتجافات الروح» (ص 44)

تمثل هذه العلامات مرايا معرفية يعيد القارئ عبرها النظر إلى ذاته، حيث يتحوّل الصمت من تجربة سلبية إلى أداة معرفية كاشفة.

الترتيب السردي كإيقاع دلالي

يتوزع النص على وحدات تأملية مستقلة (كل واحدة تحمل عنوان نوع من الصمت)، لكنها مترابطة بنيويًا من حيث التسلسل من: الصمت اليومي ← الصمت التأملي ← الصمت الوجودي ← الصمت الكوني ← صمت العدم

إنه تسلسل من الخارج إلى الداخل، ومن الظاهر إلى المطلق، يمثل بنية فلسفية عميقة.

الصمت كأداة تواصل:

البعد التداولي

يفكك النص نموذج التواصل التقليدي (مرسل/رسالة/متلق)، ويستبدله بـ:

مرسل صامت

رسالة لا تُقال

متلقٍ يتلقى بالتأمل «الصمت هو اللغة التي تسبق الكلمات وتتجاوزها» (ص 32)

إنه نص يخاطب القارئ كـ»متأمل»، لا كـ»متلقٍ لمعلومة»، مما يجعل التواصل تأمليًا-وجدانيًا، لا تداوليًا.

سيميائية الشخصيات:

الرهبان كدوال كونية

كل راهب في النص يمثّل حالة شعورية/وجودية/رمزية، وليس شخصية درامية تقليدية:

الراهب: الدال الرمزي

تشانغ: صمت الخلق / الأحد عشر

بيمبا: صمت التحول / الشمعة

نوربو: صمت التردد / القرار

دوا: صمت التسامي / اللاوجود

جيغمي: صمت الشفاء الروحي

شيراب: صمت الخواء / العدم

هؤلاء الرهبان ليسوا «شخصيات»، بل كائنات علامية، وظيفتهم توليد الدلالة لا إنتاج الحبكة.

جدل التلقي:

القارئ كمنتج للمعنى

وفقًا للمنهج السيميائي، فإن المعنى لا يسكن النص بل يُنتج من خلال القارئ.

هذا العمل لا يعطي «إجابات»، بل يمارس وظيفة استفزازية للقارئ، فيدفعه إلى:

– إعادة تعريف اللغة.

– تأمل العلامات.

– مراجعة الذات «عندما تفهم الصمت، لن تعود بحاجة لتسمع شيئًا» (ص 46).

الخاتمة للبدء…

يشكّل كتاب «سيدة الصمت النبيل» تجربة جمالية وفكرية مركبة، يتقاطع فيها السرد الرمزي مع التصوف الحداثي، والممارسة الأسلوبية مع البنية السيميائية.

النص لا يروي حكاية، بل يؤسس طقسًا معرفيًا يتطلب قارئًا مشاركًا، يتحرك بين العلامات ويعيد بناء المعنى.

بهذا المعنى، يرتقي النص إلى مصاف الكتابة الباطنية التي لا تُقرأ بالعين وحدها، بل بالصمت نفسه.

المراجع:

عبد الحميد الغرباوي، سيدة الصمت النبيل، دار بصمة، 2025.

Barthes, Roland. Elements of Semiology. Hill and Wang, 1968.

Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 1976.

Genette, Gérard. Figures of Literary Discourse. 1982.

Kristeva, Julia. La révolution du langage poétique, 1974.

*روائي ،شاعر وإعلامي