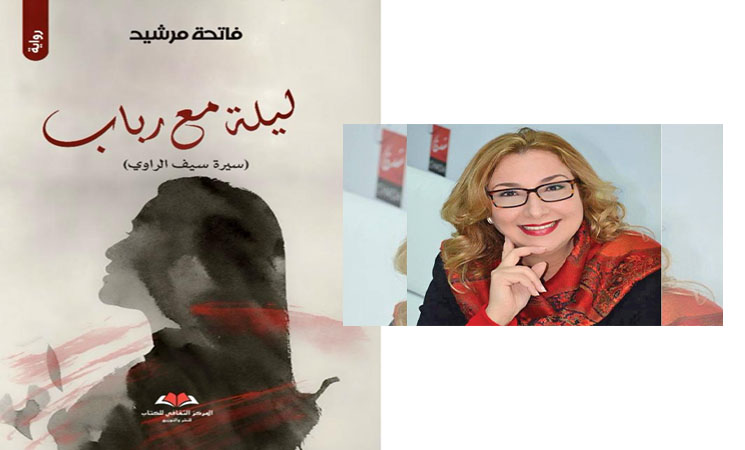

علاقتي بسرد فاتحة مرشيد ليست علاقة قارئ عابر بنص، بل هي صلة تتجدد مع كل عمل جديد تكتبه. فما أن فرغت من قراءة آخر إصداراتها حتى وجدتني في حاجة إلى محاورتها، وكأن الكتابة عندها لا تقرأ فقط، بل تعاش وتناقش نظرا لما تحمله من تحريض على السؤال.

تندرج رواية «ليلة مع رباب» للكاتبة فاتحة ضمن النمط السردي الذي لا يكتفي بسرد الحكاية، بل يتجاوز ذلك إلى مساءلة أشكال الحكي وتقنياته. تنفتح الرواية على حكاية تبدو في ظاهرها شخصية، لكنها تُبنى من خلال تقاطعات سردية متشابكة تجعل من النص فضاءً للتفكيك وإعادة البناء، سواء على مستوى اللغة، أو الزمن، أو صوت السارد.

تحضر «ليلة مع رباب» كنص تعددي الصوت (بوليفوني)، إذ لا تنحصر السردية في صوت السارد فقط، بل تتداخل معه أصوات أخرى – أبرزها صوت « رباب» الذي لا يظهر فقط كموضوع للحكاية، بل كشريك في إنتاج معناها. هذه التقنية تُحرر الرواية من النمط التقليدي للسرد وتفتحها على تعدد زوايا الرؤية، مما يمنح القارئ مساحة أوسع للتأويل والمشاركة. فـ»رباب» ليست فقط شخصية، بل هي تجلٍّ لصوت الأنثى المهمّشة، والمشتتة بين ذاكرة شخصية وجماعية.

تمتاز الرواية ببنية زمنية غير خطية، حيث تتقاطع الحكايات وتتداخل الأزمنة. الانتقال بين الماضي والحاضر يتم بسلاسة عبر تداعيات الذاكرة أو محفزات شعورية. وهو تشظي زمني يعكس تفكك الذات الساردة ويترجم حالتها النفسية. ففي ليلة واحدة تُستعاد حيوات كاملة، ويتحول الزمن إلى فسيفساء سردية تكشف أعماق الذات والعالم، وتتحول اللغة إلى ملاذ، وإلى صدى داخلي يعكس هشاشة الذات، وسعيها لفهم ما لا يُفهم، بل تتجاوز ذلك إلى اللغة الشعرية والتوصيفية ذات الطابع الحميمي. الكاتبة توظف استعارات وانزياحات تُضفي على النص طابعًا شعريًا وتأمليًا، خاصة في وصف العلاقة مع رباب، أو استحضار لحظات الفقد، والانكسار، والحيرة.

إلى جانب ذلك، فإن توظيف ضمير المتكلم منح النص حميمية وصدقًا، كما أتاح للذات الكاتبة استكشاف أعماق الساردة دون وسائط، ليشعر القارئ أنه يعيش داخل التجربة لا خارجها.

والنص في عموميته نسج كي يلامس قضايا كبرى كالهجرة، القمع، الجسد، الحب، والانتماء. فرباب ليست فقط صديقة أو امرأة، بل تصبح رمزًا للمرأة في زمن مأزوم، ومرآة تعكس المأساة الأنثوية في بعدها الوجودي والاجتماعي.

«ليلة مع رباب» ليست مجرد رواية عن علاقة أو ليلة استثنائية، بل هي نص متعدد الطبقات، يكشف كيف يمكن للأدب أن يُعيد تشكيل التجربة الإنسانية بلغة جمالية، وببنية سردية تخرج عن الخطية والجمود.

لقد نجحت فاتحة مرشيد في كتابة رواية تنبض بالحياة، وتحمل في طيّاتها صراع الذات والآخر، الصوت والصمت، الزمن والذاكرة المغربية الشعبية المتجذرة داخل الحياة الاجتماعية. لذلك لم يكن توظيف الأمثال الشعبية سوى توظيف لحمولة ثقافية يراد منها صناعة اقتصاد دلالي واجتماعية وثقافي عميق يتجاوز البساطة اللغوية.

ويمكن اعتبار هذا التوظيف السردي للأمثال الشعبية خيارًا أسلوبيًا ودلاليًا يتجاوز البعد اللغوي الخالص، ليشكّل أداة فنية تُسهم في تعميق البنية الواقعية للعمل. فالمثل الشعبي، بما يحمله من خصوصية مكانية وثقافية، يسمح للروائي بتكثيف الإحالة إلى الفضاء الاجتماعي والشخصي للشخصيات، ويمنح الحوار نبرة أكثر مصداقية، مما يضفي على النص طابعًا حيويًا ومألوفًا.

إن اعتماد المثل الشعبي، وفي اقتصاده اللغوي العامي، لا يُنظر إليه بوصفه انحرافًا عن «النموذج الفصيح»، بل كاختيار واعٍ يُعبّر عن انتماء سرديّ للواقع الشعبي والمعيش، ويكسر أحيانًا المسافة التقليدية بين النص والقارئ. وهذا ما يجعل منه، حين يوظَّف بمهارة، وسيلة لخلق التوتر بين مستويين لغويين: الفصيح بوصفه حاملًا للسرد، والعامية بوصفها حاملةً للصوت الفردي أو الجمعي، أو للانفعال الآني. لأن «اللغة هنا ليست فقط أداة تواصل، بل حاملة لهوية المتكلم، ومؤشر على طبقته الاجتماعية، موقعه الجندري، وانفعاله اللحظي.» وبهذا الاستخدام الواعي، يكون المثل الشعبي-العامي جزءًا من استراتيجية الكتابة، تُسائل النسق اللغوي، وتُعيد الاعتبار للهامشيّ والمُقصى.

من هذه الخلفية كان هذا الحوار محاولة للاقتراب من أهم القضايا التي عالجها النص.

p المتتبع لمسارك الإبداعي يلاحظ أن نص «ليلة مع رباب/ سيرة سيف الراوي» يشكل انزياحا سرديا وأسلوبيا عن النمط الذي ميز باقي أعمالك السابقة، فما هي الخلفية الإبداعية التي كانت وراء ذلك؟

n رواية «ليلة مع رباب/سيرة سيف الراوي» مغامرة مغايرة حقا، وقد شكلت بالنسبة لي تحديا كبيرا، لسبب رئيسي هو أنني اعتدت في رواياتي السابقة أن أجعل القارئ يتعاطف مع الشخصية الرئيسية، مهما بلغت درجة اختلافه معها إيديولوجيا، مثل فكرة الموت الرحيم في «الحق في الرحيل «، أو التحول الجنسي في «انعتاق الرغبة»، أو شخصية الجيغولو في «مخالب المتعة».. وغيرها.ذلك لأنني أتناول الشخصية من جانبها الإنساني والمضيء، وهو ما يوقظ إنسانية القارئ ويستدرّ تعاطفه.

لكن في «ليلة مع رباب» يختلف الأمر، لأن شخصية «سيف الراوي»، وهي صوت السرد في الرواية، لا تبحث عن تعاطف، ولا عن اعتراف، ولا حتى عن حب من أحد. إنها شخصية غير مجاملة، مستفزّة، ساخرة، وقد تكون صادمة أحيانا.

سيف الراوي يعبّر بصدق عن الجانب المظلم في الإنسان، ذاك الذي يخفيه البعض ويرفضه البعض الآخر. لكنه هو يعرّيه ولا يتبرأ منه، لأن ما يهمه هو قول الحقيقة و»لا يقول الحقيقة إلا المغادرون».لذلك قد تستفزّ الرواية القارئ.. بقدر ما تجبره على الصدق مع ذاته، وعلى التساؤل حول الأقنعة التي نرتديها بين الحين والآخر، عن تناقضاتنا، وعن ظلالنا كبشر.

p ككل شخصية روائية، دائما هناك محاولات لاكتشاف مشاعر ومناطق مظلمة وخفية، وهذا ما نستشفه من لعبة الأقنعة والمرايا للشخصيات. فهل يعني هذا أن اهتمامك بالتحليل النفسي لشخصياتك أمر يحضر بوعي وبخلفية تسعى إلى تفكيك بعض مناطق الغموض في الذات الإنسانية؟

n يتحدث كارل غوستاف يونغ عما يسميه «برسونا (Persona) ليشير إلى «القناع» الاجتماعي الذي يرتديه الفرد في تفاعلاته مع الآخرين. إنها تلك الصورة التي يقدمها الشخص عن نفسه للمجتمع والتي تتكون أساسا من القيم والسلوكيات التي يتوقعها المجتمع منه.

في التحليل النفسي، من الضروري تفكيك «البرسونا» للوصول إلى «الذات» (Self) أو الجوهر الحقيقي للفرد، وهو هدف أساسي لما يسميه يونغ بـ عملية التفرد (Individuation).

في «ليلة مع رباب» حضر التحليل النفسي عن وعي، لأن سيف الراوي لا يكتفي بسرد الحكاية، بل يعري ذاته تدريجيا من القناع الذي لازمه طوال حياته. لقد شكلت «البرسونا» عنده درعا اجتماعيا ارتداه في مواجهة العالم، قناع المحامي البارع، العاشق، والرجل المتماسك، لكنها كانت أيضا قيدا يخنق هشاشته واحتياجاته العميقة. غير أن تجربة السجن، بما تحمله من عزلة وجودية، دفعت به إلى رؤية ظله، ذلك الجزء المكبوت والمنسي من نفسه، بما يحمله من خوف، رغبة، ضعف، وحتى عنف صامت.

في العزلة القسرية، تهاوت «البرسونا»، وبدأت عملية «التفرد»، كرحلة مؤلمة لكنها ضرورية للعبور نحو الذات الحقيقية. سيف وهو يروي سيرته الذاتية، لم يكتف بالحكي، بل صار المحلل الذي يسقط الأقنعة لا عن نفسه فحسب، بل عن شخصياته أيضا. لقد غاص في ظلالهم، كشف تناقضاتهم، ورسم لنا وجوها لم تصنع من نور خالص ولا من ظلمة مطلقة، بل من بشر مثلنا، يلبسون أقنعتهم كي ينجوا، ثم ينزعونها ليبدؤوا طريقهم نحو النجاة الأعمق: نجاة الذات من زيفها. فكما يشير يونغ، لا يحدث التغيير إلا حين يصطدم الإنسان بحدوده، حين يرى نفسه بلا رتوش. هكذا، تتحول الرواية إلى فضاء للتعري النفسي، حيث الخلاص في المعرفة المؤلمة للذات، وفي قبولها كما هي: ناقصة، متناقضة، لكنها حقيقية.

p يبدأ النص بعبارة: «لا أجد منفعة في تذكر الماضي، لأنني كلما فعلت بدا لي كحياة شخص آخر غيري..»هنا تطرح قضية غاية في الأهمية، نقصد «الذاكرة» باعتبارها خزان تجربة وحياة عيشت. فماذا تعني الذاكرة؟ وإلى أي حد استطاع سيف الراوي أن يتخلص من ماضيه؟ وما هي التقاطعات التي تجمع بين سيف وعبد الحفيظ، سواء في «فعل» التذكر أو الذاكرة بما اختزنته من تجارب أعيد سردها؟

n الذاكرة البشرية ليست مجرد أداة لتخزين المعلومات بدقة، بل هي تعيد بناء التجارب، انطلاقا من المعارف السابقة والعواطف والتصورات الذاتية. وهذا ما يجعلها عرضة للتحريف، سواء بوعي أو بدونه. بل قد تنتج أحيانا ذكريات لأحداث لم تحدث أصلا، وهو ما يعرف بـ»الذكريات الكاذبة» أو «الزائفة».وقد أثبتت تجارب عدة، كأبحاث إليزابيث لوفتوس في علم النفس المعرفي، أن الذكريات يمكن التلاعب بها عبر الإيحاء، وأنها قابلة لإعادة التشكل لتتناسب مع السردية الجديدة أو الحاجة النفسية. فالتخيل المتكرر لتجربة ما يمكن أن يتحول إلى ذكرى تبدو للفرد حقيقية تماما.

ولهذا، فإن الأشخاص الذين يكتبون أو يحلمون كثيرا قد يجدون أنفسهم يخلطون بين الواقع والخيال، إلى حد تصبح فيه الصور الذهنية قوية بما يكفي لتضاهي الحقيقة.وسيف الراوي كان ذا خيال واسع منذ طفولته، كما يتجلى في حديثه عن علاقته بمعلمته سعاد التي أحبها، ولاحقا عن رباب، حيث قال: «لا شيء ينشط خيالي أكثر من رباب.»

ولهذا، فمن الجائز جدا أن تكون تلك «الليلة مع رباب» من صنع خياله. من يدري؟ ربما، بعد أن عاد كلٌّ منهما إلى غرفته بعد العشاء في باريس، تخيل هو سيناريو قدومها إلى غرفته، وما تبع ذلك…

ما أردت الإشارة إليه من خلال الرواية هو أننا لا نستطيع الوثوق بالذاكرة بشكل مطلق – حتى وإن مُنحنا ذاكرة قوية كما هو حال سيف – وأن كتابة السيرة الذاتية لا يمكن أن تخلو من الخيال، عن وعي أو غير وعي، باعتبارها عملا أدبيا.

وفي المحصلة، ما الذي يهم القارئ؟ ما دامت الرواية تمنحه حرية التأويل.من أراد أن يؤمن بأن تلك الليلة كانت حقيقية سيفعل، ومن أراد لها أن تكون محض خيال سيفعل أيضا..

لأن كل قارئ، في نهاية المطاف، يقرأ الرواية التي يريد قراءتها، لا تلك التي نكتبها.

p نعلم أن السيرة الذاتية هي إعادة كتابة حياة عبر «الذاكرة»، فما هي علاقة سيف الراوي بسيرته، خصوصا أن العمل كله منشغل بتأمل ماض ينخرط في البحث عن الذات عبر الكتابة؟ هل نحن أمام ذاكرة تخيلية لشخصية «أحتاج إلى حكاية لأعيش»، ولم تجد غير حكايتها الخاصة؟ وهل السيرة هي آخر الحكايات التي يلجأ إليها المبدع حين يقتنع، كما قال كيركيغور، بأن الحياة لا تفهم إلا بعد عيشها كاملة؟

n إذا كانت الذاكرة عند سيف الراوي منفلتة، فإن كتابة السيرة الذاتية تصبح بدورها مستحيلة، أو على الأقل غير موثوقة.

سيف، الذي يشك في حقيقة ما عاشه تلك الليلة، يشك أيضا في قدرته على إنتاج سيرة ذاتية «حقيقية». فالسيرة الذاتية هنا ليست إعادة سرد محايد لمسار شخصي، بل هي توظيف ذاتي لذاكرة لا يمكن الوثوق بثباتها أو بموضوعيتها.

الرواية، بهذا المعنى، تتحول إلى استقصاء للذاكرة وتفكيك لفكرة «الموثوقية التاريخية». فالذكريات لا تستعاد كما هي، بل يعاد تشكيلها وفق النظرة التي يحملها الفرد في كل لحظة زمنية، بما فيها من وعي وتخييل وتأويل.

أجل، قد تكون السيرة آخر الحكايات التي يلجأ إليها المبدع حين يشعر أن تجربته الحياتية جديرة بأن تروى. لكنها ليست توثيقا، بل سؤالا مفتوحا.

كتابة السيرة الذاتية تتطلب إدراك هذه العلاقة الملتبسة بين الواقع والخيال، والقدرة على توظيفها بشكل يحترم جوهر الحقيقة الشخصية دون التقيد بتفاصيلها السطحية. فما يجعل السيرة الذاتية جذابة ليس فقط ما حدث بالفعل، بل كيف تم تأويل تلك الأحداث، ولماذا تركت أثرا عميقا في الكاتب.

p يطرح إشكال الذاكرة والسيرة، وخاصة الفقرات الأولى من النص، علاقة الذات الكاتبة بشخصياتها (وهو السؤال الذي يعتقد أنه قتل بحثا وإجابة)، فكيف تنظرين، اليوم، بعد تجربة إبداعية طويلة، إلى فعل الكتابة الإبداعية؟

n كطبيبة وكروائية أومن بأن الكتابة الإبداعية هي واحدة من أقوى الأدوات التي يمكن أن تساهم في ترميم الذات وبناء فهم أعمق للحياة. إنها ليست فقط أداة للتعبير، بل وسيلة للفهم.. للفهم العميق، لا للواقع فقط، بل للذات الكاتبة في صيرورتها وتحولاتها.

نحن لا نملك السيطرة على أحداث حياتنا، لكننا، من خلال الكتابة، نملك السيطرة على سردها.. نعيد صياغة هذه الأحداث ونضفي عليها معنى، فنحول الألم إلى إبداع، والجرح إلى مادة فنية تغذي نمونا الشخصي وتسهم في شفائنا العاطفي. إنها، بهذا المعنى، إعادة ترتيب للعواطف بلغة الفن.

أما عن علاقة الذات الكاتبة بشخصياتها، فإن الروائي، وهو يتأمل في دوافع شخصياته وسلوكها، يقترب من فهم النفس البشرية بعمق أكبر، بما في ذلك نفسه. فالكتابة تتيح له أن يرى ذاته من الخارج، كما يرى الآخر من الداخل، فيتكون نوع من الحوار الخفي بين الذات والآخر، وبين الخيال والواقع.

p يأتي العمل كثمرة تأمل من داخل السجن، فمصير السارد كان هو المرور بهذه التجربة. والواقع أن السجن هنا يحضر كفضاء يحرض على التذكر ومحاولات فهم الحياة كتجربة خاصة. فما رمزية السجن بالنسبة للسارد؟

n السارد دخل السجن وهو «عبد الحفيظ» وخرج منه وهو «سيف الراوي»، كما لو أنه ولد مجددا. هنا يصبح السجن فضاء تحويليا، كأنه رحم رمزي يعيد تشكيل الذات ويخرجها إلى وعي جديد.

بالنسبة إلى سيف الراوي، كما بالنسبة لكل من مارس الكتابة في السجن، كانت الكتابة نافذة مفتوحة على العالم، ليس الخارجي فحسب، بل الداخلي أيضا..كانت وسيلة لاستعادة الشعور بالإنسانية.

بفضل الكتابة، استطاع أن يتجاوز الألم، لا بإنكاره، بل بتحويله إلى مادة فنية تتيح له المصالحة مع ماضيه، وتفتح أمامه أفقا لمستقبل مختلف.

الكتابة الإبداعية، في السجن، تستحيل جسرا بين الألم والشفاء، بين الانكسار والنمو.. إنها فعل مقاومة، ورحلة نحو الحرية الداخلية، حيث تتحول الكلمات إلى قوى خفية تتحدى الجدران وتبقي الروح حية.ويزخر الأدب العربي والعالمي بأمثلة لإبداعات رائعة (من يوميات، رسائل، شعر، قصص وروايات) قفزت فوق جدران السجن لتدخل تاريخ الأدب من بابه الواسع.

p تحضر «أمي هشومة» كشخصية تختزل عمق المجتمع المغربي، وذلك باستعمالها للأمثال الشعبية، وقد نجحت في اختزال عدد من المواقف والصور، أي ثقافة هامشية بكاملها. فلماذا لجأت إلى هذا الخطاب؟

n توظيف الثقافة الشعبية لم يكن خيارا خارجيا فرض على النص، بل جاء من داخل شخصية «أمي هشومة» نفسها، فهي ابنة هذا العالم الشعبي، تنطق بلغته، وتفكر برموزه، وتحيا حكمته المتراكمة عبر الزمن.

لقد كانت الأمثال الشعبية بالنسبة لها، وللكثير من نساء جيلها، أداة للفهم والتعبير، وسلاحا لمواجهة تعقيدات الحياة.ولأنها كذلك، فقد منحت الرواية نكهتها الخاصة، وجعلت النص ينبض بحيوية الحياة اليومية، ويعكس مجتمعا بكامله من خلال لقطات عميقة، وإن بدت عفوية.

اللجوء إلى هذا الخطاب لم يكن فقط رغبة في الإيحاء بواقعية الشخصيات، بل أيضا وسيلة لخلق صلة حميمية بين القارئ والنص.

حين يعثر القارئ على تعبير شعبي يعرفه، يشعر بأن الرواية تخاطبه بلغته، من داخل عالمه، لا من برجٍ عال.وهذا ما يمنح الرواية بعدا إنسانيا وتواصليا، ويتيح في الآن نفسه مساءلة قضايا مجتمعية من خلال عدسة فنية مألوفة وغنية بالمعاني.

فالثقافة الشعبية، حين توظف بدقة، لا تكون مجرد زخرف لغوي، بل تصبح أداة تفكيك وتحليل، ومصدر بلاغة حية تغني النص وتقربه من نبض القارئ.

p يأتي النص/السرد استجابة لنداء عميق من الذات الساردة، ويستوقفنا بإشكالية عميقة «إنها الشيخوخة ياسادة!» كأننا أمام طابو أو قضية في غاية الخطورة، لكن سرعان ما يجيب «أجل، تلزمك شيخوخة لتتعلم كيف تتخلى عن محاولة إرضاء الجميع.» هنا تصبح الشيخوخة حكمة ودرسا في العودة إلى الذات. كيف تنظرين إلى الشيخوخة كمبدعة ذات خلفية علمية طبية؟

n من وجهة نظر البيولوجيا، تمثل الشيخوخة تحولات في الخلايا والوظائف، وهي غالبا ما ترتبط بالتراجع أو الفقدان. لكن من منظور فلسفي، الشيخوخة هي تجربة وجودية عميقة تتجاوز مفاهيم الزمن والإنهاك الجسدي، هي «العودة إلى الذات» التي تتخلص فيها من زيف الأدوار الاجتماعية والأقنعة التي كنا نرتديها طيلة حياتنا. حين يقول النص: «تلزمك شيخوخة لتتعلم كيف تتخلى عن محاولة إرضاء الجميع»، فهو يشير إلى تلك اللحظة الجوهرية التي يفكك فيها الإنسان علاقاته الزائفة ويواجه جوهر كيانه.

الشيخوخة إذن ليست نهاية، بل بداية جديدة لطيف واسع من المعاني، إنها فرصة فريدة للتحول والنضج الروحي.. تزهر فيها الروح بعد أن يهدأ صخب الجسد.. هي فرصة للفهم العميق، وللعيش بصدق أكبر مع الذات، والتحرر من سطوة التوقعات الاجتماعية.

إضافة، لا يجب أن ننسى، وهنا أتحدث كطبيبة أطفال عاينت حالات أطفال ورضع ومواليد غادروا الحياة قبل عيشها، أن بلوغ الإنسان سن الشيخوخة يعتبر معجزة، نظرا لكل ما يهدده من أمراض وحوادث وحروب في كل مرحلة من مراحل حياته.. أن تشيخ معناه أنك لا تزال على قيد الحياة.

p ماذا تجسد رباب، هذه الشخصية الغامضة والعصية على الفهم، رغم محاولات السارد تفكيكها وتقريب القارئ منها؟ بقدر ما يدور العمل حولها، فإنها تبقى الشخصية الأكثر غموضا، لتحترق كقطعة ورق… لماذا الإصرار على صناعة اللبس والغموض حولها؟ وهل احتراقها كان للتخلص منها، أم سعيا وراء تعميق الهوة بين الذاكرة والماضي، بين الخيال والواقع، والتي تصل حدودها القصوى في «هل كانت ليلتي مع رباب واقعية أم محض خيال؟»

n رباب ليست مجرد شخصية نسائية في حياة الراوي، بل هي مرآة عاكسة لذاته وظله في آن. تبدو في الظاهر امرأة حرة، سيدة أعمال ناجحة قادرة على التمرد على القوالب، لكن خلف هذا الحضور القوي يختبئ شرخ وجودي عميق. إنها أيضا ترتدي «برسونا» تخفي بها هشاشتها واحتياجها إلى الاعتراف، لا كجسد مرغوب، بل ككائن يُرى في جوهره.

إنها، ببساطة، الآخر المُفجِّر لرحلة الكشف لدى الراوي، ولكنها أيضا شخصية قائمة بذاتها، تخوض صراعها الخاص بين التمرد والخذلان، بين الأنوثة المتمردة والأنوثة الجريحة.

لم تكن رباب ملاذا، ولا سيف منقذا، بل كان كل منهما مرآة للآخر، تعكس ما لا يُحتمل وما لا يُقال.

رباب ظلت شخصية غامضة منفلتة حتى بالنسبة لسيف، الذي أحبها حبا مشروطا بالاستحالة والغياب.. وهو يدرك أنها ستظل دائما خارج متناول اليد، غير قابلة للامتلاك.. كما لو كانت مجرد فكرة لا يمكن تفعيلها في الواقع.

في احتراقها تعميق للهوة بين الذاكرة والماضي، بين الخيال والواقع. لهذا تبقى رباب لغزا مفتوحا كما في الأساطير، تشدنا إليها في تناقضها، وتدفعنا، على غرار سيف الراوي، إلى التساؤل: هل كانت تلك الليلة واقعية، أم هي سردية متخيلة تحاكي ظلال النفس؟

p تجربة رباب والحب الذي تولد عن صورتها، يطرح علينا إشكالا حول فهم الذات للعالم، إذ تتحول «اللحظة» إلى مطلق لامحدود. فكيف يمكن أن تتحول هذه الليلة إلى زمن أبدي لتجربة حب ملتبس دائم الحضور والغياب في آن؟

n الليلة بين سيف ورباب ليست مجرد تجربة جسدية، بل هي محاولة للحاق باللحظة المفقودة، وتتمثل فيها محاولات الإنسان المستمرة للوصول إلى الكمال، حتى ولو لم يكن قابلا للتحقيق. ليلة الحب، التي تمثل التقارب القصير والمكثف بين الشخصيتين، هي في الحقيقة مجاز عن البحث عن الحقيقة أو الكمال العاطفي والوجودي.

في نهاية الرواية، يظهر تشكيك سيف في تلك الليلة وحقيقتها كنوع من الانفصال عن الماضي، حيث لم تعد تلك اللحظة، رغم شدتها، قابلة للاحتفاظ بها في الذاكرة الحية. حتى العلاقة بينه وبين رباب تصبح لحظة من اللحظات التي تتلاشى مع مرور الزمن، مثل الذاكرة نفسها التي تختلط فيها التفاصيل وتصبح غير مؤكدة.

p يطرح النص مسألة غاية في الأهمية، وهي خلخلة المفهوم التقليدي للنجاح. دعيني أشارك معك هذه الحكاية: « كنت في زيارة لأحد مصانع المثلجات بن آند جيريس آيس كريم، وما أثارني هو تركيزهم على البدايات الفاشلة، بل خصصوا قطعة أرض كمقبرة للمنتوجات التي فشلت في التسويق.»

معنى هذا أن النجاح الحقيقي هو وجه آخر للفشل، وهذا هو التناقض الذي كشفه لنا سيف. هل يمكنك تقريب القارئ من هذا الفهم شبه «الطاوي» للنجاح؟

n كثيرا ما يُقدم النجاح في قوالب نمطية: وظيفة مرموقة، شهرة، ثروة، أو اعتراف اجتماعي.لكن الواقع أن هذه الصور قد تخفي خواء داخليا، أو اغترابا عن الذات، حين لا تكون نابعة من قناعة شخصية.

النجاح ليس وجهة واحدة، ولا مقياسا موحدا يقاس عليه الجميع.. كما أنه ليس خطا مستقيما، بل دربا متعرجا، مليئا بالتجارب، بالتعثر، بالتراجع أحيانا، لكنه دائما مليء بإعادة التفكير والنمو. وبناء على هذا، فالفشل ليس نقيض النجاح، بل هو جزء منه. هو معلم صامت، يدفعنا إلى التوقف، التأمل، وإعادة صياغة الطريق بما يتناسب مع وعينا الجديد.

النجاح تجربة ذاتية بالأساس، تتعلق بتحقيق ما يُلهمك ويُشبع أعماقك، ويمنح لحياتك معنى يتجاوز المقاييس الجاهزة.وسيف الراوي لازمته تجربة السجن (التي تعتبر فشلا) والعودة إلى جوهر ذاته ليتغير مفهومه للنجاح. لم يعد مرتبطا لديه بالتفوق المهني ولا الاعتراف الأدبي أو الثراء. أصبح النجاح بالنسبة إليه هو أن يواصل السير على طريق يحمل بصمته الخاصة، لا بصمات الآخرين..هو أن يبقى وفيا لما يؤمن به، حتى حين لا يفهمه الآخرون..هو أن يكتب ما يحتاج إلى كتابته، لا ما ينتظر منه..هو أن يظل حرا… رغم كل القيود.

p وردت عبارة عميقة لسيوران: «التقدم هو الظلم الذي يفرضه جيل على الجيل الذي سبقه»، وهي تختزل صراع الأجيال من منظور التقدم المنفلت من قبضة الجميع. ألا ترين أن «الظلم» ازداد حدة وخطورة، ويحتاج إلى إعادة تأصيل لسؤال/قضية صراع الأجيال؟

n أعتقد أن «الظلم» الذي تحدّث عنه سيوران جاء بمعناه المجازي، وهو يعكس رؤيته الفلسفية المتشائمة للحياة. فالصراع بين الأجيال أمر طبيعي، إذ ينشد الجيل الجديد التغيير والتقدم، ويسعى إلى التحرر والابتكار، في حين يتمسك الجيل القديم بالثوابت.

التقدم أمر لا مفر منه، لكن من الضروري ألا ينكر الجيل الجديد أهمية ما أنجزه الجيل الذي سبقه، لأن لا أحد ولا شيء يبدأ من الصفر. وفي المقابل، ينبغي على الجيل السابق أن يتجاوز الجمود الفكري، كي يتحقق التوازن بين التجديد والابتكار من جهة، والحفاظ على جوهر القيم الإنسانية من جهة أخرى.

لقد كان تقدم البشرية خلال الخمسين سنة الماضية مذهلا على عدة أصعدة، بحيث تجاوز، في بعض الجوانب، ما شهدته البشرية من تطورات على مدار مئات السنين السابقة، بفضل التكنولوجيا. وهذا ما ساهم في تعميق الهوة بين الأجيال وجعل «الظلم» أكثر حدة.لكن هذا التقدم، رغم بريقه، ليس خاليا من التحديات، فالفجوة الرقمية، وتغير المناخ، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، كلها مظاهر لعدم توازن يجب معالجته.

التقدم الحقيقي لا يكمن فقط في الإنجازات التقنية، بل في قدرتنا على مرافقتها برؤية إنسانية أكثر شمولا، تنصت لمخاوف الأجيال، وتوفق بين الذاكرة والطموح، وبين الحذر والجرأة.

p ينتهي النص بطرح إشكال التطور التكنولوجي، والواقع أن التحولات الراهنة تجعل سؤال التكنولوجيا ومستقبل الإنسان في صلب القضايا المصيرية للإنسانية كقيم وكوجود في آن. فهل يمكن وضع تساؤلات سيف باعتبارها محاولة لطرح المآزق الغامضة التي يوجد فيها الكائن البشري فردا وإنسانية؟

n أعتقد أن تساؤلات سيف الراوي تعكس بوضوح القلق المشروع من الثورة التكنولوجية التي تزداد سرعة وتعقيدا، وخاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هو ليس مجرد خوف عابر، بل هو انعكاس حقيقي لاهتزازات عميقة في بنيان الوعي الإنساني، الذي يجد نفسه أمام سؤال وجودي مصيري: ما مصير الإنسان في عالم تتداخل فيه الحدود بين الإنسان والآلة، بين الحرية والتحكم، بين الذات والآلية؟ لأن هذه التكنولوجيا التي توفر إمكانيات غير مسبوقة للتقدم والابتكار، تهدد في الوقت ذاته القيم الإنسانية الأساسية، كالخصوصية، والحرية، والتواصل الحقيقي.

ويبقى السؤال المؤرق هو: هل من المحتمل أن يفقد الإنسان السيطرة أمام ذكاء اصطناعي يتفوق كل يوم أكثر، لا على الإنسان فحسب، بل وعلى نفسه كذلك؟

الجواب هو أن لا أحد يعلم بالتدقيق، ولا المطورون أنفسهم، ما هي الإمكانيات المستقبلية لهذا الذكاء ولا ما هي خطورته المحتملة على الإنسانية.ومع ذلك، إن كان لا يمكن للإنسان أن يوقف تيار التقدم، فعليه أن يتفاعل معه بحذر وحكمة. لقد أصبح من الضروري بناء منظومة أخلاقية عالمية تحكم استعمال التكنولوجيا، توازن بين طموح التقدم وضرورة الحفاظ على جوهر إنسانيتنا.