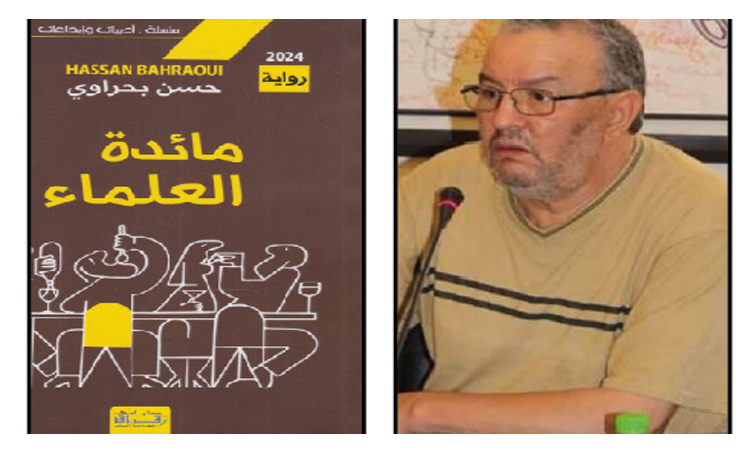

من القراءة الأولية تبدو رواية «مائدة العلماء» للروائي حسن بحراوي محكومة بجملة من الأطروحات التي سعت إلى التعبير عنها على هذا القدر أو ذاك من الخفاء والظهور. وسوف نسعى ببعض الإيجاز الذي يفرضه الموقف إلى عرضها على سبيل التوضيح وخاصة لبيان الخلفيات الموضوعية والفنية التي تقوم وراء استعمالها، والغاية المتوخاة من تشغيلها والإفادة منها في تشكيل عوالم هذه الرواية التي تبدو أنها تمثل ما يشبه التتويج لمسيرة

هذا الكاتب المتميز.

مبدئيا، بوسعنا أن نتساءل بصدد القصدية المعلنة أو الخفية التي تقف وراء اختيار هذه الأطروحات بالذات من طرف المؤلف، واتخاذها سبيلا إلى تأثيث عالمه التخييلي في هذه الرواية؟ فهل يكون قد قصد بواسطتها التركيز على قضايا ومشكلات بعينها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ أم أن ذلك قد تم بطريقة تلقائية وغير مفكر فيها كفاية، أي أن المؤلف ظل يشتغل بطريقة (فطرية) لا ترمي إلى الانتصار لجهة أو مسألة بعينها طالما أنه يعمل على النحو الذي تفرضه عليه سياقات الرواية من دون تكلف أو توجيه مسبق؟

وإجمالا سنترك للقارئ إمكانية اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، وذلك باعتبار أنه هو الحكم الأول والأخير في تقدير نوعية وأهمية الأطروحات التي نتصور أنها كانت مدار هذه الرواية، على أن تكون المقترحات التي سنقدمها هنا مجرد افتراضات قابلة للنقض أو القبول..وبالتالي فإن رأيه سيكون هو الأرجح.

وأما الأطروحة الأولى فتدخل في باب ما هو فكري أو على الأصح ما هو إيديولوجي، بمعنى أنه يتحكم فيها البعد السياسي تحديدا..ومفادها أن شخوص الرواية يمثلون نخبة الشبيبة المغربية التي نشأت في عهد الملك الحسن الثاني واستفادت من قراره بصدد تعميم التعليم وتحقيق مجانيته خلال الستيناتـ وبالتالي فتح آفاقه أمام جميع الفئات الاجتماعية بما فيها الأكثر فقرا والأقل حظا..ولذلك نجدهم جميعا ينتمون لهذه الطبقات التي استفادت من هذا القرار الحكيم، وانخرطت في أسلاك التعليم وساعدها الحظ لتبلغ فيه أشواطا عالية جعلتها تعود وهي متوجة بأعلى الشهادات وتنال مناصب أكاديمية وإدارية كبيرة..

وهكذا كانت شخصيات هذه الرواية عبارة عن خمسة أساتذة جامعيين من تخصصات مختلفة، شاءت الصدف الأرضية أن تربط الصلة بينهم من خلال اجتماعهم حول مائدة العلماء وانخراطهم في أحاديثها التي لا تنتهي حول الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه البلاد..مما يوفر لنا مادة إخبارية وتحليلية حول حقبة التسعينات بحلوها ومرها آتية من نخبة ما كان يسمى بالطبقة البورجوازية الصغيرة التي اجتمع فيها ما تفرق في غيرها..أي الأصول الاجتماعية المتواضعة، البدوية غالبا، والمستوى الأكاديمي الرفيع..والوعي السياسي التقدمي والحس الانتقادي تجاه السلطة والنظام القائم..وأساسا التحرر من القيود التي ورثتها عن إقامتها الطويلة في بلدان الدراسة..أي عمليا كل ما يجعل منها أحسن ناطق ومعبر عن فترة تاريخية عرفت بتعقيدها، ولكن أيضا بانفتاحها واتساع الآفاق التي تفتحها..

الأطروحة الثانية شكلية أو لنقل فنية جمالية لأنها تتعلق بطريقة السرد التي تدخل في باب ما يسمى تنظير الرواية من داخل الرواية..أي عمليا إشراك القارئ في عملية الحكي عن طريق دعوته إلى اختيار الشخوص، وهم هنا جماعة مائدة العلماء المشكلة من الأساتذة الذين يؤمون حانة منتصف النهار لتبادل الحديث، وطرح القضايا التي تشغل بال المجتمع من وجهة نظرهم..وتحديد الزمن الذي تجري فيه الوقائع، ويتعلق بحقبة التسعينات التي مثلت آخر عهد الملك الحسن الثاني وتنتهي برحيله عن عالمنا..وتحيط بجملة الأحداث الكبيرة والصغيرة التي تداولها الرأي العام مثل بترول تالسينت ووباء الطيور..ومن حيث الفضاء يجري استدراج القارئ للإقرار بأهمية الحانة كمكان مثل باقي الأمكنة الأخرى طالما يحتضن اللقاءات اليومية وعلى الأخص الليلية التي تلتئم فيها مائدة العلماء، وتشهد أحاديثهم ومناقشاتهم وحكاياتهم وتأملاتهم في الواقع المحيط بهم..ومع أن السارد عموما في هذه الرواية من النوع العليم أي ذلك الذي يحيط بالماضي ويتابع الحاضر ويتوقع المستقبل..إلخ، فإنه هنا يشغل نفسه بمزيد من توطيد العلاقة مع قارئه في أفق التواطؤ معه وطلب مؤازرته في استعراض مجريات الأحداث، وفتح إمكانية التفاعل معها..غير أن محاورته بطريقة مباشرة إنما تستغرق كامل المقدمة والخاتمة..

ففي الأولى، أي في المقدمة تحديدا، يتم طلب مساعدتهم لوضع أساس البرنامج السردي بمختلف مكوناته من شخوص وزمن ومكان..معلنا عن عجزه عن إيجاد السبيل المناسب لافتتاح روايته في اتفاق مع هؤلاء القراء..وهو يفعل ذلك ناسيا أو متناسيا أنه من المحتمل أن يكون أمام قراء عاديين لا علاقة لهم بأساليب الكتابة وأسرار تدبيرها..وقد كان هذا الأمر ربما يدخل عندهم مدخل التلوين الحكائي المقبول لولا أنه سيتواصل ويجعلهم في مأزق لم يكونوا يتوقعونه أصلا.

وفي الثانية أي عند الخاتمة يتم افتعال نزاع مع بعض القراء من الذين لم يعجبهم هذا التوريط غير المعهود لهم في كتابة الرواية..وخاصة عندما يلتمس منهم السارد العون لوضع الخاتمة، ويذهب إلى حد تخييرهم بين أنواع منها كخاتمة رواية نجيب محفوظ (ثرثرة فوق النيل) وخاتمة رواية صنع الله إبراهيم (اللجنة) وخاتمة رواية محمد زفزاف (الثعلب الذي يظهر ويختفي)..وعندها يتعقد الموقف وينتهي بطلبهم استرجاع نقودهم وحينها لا ينفع تدخل القاضي الذي لم يستطع إقناعهم بادعاء أن هذه الرواية تجريبية ولا تتبع الأوفاق الكلاسيكية للكتابة..وهنا يتدخل السارد مجددا باقتراح إعادة النقود لمن يقدم منهم دليلا على أنه اشتراها فعلا من حر ماله..

تضعنا هذه الأطروحة إزاء إشكالية غير مألوفة في الرواية العربية، وهي محاولة إشراك قارئ عادي غير مؤهل للخوض في مشكلات ليست قائمة في أصل مهامه كمتلقي حيادي، أي لا شأن له بتقنيات وإجراءات هو أبعد ما يكون عن خوضها..ولكنها بالمقابل تستدعي نمطا معينا من القراء ربما لم يحن الوقت بعد لاستحضاره في واقعنا الثقافي.

الأطروحة الثالثة هي تضمين الرواية معلومات موسوعية موثقة حول قضايا ومشكلات غاية في التنوع..وذلك دون إعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بسرد معلوماتي أو تاريخي، بل عن طريق الدمج غير المباشر في الحوارات والذكريات والسرد الذاتي للشخصيات..ومن ذلك مادة غزيرة توردها الرواية بطريقة غاية في السلاسة عن أنماط التعليم الجامعي في كثير من مناطق العالم ، خاصة في فرنسا وأمريكا وإسبانيا فضلا عن المغرب..مثل الجيولوجيا والبيطرة في الجامعة الفرنسية، والعلوم الرياضية في الجامعة الأمريكية والدراسات الأندلسية في الجامعة الإسبانية..كل ذلك سرد للتجربة التعليمية النوعية للشخوص الخمسة من أبطال مائدة العلماء..ومعظم هؤلاء نتابع معهم مساراتهم الجامعية بما فيها إعدادهم لأطروحاتهم للدكتوراه ضمن تخصصات متباينة وذات خصوصية ملموسة..

وبهذه الطريقة تبدو الرواية في كثير من جوانبها وكأنها موسوعة سردية تثري معرفتها بأسلاك التعليم الجامعي عبر مناطق متباعدة من العالم، ولكنها تفعل ذلك من خلال إحاطتنا بالهوية العلمية والقيمة المعرفية لتخصصات أكاديمية أبعد ما تكون عن التداول بين الناس مثل الرياضيات الحقة والنظرية، وعلم البيطرة والدواجن وخصائصه النوعية ومختبراته غير المعلومة لدينا، وعلم الري كما يدرسه ويبحث فيه ويمارسه المهندسون الفلاحيون، وعلم جيولوجيا المعادن وتحدياته المجالية ونتائجه الكثيفة، وأخيرا مبحث الشعر الأندلسي، وتداخلاته مع السياسة وحب السلطة (المعتمد بن عباد)..إلخ

وعطفا على الأطروحة الموسوعية إياها، تميل بنا الرواية في بعض مقاطعها إلى تغطية كثير من التطورات السياسية والثقافية التي عاشها المغرب المعاصر خاصة ابتداء من السبعينات مع تعدد وتنوع علاقاته مع بلدان العالم التي تستقبل طلاب العلم من مختلف الآفاق ومنهم مغاربتنا الذين أثثوا أحداث الرواية بمزيد من السير الشخصية والوقائع الحياتية والحكايات المروية..

كما تنعطف بنا أحيانا أخرى نحو مجالات التشغيل والتوظيف المتاحة والأقل إتاحة لذوى الشهادات العليا في الإدارة والجامعة المغربيتين، مبينة كيف تتقاطع طموحاتهم مع توترات الحياة العملية والضغوط اليومية التي كانت تقودهم مع نهاية كل يوم إلى مائدتهم المفضلة.. «مائدة العلماء. «

وعموما يتفق الكثير ممن اطلع على هذه الرواية أنها تمثل محاولة سردية متحررة من القيود الكلاسيكية المألوفة لتقدم نفسها كتجربة وجودية وإنسانية يشغلها في المقام الأول سؤال المعرفة في علاقته مع التحولات السياسية والمجتمعية في مغرب التسعينات، كما تشكل فيها الحوارات والمحكيات مادة زاخرة تتجه إلى تصوير مساحة تحولات البيئة الثقافية، وبلورة أسئلة جديدة تساعدنا على فهم أفضل للحياة والنضال من داخل المؤسسة الأكاديمية والمحيط السوسيولوجي.