مدخل بصري/شعري: تقاطعات بين اللون والكلمة

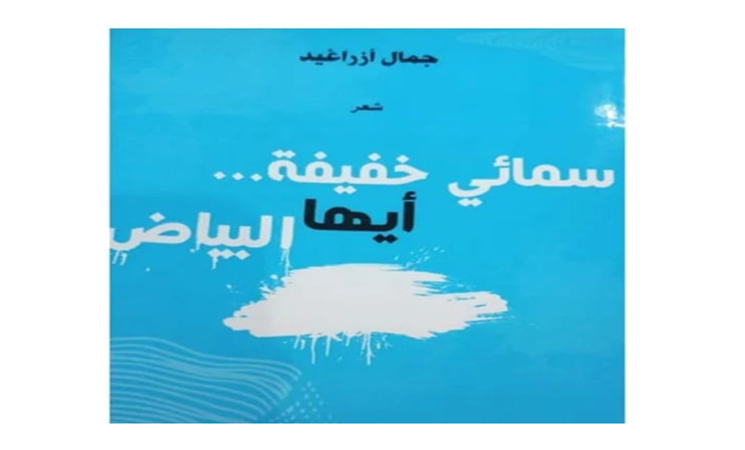

يطلّ علينا الشاعر المغربي من الناظور جمال أزراغيد في ديوانه الشعري «سمائي خفيفة… أيها البياض» (2023) بتجربة شعرية تنبني على جدلية دقيقة بين الخفة والثقل، البياض والعتمة، المرئي واللامرئي. وهي جدلية أقرب ما تكون إلى التجربة التشكيلية المعاصرة في بحثها عن التوازن البصري والعاطفي، كما يسكنها همّ تشكيليّ داخليّ يجعل من اللغة مساحة للرسم، ومن البياض فضاءً تشكيليًا متحوّلًا.

وقد جاء كغلاف لعتبة باب الديوان، من تصميم الفنان عمر كولالي، ليكرّس هذا البعد التشكيلي البصري المتآخي في انسجامه مع هواجس الشاعر: هي سحابة بيضاء تخترق و تنزل خيوطًا فوق بساط زرقة السماء، في تموجات هندسية أقرب إلى خطوط التجريد البصري. هكذا تصبح السماء مجازًا للرئة، والبياض هواءً مرئيًا. في هذا التصميم، لا نرى السماء بل نحسّ بها، تمامًا كما نحسّ الشعر لا نقرأه فقط.

الشعر كلغة بصرية: الكلمات كأصباغ شفافة

منذ القصائد الأولى في الديوان، يلمس القارئ ذلك الميل لدى الشاعر إلى تشخيص التجربة الداخلية برؤية تشكيلية الكلمات هاهنا ليست مجرّد دوال لغوية تشكل معنى ورمزية القصائد، بل تجعلك تحس وتسمع وقع ضربات فرشاة شاعر يخبر معنى تطويع الفضاء والتجريد والخامات في اللغة الشعرية في سياق جمالي و بتكوينات لخطوط ظلية، وتموجات رمزية. فالقصائد الشعرية مثل «أطياف تتبضع الجروح»، و»ظمأ إلى عزيف الرمل»، و»كم هو شائك»، هي عناوين تقترب من عناوين وتيمات لوحات تشكيلية انطباعية أو رمزية تعبيرية وقد تسمو كذلك إلى تجريد حركي ماتع، حيث يتداخل الحس اللوني مع الحضور الموسيقي الشعري والنفسي.

في قصيدة «جحيم الغابة» التي وُضعت كمقطع على ظهر الغلاف، يتخذ الخطاب بعدًا وجوديًا وتجريديًا:

«كلما حمْلقتُ في السّماء

تضَخمت رئتي بالبيَاض

رأَيت أنفاسِي رَوائح

تَرش بها الدُّمى

أرواحَها المُتعبَة»

هنا يتكلم الشاعر بلغة أقرب إلى الرسم والتشكيل بالتنفس: البياض لا يُرى، بل يُستنشق؛ الأنفاس تتحول إلى رائحة، والرائحة إلى تلوين داخليّ لأرواح «الدمى». نلمس في هذه الأسطر انزياحًا عن المفهوم الواقعيّ نحو مفردات تشكيلية صرفة فنجد البياض كفضاء للتنفس لا محيد عنه، الدمية كجسد جامد وفارغ، والرائحة كلون روحيّ.

من الكلمة إلى اللوحة: ثنائية الذات والعالم

الذات الشاعرة في هذا الديوان تعيش تجربة وجودية متقدمة و مزدوجة بين الداخل والخارج، بين القصيدة كمسكن تلجأ إليها في حالة سلم والواقع كغابة جحيمية متعددة الأحداث والصراعات الاجتماعية الماردة والثائرة في وجهها .وفي هذا السياق، تبدو الذات الشاعرة أقرب إلى كائن تشكيلي هلامي يبحث عن توازنه في الفضاءات السائلة، عبر صور شعرية متحولة:

«أوتار تعنون وجودي»

«هدوء تثقله الفخاخ»

«انحناءة القصب»

«قبضة الضباب»

كلها عبارات ومفاهيم ذات طبيعة مجازية حركية تتفاعل مع الفضاء المحيط مثلما يتفاعل اللون مع الخلفية في اللوحة التجريدية. «القصب»، «الضباب»، «الأوتار»، «الظلال»، كلها عناصر قابلة للتشكل داخل اللوحة مثلما تتشكل في القصيدة. الشاعر هنا يرسم بالزمن واللغة معًا.

تواشج الشعر بالفن البصري: تفكيك المعنى وتركيب الأثر

من خلال هذا الديوان النوعي ، يقدم الشاعر المغربي جمال أزراغيد تجربة شعرية مفتوحة على التحولات البصرية والانفعالية، التي لا تسكنها الرتابة ولا التجريد اللغوي المجرد وحسب ، بل هي بنية موزونة ومشحونة بما يمكن تسميته بـ»السرد التشكيلي للذات»، حيث تتحول القصيدة إلى فضاء عرض (galerie) داخلي، تعرض عبرها الذات الشاعرة شظاياها، وتحوّل هشاشتها إلى أثر جمالي. يُمكننا القول، كفنان تشكيلي عارف بموازين التشكيل، أن ما يقوم به الشاعر هنا يشبه ما يقوم به فنان تشكيلي مثل مارك روتكو أو أنطوني تابيي، حيث يصبح اللون والشكل فضاءً للانفعال الروحي السامي، وتتحول الفراغات إلى أسئلة مفتوحة في المستقبل ، مثلما تتحول فراغات القصيدة عند أزراغيد إلى حقول حسّية وسيميائية غامضة ومفتوحة التأويل.

خلاصة تشكيلية/شعرية: نحو «قصيدة بصرية»

إن ديوان «سمائي خفيفة… أيها البياض» قد لا تنحصر في مجرد مجموعة شعرية بل هو معرض بصريّ مفتوح بدواخل الإنسان، تتحول فيه الكلمات إلى تموجات تشكل المعنى ، والانفعالات تتحول إلى لطخات لونية تتقاطع فيها المتضادات والمتكاملات في تناغم متجدد، والذات إلى سحابة تحاول أن تظل خفيفة وعابرة رغم ثقل الذاكرة الجمعية والوحدة. في ضوء هذه القراءة، يمكن أن نقترح أن تجربة الشاعر جمال أزراغيد تقترب كثيرًا من مفهوم «القصيدة التشكيلية»، تلك التي لا تكتفي بنقل المعنى، بل ترسمه، وتلوّنه، وتتركه مفتوحًا مثل عمل فنيّ لا يكتمل إلا بعين المتلقي.

الهوامش والمراجع:

بول فاليري، الشعر والفن، ترجمة: جورج زيناتي، منشورات دار التنوير.

عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، الدار البيضاء، 1980.

هادي سيليمان العلوي، فلسفة الجمال والأدب، دار الطليعة، بيروت.

حوار مع الفنان التشكيلي مارك روتكو، ضمن كتاب: The Artist’s Reality: Philosophies of Art.