اتحاد كتاب المغرب كان مثالاً يحتذى في مواقفه وفي مستوى مشاركاته

كانت إقامتي في المغرب حالة استثنائية في حينها وفي ما بعد وإلى الآن

“رجل في السبعين”:

توقظه بغداد صباحا

يفتح عينيه

يراها فيقبل جبهتها”

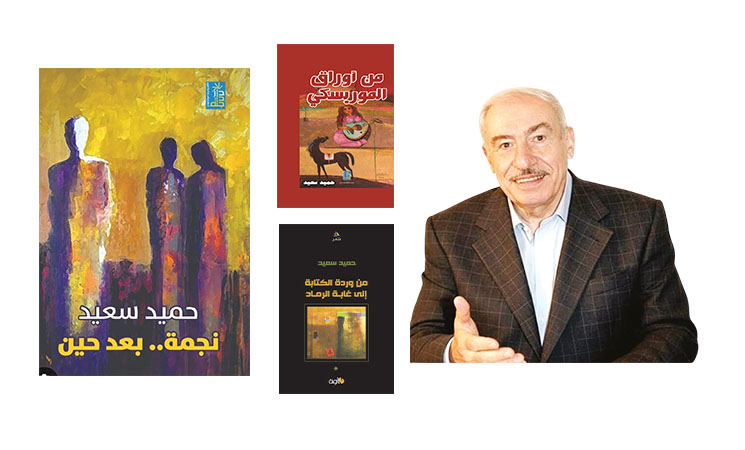

ولأنها حبيبته، التي ” تأتي كما تشاء”، “وردةً في الكتابة” أو “غابةً من رماد”، أو “نجمةً بعد حين”، فقد أخلص لها حد العبادة، حاملا عطرها إلى كل الأمكنة، مرددا ترانيم نشيدها البابلي، تعويذة تقيه الحزن والبكاء الطويل على باب الوطن.. تعويذة من ضوء الحرف ونثار الكلمات .

هكذا أحب الشاعر العراقي حميد سعيد بغداد، ففتح لها في القلب قصيدةً، وفي القصيدة حياةً. عبَرَ بها حياة شعرية مكتملة في المبنى والمعنى، باحثا عن تأويل للخراب.

في خرائط التيه من العراق إلى إسبانيا إلى المغرب ثم عمان ، ظل الشاعر وفيا للصداقات والأماكن والحب والذكريات ، يعيد بناء الوطن والوجوه والأنهار والحيوات بلغة تشبهه، هادئة ومتمردة في آن، موجعة ورؤوم، حالمة وحادة القسمات، “فيها من كل فاكهة زوجان” .

“الأغاني الغجرية “، “لغة الأبراج الطينية”، “حرائق الحضور”، “طفولة الماء”، فوضى في غير عنوانها”، “شواطئ لم تعرف الدفء” ودواوين أخرى.. جعلت لجنة تحكيم جائزة العويس الثقافية تقف على تجربة شعرية متماسكة واطلاع واسع على التراث العربي والإنساني، بعد ترشيحه من قبل عدد من الأكاديميين العرب ممن يعملون في الجامعة الأمريكية في الشارقة. جائزة عبر الشاعر عن سعادته بها كونها غدت من بين أهم الجوائز في الثقافة العربية، مجددا شكره لمؤسسة العويس ولأمينها العام الأستاذ عبد الحميد أحمد، وكان قد نال أيضا سنة 1990 وسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

عن الشعر والحرب، عن بغداد “لو عادت إليه”، عن التجريب، عن القصيدة وتحولاتها، عن الواقع وانتكاساته، عن الاعتراف بالشاعر في زمن تقلصت مساحة الشعر على خرائطه، عن جائزة سلطان العويس الثقافية لهذه السنة التي نالها عن صنف الشعر(2025)، عن غزة قصيدة العالم ومرثيته، عن المغرب والمغاربة، عن اتحاد كتاب المغرب الذي كان، يحدثنا الشاعر العراقي “الحريزي” حميد سعيد في هذا الحوار.

p ظلت قصيدتكم منذ «شواطئ لم تعرف الدفء» متفاعلة ومنغمسة في التربة العربية وواقعها المتشظي. كيف يواصل الشاعر سعيد حميد مشروعه الشعري وسط التباس المرحلة وشجون الذات وأسئلة الحاضر المفتوحة على المجهول، على الأقل عربيا ؟

n ليس من قصيدة، تجد لها مكاناً في الفضاء الشعري على سعته وفي تحولاته وتعدد أصواته وتجاربه، من دون وعي، واقتران هذا الوعي بالاجتهاد والبحث عما هو جديد ومستقطب في آن واحد.

ومنذ بداياتي الأولى، وبإدراك خفي، حاولت أن أكتب قصيدتي لا قصيدة الآخر على صعيد موضوعها وعلى صعيد مكوناتها الجمالية، وكانت القصيدة هي التي ترضيني وعياً وموقفاً، لا التي ترضي الآخر، ناقداً أو قارئاً.وهذا الإدراك رافقني إلى يوم الناس هذا.

وبمرور الزمن وتوفر الخبرة وامتلاك نوع من الطمأنينة على حضور القصيدة، صرت أخشى أن يتحكم هذا الإدراك بقصيدتي ويدفع بها، بهذا القدر أو ذاك، بعيداً عن جماليات التجريب ويقترب بها من الجمود والتكرار، وهذه الخشية تحولت إلى موقف طالما كنت حريصاً عليه، وهذا ما منح قصيدتي حيوية في موضوعاتها وجمالياتها، وصارت ترصد متغيرات الواقع وتتمثلها وتتغير معها.

وهذا ما منح تجربتي الشعرية سمة التحولات الدائمة، ويمكن للمتلقي الذي تابع هذه التجربة أن يدرك هذه المتغيرات بين مرحلة وأخرى، بل بين مجموعة شعرية وأخرى.

وقد كانت متغيرات الواقع وما زالت تمنحني طاقة للمتغيرات الشعرية.

p تداخَلَ في قصيدتكم السياسي بالشعري في مرحلة سابقة، كيف أقمتم هذا التعالق دون أن تفقد قصيدتكم شرطها الجمالي؟

n لا الآن ولا من قبل ، تمثلت قصيدتي الموضوعات والقضايا التي تنسب إلى ما هو سياسي بمعزل عن بعدها الاجتماعي وتفاعلاتها في فضاء الحياة .

لذلك كانت قصيدة ذات طابع حياتي واجتماعي وثقافي، وما كانت نصاً كبلته الهتافات واستأثرت به الشعارات.

وما أقوله ليس ادعاءً أو تسويغاً، بدليل إن قصائد كثيرة مما كتبت، قد تبدو للوهلة الأولى من خلال ما هو عام فيها، تتناول أمراً سياسياً، لكنها تتكامل في جمالياتها ومجمل بناها، متجاوزة حدود السياسي ومكرسة ما هو جمالي في جوهر الشعر .

ويمكنني لتأكيد ما ذكرته آنفاً، أن أشير إلى أمرين: الأول، إن أكثر من قصيدة قديمة تناولت فيها موضوعاً ذا بعد سياسي، يعاد نشرها بين الحين والحين، ويظن بعض الذين يطلعون عليها للمرة الأولى، أنها كتبت حين نشرها، والثاني، أن هذه القصائد إلى الآن وفي مراحل عديدة، يتم تناولها نقدياً، ويكون التركيز على ما جمالي فيها .

وبعامة، إن أي موضوع يعبر عنه شعرياً، من دون مقومات جمالية، لا تتجاوز فيه القصيدة أن تكون مجرد نص بارد لا أثر للحياة فيه.

p تنتمون أستاذ حميد إلى جيل «الموجة الصاخبة» أو «الروح الحية» في الشعر العراقي، جيل السيتينات، كيف استطاع هذا الجيل أن يبني قصيدته وينحت صوته الخاص رغم اختلاف مرجعياته؟

n لقد كنت في هذا الجيل زمنياً، وجمعتني مع ناشطين فيه، لقاءات وحوارات، ومن ثم جمعتني بهم منابر نشر وقراءات مشتركة.

وهو جيل حيوي ومجتهد ومجدد، أضاف إلى القصيدة العربية، إضافات مهمة جداً.

لكنني لم أنخرط في تجمعاته وما كنت مشاركاً في مشاكساته وصراعاته، ولم أتأثر بتنظيرات منظريه وجلهم من معارفي وأصدقائي، وإن كنت قد دافعت عنه حين تعرض للهجوم .

كانت نشأتي وبداياتي الشعرية في محيط محافظ، ولم يكن يحفل بالتجديد أو الإضافة، بقدر ما كان يعجب بما يقال، وكان القول موضع الاختلاف والتجاذب والاتفاق.

لذا كنت أكتشف ما هو جديد منفرداً وبجهد ذاتي أو في حلقة ضيقة من الأصدقاء، وأستجيب لهذا الجديد وأنحاز إليه، منفرداً أيضاً.

وفي هذا المحيط كتبت قصائدي الأولى ونشرتها على حياء، وسرعان ما انفتحت بي على فضاء هذا الجيل، بحواراته وطموحاته وادعاءات بعض أصحاب الأصوات العالية فيه، غير أن هذا الانفتاح لم يخرجني من حرصي على أن أحتفظ بفرادتي في كتابة قصيدتي.

كان التأثير الأول في ما أكتب، للسياب في انفتاحه المعرفي ومعجمه الواسع، ولخليل حاوي في إيقاعات قصيدته وبناء جملته الشعرية.

لكن لم يدم هذا التأثر بمرجعيتيه إذ اجتهدت في أن أجد صوتي الخاص، وأظن أنني وفقت في ذلك.

p تجربتكم الشعرية من بين التجارب الأولى التي اختارت الخروج عن النموذج والالتزام بالنمط الشعري الحداثي؛ بما يفتحه من أفق التجريب. ما الذي منحه هذا الأفق التجريبي لقصيدة حميد سعيد التي حافظت على حرارتها إلى اليوم؟

n في مرحلة مبكرة من حياتي، كتبت قصيدة الشطرين، وقد بدأت قراءة الشعر وحفظه وترديده، مذ كنت صبياً، ودفع بي هذا التوجه إلى اختيار تاريخ الأدب العربي في دراستي الجامعية، وفيها كرست معرفتي بالشعر العربي واطلعت على تجارب شعرائه الكبار، في قراءة عميقة، إذ تتلمذت على كبار الأساتذة من عرب وعراقيين.

أما أن أكتب قصيدة التفعيلة، ثم أكون من المجددين فيها، فذلك اختيار جاء عن وعي حقيقي وليس عن تقليد أو استجابة لظاهرة سادت أيامذاك.

أذكر أنني خلال الدرس الجامعي نلت درجة كاملة في درس العروض، وكان أستاذنا العالم الموسوعي الجليل صفاء خلوصي.وحين عرف أنني أكتب قصيدة التفعيلة، ظل يقول لي مازحاً كلما التقاني، ومعاتباً، لقد غررت بي حين أعطيتك درجة كاملة في درس العروض.

ما أردت قوله، إنني كتبت قصيدة التفعيلة وأنا أتوفر على معرفة ثرية بالشعر العربي في جميع مراحله، وهذا ما منح قصيدتي توازنا وحضوراً لافتاً.

أما التجريب الذي رافقني على امتداد زمن تجربتي الشعرية، فهو انفتاح ومحاولات جادة، للإضافة والتجديد، لذا لم يكن طارئاً أو على هامش القصيدة، بل كان بعض جوهرها، وهو كما جاء في السؤال، عامل أساسي في أن تحافظ القصيدة على حرارتها إلى اليوم.

p هل تَحرُّر القصيدة العربية اليوم من الارتهان للإيديولوجي سمح بتوجهها أكثر الى تطوير النص الشعري وممكناته من داخل الكتابة، لغة ورؤية فكرية وجمالية، أم جعلها أسيرة الذاتي والجواني؟

n علينا أن نقرأ مقولة الارتهان للأيديولوجي، قراءة متأنية فاحصة وموضوعية، فقد كانت ظاهرة عرفتها جميع ثقافات العالم وظهر تأثيرها في جميع أنواع النشاط والإنتاج الثقافي، شعراً وسرداً، وفي الفنين التشكيلي والموسيقي وغيرها.

وكان التسويغ المعرفي لهذه الظاهرة من خلال نظرية الالتزام بجميع تحليلاتها وتطبيقاتها.

صحيح أن الفاعل السياسي كان ضاغطاً بشأن الالتزام، إلى حدٍ أصبح فيه هذا الضغط من قبيل الترهيب، وصار في أحيان كثيرة بديلاً عن الموهبة ونضج التكوين المعرفي، وغطاء لضعفاء هذا التكوين أو لمن هم بلا موهبة.

لكن كل هذا وفي معظم ثقافات العالم، لم يستطع أن يكرس من هم بلا مواهب تكريساً تاريخياً، وإن حقق لهم شهرة عابرة.

كما لم يكن سبباً في غياب ما هو جمالي، سواء لدى من استجاب لهذه الدعوة أم من تمرد عليها.

إن الإبداع الحقيقي منذ طفولة التاريخ الإنساني، ومروراً بأعظم مراحل النضج الثقافي والعطاء الفكري، هو الذي عبر عن وعي المبدع ، فرداً ونخبة ومجتمعاً.

وقد عرفت ثقافات العالم جميعها، في الماضي والحاضر، تدخلات من خارجها ومحددات واشتراطات نظرية، لكن جميعها لم تفلح في كبح مسار الإبداع .

p أرخت الحرب العراقية – الإيرانية ثم حرب الخليج الثانية بظلالها على قصيدة الجيل التسعيني في العراق، ما أنعش قصيدة النثر بنفس شعري جديد؛ نفس يكتب الحياة بيد مرتعشة وذاكرة معطوبة. ما الذي تغير في هذه القصيدة اليوم: جسدها أم روحها، أم اللغة التي تكتبهما معا؟

n جميع الحروب، كما جميع الأزمات التاريخية الكبرى، ألقت بظلالها على الحياة، وغيرت مسارات في الفكر وفي الواقع.

والحرب ليست مجرد حكاية، تحكى في البيوت والمجالس والمنتديات، بل هي فعل تدميري مهما كانت الدوافع إليها، ومهما كانت نتائجها.

ولم يكن المنتصر فيها، يوماً، بمعزل عن نتائجها وما يقدم فيها من تضحيات وما يكون فيها من خراب ومن خسائر.

وقد تخوضها الشعوب اضطراراً للدفاع عن الحياة، أو لرد عدوان.

وإذ تحشد جميع الطاقات في الحروب، تكون القصيدة بعض هذه الطاقات.

وكان زمن الحرب في العراق قد اتسم بحيوية على الصعيد الإبداعي وبخاصة على صعيد الشعر، إذ تعددت الرؤى والمناهج والمواقف، وكرست تلك المرحلة أسماء شعرية فتية.

كنت أيامذاك قد انقطعت عن كتابة الشعر، منذ أن صدرت مجموعتي الشعرية «حرائق الحضور» التي كتبت قصائدها خلال إقامتي في المغرب، وفيها آثار وتأثيرات مغربية واضحة، باستثناء قصيدتين ، كتبت الأولى في إسبانيا وكتبت الثانية بعد عودتي إلى بغداد، وأعادتني الحرب إلى الشعر بعد انقطاع استمر خمس سنوات .

وحين كتبت قصيدتي الأولى وقتذاك تفردت ببعدها الاجتماعي من خلال تناول الحياة اليومية ويوميات المقاتل، فلم تكن تعبوية أو حماسية أو شعارية.

وقد فتح هذا التوجه باباً لكتابة قصيدة حرب هادئة، تفكر أكثر مما تصرخ، لذا لفتت إليها الأنظار وقلدها أو حاول تقليدها كثيرون.

p للمكان حضور بارز في قصيدتكم، حيث تغدو القصيدة وطنا، والوطن ملح الكتابة. بغداد «وردة الرماد» الحاضرة في الغياب، في طفولة اللغة ، في «نجمة ضائعة تبحث عن مدار»، كيف يكتب شاعر حنينه بنفس الدفء وهو في المنفى؟

n مذ عرفت السفر ، فتىً يافعاً، وأنا في رحيل دائم، حيث تنقلت بين قارات العالم وبلدانه ومدنه، وأقمت في هذه المدينة أو تلك، وطالت إقامتي حيناً، وكانت قصيرة حيناً آخر.

وارتبطت ببعض المدن، ارتباطاً ذهنياً وعاطفياً في آن، وكان لهذا الارتباط أثره على حياتي ومن ثم على قصيدتي.وظهر هذا التأثير بشكل مباشر، حيناً يدركه الآخر في ما كتبت، وفي حين آخر، يكون في صورة تمثل عميق يظهر في ثنايا القصيدة.

وعلاقتي بالمكان، وبالمدن تحديداً، عبرت عنها منذ عقود حين قلت: المدن أصدقائي، وحيث يكون أصدقائي تكون المدن التي أحب.

وعلاقتي ببعض المدن لها كيمياء السحر، بتأثير كلمة أو صوت أو إطلالة إنسانية، ولطالما كنت مسحوراً بمثل هذه المدن بتأثير العوامل التي أشرت إليها.

أما بغداد ، فعلاقتي بها لا يدركها القول، وكنت حين أسافر وأنا هادئ مطمئن، حتى إذا مر الأسبوع الأول، بدأ قلقي وكان الخوف، إذ كنت أخشى أن لا أرى بغداد ثانيةً.

وهي معي مذ تأسيسها وفي جميع تحولاتها وجميع العصور والمراحل التي عرفتها. أما الآن ومذ فارقتها في خريف سنة 2003 بعد احتلالها، فهى معي دائماً، لا تفارقني ، حين أصحو أجدها بانتظاري ، تشاركني قهوتي في الصباح كما تشاركني عزلتي في مساءات عمان .

توقظه بغدادُ صباحاً..

يفتح عينيه ِ.. يراها

فيُقبِّلُ جبهتها..

ويشمّ عَرارَ جدائلها وقرنفل ضحكتِها..

وأريجَ صباها

يسمعُ وقعَ خطاها ..

في الروح من البابِ الشرقيِّ الى الميدانْ

p المكان حين يتحلل من مورفولوجيته ويصبح ذاكرة وتاريخا، يؤلم أكثر. قصيدتك الأخيرة «الموت في غزة» إدانة للعالم الصامت عن طمس هذه الذاكرة والتاريخ والأمكنة. فـهل يكفي الشعر ليمنع الموت؟

n في البدء أقول، حيث يتفرع السؤال، عن سؤال بالغ الأهمية، هل يكفي الشعر ليمنع الموت ، فأجيب: لا، لن يمنع الشعر الموت، وما الشعر في جميع ما يعد من النكبات والتحديات، سوى صرخة احتجاج، تُسمع وتُؤثر، لكنها غير قادرة على التغيير.

لم أكن أنوي وما كنت عازماً على كتابة قصيدة وأنا أتابع منذ سنتين عاصفة الدم ومهرجان الخراب في غزة، لكن فجأة ومن دون مقدمات وجدتني أمسك بقلمي وأخط على ورقة بيضاء، ماكان قصيدة (الموت في غزة)، فأنا ما زلت أكتب على الورق، وفي وقت قصير جداً، انتهيت من كتابتها، ولاحظت أن ما كتبته على أنه مسودة، كأنه الورقة الأخيرة التي اعتدت أن أنقلها كما هي إلى الحاسوب، لا شطب فيها ولا محو ولا تغيير، ولا إعادة بناء في أسطرها.

ولأول مرة، على تجربتي في كتابة الشعر، شعرت بالقلق، وبادرت إلى سؤال ناقدين مهمين، كنت أعرف أنهما لن يجاملا، بشأن نشرها أو أنها لا تتوفر على مقومات القصيدة الناجحة، وجاء ردهما، أن بادِرْ إلى نشرها.

ومصدر قلقي أن الشعر مهما بلغ من حضور إبداعي، يظل غير قادر على التعبير عما حدث ويحدث في غزة.

وهذه القصيدة، صرخة احتجاج، على كل ما كان في غزة، وما اقترن به من مواقف وسياسات ومساومات وادعاءات.

p بحكم اشتغالكم مستشارا صحفيا في سفارة العراق بالرباط بين 1975 و1977، نسجتم وشائج إنسانية وإبداعية مع الشعراء والمثقفين المغاربة مازالت قائمة الى اليوم، حتى عُرفتم بينهم بلقب «الحريزي». كيف يحضر المغرب في حياة وشعر حميد سعيد؟

n كانت إقامتي في المغرب أواسط سبعينات القرن الماضي، على قصرها،

حالة استثنائية في حينها وفي ما بعد وإلى الآن.فتلك الإقامة القصيرة زمنياً، كان من نتائجها علاقات واسعة وعميقة، ليس مع الوسط الثقافي حسب، بل مع مواطنين بسطاء وأسر مغربية كريمة، تمتد طويلاً.

حين وصلت إلى مدينة الرباط في صيف عام 1975 لم تكن لي علاقات، حتى مع الأدباء والصحفيين، باستثناء معارف التقيت بهم في مؤتمرات ثقافية ونشاطات أدبية، في عدد من العواصم العربية.أذكر منهم الشاعر الكبير أحمد المجاطي، حيث التقينا في دمشق وشاركنا في قراءات شعرية والروائي والإعلامي عبد الكريم غلاب حيث التقينا في نشاطات للاتحاد العام للكتاب العرب، وكان رئيساً لاتحاد كتاب المغرب، والقاص والروائي أحمد المديني، وقد التقيت به في الجزائر، وكنا معاً في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب.

لكن ما أن وصلت إلى المغرب، حتى وجدت بيوت كثيرين من المغاربة مفتوحة لي ولعائلتي وكذلك قلوبهم، وكان بيتي مفتوحاً لهم وقلبي أيضاً.

وكان من النادر أن تمر ليلة من دون أن أكون في بيت مغربي وفي أكثر من مدينة مغربية، أو ان يكون عدد من المثقفين المغاربة في بيتي.

لقد كنت مغربياً، وحين أطلق علي الصديق الجميل الراحل حسن العلوي اسم سي الحريزي، فقد كان يؤكد مغربيتي تلك ومازال بعض الأدباء المغاربة يكتبون إلي أو يهاتفونني باسم سي الحريزي.

وهذا ماكان يسعدني وما زال، وكان حضور المغرب في شعري وما زال أيضاً.وحين عدت إلى بغداد، لم تنقطع علاقتي بالمغرب والمغاربة حتى يوم الناس هذا.

ومنذ أن أقمت في عمان، استمرت علاقتي هذه، وكان أول من زارني فيها، الروائي الكبير أحمد المديني وقد أهديت له أول مجموعة شعرية كتبتها في عمان، ووصفته، أخي الذي لم تلده أمي، وهو كذلك حقاً.

وحين انقطعت أخباري بعد احتلال بغداد، كتب مقالة نشرها في صحيفة القدس العربي، على شكل رسالة موجهة إلي، وتركت أثراً عند اصدقائي من الكتاب العرب، وأخبرني في ما بعد أكثر من صديق، أنه قرأها وهو يبكي. ويزورني بين الحين والحين، في معتزلي بعمان، أدباء وفنانون وإعلاميون مغاربة ، كلما كانوا في الأردن.

كما وجهت لي دعوات لزيارة المغرب على امتداد سنين إقامتي في عمان، من وزارة الثقافة ومهرجان موسم أصيلة الثقافي واتحاد كتاب المغرب. فتحياتي ومحبتي وامتناني، للمغرب وللمغاربة.

p شغلتم سابقا منصب رئيس لاتحاد الأدباء في العراق، ثم أمينا عاما لاتحاد الكتاب العرب، كيف تستعيد العلاقة مع اتحاد كتاب المغرب لحظتها ودوره الفاعل، وواقع هذا الاتحاد اليوم؟

n لا أستطيع أن أتحدث عن واقع اتحاد كتاب المغرب الآن، لأنني أكاد أعيش في عزلة، بعيداً عن جميع نشاطات الاتحادات العربية.

غير أني أسمع بين وقت وآخر، من يتحدث عن تراجع اتحاد كتاب المغرب، دوراً ونشاطاً، وهذا ما لا أستطيع نفيه أو تأكيده.

لكن حين أعود إلى مراحل سابقة حتى قبل مرحلة إقامتي في المغرب، وكان اتحاد كتاب المغرب وفي جميع مؤتمرات اتحاد الكتاب العرب ونشاطاته في هذه العاصمة العربية أو تلك، مثالاً يحتذى في مواقفه وفي مستوى مشاركاته.

وما كان يستأثر بالاهتمام ويستدعي الاحترام والإعجاب، كونه كاد يكون، الاتحاد الوحيد ، المستقل، والذي لا يتأثر بسياسات حكومات بلده، ويتخذ مواقفه بحرية وشجاعة من دون أي حساب، وكان ما يقدمه، ممثلو اتحاد كتاب المغرب على الصعيد الفكري في الندوات والمؤتمرات، بالغ التميز وطالما فتح باباً واسعاً، على ما هو جديد في الإبداع والمعرفة.

وحين اقتربت من الاتحاد خلال إقامتي في المغرب، احترمت قياداته ومنتسبيه، والممارسات الديمقراطية في مؤتمراته ونشاطاته وحواراته. ولم أنس يوماً، مَن عرفتهم مِن تلك القيادات، ومن المنتسبين، رحم الله من رحل منهم وأطال في أعمار الأحياء.