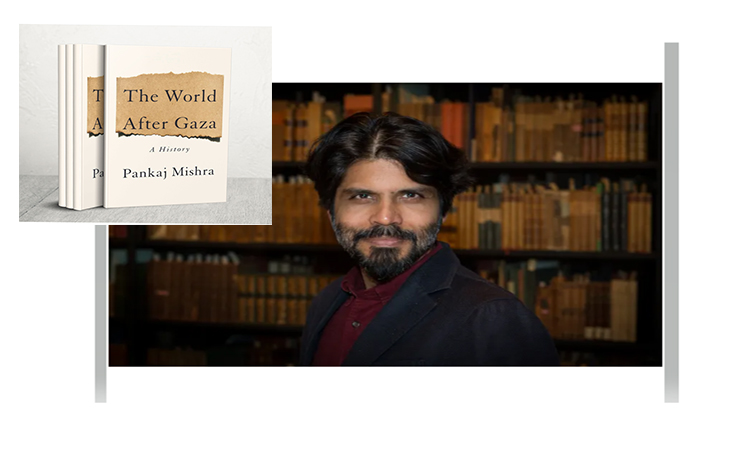

يعتبر الروائي وكاتب المقالات الهندي التقدمي، بانكاج ميشرا، أحد أبرز مفكري هذا الجيل وأصواته المناهضة للاستعمار والرأسمالية والعنصرية والهيمنة الغربية. وقد نشرت له عدة أعمال روائية وثقافية وفكرية تدور حول هذه القضايا المحورية.وقد صدر له مؤخرا، عن دار نشر فيرن البريطانية في 300 صفحة، كتاب جديد بعنوان «العالم بعد غزة». ويعيد الكتاب صياغة الصراع الدائر حول فلسطين وتأطير جذوره التاريخية وانقسام الاستجابة العالمية حوله وتداعياته الأخلاقية والجيوسياسية.

النظام العالمي والهولوكوست

يلفت الكتاب إلى أن النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، في نواح كثيرة منه، قد تشكّل استجابة للمحرقة النازية (الهولوكوست) وفظائع الحروب الأهلية النهائية التي أصبحت في الوجدان السياسي والأخلاقي الغربي، معيارا للفظائع والإبادة الجماعية النموذجية، وتسيطر ذكراها على كثير من تفكير الغرب. لكن الأهم أنها شكلت مبررا أساسيا لـ»حق» الكيان الصهيوني في الوجود و(الدفاع عن نفسه!). لكن أجزاء أخرى من العالم، مزقتها صراعات ومذابح جماعية، لا تسلّم بـ»فرادة» الهولوكوست و»استثنائيته» التاريخية والأخلاقية، حتى لو كانت فظائعه البشعة كذلك. روتينيا، يتم استدعاء المخاوف من تكرار الهولوكوست لتبرير سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين. وبالنسبة لـ»الشعوب السمراء»، بتعبير المؤرخ والسوسيولوجي الأميركي وليم إدوارد دي بويس (1868-1963)، فإن ذاكرة هذه الشعوب التاريخية الرئيسة تجارب مؤلمة عاشوها تحت العبودية والاستعمار.ويعتقد ميشرا أن قضية القرن الـ20 المركزي هي تصفية الاستعمار والتحرر من احتلال الرجل الأبيض. ويذكّر ميشرا بـ:أن أجزاء كبيرة من العالم لديها ذاكرة ثقافية وذاكرة تاريخية لفظائع ارتكبتها القوى الغربية هناك، وأدت في الواقع إلى تكوين هويتهم الجامعة. وهذه هي الطريقة التي يرون بها أنفسهم في العالم».ويخلص ميشرا لأن الاستعمار الأوروبي بأفريقيا، والحروب المدمرة بآسيا، والإبادة الجماعية في الشرق الأوسط مؤخرا، قد شكَّلوا حياة مليارات البشر.

الإبادة والاستقطاب

يتناول الكتاب أساسا حرب الإبادة الحالية في غزة، والاستقطاب في ردود الفعل تجاهها، كنقطة انطلاق لإعادة تقييم واسعة لسرديتين متنافستين من القرن الماضي:

رواية الشمال العالمي انتصارا للرأسمالية الليبرالية على الشمولية والنازية والشيوعية.

رواية الشعوب السمراء بالجنوب العالمي الداعية للمساواة العرقية والتحرر من الاستعمار الغربي.

في حين يتحول توازن القوى في العالم، ولم يعد الشمال العالمي يتمتع بمصداقية أو سيطرة مطلقة، من الأهمية فهم كيف ولماذا فشل شمال العالم وجنوبه في التحدث مع بعضهما.

مع انهيار الأساسات والمعالم القديمة، لا يمكن إلا لتاريخ جديد -بتوكيدات حادة الاختلاف- أن يعيد توجيه العالم، وتظهر الآن وجهات نظر عالمية إلى النور.

وفي أطروحة موجزة وقوية ومحددة، يتعامل ميشرا مع الأسئلة الأساسية التي تطرحها أزمتنا الراهنة، ومنها:

إن كانت بعض الأرواح أهم من غيرها؟! ولماذا يتم تبني سياسات هوية مبنية حول ذكريات المعاناة واسعة النطاق؟ ولماذا تتكثف العداوات العنصرية عشية اندلاع موجة اليمين المتطرف بالغرب، مما يهدد باندلاع حريق عالمي؟

في هذا السياق، يُعدُّ كتاب «العالم بعد غزة» دليلا أخلاقيا لا غنى عنه لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا»، وقد لقي الكتاب ترحيبا واستحسانا لدى المثقفين والمفكرين التقدميين. فاعتبرته الكاتبة اليسارية اليهودية الكندية نعومي كلاين «شجاعا ومحفزا، ومفكرا وأخلاقيا، وصارما وموسعا للعقل».ووجده الكاتب الأمريكي ومحرر عمود سابق في نيويورك تايمز أناند غيريدهاراداس: «عملا منتصرا للتعاطف في صراع استقطابي». فيما اعتبره المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان: «كتابا مليئا بالعاطفة والغضب والوضوح». مشيرا لأن «ميشرا أحد الأصوات المهمة في جيلنا».وقال الروائي الليبي هشام مطر: «يُظهِر هذا الكتاب المهم والمُلِح للغاية ميشرا، أحد أكثر كتابنا ذكاء وشجاعة، في ذروة قوته وبراعته».

الصدمة والتحول

إن ميشرا وافد متأخر نسبيا على قضية فلسطين. كان مفتونا بأبطال إسرائيل، وليس بأبطال العرب، عندما نشأ في الهند؛ حتى إنه كان لديه صورة على جدار حجرته لموشيه ديان، وزير الحرب الإسرائيلي خلال حرب 1967. وجاء تحوله خلال زيارة عام 2008 إلى فلسطين المحتلة، حيث صُدم عندما شهد الإذلال الذي يتعرض له سكان الضفة الغربية.وكتب ميشرا: «لم يكن هناك ما يجهزني (لتحمل رؤية) الوحشية والبؤس الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي»، «الجدار المتعرج وحواجز الطرق العديدة.. المقصود منها تعذيب الفلسطينيين في أرضهم.. الشبكة الحصرية عنصريا تتكون من الطرق الأسفلتية اللامعة وشبكات الكهرباء وأنظمة المياه التي تربط المستوطنات اليهودية غير القانونية بإسرائيل».والأمر الحاسم هو أنه شعر برابطة عرقية قوية مع العرب. فـ»هنا»، كتب ميشرا، «كان هناك تشابه لا أستطيع إنكاره». كانوا «أناسا يشبهوني». وبهذا الارتباط -وجودهم المشترك على جانب البشرة السمراء والذي حدده دي بويس باعتباره «خط اللون»- حدد ميشرا أوراق اعتماده وأصول انتقاده.

لقد حررت الهند نفسها من تفوق العرق الأبيض الغربي، لكن الفلسطينيين «يعانون الآن كابوسا اعتبرناه أنا وأسلافي وراءنا».

إن شرور الاستعمار الغربي تشكل أساس هذا التحليل. يقول ميشرا:»عملت جميع القوى الغربية معا لإقامة ودعم نظام عنصري عالمي، حيث كان من الطبيعي تماما أن يُباد الآسيويون والأفارقة، ويُرهّبون، ويُسجنون، ويُنبذون».

كانت النازية، من هذا المنظور، مجرد امتداد للاستعمار، استقدمه هتلر من ممارسات الاستعمار الأوروبي إلى أوروبا القارية، وتدفقت المحرقة بشكل طبيعي من الإبادات الجماعية الأخرى التي ارتكبها البيض بأنحاء العالم.

«تجيير الهولوكوست صهيونيا»

الغريب أن ذكرى الهولوكوست لم تُخلَّد إلا قليلا بعد الحرب. ويستشهد ميشرا بالفيلسوفة الألمانية الأميركية اليهودية حنا أرندت (1906-1975) وآخرين؛ فيقول إن الهولوكوست لم تصبح تجسيدا لقضية سياسية لصالح الصهيونية إلا لدى محاكمة آيخمان عام 1961، حيث أصبحت إسرائيل أو زعمت أنها الدولة الوحيدة التي تضمن سلامة اليهود.

وفي الوقت نفسه، كان القادة الإسرائيليون يصورون العرب على نحو متزايد باعتبارهم متعاونين مع النازيين، ويهددون بإبادة جماعية جديدة.ويقول ميشرا إن الذاكرة الجماعية للهولوكوست «لم تنبع عضويا مما حدث بين عامي 1939 و1945 فحسب، بل بُنيت متأخرة، وبشكل متعمد للغاية غالبا، ولأغراض سياسية محددة». والآن، يرى كثيرون أن ذكراها «حُرِفت لتمكين القتل الجماعي» الإسرائيلي ومنح إسرائيل الحصانة.

رفع الصوت عاليا

يُعتبر كتاب ميشرا امتدادا لمقاله المفصلي في مارس 2024 بمجلة «لندن ريفيو أوف بوكس» المرموقة، وقد أراد بهما التعقيب على فاجعتين، أخلاقية وفكرية، أصابتا العالم في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول:

– الفاجعة الأولى، عمليات القتل والتدمير والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بشكل متعمّد للغاية في غزة بدعوى الدفاع عن النفس.

– الفاجعة الثانية، محاولات بذلها أنصار إسرائيل بالغرب، صحافيون وساسة ورجال أعمال، للتعتيم على حقائق جلية جدا لا تتعلّق بعدوان إسرائيل فقط، بل بتاريخها الطويل من احتلال الأراضي الفلسطينية، وتوسّعها الاستيطاني المستمر بالضفة الغربية، وتقويضها الحركات الفلسطينية السلمية.

وهو مجرد كاتب لا أكثر، ولا يمكنه فعل الكثير إزاء ممارسات مخزية من تعتيم وإغفال ومراوغة، تورّط فيها كتاب وصحافيون، إلا رفع الصوت عاليا، سعيا لكشف قضايا اعتُبرَت طويلا من المحرمات، ويُعاقَب عليها بشدّة في الفضاء العام بالغرب الجماعي.

لون البشرة

في إحدى فقرات الكتاب، يورد ميشرا عبارة كتبها جورج أورويل عام 1945 حول أن فلسطين «مسألة متعلّقة بلون البشرة»، أي البعد العرقي والعنصري في قضية فلسطين، بل إن زعيم حركة استقلال الهند، موهندس غاندي، رأى الوضع هناك من المنظور نفسه كذلك.ويؤكد ميشرا أن فلسطين بنهاية المطاف قضية ذات ارتباط عميق بلون البشرة منذ أن تواطأ الصهاينة الأوروبيون مع القوة الإمبريالية البريطانية لاستيطانها واقتلاع أهلها.

لقد أبدى أشخاص مثل غاندي تعاطفا مع الحركة الصهيونية إبان سنوات الهولوكوست، لكنهم توجسوا جدا من مساعيها لإقامة دولة عبر الدعم العسكري البريطاني. ذلك أن غاندي وقادة آسيويون وأفارقة آخرون كانوا يخوضون معاركهم الخاصة ضد أوروبيين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.وبعد عقود عديدة، ردّد الزعيم نيلسون مانديلا والأسقف ديزموند توتو صدى هذه الفكرة، عندما أصبحت إسرائيل حليفا وثيقا لنظام الفصل العنصري (أبارتهايد) في جنوب أفريقيا.

واليوم تقود جنوب أفريقيا المعارضة الدولية ضد النظام اليميني المتطرف في إسرائيل، رغم الضرر الكبير الذي يلحق بمصالحها الاقتصادية، وتتلقّى دعما تلقائيا (فطريا) من دول كثيرة عانت تبعات العنصرية والإمبريالية.والآن، بوصول الرئيس الأم ريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بأمريكا على رأس نظامٍ يؤمن صراحة بتفوق العرق الأبيض، وتصاعُد نفوذ العنصريين أمثاله بأوروبا، وتواطؤ هذه القوى على موقف يستهدف ويعادي المهاجرين ذوي البشرة السمراء، ومع الخوف العنصري للغرب من الصين وكرهه لها، يُنظر إلى فلسطين بشكل متزايد كقضية تتعلق بلون البشرة، أكثر حتى من السابق.

ثقافات الذاكرة وخطاب المظلومية

لقد قامت أمريكا بدور محوري في تحويل المحرقة النازية (الألمانية) إلى آليةٍ للتوسع والاستيطان الإسرائيلي، وتحويل مصير ضحايا النازية الرهيب إلى واقع قاد، بحسب الكاتب الإسرائيلي بوعز إيفرون (1927-2018)، لانفلات إسرائيل من «أيّ قيود أخلاقية، لأن من هو مُهدَّد بالإبادة يرى نفسه معفيا من أيّ اعتبارات أخلاقية قد تقيد مساعيه (التي يزعم أنها) لإنقاذ نفسه».

يلاحظ ميشرا أنه كان للشعوب المهاجرة إلى أميركا دور محوري في تشكيل معالم عدة دول قومية، من الهند إلى أيرلندا. لكن الارتباط اليهودي-الأميركي بإسرائيل كان تاريخيا الأكثر أهمية وتعددا للأوجه.وشمل مستويات مختلفة، سياسية واقتصادية وفكرية وعاطفية، جامعا فئات متناقضة: أصوليين مسيحيين وملحدين متطرفين ويساريين علمانيين وأباطرة وادي السيليكون وأعداء السامية العنصريين. ويستدعي هذا الارتباط كافة المشاعر والتحيزات.فالمتعصّبون أشباه الأمّيين يتطلعون لمعركة نهاية العالم (هرمغدون وعودة المسيح)، وأصحاب التعليم العالي يلتمسون معنى في الفراغ الروحي للحياة المادية الأميركية بالتماهي مع إسرائيل.

ورغم أن لدى الدول القومية «سردياتها» التي تكسبها شرعية ذاتية، ليس هناك دولة تشكّلت ديباجاتها ومبرراتها الروحية والنفسية بحدثٍ كما تشكّلت ديباجات إسرائيل حول الهولوكوست، سعيا لأجل ترسيخ ذكرى معاناة الأسلاف عمدا في نفوس الأجيال القابلة للتأطير والتجنيد، وتُستغل لارتكاب أسوأ فظائع البشر.

ويجادل هذا الكتاب ضد ثقافات الذاكرة التاريخية (المزعومة) لأنها تدمّر الحسّ الأخلاقي الفردي والنسيج الاجتماعي ناهيك عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قطيعة مع التاريخ!

في ختام الكتاب، تقدير كبير ومستحق لطلاب الجامعات وغير الطلاب أيضا الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة لحرب الإبادة في غزة، والتي مثلت صحوة عالمية كبرى شملت العالم الثالث والجنوب العالمي وخاصة عواصم وحواضر أوروبا وأمريكا الشمالية، في إشارة إلى أن «غزة دفعت كثيرا من الناس إلى الاعتراف بحقيقة المشاكل المتجذّرة في مجتمعاتهم».