تنطلق الهيمنة على الشعوب من خلال امتلاك سردياتها المُؤَسسة، وإعادة كتابتها لتهيئة الأرضية للتدخل العسكري والسياسي ثم الاقتصادي، أو من خلال اجتياح المجتمعات المستهدفة بالحكايات أي بجعلها تتخلى عن حكاياتها وسردياتها وتعويضها بحكايات اخر.

السيطرة أو الهيمنة أو التوسع أو الاحتلال يبدأ من الحكي؛ من المتخيل قبل الجغرافية، ومن اعادة سرد حكايات التأسيس بالشكل الذي يُحملها معاني جديدة مما يجعل المجتمعات تقبل هذا الوضع، وتندمج دون أن تعي ذلك في صيرورة التصالح مع الوضع، وربما جعله أفقا للانتظار، وإعادة كتابة السرديات الذاتية بشكل منسجم، ومتطابق مع هذه الأطماع، وتذهب إلى أبعد من ذلك. إنها تبدأ بحكي تاريخ تلك الشعوب من وجهة نظرها، وتجعل هذه الشعوب تصدق ذلك، وتقتنع به، وتدفعها إلى أن تنظر إلى ذاتها من وجهة نظرها.

إن المنتصر ليس هو من يكتب التاريخ فقط، ولكن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ قبل المواجهة، قبل أن يدخل المعركة، يكتبه قبل أن توجد فكرة المعركة، وحتى وإن لم توجد أصلا.

لقد قرر الغرب في تلك السردية التي تميزنا وتأسس لوجودنا في المتخيل العالمي، التي جعلته يرانا، وتخيلنا انطلاقا من العوالم الغرائبية لـألف ليلة وليلة، ويختزلنا من خلالها، ويدفعنا نتمثل ذاتنا من خلاله، ويضعنا في سلة واحدة دون مراعاة للاختلافات الجغرافية، والإثنية، والتاريخية، والثقافية وعدم التمييز بين الشعوب ذات الثقافة العربية والشعوب العربية فعلا. مثلا تقدم أشهر الانتاجات السينمائية العالمية حول الإرهاب التراث المعماري المغربي على انه أفغاني، باكستاني، شرق أوسطي إلي غير ذلك، إلى أن تحول المغرب بسبب الاستقرار الذي يعيشه، بخصوصيته الجغرافية والمعمارية والثقافية التي تختلف عن تلك الدول السالفة الذكر، وتبعد عنه بآلاف الكيلومترات بشكل عام كخلفية، أي ديكور للإرهاب، والشيء الذي سيؤدي حتما إلى ترسيخ هوية بصرية، وربطها كليا بالإرهاب، وطمسها.

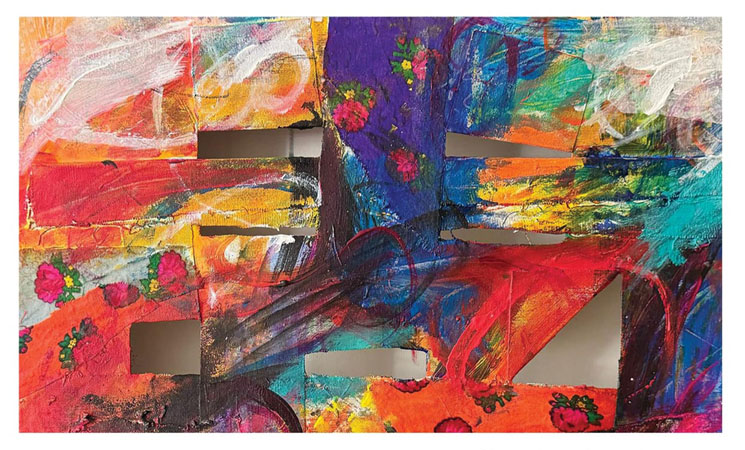

إن بناء مجتمع متقدم، تبدأ من إعادة كتابة سردياته من وجهة نظره بمسافة نقدية والتخلص من الوهم –علاقتنا مع ذواتنا- وامتلاك صوره، الصور التي أصبحت الوسيلة المهيمنة لتنقل هذه السرديات، لتخلص من تلك الصور النمطية التي روجها عنا وفرضها علينا الآخر، ويجعل حتى تلك الشعوب التي لا تعرفنا، ولا تربطنا بها لا علاقة جغرافية ولا تاريخية تنظر إلينا من نفس الزاوية.

لا يبدأ التحرر والاستقلال الحقيقي، من الاحتجاج أو من إجبار الآخر أو التوسل إليه لتغيير رؤيته، ولكن بأن نبادر، ونصور حكايتنا وننتج صورنا، بنوع من الاستقلالية المالية والفكرية أي أن يكون هناك انتاج وطني. وبمعنى آخر أن تكون لدينا سينمانا ممولة في غالبيتها برأسمالنا الوطني، الضامن لهذه الاستقلالية، لأن المال مهما كان مصدره، سواء من الغرب أو الشرق، لا يأتي وحيدا بل إنه يحمل معه الأفكار والقيم وتختفي وراءه شئنا أم أبينا مصلحة ما ويهدد استقلالية وتفرد العمل الفني وتفرده. عوض بيع وتصدير ثقافتنا كمادة أولية واستيرادها مصنعة ومعلبة، من المفروض تسويقها كمنتوج يذهب مباشرة إلى المستهلك بمعاييرنا، ودون أية وساطة.

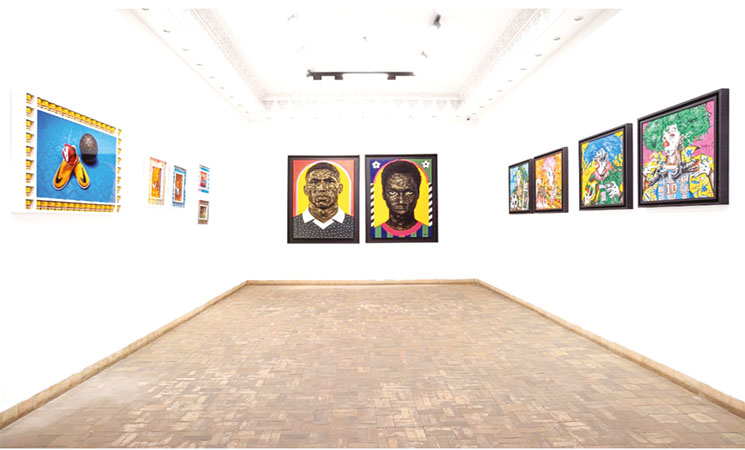

هناك محددات عديدة لتعريف لسينما الوطنية. لكن إذا تركنا ولو مؤقتا جانبا الإبداع لأنه يصعب تقييمه بشكل موضوعي، يمكن أن نُعرف السينما الوطنية على أنها ببساطة هي تلك السينما التي ينتجها بلد ما، ويستهلكها، بغض النظر عن أي تقييم جمالي وفني أو إيديولوجي وبغض النظر عن نوعيتها، والكيفية التي تتمثل بها هذه السينما واقعها.

السينما الوطنية تولد، وتتبلور، وتستهلك محليا.

السينما الوطنية ليست هي السينما التي تستورد شهادة الميلاد من الخارج، وتنتجها بالنيابة عنا أو بمبادرة منها كبريات شركات الإنتاج والتوزيع بمنطق التدبير المفوض، وتحمل خاتم كبريات المهرجانات، سينما يصفقك لها الآخر ونضطر مرغمين لقبولها بنوع من الانبهار ودون أية مسائلة.

السنيما الوطنية هي تلك السينما التي نبادر نحن بإنتاجها، وتعبر شاشاتنا وذاكرتنا. نشاهدها نحن أولا، أي الجمهور الذي تستهدفه هو الذي يصنع نجاحها، يتداولها، تنطبع في ذاكرته، ويدفع الآخر للاهتمام بها، وليس العكس، مع بعض الاستثناءات التي تأكد طبعا القاعدة. الفيلم الهوليودي مثلا يتوجه بنسبة كبيرة للجمهور الأمريكي ولشريحة معينة من هذا الجمهور ذكورا أو إناثا، ولشريحة عمرية معينة مع مراعاة للقيم المهيمنة داخل المجتمع وحتى داخل الأقليات. وبعد ذلك عندما يريد أن يتوجه الى العالم يغير فقط استراتيجية الترويج حسب ثقافة كل منطقة.

أكيد أن بدايات السينما الوطنية، خصوصا تلك التي جاءت متأخرة كالسينما المغربية، لا تكون في المستوى المطلوب، ولا ترقى الى تطلعات المهتمين والحالمين بها، لأنهم كانوا قد اطلعوا على أهم ما أنتج عالميا، ويتوقفون في مواقع متقدمة من تاريخ السينما، وبالتالي تَكون لهم أفق انتظار أكبر من إمكانيات الواقع.

في نظري إن تقيم مسافة نقدية بين السينما، بكل ما انتجت من تحف، وبين تقييم سينما مازالت تتحسس خطواتها، وتبحث عن لغتها الخاصة، وموقعا في ذاكرة جمهورها وفي المشهد السينمائي العالمي تمرين صعب، وتتطلب ابداع مقاربات نقدية جديدة خاصة بهذه السينما، والمقاربة التي تنطلق من إقامة مقارنات مع آخر الافلام التي تتنافس على السعفة أو الذب الذهبيين التي لا يمكن إلا أن يكون مجحفة في حق هذه السينما، ويحكم عليها بالفشل وينفي من اعتباراته مفهوم التاريخ او ببساطة حد ادنى من القراءة العلمية أو الموضوعية.

لكل شعب تاريخه، ومتخيله، والطريقة يتمثل بها ذاته ومحيطه والطريقة التي ينتقل بها من لاكتشاف والاستهلاك إلى الإنتاج كسلوك جمعي. في المقابل، إن دولة تنتج فيلما أو فيلمين في السنة يتم اختيار أحدهما في مهرجان كان أو أي مهرجان آخر من نفس الدرجة لا يعني توفر تلك الدول على سينما وطنية، او دولة كالهند التي ليس حضور في المهرجانات يوازي حجم انتاجها لا يمكن ان نسقطها من السينمات الوطنية.

مرة أخرى السينما الوطنية، بعيدا عن الاعتبارات الفنية والجمالية، توجد عندما تكون هناك صناعة سينمائية متكاملة، أي وتيرة إنتاج وتوزيع محليين، عندما يتحقق التراكم، ويتبلور نمط خاص في والكتابة، الإنتاج، وتقاليد الفرجة، وذاكرة جماعية، وإحساس بالانتماء، عندما يوجد هناك تاريخ محلي للسينما-أو بالأحرى تواريخ- وهو حتما جزء من تاريخ السينما عالميا، لأن تاريخ السينما هو حصيلة السينمات الوطنية.

إن إعادة انتاج ما ينتجه الآخر المتفوق، أو ببساطة تقليده هو نفي تاريخية هذا الانتاج وفصله عن سياقاته واختزال السينما في عبقرية ميتافيزيقية أو هبة ربانية، قد يكون منتوج هذا التقليد موضوع ابهار محلي، واعتراف بمركب النقص، أو قد يكون كلعبة نفرح بها، ربما نتعلم من خلالها لكن ذلك لن يخلق لنا موقعا في السوق العالمية.

إن اشكال وانماط الحكي لا تتبلور خارج جغرافيتها وسياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا يمكن ارغام واقع معين مختلف على الدخول في قوالبها، ولا يمكن استعمالها بنفس الشكل في كل الثقافات.

نوع أفلام الو يسترن مثلا هو وليد فترة معينة من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، أي فترة الغزو الامريكي ولا يمكن اعادة انتاجه بنفس الشكل في جغرافية اخرى خارج القارة الامريكية، بنفس الشك لأنه لا يمكن أن نتخيل أن مخرجا من الجنوب الإيطالي ينجز فيلما بنفس إيقاع ونَفس فيلم بركمان، أو بركمان نفسه أن ينجز فيلما على شاكلة الكوميدية الإيطالية لسنوات الستينيات القرن الماضي، ومستحيل أن يكون فيلليني فرنسيا أو ألمودوفار غير اسباني.

باختصار إن تمثلنا للأشياء هو الذي يجعلنا ننتج نظرتنا الخاصة من خلال معرفة والتعرف على ذاتنا واعادة اكتشافها. ان نظرتنا الخاصة للأشياء هي الوسيلة التي يمكن أن نواجه بها الآخر ومنافسته. شعب منفتح على الاخر، ويعي ذاته، أي يعرف مناطق القوة والضعف فيه وفي تاريخيه، ويعرفه بالشكل الذي يجعله يجد فيه ما يمكنه أن يطوره ويواجه الآخرين أو على الأقل أن يكون له موقعا بينهم من خلال منتوجه و من خلاله أيضا انتمائه إلى الثقافة الانسانية، أي وجوده في سياق تاريخه الخاص وسياق التاريخ الانساني بما هو حصيلة، وليس هيمنة مجتمع معين.

إن شعبا متقدما هو ذاك الذي ينظر في مرآته كطقس يومي، ويرى من خلالها حقيقته وله القدرة على مواجهتها، وليس هو ذاك الذي يتمثل ذاته من صورة رسمها عنه الآخر أو يستنسخ صور الآخرين. من هنا يتبلور الوعي بالذات الجماعية، وتتبلور فكرة الثقافة الوطنية. يصبح تقدم المجتمع ممكنا عندما يتمكن مجتمع معين من خلال قدرته على الحكي وتعميم ذلك على مجتمعات اخرى وجعل ثقافته متاحة خارج حدوده.

إننا عندما ننتج سردياتنا وصورنا، نواجه الذات، ونواجه الآخر، وننحت موقعنا في العالم، ونفرض على الآخر الطريقة التي يجب أن ينظر بها إلينا مستقبلا، أي أن نكون نحن من يضع ويحدد قانون اللعبة، لعلاقتنا مع الآخر صديقا كان أو عدوا.