غزا الرومان بلاد الأمازيغ فهربوا منهم جنوبا ليصبحوا غزاة لبلاد الحراطين بوادي درعة

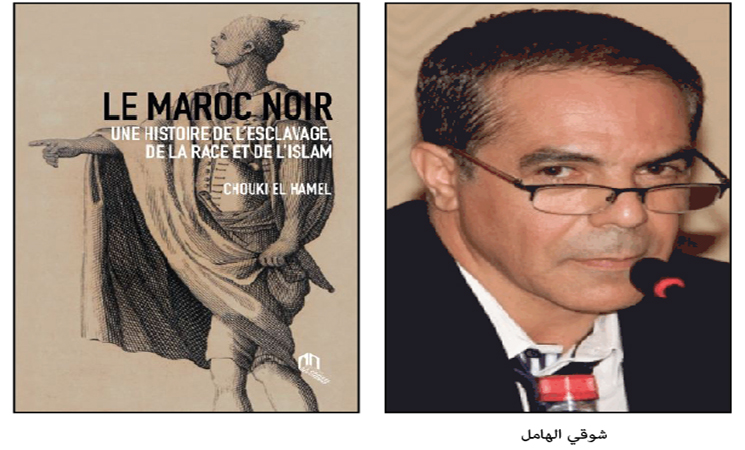

صدرت منذ سنة ونصف الطبعة الثانية، من الترجمة الفرنسية لكتاب الباحث المغربي شوقي هامل، الحامل لعنوان: «المغرب الزنجي» (البعض يترجمه حرفيا ب «المغرب الأسود» وهي ترجمة غير دقيقة)، ضمن منشورات «ملتقى الطرق» بالدار البيضاء، التي أنجزتها الفرنسية آن ماري تويسن. وهو كتاب إشكالي، معرفيا وأكاديميا، يقارب واحدة من أعمق وأهم القضايا الثقافية والفكرية والتاريخية، ليس بالمغرب فقط، بل في كل الشمال الغربي لإفريقيا، ضمن المجال الذي بلغه ما يمكن وصفه ب «الإسلام المغربي» بمرجعيته المذهبية المالكية وبمدرسته في العبادات والعقائد (الأشعرية على طريقة الجنيد)، التي تبقى موروثا أندلسيا بها، سجلت لاختلاف واضح وكبير عن كل التجارب التأطيرية والفكرية والمذهبية بالمشرق العربي والإسلامي. وهي موضوعة «العبودية» وتبعاتها من سلوكيات عنصرية ضد «الزنجي» الأسود بها.

الكتاب الذي صدر في الأصل باللغة الإنجليزية، للباحث الأكاديمي شوقي هامل، الأستاذ المحاضر بجامعة أريزونا الأمريكية سنة 2013، ضمن منشورات جامعة كامبردج، يقدم مقاربة علمية جديدة لموضوعة «العبودية» ضمن التاريخ الإجتماعي للمغاربة، تأسيسا على ما يمنحه التأويل للنصوص الدينية ضمن مدرسة فقه النوازل المغربية. وهي مقاربة أكاديمية تسجل اختلافها من مرجعيتها الأنغلوساكسونية، المختلفة تماما عن المرجعية «الأفريقانية الفرنسية»، التي لها منطلقاتها المعرفية وإسقاطاتها التأويلية. وهي مرجعية أنغلوساكسونية أمريكية بالتحديد، تجد سندها في كم وحجم الثقافة الأكاديمية الهائلة الدارسة لموضوعة «العنصرية والعبودية» السوداء كما تجلت في التاريخ الأمريكي منذ القرن 17 الميلادي حتى اليوم.

بالتالي، فإن مغامرة ترجمة أجزاء كبيرة من هذا الكتاب الأكاديمي الهام، إنما تهدف إلى محاولة تقديم مقاربة معرفية أخرى لموضوع شائك مثل موضوع «العبودية والزنوجة» بالمغرب، تاريخيا وثقافيا وسلوكيا، من مرجعية فكرية مختلفة عن تلك التي تعودناها ضمن المنتوج الجامعي باللغة الفرنسية. خاصة وأن نقطة «قوة» (إن جاز لنا هذا التعبير) مقاربة الباحث المغربي شوقي الهامل، كامنة في أنه أصلا متمثل للثقافة والمعرفة الأكاديمية الفرنسية في هذا الباب، بسبب كونه خريج جامعة السوربون بباريس، التي حصل بها على الدكتوراه في التاريخ، مثلما اشتغل لسنوات هناك ضمن «مركز الدراسات الإفريقية» حيث تخصص في دراسة واقع إفريقيا ما بعد الإستعمار بمجتمعاتها التي تدين بالدين الإسلامي.

يؤكد الباحث غابرييل كامب (الذي عاش ما بين 1927 و 2002)، صاحب «الموسوعة البربرية» الصادرة سنة 1984، المخصصة للثقافة الأمازيغية بشمال إفريقيا، أن السكان الأولين بالصحراء المغربية كانوا ببشرة سوداء، لكنها مختلفة عن لون بشرة سود منطقة الساحل والسافانا، حتى وإن اعتبرهم ينحدرون من ذات السلالة الإثيوبية خلال العصر الحجري الحديث، عنوانا على التعدد المتحقق عند السود بالمنطقة كلها.

يعود تاريخ تنقلاتهم إلى العهد الروماني، خاصة وأن تقدم الرومان صوب الداخل المغربي، قد دفع بالأمازيغ من أبناء جزولة إلى الإضطرار إلى التنقل صوب الجنوب، مما جعلهم دوما في تماس واحتكاك وتنافس مع السود المتواجدين بواحات درعة. حيث أنه، من خلال اعتمادهم على النوق، وعلى أسلحة متطورة جديدة حينها، تمكن أولئك الأمازيغ من إخضاع تلك الساكنة المحلية بالصحراء، وحازوا وضعا اعتباريا أعلى، مخضعين تلك الساكنة المحلية لوضع اعتباري أدنى، كتابعين.

لقد تطورت التجارة عبر الصحراء أساسا بفضل تناسل وتكاثر النوق والجمال بالصحراء، حيث لا أحد بإمكانه إنكار أن النوق والجمال، قد تم إدخالها إلى شمال إفريقيا من قبل الرومان خلال القرن الأول الميلادي (قبل أن تصبح قطيعا حيوانيا خاصا بالصحراء. ويمكن هنا العودة إلى كتاب ريتشارد بولييت الصادر عن منشورات جامعة كولومبيا بنيويورك سنة 1990 تحت عنوان «الجمل والعجلة»).

لقد أصبح الواقع، كما اقترحت ستيفان غزيل في كتابها «التاريخ القديم لشمال إفريقيا» الصادر في طبعته الثانية سنة 1929، بباريس ضمن منشورات هاشيت، هو أن «البربر الذين كانوا هاربين (من الرومان)، قد تحولوا إلى غزاة». وممكن أنهم قد دخلوا في علاقة حماية أو زبونية مع الحراطين، مكنتهم أن يصبحوا سادة المنطقة والمجال بالجنوب المغربي. علما أن هذا الدفع يتوافق مع التقاليد الشفوية لمنطقة طاطا، التي تؤكد أن «الحراطين» سكان أصليون بالجنوب المغربي وأنهم كانوا أحرارا. مثلما أن الباحث المغربي محمد الناجي، في كتابه «خدمة السيد»، يقدم ملاحظة تذهب في ذات الإتجاه، تفيد أن: «الحراطين يطالبون بحقوقهم في الملكية بصفتهم الساكنة الأصلية لدرعة، معتبرين أن البيض، الذين هم رحل في الأصل، قد جاؤوا بعد ذلك واستغلوا حسن ضيافتهم لهم وعاملوه معاملة العبيد». مما يعني أنهم قد كانوا بالمنطقة تلك، قبل مجيئ الأمازيغ وبعدهم العرب، الذين يعتبرون الأجانب الأغراب الفعليين، والذين غيروا بشكل جلي من البنية الإجتماعية والسياسية لواحات الجنوب المغربي.

كنت قد التقيت في شهر يونيو 1998، مؤرخا مغربيا من طاطا، التي هي واحة بالصحراء المغربية جنوب الأطلس الصغير في ما بين جبل باني الغربي ووادي درعة، الذي أكد لي قائلا: «أنا حرطاني، أقطن بمنطقة طاطا، وكل القرويين من منطقتي سود. إن الحراطين لم يستقدموا من إفريقيا الغربية السوداء، بل إنهم جميعهم من مواليد جهة درعة». مما يعتبر تعبيرا عن شكل تمثل الذات وعن هوية سوداء محلية قائمة.

إن مما يضيفه أولئك السكان الأصليون الزنوج السود (الحراطين)، هو أنه بالإضافة إلى التمييز العرقي والإمتيازات التجارية والإقتصادية للتراتبية الإجتماعية، أدخل عنصر «الشريف» (من نسب الرسول الكريم)، مما ضاعف من تبعية الحراطين. وبالفعل، فإن العرب، مثلهم مثل الأمازيغ، قد اعتبروا أنفسهم عرقا أعلى، مكنهم من امتلاك أغلب أراضي واحات الجنوب المغربي، أو حسب تعبير المؤرخ المغربي العربي مزين «فإنهم قد فرضوا على الحراطين بالإكراه خدمتهم من خلال نظام شبيه بالبنى الإجتماعية المتواجدة بتجربة العبودية عند الغربيين. حيث كانوا يعيشون جميعهم، مقسمين داخل مجموعة قروية مسورة تسمى «قصر»، من خلال نظام شبه طبقي.

إن مختلف هذه التفسيرات المتعلقة بكلمة «الحراطين» جد هامة، كونها تبرز الصعوبة في تحديد هوية الساكنة السوداء المتعددة فعليا بالمغرب. مثلما أنها تعكس شكل تمثل الزنوج السود داخل المجتمع المغربي المعرب، الذي ميز مكانة العبيد بينهم، والذي هو شامل لكل السود المغاربة، مما حولهم إلى مجموعة أو فئة عرقية. علما أنه، بالإضافة إلى غياب مصادر موثوقة لتعزيز تاريخ الحراطين الأصليين ومجمل الساكنة الزنجية السوداء بالمغرب، فإن الزنوجة قد عممت مما شوش بشكل كبير على أصل الحراطين، وأضعف تمثل وفهم تعدد أصول وهجرات الأفارقة السود التاريخية.

الغزو العربي والأفارقة السود

كانت إفريقيا الشمالية، حين ولد الإسلام، تحت الحكم البيزنطي. لكن رومنة الساكنة واعتناقها المسيحية، قد كان محصورا في الشواطئ المتوسطية، مع اختلاف خاص بمصر وإثيوبيا. ولقد أطلق الخليفة الثالث عثمان بن عفان (الذي حكم ما بين 644 و 656 ميلادية) أول حملة على إفريقية (تونس) سنة 647 ميلادي. حيث قامت الجيوش المسلمة بتحدي البيزنطيين في معركة سبيطلة.

كانت تلك المعركة، أول تدشين للحصول على العبيد بشمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي، من خلال إعمال مبدأ السبي. وبالعودة إلى كتابات المؤرخ المغربي محمد إبن عذارى، الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، صاحب واحد من أهم المصادر التاريخية حول تاريخ شمال إفريقيا من الفتح العربي حتى العهد الموحدي، نجد توصيفا مدققا لعمليات السبي، أي عملية الحصول على العبيد من الساكنة المنهزمة والأسيرة (كتاب إبن عذارى المراكشي «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»).

نذكر هنا كمثال،، أنه بعد احتلال مصر سنة 641 ميلادية، وجه العرب حملات صوب بلاد النوبة في الجنوب المصري على عهد الحاكم العربي بمصر حينها أبو عبد الله بن أبي صاغ، انتهت بتوقيع اتفاق مع أهل النوبة سنة 652 ميلادية، يلتزم من خلاله النوبيون بتقديم 360 من العبيد كل سنة للعرب، وهي العادة التي ظلت سارية حتى العهد المملوكي في القرن 13 (ممكن العودة في هذا الباب لكتابات تقي الدين المقريزي). مثلما يمكن التأكد من ذلك، من خلال رسالة رسمية مرسلة إلى ملك النوبيين سنة 758 ميلادية من قبل حاكم مصر موسى بن كعب، يحتج فيها بسبب ما اعتبره إخلالا من النوبيين بالإتفاق الموقع معهم من قبل، حيث إنهم أصبحوا لا يرسلون سوى عبيدا ضعاف ومرضى. حيث أكدت تلك الرسالة قائلة: «إنكم ملزمون بهذا العقد لسنوات، وهو ما لم تحترموه. وبخصوص ما أرسلتموه لنا امتثالا لذلك العقد، فليس فيه سوى الأعرج والشيخ الطاعن في السن أو الطفل الصغير». وإن كنا نجهل حجم أولئك العبيد ضمن الجيش، لكن ابتداء من القرن 9 الميلادي، سنجد أن حاكم مصر ابن طولون، قد كان يتوفر على 5 آلاف عبد أسود ضمن جيشه.