لم يذكر الكاتب الفرنسي أندريه جيد أبداً أي شيء عن تلك الجذور التي ولدت لديه ولعه بأن يدخل المحاكم، ليس كشاهد وليس كقاض أو محام… ولا حتى كمتهم بالطبع أو متفرج، بل كواحد من أولئك المحلفين الذين تستدعيهم المحاكم من قلب أعمالهم وحياتهم العادية، بعد أن تختارهم من بين أعضاء المجتمع المدني ليتابعوا المحاكمات ويتفقوا في النهاية على رأي إجماعي وقاطع قد يأخذ به القاضي وقد لا يأخذ، لكنه غالباً ما يفعل، حين يصدر حكماً بالإدانة أو بالبراءة في نهاية الأمر. المهم في الموضوع، أن أندريه جيد انضم عام 1902 ولشهور إلى المحلفين طواعية، في محكمة الجنايات في مدينة روين، غرب فرنسا، وطلع من ذلك بواحد من كتبه الأساسية، ولنقل: واحداً من كتبه الكثيرة التي دنا فيها مباشرة من مسألتي القضاء والعدالة. والطريف أن أندريه جيد قدم بنفسه إلى محكمة الجنايات طلب اختياره محلفاً، واضطر إلى أن ينتظر ست سنوات قبل أن يتم ذلك الاختيار. لقد دخل التجربة بحماسة شديدة، لكنه لم يخرج منها سالماً، ذهنياً وأخلاقياً، ذلك أن تلك التجربة أعطته، عن العدالة في صورة عامة، فكرة أتت متناقضة مع كل ما كان اعتقده عنها من قبل.

ولعل النقطة الأساس التي حركت خيبة جيد في هذا المجال، تتعلق بالعلاقة بين العدالة المطلقة -لا سيما بالمعنى الحقوقي والتقني للكلمة- والعامل الإنساني. ففي المحاكم، من على مقاعد المحلفين التي سيقول لنا جيد بوضوح إنها شيء آخر تماماً غير مقاعد المتفرجين، تبرز إشكالية تلك العلاقة بكل وضوح. ولئن كان كاتب ومفكر روحي النزعة مثل جيد، اهتم بالقيم الإنسانية في كل أعماله، كان من الطبيعي له، حين وصل إلى كرسي المحلفين، أن يتذكر بحسرة كيف أن السيد المسيح طلب من الناس ألا يحاكموا أحداً وهو القائل: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»، مشيراً إلى مطاردة الناس مريم المجدلية. وقبل الحديث عن الكتاب الذي وضعه جيد حول تلك التجربة وعنوانه «ذكريات من محكمة الجنايات»، قد يكون من المفيد أن نذكر، لأن للأمر دلالته، أنه حين أدار لحساب منشورات غاليمار، بعد صدور ذلك الكتاب بعقد ونصف العقد من السنين، سلسلة كتب خاصة بالقضاء وبالقضايا الكبرى، جعل العنوان العام للسلسلة: «لا تحاكموا».

حين تتعثر العدالة

أصدر أندريه جيد «ذكريات من محكمة الجنايات» عام 1914، وذلك بعد سنة من مشاركته في استفتاء نشرته صحيفة «لوبينيون» بعنوان «المحلفون يحاكمون أنفسهم». وفي تلك المشاركة، كما في الكتاب لاحقاً، توصل جيد إلى استنتاجات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تناقض دوافعه السابقة التي كانت جعلته يرغب بعناد في أن يصبح محلفاً. فما هي هذه الاستنتاجات؟ لعل في الإمكان اختصارها بهذه الجملة التي ترد في التحقيق وفي الكتاب: «إنه ليحدث أحياناً لعجلة العدالة أن تتعثر»، بمعنى أن الآلة التي يجدر بها تطبيق العدالة لا تكون دائماً عادلة، وفي مجالات عدة: مثلاً في مجال اختيار المحلفين وأواليات هذا الاختيار، وكذلك في مجال الأساليب التي تتبع في التحقيقات وجمع الأقوال، المدينة أو المبرئة. ولئن كان أندريه جيد ينعى الزمن الذي استجيب فيه، أخيراً لعناده في رغبته في أن يكون محلفاً في زمن لم يعد فيه مكان للتسامح، فإنه يقف مع هذا ليطرح سؤالاً لا يبدو ظرفياً على الإطلاق، بل يتسم بطابع جوهري: ترى، كيف يمكننا أن نلائم بين ضرورة الدفاع عن المجتمع وضرورة الدفاع عن الإنسان؟

إن جيد، في هذا السياق، يرى نفسه قادراً على أن يشهد على أوضاع يجد فيها المحلفون أنفسهم مجبرين على التصويت ضد قناعاتهم الإنسانية الخاصة، وضد مشاعرهم وإنسانيتهم، لمجرد اضطرارهم إلى مناصرة ما تصوروا أنه العدالة، أو حتى ما أقنعوا بأنه العدالة من طريق أسئلة تطرح عبر ألعاب ذكية غالباً ما تتجاوز قدرتهم على التمحيص والنقد. والحقيقة أن في إمكان المرء في أيامنا هذه، وبعد قرن على صوغ أندريه جيد كتابه، مشاهدة عشرات الأفلام الأمريكية وغير الأمريكية، التي تدور داخل قاعات المحاكم، كي يدرك كم أن جيد كان على حق باكراً، بل إننا هنا قد نطرح سؤالاً فضولياً يتعلق بواحد من أقوى أفلام المحاكم في تاريخ السينما، ونعني به فيلم «12 رجلاً غاضباً» لسيدني لاميت (1957)، حتى نجدنا أمام الأهمية الفائقة التي تسم كتاب أندريه جيد: ففي هذا الفيلم، ثمة 11 محلفاً يجمعون على إدانة متهم، فيما يعارض الإدانة واحد فقط. والفيلم كله يدور داخل غرفة مغلقة وسط حوارات عميقة، يتجاور فيها الحقوقي مع الإنساني والذاتي مع العام، قبل أن ندرك في النهاية أن المعترض ما هو سوى المجرم الحقيقي وقد استهول، بعد جريمته، أن يرتكب جريمة أخرى هي إلصاق التهمة ببريء.

البحث عن العامل الإنساني

من هذا كله، أفلا ترانا نستخلص مع جيد أن ليس ثمة عدالة مطلقة؟ ربما، لكن هذا في الحقيقة لم يكن هم الكاتب. لم يكن همه البحث عن العدالة، بل عن العامل الإنساني، من منطلق وعظي أخلاقي. وهذا ما كان طبيعياً من لدن كاتب جعل من نفسه في كل كتبه، باحثاً يسعى إلى فرض الأخلاق بعد البحث عنها. إنه كاتب للأخلاق لديه منزلة مفضلة على العدالة… من دون أن يفوته التأكيد مراراً وتكراراً، أن ما يصل إلى المحلفين في وحدتهم القاسية المطلقة، حين يطلب إليهم أن يصدروا حكمهم، إنما هو صورة للأحداث مبنية على شهادات ووقائع وتصريحات ومقارنات تكاد دائماً تكون تقريبية، بمعنى أن الحقيقة نفسها تبقى موضع سجال. وهنا يتساءل أندريه جيد: «ترى أليس من أصعب الأمور وأقصاها على المحلف أن يتمكن، ذات لحظة، من أن يكوِّن لنفسه رأياً خاصاً… رأياً لا يتوافق بالضرورة مع رأي رئيس المحلفين؟». ومن ناحية أخرى، هل يكون بعيداً من الصواب أن يقول جيد إنه في أحيان كثيرة قد يجد المحلف نفسه يحكم على مظهر المتهم الماثل أمامه من دون أن يخطر في باله أن يتعمق أكثر، كي يعثر على ما يقبع خلف ذلك المظهر! ثم، هل يكون على صواب ذلك المحلف الذي يجرؤ على أن يصدر حكمه أمام متهم لا يبدو أن لديه حافزاً واعياً لارتكاب جريمة اتهم بارتكابها؟ فمثلاً يروي جيد: ثمة عامل زراعي اتهم بحرق مزرعة، فإذا به -دفاعاً عن نفسه- يقول، «لماذا أحرقها؟ ما هو حافزي لذلك؟» فهل يلام المحلف عند ذاك إن هو أقنع نفسه بالعنصر المسمى قضائياً «الفعل المجاني»؟ ما هو هذا الفعل؟ كيف يكون مجانياً؟ إنها أسئلة كثيرة يطرحها أندريه جيد على نفسه وعلى العدالة في هذا الكتاب الذي إذا أردنا أن نختصره في كلمة سنقول إنه تطبيق ديكارتية مبدأ الشك على العدالة ككل، لا سيما حين يسند تطبيقها عشوائياً إلى ذلك النمط الغريب من الناس: المحلفين الآتين من أي مكان عدا عالم القضاء والقوانين. وهنا لا بأس من التذكير بأن أصداء أساسية من هذا الكتاب، سنجدها لاحقاً في فصول من كتب تالية لأندريه جيد. فمثلاً مسألة «الفعل المجاني» ودوره في رسم العدالة، نجدها ماثلة من خلال شخصية لانكاديد في رواية جيد التي كتبها في العام نفسه الذي كتب هذا الكتاب، «أقبية الفاتيكان».

مسار حياة حافلة

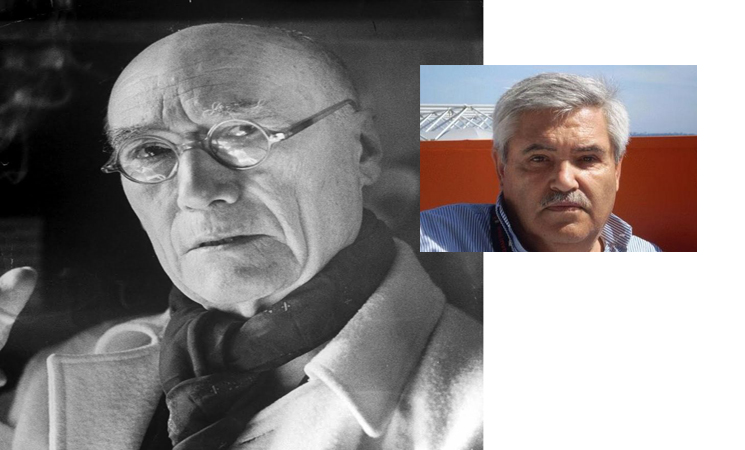

عاش أندريه جيد المولود والراحل في باريس، بين 1869 و1951، وكان واحداً من أكثر كتاب جيله خصوبة وتفرداً، سواء كتب الرواية أو القصة أو كتب الذكريات أو النصوص القضائية أو سدد واحدة من أكبر الإدانات الفكرية إلى النظام الستاليني بعد عودته من زيارة إلى الاتحاد السوفياتي في كتابه الشهير «العودة من الاتحاد السوفياتي» (1936)، وكذلك في مساهمته مع آرثر كوستلر وإغناسيو سيلوني وستيفن سبندر (وكلهم يساريون سابقون) في كتاب «الإله الذي هوى» الذي شكل واحدة من اقسى الصفعات التي للستالينية. ومن أبرز كتب أندريه جيد الأخرى: «مزيفو العملة»، «رحلة إلى الكونغو»، «عودة من تشاد»، «الحاج»، «حدود الفن»، «الأغذية الأرضية»، إضافة إلى كتاب شهير عن أوسكار وايلد (1910) وآخر عن «دوستويفسكي» (1923) و»ملاحظات على شوبان» (1938). وقد نال جائزة نوبل للآداب سنة 1947».

عن «الأندبندنت عربية»