في مباهج الترميز وأسْوِجتها الشعرية

مشرحة أولى:

علاقتي بالشاعر محمد بنطلحة، علاقة تراوح نسقا متآلفا، بين أثر المقروء المتني الآسر لأقنوماته الإروائية الباذخة، ومدارة سؤال الثقافة التي اجترحت الكينونة الشعرية، وأطلقتها في اللانهائي، عبر صيرورة متحاورة، بلغت شأو الافتتان منذ ما يقرب الثلاثة عقود ونيف.

وتؤسس العلاقة المذكورة، صَفَاء ومَوَدَّة متفردتين، يعيد لهما نبضهما وديمومتهما، خُلُوصُهَما وَصِدْقُهَما، وانبعاثهما في الوجدان لحالة المكاشفة، المَجْلُوَّة في إهاب القصيدة الثقافية المشرقة، التي يتمكن من أسر مضمارها وضميرها شاعر كبير في حجم محمد بنطلحة.

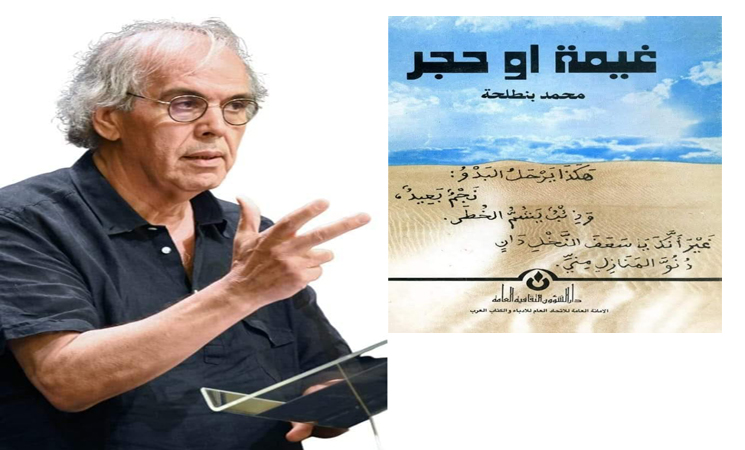

في إطلالة متجددة لهذه الأمثولة المرصعة بذهب الزمان وأسراره، أعادني تاريخ إهداء الشاعر محمد بنطلحة، لديوانه «غيمة أو حجر»، في 25 من دجنبر من عام 1998 بمراكش، إلى قصيدة تقف شامخة، عند منتصف الضفتين، أسماها الشاعر ب»عشب النسيان»، وهي تمحص وجه المكان الموحش، غير آبهة بما ستتركه القطارات عند محطات الوصول، مخالطَة شَوْب الإلغاء واللغو، ومزدحمة بأوثاق النوافذ المعبدية:

ـ ليس في باب المحطة من يرمم ثغرة في صيغة الترحيب..

أو يلغي احتفالا لا يليق بحبكة المشهد.

ستتلو آخر الأشعار تحت نوافذ المعبد . (1) ـ ص 18

خمسة وعشرون حولا، مرت كلمح البصر، تراوحت بين استباق توليف نظر الشاعر،بين إظلام السحاب، شديد العطش، قريب الإحلال والالتفاف، والركون إلى الصلابة وحصار المدى، تحت ميزاب الرصف وتقطع الأشياء المهملة؟. وهو لعمري، جماع مادي روحي، يصير إلى جوهر واحد بطبيعة متجانسة، لا تنفك أن تتحد ذراتهما لتبلغ رابطة الأشتات المتضاربة، لكنها تسمو بعد إدراكها لترتضي تأويلا خالصا ومطيعا للوجود بعينه، يقول بنطلحة :

أيهذا العجاج المعتقُ

نحن كشطنا المرايا.

ونحن اقترحنا الرويَ

وبيت التخلص،

لكننا، لم نكن غير سُمار هذا الهواء المعلق .. (2) ـ ص 19

في مرمى بصر الشاعر، تفطن قصيدة «مدار العوسج»، إلى علة الاحتجاب، في منعها المستديم وتسترها المتشاكل، كفارقة فلسفية، تتحذر من الشك والحيرة، وتستنفر حضورها الرمزي، كي تستعيد دواخلها من إغراءات الحياة ولبسها. سرعان ما يتَأَزَّز حتفها في السفر الطارئ، والخضوع للارتجال والتحمل:

ـ غيمة مثقلة

تحجب النهر عنا

وتحجب من دخله.

يا غريم اليرابيع

كيف سنخفي الوله

في جراب من القش والخيزران

ونحن شريكان في سفر طارئ،

ومواويل مرتجله؟ (3)

لكنه الوقت، المهزوم على أنقاض رواية الشاعر بنطلحة، يعيد تذكيرنا بمنحى الإحالة، في استعارة تعجزها وقدة العين وما علا من ضجيج الصدى، منخطفا إلى بؤرة سؤال التاريخ، رواته المتحذلقون، حول «الدم اليابس فوق أرضية البيت»، ونتوءات تبدو كأنها تترصد حالة الانهزام و»الهرس» و»الانجرار» بقوة الجسد، في منطقة (الفخذين)؟:

أيل يهزم الوقت،

يهرسه،

ويجره من فخذيه.

رويدك.

هذا

ـ إذن ـ

خبر نادر للرواة.

وهذا دم يابس فوق أرضية البيت.

بعد قليل سيعلو ضجيج الضيوف،

وقد يسألون عن الوقت.

هم يسألون هنا.

والرواة هناك. (4) ص 27

ثنائيات الأضداد:

يعكف الشاعر محمد بنطلحة، خلال أسفاره البعيدة، في سراء «الغيمة والحجر»، على تكسير قوة الخيال، وتحويله إلى «عدم لوني» مخالف لكل توقعات القارئ، يميز بين أن يظل عالقا بالاتساع الرؤيوي للوجود والكينونة، والتقيد بظاهرية الأشياء وانزياحاتها، ضمن أشكال تنشد التقليد وترتاح للبعد الواحد.

ففي قصيدته «زرقة ماكرة» يخرج سحر الفجر عن غايته الطبيعية، وتتسق معرفة التغير فيه، لتختصر علاقة الدنو بالنأي، والنكوص بفصاحة التقرب، والصحو بالعقل عند التذوق، ب»النوم» المزدحم المهدود؟.

وفي كل مرة، يثير سؤال الثنائية الميتافيزيقية، وجاهة المجاز الأنطولوجي في هذا الانكشاف الواعي والمتحيز لمصير «الأنا» واكتنازاتها المضمرة، ومجالات توظيفها، واشتغالاتها المتضاربة:

ـ بين أن يعطس الفجر

في أذني غابة

من قصب

وأن تعطس الجزر البكر

في كف سيزان

متسع للفصاحة : (5) ص 47

هذا الاستنباط المشع والثاوي، في اقتناص علامات دالة وقوية، تتسق مع مفهوم «الثنائية الفلسفية»، يزيد من ارتدادية قراءتنا للمتن الشعري لدى بنطلحة، على أكثر من صعيد. في الانتقال السلس لمعنى «مجاز الثنائية» و»تقاطعاتها الفلسفية والثقافية»، في رصيد فكر الشاعر وإوالياته ومرجعياته. وأيضا، في حضور متخيله المتعدد، الناهل من أقطاب وتقابلات معرفية وسوسيولوجية متنوعة، ليس أقلها النهل من عالم المثل والأفكار الأبدية من جهة، وعالم الصيرورة والتحولات من جهة أخرى. وهي خصيصة ثقافية قليلة الحضور ومتفردة الميسم في زمن الشعر المغربي المعاصر والحديث.

يبرز هذا التجوهر الهادر، في قصائد فكرية متوهجة، استثمر فيها بنطلحة، كل طاقاته الخلاقة، ليصل إلى ذروة ما ابتغته «ثنائياته» الفضلى، ومحاوراته في أقصى ما تتخيله الجن أو موسيقاها العنيدة والمباغتة. فنجد في ثنائية «العين والحيرة» و «ابتسامة في أسفل السلم»، و»عشب للنسيان»، و»وميض غير مرئي»، و»نوافذ وأجراس»، و»الكأس والمظلة»، و»رسوم مائية»، و»قفل أول»، آثارا لشعراء يونانيين أو إغريق كأراطوس وأرخيلوخوس وأريستوفان، ممن توحدهم نزعة الحكمة، وتأويل الموجودات وحفرها واستدرارها. هو نفسه، وقود بنطلحة ونيرانه التي يتكشف على جمرها، قبل رميها في أتون التأويل والإبلاغ، يقول:

ـ سألت عن المطرقة

فقل: دم ساهر، وخطى ندعيها. ونرحل ما رحل السومريون في صوت قبرة، وأناشيد موتى.

رحلنا. وها نحن نسهب في وصف رحلتنا. أي حرف نفانا؟ وأي بوارج تغرق في دمنا، ثم يكتشف السينمائي ـ بعد تناوله قهوته ـ حيلة لانتشال الصناديق، والحلي، والياقة المنتقاة، وترك العبيد؟. (6) ص 73

ثنائيات «الأقنوم» تقودها مناطق شعرية صلبة، تبني ميناءها الأرضي، على قاعدة «نويات التكاثف» الشعري، كجزيئات بخار الماء السابحة في فكر المبدع، لا يمكنها أن تتجمع هكذا صدفة، دون أن تقوم على تأمل مستبصر ورؤية للكون والحياة، واختيار واثق بالحال والمآل، جوهرها هو هو ، طبيعة وإرادة، ولا تخرج عن كونها إصغاء تأملي عميق للنفس الشعرية، وهي تجتاز رحلة البحث عن ثنائية أفلاطون المتاخمة لبلاغة «الانبثاق» أو «الفيض»، حيث تصوغ وجودها الكينوني في المُثُل، أو في ما يسميه الفلاسفة»محاورة فيدون»، بوصفها ماهيات غير مادية متمايزة للأشياء والظواهر المدركة، والتي لا تمثل شيئًا سوى مجرد ظلال لتلك الماهيات.

بعض تمظهرات علل الاحتجاب:

جرى في القول أن كل عِلَّة مبدأ، وليس كل مبدأ عِلَّة؛ كما أن النقطة يمكن أن تكون هي مبدأ السطر وليست علته.

وهذا المحيط الواسع في تأسيس القول الشعري على منظِر العلة، يقابله تقصد غير بريء من شاعر لا ينفك يؤسس دوامغه وأشكاله المتفردة، من كهوف العلل وآثارها القصية، فيحصد ما تختاره «الغاية» دون الشكل الشعري، و»البصمة» المزجاة على النفس المتلقية، وليس الإفراغ فحسب. وعلى ذلك، يكون التجافي خلف هذه التورية الخؤون، مجرد إمعان في طرح مادة مركَّبة تذوب في قالب مدقوق الصنع والصناعة، والمتباهي بوصل العِلَّة لقوةالشيء المبرم أن يكتسب وجودًا لا احتجابا، وصورة مركبة ممزوجة بفوارق لا تدرك بالحسيات المجردة، أو المتماثلات النافقة والمهدورة المعنى.

وها هنا يمتلك الشاعر محمد بنطلحة، جرأة في تفتيق بيضة الصورة وهي تشاكس هيولاها، دون أن يطال ذلك حدا من حدود العلة، مادام الذي صدر عنه الكشف، موثوق الرؤية ومعضودها، بما هو دليل ومبدأ لا يفترق عن بعضه، ولا يتلاشى لمجرد التماس غايته، يقول :

مدن ترى، فإن اختفت عنك اختفاء اللفظ في

دوامة المعنى تجسد في نفير الباخرات المثقلات

بغلة الزيتون والعنب المصادر من حقول الحلم،

وابتكر الشفاه المعدنية قبل أن يتفتت الصمت

البعيد على رخامات الورق.

من أي ميناء يطل عليك فرسان الأرق؟

ياركبا في زورق الرؤيا؟ (7) ص 37

هذه علة معاكسة لما يصرح به شعرا على سبيل المجاز. أما غيره، فقد كفاه ما ينصبه الشاعر على مجامر اللغة، وهي تغلي كمراجل الاستعارة، أينما تولي فتمة قبلة القول الحسن، في « قبول الفهم الناقد للشعر الحسن» كما قال ابن طباطبا العلوي، وهو يميز بين ما يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه.

وثمة ما تصفو إليه تكية العلة تلك، أنها تلتمس من المعرفة الصوفية أشياءها التي لا تخفى، إلا بمثل ما تتسع. وما يؤولها العقل ويحجب عنها الرؤيا، إلا بما تنداح من الإجهاد بالفكر والبدن قبل أن تطرح علتها الثاوية.

وكعلامة على تشكل هذا المرتقى في عين الشاعر بنطلحة، أن التجاوب بالاضطراب قاعدة تقوم عليها تصاوير العلة، فيلبسها نزق الأراييج والنقوش، والإيقاعات اللذيذة، والملامس المحدقة بارتشافات الصديان، ولواعج المرأة الهتون، التي تشيح اللثام عن طعومها الخفية، فتصير كتلة بين يدي قناص يشحن عباراته، أنفذ من نفث السحر وتيهان الهلام.

وإذ يتمكن النص الشعري، بكل هذه الغمائم المستعرة، المحترقة بين فسل السخائم وحلل العقد، كالخمر في لطف دبيبه وإلهائه، وهزه وإثارته، فإن التواري خلف علل الحصد والإتقان، تثرى وتنبلج نابشة ومستميتة بين أبحر لا قبل للشعرية بها، مجسدة أبرع ما انكتب واحتذى بمبصار زمن الشعر الحديث، كما لم يسبق إليه عبر عقود.

أفلا تصير هذه العلل المحتجبة، دمغة في حياض المطرب المختلف التأليف، المتواتر في تقصد الاختلاف عما سبق، والمتباعد في توصيل اشتباكات شعرية مدثرة بنواميس قصية للمعنى، وللجدوى من إغواء الحكمة وإثرائها، ووسمها بالفتنة والإغراق.

علة مجاورة:

يقول المحبون في مدح قبول الشعر ومحاسنه، إن من يستيقظ على نفس مستهلك لأرياح الشعر ومكامنه، لا بد وأنه يحدس بما يقبل عليه من المسلك والمبلغ المرتجى. فإذا استزاد من طيب اقتداره والتغني به، والتبليغ عنه، وصل وارتقى، وألف أن يمتطي حصانه ويعدل ما اجتزأ سالفا.

وفي هذا تحويط لبلاغة مجيبة عن حال المجاورة المرغوبة. ويصح فيها قول الشاعر محمد بنطلحة، وهو يفطن إلى هذه المعادلة:

يا قارئ الميم عينا

أرح ناظريك. لقد نفر الوحي.

والدور آت عليك. أحيث تكون المتاهة أقرب

تبدي القصيدة ما يشبه الغنج:

حرف يطل،

وآخر يهرب؟ (8) ص 61

كأنها حصاة تعقد وحيها في حذاء الرغبة. ذلك أن شعور الشاعر بالانتماء لوطن القصيدة، لا يكون إلا بما تستقبله سيرة الأبراج وتقلباتها وميازيبها السخية. فتأكل الطريق إلى الأشياء، كما السؤال المخيف الذي ينهض من الوعي بالتاريخ، والانتقالات المزجاة. هكذا، تقوم العلة الأخرى، مستبصرة بساعة القيامة، مهتدية لأمير الشعر في الزمن الغابر:

لكنه كان يحلو له أن يقوم

بحفر اسمه فوق ظهر السفن.

ترى، أين ينتحل، الآن، شخصية المتنبي؟

وأين رأيناه يرفع

في وجه قاتله

كأسه،

ثم يرفع رأسه؟ (9) ص 60

الكمائن هنا تعيد صياغة التدوير المحكم لطلسم يهاجر نفيا ويرتقي إلى جبل إنكيدو، الذي هو من طين ولعاب أورورو، إلهة الخلق، ليتحرر من غطرسته، ومن نفوره الغامض، ومن اعتذاره السخي، «كما لو أنه يعدو نحو حتفه».

لكنه، بإزاء هذه الملحمة، يحاول شاعرنا بنطلحة، تفكيك المفكك، وتعميته عن مبدأ علته، فيزج بالشعر كالخسارة العميقة والتراجيدية لإنكيدو التي تلهم گلگامش بالسعي للفرار من الموت وطلب الخلود الأبدي؟.

متسائلا بغربة قاتلة ومحيرة:

هل أنا حارس قبر الملكة؟

أم أنا العراف ذو القدح المعلى؟ (10) ص 42

مستجيبا لغيمته التي رافقت أحلامه مذ إطلاقه الأثيل «مدار العوسج»:

هذه الغابة أمي.

والرغيف المر أمي.

والقذى الناعم أمي. (11) ص 43