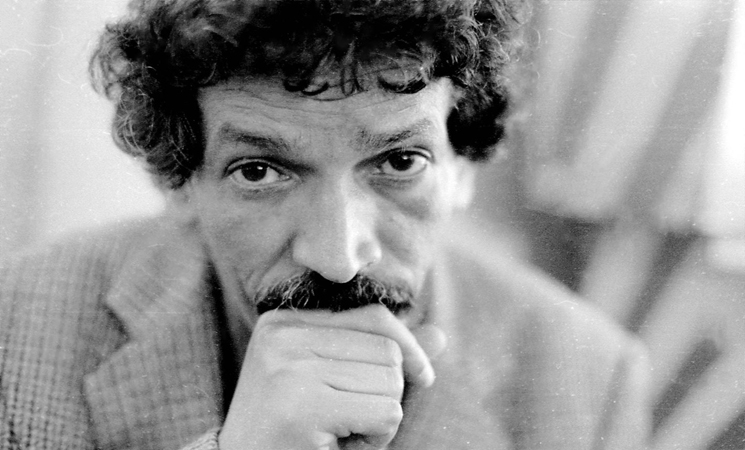

صحيح أن دواء الموت أعْيا كل طبيب، وأن الموت غدرٌ كم أفنى من عدد، غير أن الدمعَ عليه «عصي طيّع» شرقت به الأرواح ومارت الأرض وغارت الكواكب؛ عثمان بنعليلا رحل. لم يخفض بصره أمام الألم ورحل. طارد طويلا شيئا ما لمحه يكبر في الصحراء، لم يعر انتباها لتحذيرات الطقس، ولم تساوره الشكوك في أن «الحياة في مكان آخر». هكذا علّمنا قبل أن تأخذه الكأس، وقبل أن تحدودب الطريق تحت أقدامنا. لم يكن أستاذا فقط، بل كان يرشدنا بلا هوادة إلى أن الحياة دائما في بدايتها، ويزرع في رؤوسنا الصغيرة أننا كي نوجد علينا أن نتجنب امتطاء العربة الأخيرة. علمنا أن الحياة ليست مجرد عربة، وأنها تُهتبل بكاملها في لحظة واحدة. في كأس، في كلمة، في نهد، في أطواق موسيقية، في حلقة دخان.

نعم، فارَقَ النّاسَ الأحبةُ قبلنا. غير أنني الآن أنسحب إلى حزني كجرذ مبلول في عتبة هذا الغياب الشاسع، أتآكل كمدا على عدم زيارتي له في مراكش. اقترح عليّ الرجل الشهم الطاهر يامو أن يدلني على بيته ذات يوم من أيام نونبر الفارط، فمد قلبي وجهه خارج القفص، لأن عثمان رجل يمسك السماء بيديه. كنت متأكدا بأنني سأتصبب فرحا لمرأى هذا الرجل الأسمر المائل إلى الماء. ثم اقترح عليّ الصديق والفنان أحمد بن سماعيل أن يأخذني إلى شموسه المتأرجحة في الظل. غير أنني الآن، كأنني أمشي على رؤوس الحراب، أتلوى في أسف لا يطاق. ماذا لو تركت الأفلام والأقلام والليل والغيوم والضحك والنسيان، لأشهد له أن صنع لهذا الجيل المهجور أجنحة. جيل سيدي عثمان وبورنازيل ولالة مريم والعثمانية وسباتة. الجيل الذي تدلى كالجرس من عنق الثورة. جيل ثانوية مولاي اسماعيل الذي تعلم أن الحياة ليست انزواء في الخنادق. ذلك الجيل الذي كان يأتي من كل مكان ليجلس إلى هذا «الحلاج» المملوء عن آخره بالطريق إلى الجلجلة. لم نكن ننظر إلى ساعاتنا ونحن نمتلئ بالآلهة والأرض والسماء والأنبياء والقديسين والفلاسفة. نأتي طوعا، وننصرف قهرا، ونترقب موعدا جديدا مع هذا القنديل الذي اسمه عثمان. لم يكن مهما أن تكون تلميذا، ولم يكن مهما أن تنجح وترسب. المهم أن تتعلم تأتأة الحياة، وأن تمشي سعيدا إلى نفسك، خاليا من الأوهام التي تسد وجه الأفق. لم يغلق الباب في وجه تلميذ، ولم يقطع غصنا ينشد ظلا. رجل ما من حصاة في الطريق إليه.

عثمان، أيها العنيد الصنديد، أيها الشاعر الفريد. أيها الرجل الذي لا يشبه الرقاد على الحصى، أيها العابر المتحيز لاتقاد الجمر على الشجر، كان آخر لقاء بيننا في شتنبر بمدينة الصويرة. لحظة قصيرة اجتمعنا فيها صباحا على فنجان بمقهى فرنسا، قبل أن يلتحق بك الصديق الجميل ابراهيم أولحيان. لم تكن صاحيا تماما. جلستَ، فجلست معك كل آلامك المعدنية. قلت لي إن الكتب لا تنام في الصناديق، وأن المعنى ليس في المطر المنهمر في الغابات، بل في الحصى الهاطل في الصحارى. في يدك، كنت تحمل كتابا باللغة الفرنسية، أخبرتني بأنك تقوم بترجمته، وأن القراءة، أيها القارئ الكبير، تجعلك ناضجا كالكعك. سألتك عن زميلك الأستاذ «المعطي الأسمر»، فأخبرتني أنه رحل، وأنه كان شجرة تنبض بالسؤال. هل طفرت دمعة من عينيك؟ ألست أنت القائل: «أحلم بمدرس للفلسفة يستطيع أن يحافظ على روح الحياة والروعة والحب والجمال في ذاته، كي تراها العين وتسمعها الأذن. أحلم بمدرس للفلسفة يحمل في ذاته مشروع شاعر مهووس بهدم كل الحقائق «المستقيمة» و»المربعة» الشكل. أحلم بمدرس للفلسفة يستطيع أن يكون داخل الفصل وخارجه، تلميذ تلاميذه. أحلم بمدرس للفلسفة يمارس الدرس الفلسفي (كرقصة)، يتحد فيها عنصر الحزن العظيم بعنصر الفرح الرائع. أحلم بمدرس للفلسفة يكتشف ويعي يوميا مجاهيل الجهل في فكره وإحساساته. أحلم بمدرس للفلسفة يدرك جيدا أنه معرض في كل ثانية من حياته لأن يصبح عدوا ممتازا للفلسفة كفكر للحوار. أحلم بمدرس للفلسفة يؤمن بأن الممكن ممكن، وأن المستحيل ليس سوى خطأ مقصود ومتعمد». كنت تعرف أن الأسمر مدرس معبأ بالخطأ المورد الخدين، أنه مثيلك، كأنك قلت لي بلسان محمد الماغوط: «ليس لنا سوى النواح الحزين»، وكأنك قلت بلسان أبي الطيب المتنبي: « فإن تك في قبر فإنك في الحشى/ وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل».

هل تعلم يا عثمان أنني أحببتك في «يوميات سراب عثمان»، تلك الرسائل المغطاة بالقلب؟ لقد عشت وفيا لرسوخك في «العناد الكبير»، حتى وأنت تصنع حواليك «أغنيات الليل» بالطريقة نفسها التي تصنع ثمالتك واقفا في وجه الزمهرير. في تلك الرسائل العظيمة، كان الدخان الساخن يتصاعد من قلبك، كلمة كلمة، نبضا نبضا، حبا حبا، ولم تقل «تبا للخسارة!». أحببتَها وكنت تعرف أن الفرح فوضى، وأن تلك العينين المجوسيتين الشائكتين مجرد سراب. كنت تخبئ جراحك تارة في كلمة، وتارة في كأس، لكنهم لا يعرفون أنك قد تخبئها في سراب بأرجل حافية.

عثمان، أيها الشاسع الظليل، هل يكفيك أن تعرف أنه ما من ضرع في هذه الحياة إلا وشربت منه بفمك، وأنك الظل الذي سيرافقنا جميعا في غربتنا الممتدة؟ .. آآآه، أيها الصحراوي العميق، ها هم كل أصدقائك يسرجون الجياد إليك.. وها هي القلوب كلها تتجمع في تلويحة واحدة إلى اخضرارك..

رحل يوم أمس بمدينة مراكش عثمان بنعليلا.. كان يمسك السماء بيديه!

الكاتب : سعيد منتسب

بتاريخ : 10/12/2022