انطلاقا من ص 11 من رواية «الخبز الأسود» للكاتب المغربي الدكتور عمر الصديقي الصادرة مؤخرا عن « منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط 2024. لا يكتفي بتقديم ريف الشمال المغربي كتاريخ وجغرافية وقبائل وثقافة وهوية بشكل مجرد عن سياقه. وإنما بكونه خزانا ضخما من الأحداث الدرامية والفجائع المأساوية التي عايشها أهل الريف في ظل هيمنة الاستعمار الفرنسي الغاشم وسيطرته على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وشل منظومة الحرية والحياة التي فطر عليها الشمال المغربي عبر قرون من الزمن . فيصف لنا الريف كمداشر وقبائل متناثرة لياليها طويلة ومقفرة يدفئها حساء الذرة ونكت وأحجيات متوارثة عن الأجيال. والكاتب هنا يتذكر ملازمته جده الذي قضى ربيع شبابه وهو يقاوم الفرنسيين في الجبال والغابات والأودية. فيدرك مبكرا سر نجاح الإنسان وقدرته على أن يجعل من الخيبات والإخفاقات منطلقا لنجاحه ونهضته. كان حديث الجد خليطا من حياة وحكايات الجن والإنس ومأساة البارود والحروب مع الفرنسيين والإسبان في جبال الريف. وفي الوقت نفسه العبرة والطريق السالك نحو المستقبل المضيء.

على أن الروائي عمر الصديقي لا يقتصر على النقل الحرفي للوقائع والأحداث التاريخية لأبطال المقاومة والمرور كراما على حجم التحدي لديهن ولديهم وهول وقساوة الظروف الاجتماعية والجغرافية. وإنما يصب الأحداث الاجتماعية بمدها وجزرها في قالب أدبي بديع لذيذ وممتع. الأمر الذي يجعل من سفره رحلة بحث شيقة وملتاعة في الآن نفسه، ضمن أنساق أدبية وأجناس صحفية تراوح بين القصة الخبرية التحقيق الحوار الصحفي والاستطلاع، وهي أنساق بديعة ملهمة تستجيب لانتظارات القراء من كل الفئات والأعمار. فضلا عن كونها لا تكتفي بمجرد التعريف بهذا الموروث الثقافي والحضاري المسلح، وإنما حرصها الشديد على غرسه في وعي الأجيال الصاعدة. هذه الأجيال التي يبدو أنها تعرف عن تاريخ العالم أكثر ما تعرفه عن تاريخها المغربي « أليست الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إرث للأجيال والأمم لمن يمتلك جرأة الفعل والإقدام على ذلك؟ على حد تعبير هنري ديفد ثورو.

ولعل الفصل المثير والملهم الذي يتحدث فيه الكاتب عن فرار الأسرى من سجون الاحتلال الفرنسي يشكل وحده مشتلا ضخما للسينما المغربية. وخزانا لا ينضب لاستلهام الأفكار والسيناريوهات لتجسيد بطولات برع أبناء الريف في المقاومة والتصدي للاستعمار في تنفيذها على الأرض وفشل المركز السينمائي المغربي في تحفيز من يخرجها فنيا بدل هذه الأسطوانات المشروخة لفركوس والناصري وما يتك تمريره من هرطقات رمضانية على القناتين الرسميتين. ولعل كتابة سيناريو عن العم أبو جهاد ومنح البطولة للنجم المغربي محمد خيي سيكون أحد أشهر أفلام السينما المغربية على الإطلاق. لنتخيل سينمائيا كيف خطط العم أبو جهاد لعملية اغتيال المعمرة صاحبة الحانة داخل قبو إقامتها، وكيف بادر إلى سكب براميل خمرها الأحمر في شارع الفضيلة وسط المدينة؟ لنتخيل طقس المحكمة التي تصدر حكما قاسيا وظالما في حق العم أبو جهاد السجن مع بالأعمال الشاقة « أليس هذا من أفضل تيمات الاشتغال السينمائي على الذاكرة المغربية؟

فيروي لنا قصة رجل صنديد يدعى «أوشن» وما حدث له مع ضبع ماكر ذات ليلة من ليال الجهاد بجبال الريف زمن الاستعمار. أوشن المقاوم المشهود له بالشجاعة والاستماتة والذكاء. وما نكاد ننتشي ببطولة رجل مثالي أوشني حتى يعرج بنا نحو أخرى في أفق تكريس المستعمر لأزمة غذاء مفتعلة حتى يحل القحط والبؤس. ولعل أهل الريف يتذكرون «أيام المسغبة» أزمة الشعير حيث كان المستعمر الفرنسي يقوم بتحويل المنتوج الفلاحي بالكامل إلى الخيول الفرنسية المرابطة على الجبهة الإيطالية. وهو قرار عنصري جائر جعل الأهالي يقتاتون على النباتات وجذورها وبعض التين والخروب والبلوط والبقول..»

وينتقل بنا الكاتب من أزمة إلى أخرى مستعرضا أشكال المقاومة الشعبية ويتوقف عند ما حدث في مارس 1955 حين وصول باخرة «دينا» أو العروسة إلى الساحل الشمالي للمغرب. وكان المنظمون اتفقوا على رسوها قرب مدينة الناظور غير بعيد عن الأراضي الجزائرية حتى لا ينفضح أمرها، ويبلغ في شأنها الخونة إلى علم السلطات الفرنسية والإسبانية. لا سيما وعلى متنها حمولة قيمة من السلاح. و»دينا» وهو اللقب المشفر الذي اتفق المقاومون على استعماله حتى لا ينكشف سرها ويفشل مخططهم. وكيف كنا كقراء نستعجل المتطوعين الشجعان والرجال الأقوياء كي يفرغوا الباخرة من شحنة الأسلحة قبل مطلع الفجر والاختفاء عن الأنظار.

وينقل لنا الكاتب على لسان جده كيف استفادت الثورة الجزائرية من ثلثي الشحنة من الأسلحة فيما بقي للمغاربة الثلث. وبفضلها ويا لمكر التاريخ استطاعت المقاومة والكفاح في البلدين الجارين مهاجمة الجيوش الفرنسية مستعينين بذلك بالخبرة العسكرية التي اكتسبها المحاربون القدامى في ساحات القتال الميداني بالهند الصينية وفي كورسيكا وإيطاليا. حيث كان الحلفاء يتصدون للجيوش النازية.

وبقدر ما تتوالى الاحتجاجات والانتفاضات وتضطرم عزائم أهل الريف الأشاوس في التصدي للاستعمار وأذنابه، بقدر ما تجتهد السلطات الاستعمارية في الانتقام من مجاهدي ثورة أكتوبر الذين ألحقوا الذل والعار بالقوات العسكرية الفرنسية وكبدوهم خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات. وبالعودة إلى مضمون التقارير الفرنسية المواكبة، نجدها تتحدث عن عشرات القتلى في صفوف جنودها وإحراق المراكز الإدارية وهدم السجون لتحرير المعتقلين والمتمردين وفك قيود المقاومين الأسرى.

وفي إيقاع قيامي متصاعد، ينقلنا الكاتب إلى دراما أخرى من أشكال المقاومة وهذه المرة مع « بومنجل» صاحب المنجل المختص في قطع أسلاك وأعمدة الهاتف لمنع أي تواصل بين المصالح الاستعمارية داخل البلاد. والمتهم كذلك بنسف خطوط السكة الحديدية. وكانت السلطات القضائية تهيئ حكم إعدامه في ساحة القرية. لكن لحسن حظه استطاع الفرار من قبضة الشرطة ثم انسل الى الحدود باسم مستعار بعدما قام بالسطو على مكتب البريد الاستعماري بما فيه من أموال .وتتعدد أساليب المقاومة وتتصاعد وثيرتها صوب المستعمر وتتطور أشكالها في ظل القمع والترهيب والبطش الذي يتعرض له الأهالي .وينتقل بنا الكاتب إلى مقاوم من عيار ثقيل أسماه « الرجل الغريب» المعروف ب بوقطوط « هذا البطل وأسلوبه التكتيكي في إبداع التصدي للمستعمر يستحق أن يدرس في الجامعات والمعاهد الوطنية .إنه درس في الجهاد المدني بعيدا عن أساليب وتقنيات وتجهيزات الحرب المعتمدة . ذلك أن بطلنا «الرجل الغريب» أحرق مزارع القمح الطري، وحول خزان الحبوب بواسطة كتيبة القطط المستعلة إلى رماد «. وهنا لابد من توجيه رسالة لكتاب السيناريو المغاربة للاشتغال حول هذه التيمات المبتكرة من تكتيكات المقاومة والكفاح الوطني في الريف. واستلهام أحداثها في صناعة سينما تليق بالمغاربة. وتعيد الاعتبار لتضحياتهم الجسام من أجل الاستقلال والحرية وغرسها في وعي الأجيال الصاعدة. وبوقطوط صاحب فكرة القطط المشتعلة استفز فرنسا اللعينة وأربكها وأرعب ذيولها من المرتزقة والخونة الفاسقين. لا زال تاريخ المدينة يحتفظ بذكرى مفخرة لهذه العملية الفدائية التي وصفتها الجرائد الفرنسية مثل «لا فيجي ماروكان» وبريد المغرب» والسعادة « الناطقة بالعربية بالعمل الإرهابي. لقد أقلق سلطات المستعمر وأشعل غيظ العملاء والشيوخ والمقدمين والقواد الذين كانت تعتمد عليهم الإدارة الفرنسية في تركيع واستعباد الأهالي العزل ومن بينهم المدعو « القايد جعفر». الذي خصص له الكاتب فصلا مثيرا. وهوالذي ظل أسياده الفرنسيون ينادونه ب « كايد جافر» وكان من أعيان المدينة ومن ذيول فرنسا في المغرب. شخص ميسور ورث الممتلكات عن المستعمرين بعد ما سرق الوطن وخان ثقة المغاربة الشرفاء.

وإمعانا في الافتخار بصمود ومقاومة أهالي الريف نستمتع برواية ما حدث ذات ليلة من ليالي الصيف الملتهبة. لقد قام المدعو « بوقطوط» بإحضار كتيبة من القطط التي قبض عليها من أحياء المدينة وحملها إلى ركن منزو من حديقة بيته استعدادا لعملية شهر غشت الحارقة. وبعد عملية تمشيط للمحيط وتحديد المواقع المستهدفة من مزارع القمح الطري المترامية الأطراف بالضواحي التي يعمل المستعمر على توجيه محصولها إلى جيوشه وخيوله بفرنسا عبر السفن. بلل القطط بالبنزين ثم أوقد فيها النار وألقى بها وسط المزرعة الهادئة. وبسرعة فائقة، انطلق كومندو القطط المذعورة المشتعلة صوب أمواج القمح المصفرة. فبقدر ما كانت القطط المسكينة تجري للتخلص من اللهيب اللاصق بها، بقدر ما كانت السنة النيران تمتد، ورقعة الحريق تتسع بسرعة في كل الاتجاهات بشكل لا يمكن التغلب عليها بسهولة «.

الأسير الثاني «الحاج بوكلاطة» العدو اللدود للقايد جعفر وبوكلاطة هذا كان في الأربعينيات محاربا شجاعا تحت الراية الفرنسية بالهند الصينية وألمانيا وكان يعتقد جادا كباقي المحاربين القدامى أن فرنسا ستلتزم بوعدها وتعترف باستقلال المغرب بمجرد الانتصار على النازية. سعفته الأقدار وعاش حتى طويلا ينعم بشمس الوطن الذي أفنى من أجله زهرة عمره.

وفي مشهد عميق الدلالة ينتقل بنا الكاتب إلى بطله» بوكلاطة» وهو يتوقف طويلا عند لمس بدقيته التي اشتهر بها ويتحدث معها كأنها كائن حي يتنفس. لها مكانة خاصة عند بوكلاطة هي حصته الوحيدة من الأسلحة التي وصلت على ظهر باخرة» دينا « لقد رحل إلى العالم الآخر مخلفا وراءه ابنته الوحيدة «دينة» لقد سماها بهذا الاسم تبركا وتيمنا واستحضارا لذكرى الباخرة الشهيرة التي جاءت بأسباب السلام والخلاص النهائي.

ولأن الوطن لا يغفر للخونة والمرتزقة الجرائم الفظيعة التي اقترفوها في حقه، ومع تطور أحداث الرواية سينتحر القايد جعفر هربا من سلسلة الفضائح التي اقترفها ومات مخنوقا بحزامه العسكري الذي ورثه عن الإدارة الفرنسية لا سيما اغتيال المهدي لكبير الأب الحقيقي ل «مهدي جافر» الذي رآى من الفظاعة ان يبني سعادته على بؤس وشقاء الأبرياء بعد ان ورث رصيدا واموالا وعقارات..

وتخلص الرواية الى كون المجاهدين أبطالا أزعجوا واستفزوا وطردوا فرنسا التي وصفتهم في تقاريرها السرية والعلنية وجرائدها اليومية بالمجرمين الخطيرين والمتمردين والثوار لأنهم ثاروا ضد الوجود الفرنسي على ارضهم وهاجموا مصالح فرنسا واغتالوا عملاءها واتباعها المارقين واحرقوا ضيعاتهم وممتلكاتهم بالمدينة.

ولأن الكاتب لا يتذكر شيئا من ملامح أبيه الفلاح الذي هاجر الى الجزائر للعمل وسط حقول الألغام التي زرعها الاستعمار بين البلدين الشقيقين. لقد فقده وهو طفل صغير لكنه بالمقابل يذكرنا بالدور البطولي الذي لعبته المرأة في حرب الريف من خلال والدته «أمي ميمونة» التي عاصرت حرب الريف التي خاضها عبد الكريم الخطابي ضد الإسبان التي انتصر خلالها على الجنرال الإسباني سيلفيستري في معركة أنوال الشهيرة. أما والدة الكاتب فيجعل اسمها مقترنا بالبارود على الرغم من كونها لم تحمل سلاحا ناريا في معركة من المعارك. لكنها بصمت بقوة على يوميات الكفاح من أجل تحرير البلاد ودعمت جهود المقاومين. وهي التي تبرعت بحليها وفراشها وحصائرها القديمة. ونقلت مناشير التحريض على القتال ووزعتها سرا في المداشر. وساندت المعتقلين وأسرهم. ودحرجت بيديها الهزيلتين الصخور من المرتفعات لقطع الطريق امام تقدم الدبابات الفرنسية وطبخت الطعام وهيأت الخبز الأسود للمتطوعين للجهاد وحرصت على تمريضهم وتضميد الجرحى منهم في تلك المحنة العصيبة من تاريخ البلاد.

أحداث كثيرة مأساوية وأخرى فجائعية ارتبطت بحياة الكاتب ما جعلها أقرب من سيرة ذاتية، شكلت بكل المقاييس مصدرا ماديا يوثق لحقب تاريخية مؤلمة ارتبطت بقساوة الجغرافيا والإيمان القوي لأبناء الريف بالكفاح الشعبي من أجل الحرية والاستقلال. تحتفظ بها الذاكرة التاريخية وتتوارثها الأجيال المتعاقبة. والخبز الأسود ليس سوى استعادة شريط تاريخي طويل مستمد من ذاكرة الماضي المرتبطة بزمن الاستعمار بجبال الريف. سواء عبر الرواية الشفوية لأفراد العائلة الذين جايلوا المرحلة، أوعلى تجميع الشهادات الحية لمجموعة من المقاومين الذين عاصروا حرب التحرير بالمغرب، لتنضم إلى جملة من المذكرات والإصدارات العلمية الصادرة عن قطاع المقاومة حول الأوضاع العامة بجبال الريف خلال نفس المرحلة.

والرواية بهذا المعنى، صورة ناقلة لأحداث ووقائع بأدب سلس سريع التوغل في المشاعر وقابل للاشتعال حماسا وافتخارا في نفوس القراء الحقيقيين والمفترضين. بكونها تبئيرا صرفا لوضع اجتماعي بالريف وهو يرسف في قيود تحت الاستعمار الفرنسي الغاشم على محور تازة منذ سنة 1914، حتى ثورة أكتوبر المجيدة التي أشعل فتيلها أبناء جبال الريف بمنطقة «مثلث الموت» سنة 1955.

إن الاشتغال على تيمة التاريخ بانتكاساته وانتظاراته في هذا المتن الروائي البديع، ليس مجرد استلهام لجهاد أبناء الريف الذين رفضوا حياة الإذلال والخنوع والاستعباد بالتصدي والمقاومة بالغالي والنفيس فحسب. وإنما في كون استحضاره يعطي للعمل رونقا أدبيا خاصا، ويسجيه بحساسية وطنية أشد تأثيرا وتأثرا في ذاكرة الجماعة الممتدة نحو الأجيال المتعاقبة. ما يبرز حجم التحدي لدى هؤلاء، لا سيما مع قساوة الطبيعة وظلم المستعمر الغاشم الذي» نهج سياسة التجويع في حق الأهالي والقبائل الثائرة من أجل إخضاعهم. والرواية بهذا المعنى امتداد طبيعي لما تم ترصيده حرفيا طوال عقود مضت من مذكرات تاريخية وروايات شفوية وإصدارات علمية في موضوع المقاومة المسلحة والحركة الوطنية والأعمال الفدائية الشجاعة بربوع البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

في مقدمة الرواية يسجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الدكتور مصطفى لكثيري «تحالف الجغرافية القاسية والتاريخ المضطرب على بلاد المغرب منذ قرون عدة. فلا السياسة الاستعمارية جعلت منه بيئة حيوية مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ولا الطبيعة كانت رحيمة لطيفة بأهله في الأرياف النائية والبوادي العميقة. ويخلص الدكتور مصطفى لكثيري الى تثمين هذا العمل بوصفه «خير تعبير عن الوعي بالذات المعتزة بتاريخ وطنها المتشبعة بروح حضارتها والمنفتحة على القيم الإنسانية والكونية وهي تعالج في قالب أدبي محكم مرحلة فارقة من تاريخ وطننتا المغرب. سطر فيها الشعب المغربي ملاحم بطولية نصرة للعرش العلوي المجيد ومقاومة المستعمر الغاشم وتطلعا للحرية والانعتاق ورفضا لنظام الحماية والوصاية من الأجنبي الدخيل «

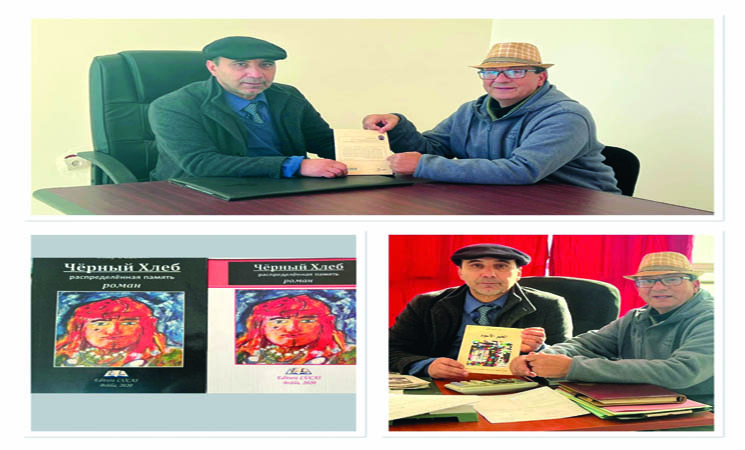

وتأتي رواية» الخبز الأسود» التي ترجمت إلى بضع لغات منها الروسية الرومانية في المركز السابع في ريبيطوار إصدارات د عمر الصديقي القاص والروائي باللغتين العربية والفرنسية. بعد رواية «هي عاشقة البحر» 2007. -رواية ذاكرة بقلب مفتوح» 2014. -ديوان شعري جماعي: نوافذ عاشقة»2012. – ديوان شعري «بقايا أحلام»2014. -Roman Maux croisés نشرت في فرنسا 2015- قصة مثلث الموت Le triagle de la mort 2020. والدكتور عمر الصديقي إطار بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ 1994. فنان تشكيلي وروائي وشاعر باللغتين العربية والفرنسية. حاصل على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وقد تم تعيينه مؤخرا مندوبا إقليميا للمندوبية السامية بتازة.

والحق يجب أن يقال، لقد استمتعت بجميل السرد وبديع الرواية، التي سلطت الأضواء الكاشفة على جوانب معتمة من تاريخ الريف المغربي المقاوم في ظل مراحل بسط فيها المستعمر سلطته وبطشه وتصدي أبناء قبائل الريف وكفاحهم من أجل الحرية. يتعلق الأمر بشريط طويل من الأحداث الأليمة والفجائع المأساوية. وأساليب في المقاومة الأشد إيلاما وإذلالا للمستعمر حتى طرده وحصول المغرب على استقلاله.