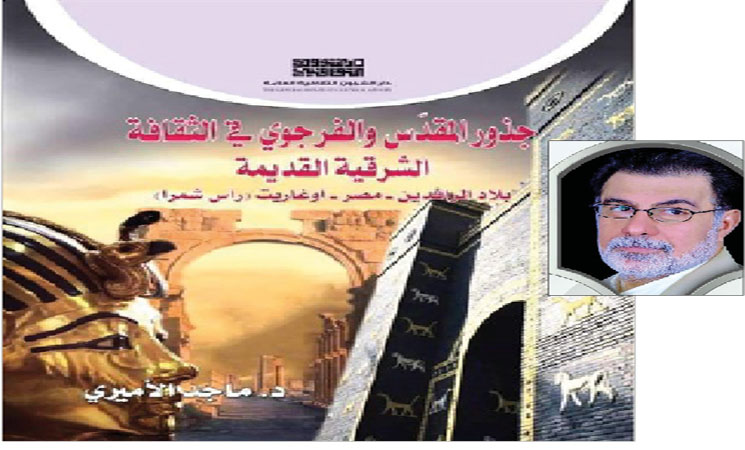

نشر الأنثروبولوجي ماجد الأميري، وهو باحث وكاتب أكاديمي عراقي حاصل على شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الثقافية، العديد من الأبحاث في المجلات العراقية والعربية، وصدر له عدد من الكتب منها: «المقدس والمسرح في العراق القديم- نصوص درامية من الألفين الثاني والثالث قبل الميلاد»، و»تمثلات الحرب في النقوش والنصوص السومرية»، و»المتخيل الرافدي الهارب من التاريخ، دراسة ونصوص معرّبة عن الأصول المسمارية»، و»كلكامش ــ أنكيدو، الموت ومعنى الوجود»، ثم «جذور المقدس والفرجوي في الثقافة الشرقية القديمة» الذي يشكل موضوع هذا الحوار:

– كيف تبلورت فكرة كتاب «جذور المقدس والفرجوي في الثقافة الشرقية القديمة»، وما الذي قادك نحو الموضوع؟

– ثمة وجهان للإجابة عن هذا السّؤال؛ فإنّ كان المقصود بالتّبلور هو التّجسد والظهور والانكشاف الكلي للهيئة والشكل للمحتوى المناط التعبير عنه، فإنّ الكيفيّة ترتبط ارتباطاً علائقيّاً بذاتيّة الكتابة ومسارها من المنطلق إلى المآل. إنّ للكتابة قدرة سريّة على توجيه الكاتب نحو مسارب ومنعطفات لم تك موضوعة في الحسبان لحظة الشروع بالكتابة وإنّما هي وليدة الصراع الوجودي لنحت الشكل وتأسيس البنى وتشييد المعمار الكلي للكتاب. أمّا إذا كان المقصود بالتّبلور، في معناه النفسي والوجودي، المرتبط بقلق الممكن والمحتمل، فإنّ الوقائع الحتمية: اللقى من حيث هي سيمياء المستقبل، والألواح والرقم الطينيّة ومختلف الوثائق الدالة على ثبات تلك الوقائع، تتجاوز كل ألوان الهواجس الرخوة وتنحو إلى تثبيت قوّة الدوال التي حاولت ‘’المركزيّة الغربيّة’’ أو ‘’الإقليميّة الغربيّة’’ ـ بمصطلح جورج بلانديي ـ ترسيخها ونجحت في ذلك لدى جم غفير من المتعلّمين، ناهيك عمن سواهم من غير المتعلمين .

كان لي هاجس الخوف من أن يتبنّى هؤلاء المتعلّمون خطاب الآخر، بما ينطوي عليه من تسمية وحكم وتصنيف، فيصبحون أداة لتجسيد «العنف» (بصفته ظاهرة فريدة يصعب تعريفها بدّقة) على أنفسهم وعلى ذوي القربى من بني جلدتهم! وقد تبيّنت لي سذاجة هذا الهاجس، بعد أن خذلنا الهؤلاء إلى درجة صار معها خطاب الآخر مضغة تفوق تصوّر خوفي، وبعد أن اهترأ بألسنتهم في محافل الدرس لكثرة ما ردّدوه فصار ‘’قضيّتهم الكبرى’’. العنف المشتغل في هذه الخطابات يعني سجن الفكر البشري في رؤية واحدة، ونمط واحد، وصورة واحدة، وإنتاج خطاب يرسّخ أنموذجاً يرفع أسوار الصّمت حول نظرات أخرى ممكنة، وتصوّرات مغايرة للواقع الذي كرّسته نظرة الآخر بوصفها كتاباً لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه. وعليه فإنّ التّحفظ المبدئي من كل تسمية، أو تصنيف، أو حكم يُقدّم أمر واجب ومطلوب، والانتباه لمن يُعرِّف ويسّمي ويصنّف ويحكم ـ أين، ومتى، وكيف ولماذا ـ ومن ثمّة الانتباه للتركيبات السياسيّة والأيديولوجيّة التي تمثّل الخلفيّة الثقافيّة لهذه الخطابات، من منظور الجدليّة المفتوحة في الفهم وفيض التحليل والتفسير. الحصيلة إحساس مأساويّ بمرارة العجز الفردي، لكن، مهما كان غباء التاريخ العربي المعاصر مستفحلاً، ومهما كان لؤم ‘’القيم» الكونيّة مستحوذاً، فيقيني، من مكر التاريخ، لا حدود له.

أمّا الإجابة على الشق الثاني من السؤال، فإنّ التفكير في الألف الثالث والثّاني وحتّى الأوّل لما قبل الميلاد ـ كمرحلة منسيّة في عصرنا الراهن ـ معناه أن نفكّر فيه كوعاء دالٍّ على آثار مستدمية، أو سميه ‘’دليل أركيولوجي» تحمل معالمه عمقاً تاريخيّاً تبرز وتعمل في زمن متواتر أو ذي ديمومة مديدة مضطرة للإقامة قبليّاً في حضن الحياة المجتمعيّة التي أنتجتها، والتي تعكس، لوحدها، مادّتها وغايتها أو وظيفتها فيها ـ قبل أن تشع على من/ما يحيط بها ويفيض. إنّ اعتبارنا النّصوص الدّراميّة ـ التي عرّبناها في إثر كلّ دراسة من دراسات الكتاب ـ كعلامات فارقة ستظهر في ضوء نهار آخر، لهو اعتبار مبرّر بعمق القراءة، غير أنّ هذا الضّوء المحتجب قسراً لا يكون ذا قيمة إلّا بقدر ما يكشف، في الحياة المجتمعيّة ـ التاريخيّة نفسها، عن علاقات وتراكيب عميقة ودالة. وكما يقول هيغل «إن تحلّل جوزة معناه أن تفكّكها»، يصح هذا على زمنية النّصوص التي أرادوا لها أن تكون ميّتة، بتسميتها وتصنيفها والحكم المسبق عليها بالعُدّة التّصوريّة التي تم توظيفها للإجهاز عليها. فغالباً ما تتم الإحالة إليها بالرجوع إلى الماضي أو الأصل، فيصير السّؤال عنها ماضويّاً يبحث عن شجرة النسب والجذر «الإثيني» والخلل هنا، فيما أظن، لا يكمن في العودة إلى الماضي بحد ذاتها، بل في تكريس صورة نمطية وجوفاء عنه، وجعله صيغة ماهوية ثابتة للإجابة عن ‘’نحن’’ في سؤال الحاضر الإبداعي المتعثّر. ومن ثمّة نقع في سلفيّة هوياتيّة كرّسها عنا ‘’الآخر’’ فصارت في نظر الـ ‘’نحن’’ المتتابع استمراريّة لأيقونة الأصل التي أتينا منه . ولأنّ هذه الصّورة ليست سوى تراكم للرؤية التي شُكّلت عنا، تتجاوز على رؤيتنا الخاصّة عن العالم ـ سواء كان هذا التراكم استمراريّاً أم قطائعيّاً ـ فإنّ إعادة إنتاجها واسترجاعها إلى حضن الحياة، ليست إلّا أشكال وعي متوهّم ـ بناء على الإستنتاج السّابق ـ أو لنقل إيديولوجيا الماضي، الذي لا تتحدد ماهيّته (أي الجماعة منظوراً إليها كمتّجهة نحو الماضي) إلّا انطلاقاً من مضامينها التاريخيّة. وتكمن خطورة هذا الطرح «الماضوي» المُكرّس عن هويّتنا الإبداعيّة ، في كونه ليس شيئاً آخر غير مضامينها التاريخيّة، بحيث تغدو الدعوة إلى مراجعتها أو الدفاع عنها أو الحفاظ عليها من النسيان، لا تميّز بين المُعطى الإيجابي المتمثّل في مقاومة الطمس والتزييف الثقافيين، وبين المعطى السلبي المتمثّل في النزوع المرضي نحو الهويّة الثقافية. هذا الرائز القيمي السلبي يجعل الانزياح عن الهوية النّمطيّة (الخروج منها أو تجاوزها بإعادة إنتاجها) حاصلاً في تجاوز المضامين التاريخيّة كأنّها نموذج مثالي لصيغة «الحقيقة» المقترحة التي يجب أن نكون عليها، وبالتالي إخضاعنا للعنف الداخلي، بعد العنف الخارجي المبيّن أعلاه .

يتّصل هذا الـ»عنف» الذي كان خاضعاً في موضوعه للمجتمعات المغايرة للمجتمع الأوروبي المالك لجميع شروط القوّة والتحكّم، وأولها قوّة إنتاج الخطاب الخاص بـ ‘’الآخر’’ منظوراً إليه من موقع المُتحكم فيه . فبرغم تجربة الإختلاف والتمايز ـ أو بسببها ـ ظلّ العنف بمختلف أوجهه ودرجاته عالقاً في الأذهان والدلالات، حاضراً لا يرتفع ولا يُرفع في العلاقة بالآخر، وفي النظرة إلى الغير بثقافته وبناه الجماليّة والتعبيريّة، مُشكّلاً بذلك بعداً أساسيّاً للعنف المؤسِّس. فكان تعريف هاته النّصوص ـ في الحقلين الأركيولوجي وعلم الأدب والنقد ـ محكوماً بسياقات هذا الميلاد، كما أن العدّة ‘’السياسيّة’’ التي تم توظيفها في التصنيف ارتبطت بمعايير الدولة / الدول المسيطرة، والأيديولوجيا المتحكمة في رواسبها الدافعة . وهي معايير مخيّبة للآمال لدرجة أنّ هذه العدّة الشديدة الإغراء أحكمت طوقها الشديد ولم يفلت الباحثون اللاحقون ـ العرب ـ من فكّيها . فلم يبذلوا جهداً يذكر في مساءلتها، أو مراجعة معاييرها، ما جعلهم يبقون هذه النّصوص معلّقة على تسميات مُجحفة، مضلَّلة ومُضلِّلة قابعة في وهدة التيه والنسيان.

– ما هي الأفكار والأطروحات الرئيسة التي يتضمنها الكتاب؟

– لعلّه من نافل القول ، إنّ ‘’الإقليميّة الغربيّة’’ قد حجبت حقائق تاريخيّة ساطعة عن الأنظار لأهداف بعينها، وكرّست بخصوص «المسرح» بالذّات، نوعاً من الوهم الذي لا يمكن محوه بسهولة، عبر توظيف النظريّة الأدبيّة للبويطيقا الأرسطيّة توظيفاً بارعاً، بوساطة انزلاق ماكر للآليّات والمعاني، علماً أنّ «شعريّة» أرسطو عاينت الأدب بمكوناته المختلفة معاينة مفصّلة أكثر من معاينتها المسرح كمنظومة رمزيّة متكاملة يشكّل الأدب المسرحي جزءاً من مكوناتها وعناصرها المختلفة. ولربّ سائل يسأل لماذا؟

للإجابة سرّها الخفي والخاص. فلئن كان التركيز على نتاج الكتّاب الأثينيين كفيلاً بتحويل الفضول من وهدة السبات الفكري الذي أوقعته فيها تقوّيات «الإنسانويّة» الغربيّة، فقد بقي هذا السّرّ مطموراً حتّى اليوم، ولا ندري، بالنظر إلى الطريقة التي يعالج بها المحدثون قراءة النّصوص، ما إذا كان السّهو فيها سيّد الموقف، أم اللامبالاة، أم الحذر الخفي؟! أنكون أمام سرٍّ آخرٍ؟ أم أنّ السّرّ لا يزال هو إيّاه؟ لماذا لا يتساءل أيّ منّا عن العلاقات القائمة بين الدّيني والمسرح ـ قبل التجربة الأثينيّة ـ ولماذا لم يتساءل أيّ منّا عن نوع العبادة التي يتعيّن ربطها بالتراجيديا، أيّ تراجيديا وليست الإغريقيّة تحديداً، وما إذا كانت هي العبادة الخاصّة بديونيسوس ـ كما تذهب الإقليميّة الغربيّة بوصفها التاريخ «المقدّس» الوحيد، أم بسواه من عبادات الآلهة الأخرى الأقدم، كأنليل، أو آنو، أو مردوخ، أو إيرّا؟ وفي الأخير، لماذا لم يتساءل أيّ منّا عن مشكلة العلاقة بين الألوهة و «التراجيديا»، أي بين الدّينيّ والمسرح، ولماذا لا ينشأ المسرح إلّا من الدّينيّ حصراً، عندما حصلت تلك النشأة بصورة تلقائيّة؟

هذه باختصار أهم الطروحات والأفكار الرئيسيّة التي يتضمّنها الكتاب، وهي بالمناسبة امتداد للمشروع الذي بدأته منذ عدّة سنوات بكتاب: «نصوص دراميّة من الألفين الثالث والثّاني قبل الميلاد»، و «آلهة فوق الخشبة ـ الدّين ومسرحة المقدّس»، و»المتخيّل الرافديّ الهارب من التاريخ»، و»إنانّا ودموزي ـ دراما الحب والموت»، و»كَلكَامش ـ أنكيدو: الموت ومعنى الوجود»، و»المسرح الدّينيّ في العراق القديم». إلّا أنّ هذا الكتاب الجديد «جذور المقدّس والفرجوي في الثّقافة الشرقيّة القديمة» يشتمل كما يشي عنوانه بالتّوسع والتّوزع على ثلاث حضارات أساسيّة: بلاد الرّافدين ـ مصر القديمة ـ أوغاريت (رأس شمرا)، دراسة وترجمة وتحقيقاً للنّصوص الدراميّة المتنوعة التي شكّلت القاعدة الأساسيّة للمنطلق المسرحي الشّرقي اللامعروف، وصولاً إلى المآل الإغريقي المعروف. وأتمنى من الله أن يسعفني الحظ لإتمام المشروع بسياحة متمّة لدرامات الشرق القديم الأخرى.

– ما هي التحديات التي جابهتك أثناء البحث والكتابة؟

-ما من شك أنّ رحلة بحث تنطلق من الماضي وتتوجّه صوب الحاضر تنطوي على مغامرة محفوفة بالمخاطر، لأنّ إعادة تسمية وتعريف وتصنيف الأشياء المصنّفة هو بمثابة حكم جديد ينطوي على نوع من «العنف»، مثلما هو ترجمة لرهان مفتوح بين من يُعرّف وبين من يتوجّه إليه التعريف بخصوص الأشياء المعرّفة، وثمّة من يربح الرهان ومن يخسره بمناسبة كلّ تعريف. ولعلّ خلخلة «النظرة» الثابتة من الآخر إلى النحن ـ بعوالمه وتعبيراته الفكريّة والجمالية، هي صورة من صور المخاطرة أعلاه، فكل تسمية هي تعريف وكل تعريف هو حكم يحمل في ثناياه مشروعاً وغايات تسوّغ أهدافاً معيّنة للتحكّم في «حقيقتها». صحيح أنّ الإسم في ظاهره شيء بسيط، بالنظر إلى كون المسميّات تحيط بنا من كل صوب مثل حقل شاسع، بيد أنّ هذا الحقل مليء بالقنابل الموقوتة الخفيّة. ولمّا كنّا ننخرط أصلاً في الخطاطة التي تشكلها التّسميات وتؤطّرها وتشكّل دلالاتها: التسمية تكوّن الدّلالة وتسري قوّتها في بنية الظاهرة المُسمّاة، فلا تتوارى علاقة ذلك الترتيب وراء البدايات أو النّهايات أو الأصول التي كوّنتها. فكل بداية تكون باسم تنبثق منه وتتلاشى بزواله، أو تحيل على بداية جديدة تصبغ طابعاً جديداً ينهل من بدايات قبلها، فهي ـ على هذا النّحو ـ متوالية طقوسيّة لا مجال لإنكار ما تستبطن من دلالات وانزياحات داخل سياق التّسمية/التّسميات. إنّ التسمية وإعادة التّسمية علامات فارقة، ووسوم موضوعيّة مرتحلة بين الأجيال، تزجّ المسمّى في خضم دائرة صراع ثقافي تتّسع باتّساع اللغة وتحدّد له مكاناً داخل المجال الاجتماعي ـ التّاريخي . إنّها كشف وترتيب وتمييز، مثلما هي تأريخ للحاضر وإدماج في سلسلة حلقات الماضي وترقّب الآتي، وهي بهذا المعنى «سياسة» لتدبير الموروث في الزّمان.

أليس الحاضر وعاءً يضم بداخله «كلّ هؤلاء الذين كانوا» و»كل هؤلاء الذين مازالوا ينتظرون الولادة»، لأنّه مسكون بـ «الماضي» و»المستقبل» اللذين يفكّكانه فيما هما يثبّتانه ـ كما يقول كاستورياديس.