كان كلما مرَّ بالحصن، وهو يسوق سيارته عبر الطريق الساحلي على مستوى حي «المحيط» العريق بالعاصمة، إلا ويُبدي استحسانه بالمظهر الذي بدا عليه بعد ترميمه وتحويل بعض طوابقه إلى متحف للفن الفوتوغرافي. مازال حصن روتنبورغ يقف بعد أكثر من قرن من الزمان في منعطف من منعطفات الطريق الساحلي يرقب حركة البشر والحجر والهواء والسيارات التي تمرق كالسهم غير عابئة به، مُصيخ إلى أمواج المحيط التي تضرب بقوة جدرانه، ويتطاير رذاذها ليلامس أوجه العشاق المنتشرين على حوافه في تشابك رومانسي للأيادي وهمسات للشفاه. أمواجُ الحصن ومتاهاته تستهوي الشباب والمراهقين يأتون إليها لاختلاس لحظاتِ عشقٍ ممنوعٍ أو لتدخين سيجارةٍ محشوة أو عذراء قتلا للوقت أو هروبا من ضيق العيش والأفق والأحلام. تسبح في أرجائه نساء في جلابيبهن، يرعين أطفالا يدفعهم فرح استثنائي فوق عشب أخضر مُشذَّب بعناية فائقة تجعل من الحصن ومحيطه لوحة رائعة فوق الأرض. ومازال المدفعان اللذان أُهديا إلى السلطان في ذاك الزمان الغابر يحرسان الحصن ومرتاديه، مُوجِّهَين فوهتيْهما الآن إلى الطريق والدور المقابلة، مُدِيرِينَ بظهرهما إلى البحر مَصدرِ العدو الغازي في زمانٍ كان فيه الحصن سلاحا ضد الأعداء، يزرع الدفء في نفوس الأهالي والرعايا. لقد اتسع صدره للجيوش والقذائف وللتاريخ والجغرافيا، ويتسع الآن للجميع؛ للفن، للبحر وللهامش…

تمر الأيام تلو الأيام، وتستمر السيارة تطوي المسافة بين مسكنه ومركز المدينة، ويستمر الحصن في مكانه يحرسه المدفعان، ويظل هو مأخوذا بهذا الجمال ومشدودا إلى هذه الجدران بلون التراب ورائحة البحر وعبق التاريخ، تَحدوه رغبةٌ قوية في زيارة الحصن وأخْذ صور للذكرى أو لتأثيث مقال عن المكان…

كان الزمن صيفا والوقت مساء من مساءات شهر يوليوز الدافئة، حين اصطحب زوجته وابنه وابنته لزيارة الحصن. رَكن السيارة في موقف للسيارات مُلحق به، وتوجهوا مسرعين تسبقهم رغبة الإبحار في هذه اللقيا النادرة. جدرانٌ بلون التاريخ ومتاهات تُغري بالضياع فيها واستباق الفرح والانتشاء.

تَسلَّق ابنه وابنته وزوجته أحد المدفعين اللذين يحرسان بوابة الحصن-المتحف، التقطوا صورا كثيرة بوضعيات مختلفة، وبفرح مفرط تعلوه ابتسامات وكلام يمتزج فيه العتابُ على تأخر زيارة هذا الفضاء البهي، والثناءُ على اهتمام هذا القادم من حقول الشاوية بهذا التراب الذي يتربع فوق هضبةٍ صخرية تشرف، بنخوة وتحدٍّ، على الأطلسي الهادر والهادئ حسب الطقس والمزاج وأحوال الدول والناس. بعد الهبوط من فوق حديدِ التاريخِ وعبَقهِ إلى أرضٍ خضَّبها الحاضرُ بحناءٍ ترتقي رائحتُها إلى الأنوف وتُنعِش الروحَ، يُصر ابناه على الجري بين المتاهات وتسلق الجدران. يلتقطان الصور مع البحر الذي يتهيأ الآن للرحيل والانخراطِ في إغفاءةٍ تحمله، بعد ساعات، إلى صباح نديٍّ. الشمس الآن على وشك أن تسقط في البحر مُخلِّفةً رداءً زاهيَّ الألوانِ يلتحفُ به الماءُ والحجرُ والهواءُ. يَحُل صمتٌ رهيبٌ يهاجرُ إلينا من بين ثنايا حروفِ قصيدِ شاعرٍ شريدٍ.

تائهون، تحمِلهم خطاهُم إلى برج دائريِّ الشكلِ، يسبقهم حذرُ أبيهِم وخوفُه. تستقبلهم في بابه الضيقِ كالسراديب المعتمة في زمن غابر، شابتان في مقتبل العمر لا تتجاوزان ربيعهما السادس عشر. تفترشان الأرض في جِلسة تحدٍّ. وينتصب واقفا بالقرب منهما، وقد ألصق جسده على جدار مدخلِ البرج، شابٌّ من نفس عمرهما تقريبا. يَحمل في يديه سيجارةً محشوة بمخدرٍ. يُعبأ صدرَه بِدخانها، وينفثه من أنفه، لِيُحلق دوائر في الهواء يُراقبها بانتشاء كبير، لا تفارقه نظراتُ الفتاتين اللتين تفترشان الأرض. تَردَّد الأبُ في البداية، وتوقَّف لحظةً، والتفتَ إلى ابنيه وزوجته لِحثِّهم على التراجع وتَغْيير المسار تجنبا لأي طارئ قد يحدث عند دخولهم هذا البرج الذي بدا غاصا بشبان وشابات يتبادلن السجائر والكلام البذيء. لكن قبل أن يُغيِّر طريقه وَصله صوتُ إحدى الفتاتين مُرحبا: « اتْفَضْلوا! مَرْحْبَا بِيكُم! «

ترحيبٌ مصحوبٌ بضحك وبملامح ترتسم على الوجهين الغضين أدخلت بعض الطمأنينة على الزوج الذي التفت إلى زوجته وابنيه مرحبا بهم وحاثا إياهم على الدخول. تَقدَّمهم بِخطو طويل مستكشِف، يتبعه ابنه في جرأة وتحدٍّ كبيرين، ثم ابنته وزوجته التي ما إن همت بتجاوز عتبة البرج حتى وصلها صوتُ إحدى الفتاتين بنبرة فيها الكثير من الحنو وجبال من الحسرة:» وَاشْ هَاذِي بَنْتَكْ أَخَالْتِي؟»، واستطردت دون أن تنتظر ردا: « تْهَلاَّيْ فيها أَخَالْتِي! تْهلاَّي! راهَا زْوِينَة بَزَّافْ. « لاحظ تأثرا باديا على وجه زوجته بعد نفاذ كلام الفتاة إلى قلبها كالسهم قبل عقلها، وهي المرأة التي غادرها حنانُ الأب منذ الثامنة من عمرها.

هنا فوق البرج الدائري، يتكرر المشهد نفسه، بل يتضاعف. فتيان وفتيات يراقبون البحر فرادى أو متعانقين، يتطلعون إلى ما وراء هذا المحيط المغري والمخيف. سأله ابنه ذات مرة ماذا يوجد بعد أن ينقضي هذا البحر؟ أجابه: وهل البحر ينقضي؟ دخان السجائر يعلو المكان. رائحة التراب والبحر والألم الذي يعتصر الفؤاد أمام هذا الضياع، وكلام الفتاة الذي يضغط عليه، ويفصِله عن العالم المحيط، ليرمي به في متاهاتِ سراديب بدون منفذٍ، وفي عتمةِ هُوةٍ سحيقةٍ بلا قرار. تدور الأرض والسماء ومعهما البحر. دوار في الرأس وألم في القلب. يأمر ابنيه بلهجة حازمة بمغادرة سطح البرج. تتبعهما زوجته. يَعبرون العتبة حيث الفتاتان مازالتا تستسلمان ليأسٍ دفينٍ تُشيعانهم بنظرةٍ فيها الكثير من الحسرة وبعض التودد البريء، وبسيجارة يدخنانها تحرق القلب قبل الأصابع والملامح البريئة…ذاك وجع آخر!

«بَسْلَامَة، مَاتَنْسَايْش أخالتي تْهَلَّايْ مَزْيَان…!»

انعطفوا ناحية اليمين حيث تَسلمتهم شرفةٌ مشيدةٌ من القرميدِ وتعبِ السنينِ ولونِ التراب، مفتوحةٌ على مدرجات من الصخر الذي يستأنس بضربات الأمواج الخفيفة هذا المساء…هنا، كما في جميع أركان الحصن وفضاءاته، فيض في العشق والعناق المفرط وممارسة السِّيلْڨِي و»الحرية» الممنوعة في الأمكنة الأخرى بفعل ضغط المرجعِ والمعيارِ، وأسْرِ أسطورةِ الاعتصامِ بحبلٍ واحدٍ لا تنفصم عُراه من المهد إلى اللحد، أملا في استعادة إشراقةِ «ذَهبِ» اللحظةِ الأولى التي، حين غادرناها يقول غلاة الماضي، عَمَّ الفسادُ وتفرقنا أمَما وشعوبا وقبائل!! متى كان التاريخ يرجِع القهقرى؟! ومتى كانت السباحة ممكنة في النهر ذاته أكثر من مرة واحدة؟! ومتى كان تهريبُ الحقب علاجا شافيا للجراح ودرءا للأزمات؟!

لا شيء يعلو فوق الكائن هنا والآن…أخَذَ نفَسا عميقا وهو يفتح صدرَه لاحتضان البحرِ الذي بدأ يُسلم مفاتيحَه لِحَلَك الليلِ وإشراقةِ القمرِ في صيفٍ يُلملم جراحَه بعد الوباء، مستدركا ما ضاع من بهاء اللحظة في السنة التي خلت…من وباء إلى وباء. انتشر ابناهُ في شساعة الشرفة الصخرية فرحين بالتاريخ والبحر. وطفِقا يقفزان هنا وهناك في كل الأرجاء وأعينهم تحمل أسئلة عن الفضاء وعما يفعله الناس هنا والآن. أما زوجته فقد اختارت الانخراط في هدوءٍ يَحملها إلى عنفِ السِّنين بفعل كلامِ الفتاة كما يُخمن زوجُها. تُفكر في كل شيء، في الآن وفي الآتي، في ابنها وابنتها اللذين يركضان غير عابئين، وفي فتاة الحصن. كيف يمكن للتاريخ أن يوقظ كل هذا الشجن وكل هذا الخوف والهلع من الكائن ومِن الذي سيكون؟ ليس التاريخ حصنا نزوره، نتيه في متاهاته، نتأمل عَبْره الناسَ ورائحةَ ترابٍ تَدُكُّ أرضَه حوافرُ الخيل، ولا لوحةً جميلةً نؤثث بها غرفَنا فوق الأرائك المريحة، ولا عبارات للتباهي أمام الأمم الحاضرة بما فعلته الأمم الغابرة. إنه ليس كل هذا وذاك. إنه، بكل اختصار، السؤال الذي تذوب معه الأزمنة وتُطوى المسافاتُ. تتساءل مع نفسها: لماذا تتوسل إليَّ طفلة للاعتناء بطفلة، بابنتي في بداية عدِّها الأيامَ والفصول؟

سَلَّمَ البحرُ نفسَه، دون سابقِ إنذارٍ، لظلامٍ مازال يحتفظ ببعضِ النُّورِ ويزحف غيرَ متعجِّلٍ فوق أديم الماء…عَمَّ السُّكونُ كأنما انطفأ نور غرفة واستسلم مَن فيها لأحلام الليل وكوابيسه. إنه صمتٌ مختلف، مُتعدِّد وشاملٌ في الرباط-مدينةِ الأنوارِ. فجأة، يكسر سكينةَ البحرِ صراخٌ يأتي من أعلى بعيدا ومتموجا، لكنه عميقٌ كأنه يرتقي إلينا من قرار مكين. يهرع الناس مُدجَّجين بكاميرات هواتفهم المحمولة إلى مبعثه. تشرئب الأعناق والهواتف لاقتناص لحظات سبْقٍ في تدوينِ الألم دون تضميد جراحِه. يَشُق لنفسه ممرا بين تشابكِ الأجسادِ وبرودتها القاسية. يَكاد يغشى عليه من هول ما رأى. إنها هي…إنها الفتاة التي أوصت زوجَتَه خيرا بابنتهما تقف على حافة البرج وتُسلم وجهها للريح ولظلام البحر المنير في مدينة الأنوار. منتصبة تفتح ذراعيها لاحتضان الموت؛ لحظة فرحها الأخير، فرحِها الأبدي. الموت أمامها؛ بحر يتلقفها في أغواره طعاما لأسماك جائعة تُخلصها من أنياب نبتَت في كل مكان من هذه الغابة المكسوة بأزهار من الشر. والموت وراءها أيضا بهذا الجيش المدجج بسلاح أجوف، متعطشا إلى ألمٍ يستبقُ به نصرا على جيش افتراضيٍّ تافه…وذاك أيضا وجع آخر…!

يَقف جسد الفتاة غريبا وسط الأُلفة، عاريا إلا من روحه، مُوشَّحا بهالة من البياض والنور. نظرة إلى البحر. نظرة إلى الخلاص من ربق عبودية كاسرة. نظرة نحو التحرر من نفاق اعتصموا بحبل الأمة المتين ولا تفرقوا، ومن نفاق الفقهاء وشعوذة الدراويش ورقيا لِحى الأفاقين. ونظرة أخرى خلف الظهر حيث تُكال الطعنات لقتل كل أمل في أن نكون بشرا. يُحلِّق الجسد بعيدا في السماء. يرتقي سلالم المجد. يصعد باتجاه الثريا. وحيدا يسبح في السماء. يُشرف من علٍ على وضاعتنا. يسائل جبننا. يسمو. يسمو. يرتقي. يراقبه جُبن الكاميرات. غضا طريا طاهرا وبريئا، يسمو ويرتقي. تحرص الكاميرات على أن تُدوِّن جُبنها. لكن الجسد يرتقي ويشمل بروحه البحرَ واللون والناس والجدران. كبيرا وشامخا يغطي ظلَّه انعكاسُ ضوء القمر على الماء والحجر وتأبى النسور الكاسرةُ أن تخفض الأجنحة لتلتهم الجسد. ترسم في السماء استدارة الشموخ تحية للجسد النقي الطاهر الذي مازال يسبح بين السماء والأرض. يهوي ثم يرتقي يحفه بياض أبدي…

الرباط يوليوز 2022

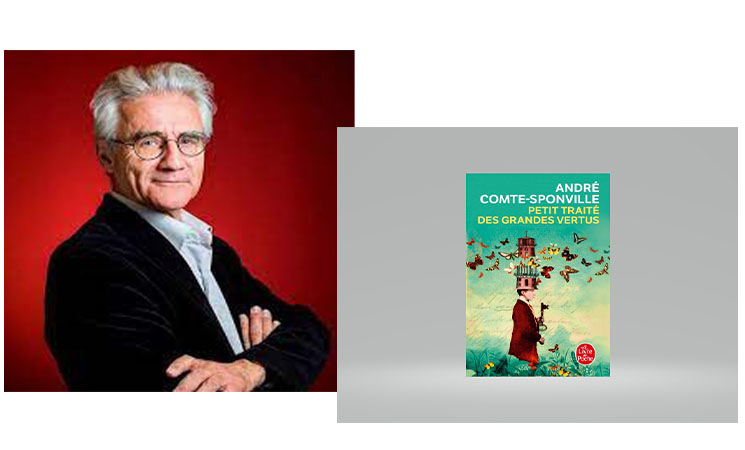

*يوجد حصن روتنبورغ، الذي تجري فيه أحداث هذا التخييل، بالرباط على المحيط الأطلسي، وقد بُني في عهد السلطان الحسن الأول خلال القرن التاسع عشر بدعم من الدولة الألمانية التي أهدت المغرب مدفعين يعتبران آنذاك مفخرة الصناعة العسكرية الألمانية، ولا يزال المدفعان موجودين إلى يومنا هذا بمحاذاة الحصن. وقذ بُنيت حينها سكة خاصة لنقل المدفعين من المرسى إلى مكان تشييده؛ لا تزال بعض آثارها موجودة إلى الآن بمحيطه. وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المهندس الألماني التر روتنبورغ الذي أشرف على أشغال بنائه، وقد حمل أسماء أخرى؛ مثل حصن هيري والحصن السعيد، وهو يحمل اليوم اسم البرج الكبير، وقد رُمِّم وحُوِّل إلى متحف وطني للتصوير الفوتوغرافي ضمن فضاء جميل وآسر…