هو شأن شبيه بدوران الفصول، لا محيد عنه، نظام الطبيعة وتشكيلها، وإن تفاوتت فيه اختلت. كل أرض وما تنتظر، حسب حاجتها. نحن في المغرب دائما أشوَق ما نكون لفصل الشتاء، طبعا لا حبا للبرد والزمهرير، ولكن للغيث، كلما تأخر المطر والأرض عطشى توجهت القلوب وهفت الألسنة بالدعاء تستسقي السماء، فلا أقسى من الجفاف إذا أصاب الأرض لم تسلم منه النفوس. وفي الحياة، الجفاف أنواع وتبعاته شتى، يوقف الرزق، وإذا ضرب العقل أدى إلى الجهل وحتى أفقد الصواب. نظرا لوجودنا في مجال ثقافي فإن القصد من هذه الفذلكة أننا بعد نهاية كل فصل صيف، الموسوم بالاسترخاء والخواء، نتطلع نحن أبناء حقل الثقافة بجميع منتجاتها وتعبيراتها وتمثيلاتها إلى ما ينطق بلساننا ويحمل صورتنا ويعبر عن خلجات أنفسنا ومن بنات أفكارنا يكون. أن ننتج الثقافة وننخرط بانتظام في أسلاكها وظيفتنا ورسالتنا ونعده من صميم هويتنا، حسب القرائح والقدرات والكفاءات، وبالمثمر الخلاّق لا الادعاء.

ها الصيف أضحى وراءنا، والمبدعون ومنتجو الثقافة عامة ومعهم مستهلكوها المفترضون كلهم على الأبواب، أعني إما خلفها أو في قاعة الانتظار، يريدون، نريد جميعا أن يحمل الموسم ولادات وعطاءات، أولسنا بلادا حبلى بالمواهب وأهل الفكر الإبداعُ والمعرفةُ زادهم، وهم نسغها رغم كل الصعاب وعوادي الدهر وأعداء الثقافة حتى من بين الموكل إليهم تسييرها أصليين أو متسلطين، ما هَمّ. من الخطل التعويل على هؤلاء، قديما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، والمعوّل على الإرادات والمبادرات الوطنية المستنيرة، أفرادا وهيئات، مجتمعة أو متفرقة، المهم أن تحضر في ما نفترضه كل عام بداية الموسم الثقافي بموازاة مع الدخول المدرسي والجامعي واستئناف الحياة عموما مجراها العادي، ولا سيما بعد الموات والسبات الطويل بسبب ظروف الوباء اللعين، ذا أملُنا في مطالع هذا الشهر بعيدا عن الابتسار وأيّ حكم مسبق.

لسنا وحدنا في المغرب من ننتظر موسما ثقافيا جديدا وبِكرا ونتطلع، بل البلدان العربية كلها بلا استثناء، منها ما يتوفر على مؤسسات ومنابر عتيدة إليها ميزانيات مؤهلة، إما لغياب سياسات ثقافية منسقة، وضعف في البنيات، وتبعثر الطاقات والمسؤوليات، وأحيانا تسلّط منتحلين وسماسرة في الميدان، شأن تسلّط غيرهم في ميادين أخرى، حوّلوا الثقافة إلى غنيمة؛ وإما لافتقارنا إلى تقاليد لم تؤسس على تعاقب الحقب وتراكم الأعمال وموروث لا ستهان به. باستثناء مصر لا ينقطع فيها العمل الثقافي إبداعا وفكرا وفنا، وبعض عواصم الخليج العربي في أنشطة مبهرة، ينتظر الناشرون والكتاب والقراء معارض الكتاب بفارغ الصبر وبدونها السوق تقريبا بوار وطبع ونشر بالقيراط، وقليل ندوات وملتقيات، وندرة من زبدة الجامعات.

في الانتظار دائما، سنولي شطر الشمال، إلى فرنسا، لا اغترابا أو بحثا عن تعويض، فقد عودت العالم أن يكون لها دخول ثقافي أدبي، وروائي على الخصوص، والثقافة اليوم إنسانية شاملة، لنتطلع بالأقل على عموم المعروض في الواجهة، علّنا ننال فائدة ومتعة وبعض عبرة.

فعلان وإطاران اثنان ينتظمان الحياة في فرنسا ويسير المجتمع بتركيباته ومستوياته وثقافاته المختلفة على إيقاعهما طيلة العام، وذلك منذ انتقلت إلى الأزمنة الحديثة وانضوت في هياكلها وبدأت تعيش وفق قوانينها وأساليبها. فعل دخل rentrer يصنع المصدر ووضع الدخول la rentrée ونقيضه في الطرف الأقصى فعل ذهب partir وليس خرج sortir كما يتوقع، ويعني الذهاب. معنى هذا أن الحياة ليست سديما وفي بلاد دخلت في طور الفكر العقلاني منذ القرن السابع عشر، فإن لكل شأن مقدمة ونتيجة، نظاما ومنطقا يتحكم فيها ويسيرّها تلقائيا، وضمنه التناغم في كل شيء، ومن لا يفهم هذه الأوليات لا يستطيع العيش فيها ويبقى شاردا.

يعنيني هنا الفعل الأول، لأن الثاني انتهى وانقضى، لفظ أنفاسه وبدأت معالمه تختفي منذ الأسبوع الأخير من الشهر الفائت، حين الشواطئ تفرغ من السابحين، وشرع الفرنسيون يحزمون حقائبهم متحسرين ليعودوا ببشرات مُذهّبة إلى مدن الاكتظاظ وإيقاع العمل اليومي الذي يسمونه ( metro boulo dodo) أي التنقل والعمل والنوم على مدار سنة إلى أن تدق من جديد ساعة partir (وضع عنها الطاهر بن جلون رواية طريفة بالعنوان ذاته،غاليمار 2006) أي ابتداءً من مطالع يوليوز، وإلى نهاية غشت.

الدخول في فرنسا بمعناه العام استئناف حياة ما بعد الصيف ونهاية عطلته، مقدسة عند جميع الطبقات منذ أن عممت الجبهة الشعبية سنة 1936 إبّان حكمها بزعامة ليون بلوم عطلة مدفوعة الأجر. هو حالة مركبة ومتعددة الأشكال والأنشطة والأطراف والمتدخلين، وبالطبع، منذ أن أصبح التعليم في الابتدائي مجانيا بالمطلق ولائكيا عقب صدور قانون وزير التربية جول فيري 16في يونيو 1881، فتعيّن منذئذ مناسبةً مشهودة للتلاميذ وأهاليهم هو( الدخول المدرسيla rentrée scolaire) قبل أن يتعمم تدريجيا في مناطق مختلفة من عالمنا.

ويشمل عودة الحياة الطبيعية استئناف السياسة وإدارة الشأن العام على الصعيد الرسمي، بطبيعة الحال، وخطط العمل عند الأحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني الموازية. في هذه الواجهة من العودة تضع الحكومة يدها على قلبها وهي تتوقع كل السيناريوهات لأن المعارضة هنا بالمرصاد، خاصة والبلاد على شهور معدودة من انتخابات رئاسية منذرة، وقريبا جدا موجة مظاهرات عارمة باسم الدفاع عن المطالب الاجتماعية أو لإثبات الحضور. أي أن السياسة هنا أيضا مواسم منظمة متوافق عليها ضمنيا، بدخول وخروج، أو إنك ستغرد خارج السرب، أي في الفراغ المطلق للشوارع ومحافل اللقاء والخصومات والمناورات.

أما الدخول الأكبر الذي يعنينا أكثر ويُحتفى به بطريقة استثنائية، لدرجة أن الإسم والصفة أصبحتا مرتبطتين به أكثر فهو الثقافي الأدبي يختص به عالم الكتاب وقطاع النشر والناشرين. في بلد الثقافة والفنون فيهما عماد للحياة والإنتاج المستمر في مضمارهما دليل تمدّن وحيوية شعب جدير بأن يحوز كل الاهتمام، ويعتبر موعدا حاسما ينتظره الكبار والصغار، في الداخل والخارج، دور النشر أولا، والكتاب، والقراء والمنابر الإعلامية المرتبطة استقبالا وترويجا.

في بداية أيلول، شتنبر ينطلق السباق رسميا، لكن الموسم الأدبي الفرنسي يُشرع إعداده مبكرا منذ مايو، أي قبل شهر من مغادرة محترفي الكتاب في جميع المستويات إلى العطلة. جميع دور النشر تهيِّء سلفا أعمالها المزمع تقديمها في الدخول، وتضعها مطبوعة وفي رزم بعد أسابيع، وترسل إلى النقاد والقراء المتخصصين والصحافة جمعاء، لذلك لا غرابة أن تجد هذه المنابر جاهزة كلها منذ نهاية غشت، وتتبارى بداية سبتمبر في التعريف بالإصدارات الجديدة بين الإخبار والتعليق واضعة على كاهلها مهمة تتمثل في حوارات مع كتاب محددين يجريها نقاد وقراء معنيون قرؤوا الكتب فعلا في إجازة الصيف وهيؤوا ملفاتهم وسواء بالاتفاق أو الصدفة يُجمعون على مؤلف أو ظاهرة أو تيمة تصبح حدث الدخول والموسم.

ليس هذا تحصيل حاصل نظرا للوضعية الصعبة التي عاشها الكتاب وعالم النشر والمكتبات بسبب ظروف وباء كورونا المستمر منذ عام ونصف، وتكبّد فيه القطاع خسارة فادحة، لولا أن هنا شعبا قارئا هبّ لدعم الكتبيين بإقباله على القراءة شغفا ودواء، وناشرين يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن ضرورة الحفاظ على سوق ومجتمع أدبي ويراهنون دائما على المستقبل. وقد جاءت أرقام مبيع الكتاب مثيرة فاقت الظرف العادي. ما من شك إسهام دولة راعية ومساندة، ويكفي أنها زيادة على تسهيل القروض وزعت على الشباب قسيمة بمبلغ 300 أورو لاقتناء المواد الثقافية خصص أبلغهم نسبة 70 في المائة منها للكتاب. لن نحصي الأمثلة، إنما الرقم يتحدى ، وهذا دخول أدبي جديد، ويقترن بالمناسبة بالأعمال الروائية بالدرجة الأولى، يليها المذكرات والبيوغرافيات والدراسات والإنسانية والعلمية فمنشورات الفتيان والأطفال؛ نقول صدرت 521 رواية ربعُها مترجم عن لغات أجنبية، العربي منها قريب من العدم.

كان الدخول الأدبي في فرنسا ولا يزال يقترن بالرواية، وهذا تقليد متواتر منذ عقود، مرتبط برسوخ جنس أدبي ساهم الكتاب الفرنسيون في تأسيسه( بلزاك، ستندال، فلوبير) وفي تجديده (بروست وسلين) وفي فرضه لسان الزمن الحديث وفلسفته( كامو) وفي إعادة خلق قواعده ونظام كتابته( روب غريي، نتالي ساروت، دوراس)؛ وفي فرنسا ولد أول تقليد في العالم للاحتفال بالرواية بوصية ومن ميزانية الأديب إدموند غونكور(1892) وتكرّس منذ تأسيس أكاديمية غونكور(1902) ومنحها جائزتها الأولى في السنة الموالية. يدعم هذا قاعدة قراء كبيرة جدا تتعدى المختصين والمتعلمين إلى الفئات الشعبية تجد كل فئة ما يلبّي اهتمامها وذوقها، أي أن الجميع يقرأ وليس هذا امتيازا أو استثناء، وكذلك للناس عادة الكتابة عامة.

ومن ميزات الدخول الأدبي الأخرى أنه يصنع تيمته والشاغل الأغلب في روايته، تحسب أحيانا أن دور النشر أملت أو أوحت للكتاب موضوعا ليجعلوه مدار هواياتهم وشخصياتها وأحداثها محوره. نظن بناء على متابعتنا لهذا المناخ سنوات أن الأمر ليس صدفة ولكنه خاضع لمزاج عام يسري في المجتمع والكتاب يحسون به، فهم في قلب ذاك الشيء الذي يحلو للفرنسيين إذا شاع شيء وتوافقوا عليه أن يسموه l’ère du temps.

في العقدين الأخيرين يمكن لدارس الرواية الفرنسية أن يتبين مركزية الأنا ويرصد هيمنة سرد الذات، إما في نوع السيرة الذاتية مباشرة، أو نوع مزدوج، هجين، بين هذه الأخيرة والرواية، سُمِّي السيرة الذاتية الروائية أو الرواية السير ذاتية، وبالتخييل الذاتي تصنيفا نوعيا محددا نهائيا وطفق يتحول إلى خطاطة تتبع منذ تتويج مرغريت دوراس بجائزة الغونكور على روايتها «العشيق»( 1984).

لا يكاد الشاغل يتغير اليوم، فكتاب الرواية الفرنسيون يواصلون الاستغراق في أنواتهم ويغرفون من سيرهم الشخصية والعائلية، لعل فترة الحجر الصحي إذ غابت الحياة وعلاقاتها الاجتماعية، عمّقت تقوقعهم، وهكذا جاءت أغلب روايات هذا الموسم تدور حول تيمة الأب وإعادة رسم صورته، بين التذكر والتقصي والقصاص من تربية أو الحنين إلى زمن وكذلك نزعة البحث عن الهوية وهذه قضية ذات أبعاد.

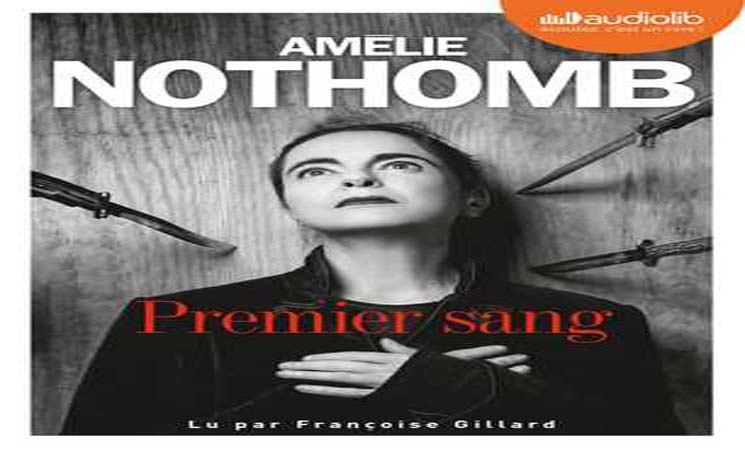

هي تيمة مسترسلة في تاريخ السرد بالغرب قديما جدا، لنتذكر أوديب ملكا لسوفوكليس، وفي الأدب الفرنسي خاصة صارت بؤرة القصة حيث يمكننا أن نرصد منذ الثمانينات دائما نزوح الكتاب إلى عوالم النسب العائلي والحميمية الأبوية واستقصاء أسرارها، مع Annie Ernaux,Claude Simon,Jean Rouaud وآخرون تحولت رواياتهم إلى مختبر للحفر الأنطولوجي أوما سماه النقاد (أركيولوجيا الأصول) يتم بموجبه انتزاع الأب من عتمات الخفاء واستدراج الذكريات لرسم صور متعددة له ليست دائما مشرقة، بل مقيتة وصدامية، ما عاد بقوة وكثافة في هذا الموسم تحتل فيه تيمة الأب أهم الأعمال اللافتة، فنرى Amélie Nothomb في (Premier sang) وShalondonفي (Enfant de salaud) jean -Baptiste Del Amo بروايته الأرجح (Le fils de l’homme) من غير أن نغفل Christine Angot، برواية مكرورة (Le voyage dans l’est) تواصل فيها ما سردية علاقة السفاح مع أبيها وبات نهجا معلوما عندها وبها، بتنويعات أسلوبية ورشقات إضافية ضد أب يشترك معها أوفياؤها في مقته .

والسؤال النقدي هو إلى أي حد سينتمي هذا النوع إلى أدبية الرواية، وإن بدا سؤالا ثانويا، إذ النقاش الذي يدور في المحافل الأدبية قلت عنايته بهذا المنظور، تاركا للدرس الأكاديمي العناية، ولأن الكاتب عموما يفترض أن يكتب بمهارة، وكأن مفهوم الأدب تغير، من غير أن نعدم من يسأل عن خصوصية ما وأسلوب ينفرد به هذا الكاتب وتتميز به تلك .

هذا ما يجب البحث عنه في 82 رواية من بين 521 من تأليف كتاب جدد، الواعدون إن وفوا، وكذلك ما ينتظر أن تخلص إليه لجان تحكيم الجوائز الأدبية ابتداء من مطلع شهر نوفمبر، الغونكور، رنودو، الأكاديمية الفرنسة وفمينا، وأخرى، تعد تتويجا وكرشندو الموسم الجديد.