تُؤَرِّقُنَا في كل مرة هواجس العيش وفنونه، سؤال السعادة التي ينشدها الإنسان هربا من وطأة الوجع المشاكس، فنطبق حواس الجسد لنفتح عين الروح في دواخلنا، إذّاك تتلقفنا فلسفات العيش السعيد كأفيون جديد مخلص وكتمارين روحية؛ ليست المسألة قدحية بطبيعة الحال بل لا تزيدها في نظرنا إلا رقيا، أن تنشغل الفلسفة بانفعال الموجود مع الوجود، أي أن تتصل بحياة الفيلسوف عملياً.

لحسن أوزال العديد من الاصدارات المهمة تأليفا وترجمة، وأبحاث ومقالات، وقد شارك في العديد من الندوات داخل المغرب وخارجه؛ في هذا الحوار مع المفكر المغربي حسن أوزال، وبمناسبة نشره لمنجزه الفكري الأحدث، أتساءل وإياكم معه عن ضروب ما قُمْتُ ببسطه آنفا، عن فن العيش الحكيم لا أن نحيا فقط لأن صدورنا ما زالت تستنشق عَبِيرَ أو زَنَخَ الحياة

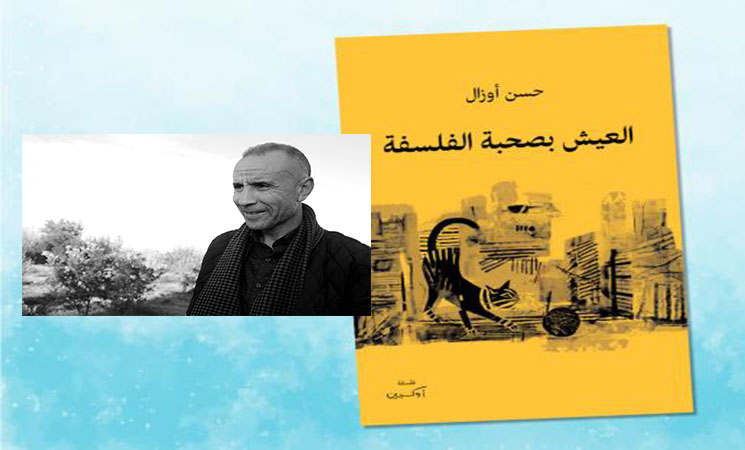

p بمناسبة الإصدار الجديد لأستاذنا حسن أوزال «العيش بصحبة الفلسفة»، مرحبا بك وبنا كأضياف عند مأدبة الفلسفة، صحيح أن الفلسفة محبة وصداقة الحكمة؛ هل شعرتم يوماً أن الفلسفة كانت «رفيقا» ساعدك في مواجهة أزمة أو سؤال وجودي؟

n اسمح لي بداية سي محمد، أن أعبر لك أوّلا عن مدى امتناني وشكري لاهتمامك بمنجزي الفكري المتواضع قبل أن أرد على تساؤلك بالتأكيد على أنني أعتبر أن الفلسفة منقذي من الضلال بأكثر من معنى.إذ قبل أن تجعلني في مستوى ما يجري ويحدث، فهي كثيرا ما أنارت سبيلي وساعدتني، سواء في بناء ذاتي ونحتها استعدادا لمواجهة مفاجآت الحياة، أو للعيش على نحو بسيط يخولني أن أظل حرا طليقا، مطمئنا وراضيا بوضعيتي كما هي دون رعب أو خوف. تبعا لذلك أضيف على أن التفلسف ليس فحسب نشاطا نمارسه يوميا من أجل إيجاد حلول محض نظرية لمشاكلنا في الحياة، بل عملية أيضا وهو اﻷهم . ذلك أن الفلسفة بوصلة كفيلة بإرشادك جغرافيا حتى تستطيع على الأقل أن تميز بين الجهات الأربع، وأن تعرف الشمال من الجنوب والشرق من الغرب قبل أن تتخذ وجهة ما، وأن تخطو أولى خطواتك في صحراء الوجود .ولعل ذلك هو ما حاولت أن أوضحه لا في كتابي الأخير «العيش بصحبة الفلسفة» ( منشورات محترف أكسجين ،2024 ) فحسب بل أيضا في كتبي السابقة حيث حاولت على سبيل الذكر لا الحصر أن أؤسس لرؤية كفيلة بجعل الفكر مفيدا لكل منا في حياته الخاصة وإلا استوى لدينا الجاهل والعارف وصار التمييز بين أستاذ الفلسفة والفيلسوف ضربا من ضروب التخريف والمزايدة ليس إلا. استئناسا بهذا الطرح كنت في كتابي»تضاريس فكرية، نحو فلسفة محايثة»(الصادر عام 2012 ضمن السلسلة الفكرية التي يشرف عليها مركز اﻷبحاث الفلسفية بالمغرب)، أصر على ضرورة تفكيك صرح الفلسفات المتعالية رابطا كيان كل إنسان باعتباره فردا بما دعوته حينئذ بالحيز الانطولوجي، حيث بوسعه كفرد أن يبلور أبعاده الوجودية مبدعا جماليته الخاصة به، وموظفا زمانه توظيفا متعويا يليق به ككائن راغب. ولما كان الانسان كائنا راغبا وحسيا بامتياز، وجب علينا بالتالي استحضار ميكانيزمات اشتغاله الشهوي في علاقتها بمنطق ما يعتمل في ذهنه من تمثلات ؛ هكذا وجدتني مجبرا على الخوض في إشكالية فلسفية مقوضة للتصور السائد تاريخيا حول اﻹنسان ككائن راغب منذ «أريسطوفان» حتى «لاكان»، فجاء كتابي بعنوان «منطق الفكر ومنطق الرغبة «( الصادر عن دار إفريقيا الشرق ،2013) .أخلص من هذا الكلام كله للقول على أن الفلسفة من حيث هي بوصلتنا في الوجود ليست معطى سابقا بمكنة أي كان، بل هي ما ينشأ كمنظور نكتسبه عبر التجربة في خضم ما نمر منه من أزمات حقيقية وما نجتازه من محن. هي «رحم التحول الفلسفي» كما أكدت في كتابي «العيش بصحبة الفلسفة «.ذلك أن الإنسان بقدر ما ينزع بطبعه الى نيل قدر من السعادة متفاديا الشقاء، بقدر ما يدرك في خضم هذا النزوع ذاته على أن الأمر ليس بالهين، بل هو ما يستدعي أمبريقيا خوض غمار تجربة الأزمة، ذلك أن اجتياز المرء لاختبار الأزمة هو وحده الكفيل بضمان عملية انتقاله من حالة أولى كان فيها تابعا وخنوعا الى حالة ثانية يستعيد معها وبفضلها نوعا من الاستقلال والحرية .توازي عملية الانتقال هاته، عملية انتقال أخرى مضاعفة يتم معها التحول من منطق الحاجة الى منطق الرغبة. والظاهر أن البون القائم ما بين الحدين لمن الشساعة بمكان طالما أن من يحتكم لمنطق الحاجة هو أشبه ما يكون بالحيوان، ولا يستطيع ان يتصرف إلا وفق نهج أهوج عديم الوعي سواء في تعامله مع نفسه أو في تعامله مع الناس والعالم من حوله خلافا للإنسان الذي اكتسب وعيا فلسفيا، وصار يحتكم لمنظورية جديرة برده كائنا آهلا للسعادة .على هذا النحو ارتأيت في كتابي الأخير الوقوف عند مسألة السعادة موضحا في فقرة بأكملها على أنها إذا كانت في شقها الأول ترتبط بنظام الوجود، فهي في شقها الثاني ترتبط بنظام الفكر، شريطة استدعاء ثلاثة أقطاب لازمة لتحقق عملية التحول الفلسفي السالفة الذكر، والتي هي على التوالي :»التجربة» و»مبدأ الاختيار» و»شرط المجهود «.

p رسخت الفلسفة منذ البداية تقليداً أو لنقل صنفت نفسها دوما مع القلة ضد الجمهور من أفلاطون الذي خص الحكام بالفلسفة فقط ومروراً بأرسطو في دروس الصباح ودروس المساء وهكذا؛ ألا ترى أنه يمكن للفلسفة أن تكون أداة للتعبير الجمعي وللشارع؟

n الأرجح أن الفلسفة عموما لم تكن في يوم من اﻷيام حكرا على أشخاص معينين دون غيرهم، وذلك لأنها أولا قضية كل إنسان على حدة قبل أن تغدو قضية عامة، وثانيا لأن كل إنسان من حيث هو كائن عاقل يولد بالفطرة فيلسوفا. وهذا شأن الطفل مثلا الذي يكون مهووسا، منذ تمكنه من الكلام وقدرته على النطق، بطرح أسئلة وجودية دائما ما تحرج أبويه ومحيطه؛ مما يدفعهما إلى التسريع بتسجيله في المدرسة التي تتكفل شرعيا بعملية اﻹجهاز على كل ما يسكنه من تساؤلات ليتحول مع مرور الوقت إلى كائن مطواع ومدجن ينظر إلى الكون بمنظار الضفدعة مجسدا نموذج اﻹنسان ذي البعد الواحد بتعبير «هربرت ماركوز». أما إذا ارتأينا الرد على سؤالك من زاوية تاريخية محضة فبوسعي القول إن تاريخ الفلسفة عرف منحيين اثنين على اﻷقل في هذا الباب؛ ولا بأس هنا من اﻹشارة إلى أن المنحى اﻷول الذي ابتدأ مع أفلاطون صاحب اﻷكاديمية، واستمر مع تلميذه أرسطو معلم الاسكندر اﻷكبر وصولا إلى هيجل وكانط، هو المنحى الذي رسخ أكثر من غيره، نخبوية الفكر وأعلن رسميته سواء عبر المؤسسات التي اتخذها كفضاء لبناء المعرفة، أو عبر الطريقة البيداغوجية المعتمدة في التلقين والموجهة أساسا للخاصة قبل العامة. إذ ليس يخفى على العارفين في هذا المجال على أن كانط في دعوته التنويرية لم يكن يتوجه إلا إلى أولئك الذين يستطيعون أن يفكروا من الذكور طالما أن المرأة قاصرة مبدئيا بحسب قاموس فيلسوف التنوير الذي ما فتئ ينعتها دون خجل بالجنس الضعيف Iesexe faible. وللعلم فإن فيلسوف غونسبورغ، لم يكن يقصي النساء والعبيد من دعوته تلك فحسب بل كان يقصي أيضا الفلاح والعامل كما الموظف وسائر المواطنين السلبيين بتعبيره les citoyens passifs ؛ وبذلك صار التنوير مكافأة يحظى بها فقط من يستحقه من النخبة وليس من ينتمي إلى عامة الشعب. يتضح مما تفضلت به عندما نخضع للتمحيص، طريقة تمييز فيلسوف اﻷنوار بين الاستعمال العمومي والاستعمال الخاص للعقل، حيث أن الاستعمال العمومي لا يخص سوى القراء وكل من هم مؤهلون معرفيا للإحاطة بالقضايا المطروحة ؛ وعليه يضحى الاستعمال الحر للعقل مرهونا بالنصوص التي يدبجها الفيلسوف بالحبر والقلم ،ما دام يكتب لنظرائه ويدرس أمثاله. وإذا كان الاستعمال العمومي للعقل غير موجه البتة لعامة الجمهور، فإن الاستعمال الخاص للعقل ليس بدوره استعمالا محصورا على الفضاء البيتي والمجال الداخلي كما قد يخال البعض . هكذا يوظف كانط التنوير مُقزِّما من إمكاناته بحيث يجعل له حدودا ملزمة للجميع سواء كان موظفا أو رجل أمن أو كاهن. إذ على نحو ما ينبغي للموظف مثلا أن يستخدم عقله استخداما لا يتعارض في شيء مع نظام المرفق الذي يشتغل فيه حفاظا على المصلحة العامة، ينبغي على رجل اﻷمن كذلك أن يخضع للأوامر التي يتلقاها من رؤسائه، دون أن يفكر في التمرد عليها ؛و على نحوهما أيضا يجب على الكاهن أن يحرص على الدفاع عن تعاليم دينه دون اﻹدلاء بآرائه الخاصة في هذا الباب؛ مثلما يجب على المواطن أن يؤدي ما بذمته من ضرائب حتى ولئن تبين له أن ثمة حيفا في النظام الضريبي المعمول به . لنقل بتعبير آخر على أن كانط لا يخجل في كل مسعاه من دعوتنا إلى أن نحتفظ لأنفسنا بحرية التفكير في ما نشاء وكما نشاء، لكن شريطة خضوعنا للقوانين السائدة في الوطن والدولة التي ننتمي إليها ودون أدنى تنديد بالجور الذي يطالنا جراء حيفها. إيجازا بوسعنا اﻹشارة إلى أن الجانب اﻹيجابي في دعوة كانط إن كان يعود إلى شيء فإنما يعود باﻷساس إلى تحريره للفلسفة من الوصاية الدينية و السياسية؛ أما الجانب السلبي من هذه الدعوة، فيعود إلى تعليقه لأفق حدوث الثورة (مع كانط صارت ثورة 1789 ممكنة دون أن تتحقق واقعيا ) وإرجائه لها خاصة وأن عملية التنوير ظلت رهينة قاعات الندوات وحبيسة الدروس الجامعية. فضلا عما سلف اسمح لي أن أعرج للقول على أن ما انتهى اليه كانط غربيا سبقه إليه ثلة من الفلاسفة وعلى رأسهم ابن رشد عربيا الذي درج على تصنيف الناس إلى ثلاث فئات هي فئة البرهانيين وفئة المتكلمين وفئة العامة. ووفق هذا التصنيف حرم بدوره العامة من حق ممارسة التأويل، وأجبرها بالتزام ظاهر النص الديني بدعوى عجزها عن فهم الحقيقة مع تسليمه بكل اﻷحقية في هذا الباب للفلاسفة لا غير . هكذا نلاحظ كيف أصبح استعمال العقل مرة أخرى محصورا على أهل البرهان دون سواهم؛ ويكفينا والحالة هاته الاستئناس بكتاب ابن رشد بعنوان «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال» لنتبين مدى حرص الرجل على التمييز بين اﻷقاويل الخطابية والجدلية والبرهانية، معتبرا البرهان أساس بلوغ اليقين المعتمد كنهج من لدن فئة الخاصة من الراسخين في العلم والقادرين على إدراك المعقولات وتحصيل العلوم النظرية، خلافا لفئة العامة التي يجب عليها أن تكتفي بالقياس الشرعي مرجعا والانكباب على الصناعات العملية دون النظرية على حد تعبيره.هذا إذن قولي في كل ما يتعلق بالمنحى التاريخي اﻷول الذي بموجبه تقلصت مساحات التفلسف وصارت تهم النخبة وعلية القوم دون باقي الجماهير، أما المنحى التاريخي الثاني فهو الذي كان فيه التفلسف شأنا عاما لا يمكن لجهة ما أن تستفرد به لوحدها. وهو الاتجاه الذي عرف أوجه مع سقراط (فيلسوف اﻷغورا) و «أنتيستين» مؤسس الفلسفة الكلبية بمعية «ديوجين دو سينوب» وصولا إلى» ديدرو» الذي كان في عز القرن الثامن عشر يدعو في كتاب له بضرورة تعميم الفلسفة حتى تسترد شعبيتها، مرورا بطبيعة الحال بالرواقية بزعامة زينون والأبيقورية برئاسة صاحب البستان. لعل الفيصل بين هذين التيارين الفلسفيين إن كان يرجع إلى شيء فإنما يرجع أساسا إلى كون الفلسفة الشعبية، خلافا للفسفة النخبوية إن جاز التعبير، تعمل وفق نهج خاص مفاده أنها كلما اكتشفت فكرة ما إلا واتخذتها بوصلة للحياة لتغدو بمثابة العمود الفقري الذي ينهض عليه صرحها الوجودي. فالتفلسف، والحالة هاته، طريقة للعيش قبل أن يكون رزنامة من اﻷفكار وأسلوب حياة قبل أن يعد ترسانة نظرية. لذلك يبقى اﻷهم عندما نريد إقامة نوع من المفاضلة بين الفلسفتين أن نتساءل بداية عن أي من هذه الفلسفات تقربنا من الحياة و أي منها تبعدنا عنها؟ أي منها تبنيك وأي منها تخربك؟ جراء ذلك توقفت مليا في كتابي «العيش بصحبة الفلسفة» عند إشكالية العلاقة القائمة ما بين الفكر والحياة متسائلا على النحو التالي : من منا اختبر مرة أن يعيش فكرة ما؟ إذ لا يكفينا أن نقرأ النصوص وأن نلتهم المتون بل يلزمنا أيضا أن نختبر وجوديا نجاعة ما يستهوينا من تمثلات وما يجول بعقولنا من أفكار حتى ندرك بالتالي قيمتها أو تفاهتها.

p عادة ما ينظر للفلسفة على أنها نظر في الحقائق المجردة وبالتالي، هل يمكن أن يؤدي التفلسف إلى العزلة والاغتراب عن الآخرين؟

n لا يمكن للفكر عموما وللفلسفة خصوصا أن يؤدي إلى الاغتراب بالمعنى السلبي لأن التفلسف باعتباره أسلوبا للعيش، طريقة للحضور في العالم على نحو فردي جمالي، يقينا من الوقوع ويحمينا من الانجراف باﻷحرى وراء النزعة القطيعية التي ما فتئت تتكاثر في عصرنا الحالي تكاثر الطحالب في المستنقعات. ضد التدجين، إذن، يسعى الفيلسوف الحقيقي للتأسيس لدينامية تحررية تنأى به بعيدا عن الانتماءات الاجتماعية الخانقة للفرادات الجميلة وتصون من اﻹعلام المُنمِّط للعقول والمُجيِّش للحشود، مقترحا أساليب مغايرة و طقوس فنية قمينة بأن تسعف كل واحد على بناء ذاته شريطة التعاطي معها بكل نزاهة من قبيل فن المشي و الموسيقى والعزلة والتزهد والاكتفاء الذاتي والاستقلالية واﻹنصات للطبيعة والتأمل وغيرها من الطقوس القابلة للابتكار؛ هكذا نرى كيف احتفظ لنا تاريخ الفكر بعظماء من هذا القبيل عاشوا الفلسفة حقا دون أن يعيشوا منها أمثال «هنري دافيد طورو» الذي من فرط اعتزاله في الغابة لمدة عامين وشهرين، ظل في مؤلفاته يرسخ لسلسلة من تقنيات العيش التي أسعفته بالفعل على أن يحيا مطمئنا وسعيدا بعيدا عن إكراهات الأبناك، ودون أن يرهن نفسه بتفاهات السوسيال من قبيل العمل والديون والاستهلاك .فبدل اليأس والبؤس الذي ينهش نفوس الناس يستحسن أن يعزز المرء ويرعى في ذاته إرادة الاستمتاع تفاديا لروح السلبية التي ما فتئت تجرف الجميع. علاوة عن هذا الفيلسوف اﻷمريكي العصامي الذي علمنا أن الحياة شيء يبدع ويبتكر وليست أبدا معطى جاهزا،يطيب لي أن أستحضر كذلك « ديوجين الكلبي»(وهو الذي أهديته بالمناسبة كتابي بعنوان» العيش بصحبة الفلسفة « ) الذي تبنى فلسفة التهكم لمواجهة الابتذال والتفاهة حيثما وجدا ، فلم يدع الترهات والخرافات، تقاليد كانت أو أعرافا، تخن إمكانات السعادة المتاحة لنا وتجهز على جرعات الحرية التي بوسعنا ابتكارها. لقد اتخذ ديوجين البرميل مسكنا نكاية في البيت والسكن الاقتصادي الذي يرهن حاليا حياة معظم الناس تماما كما لو كان هذا اﻷخير بمثابة الغاية الوحيدة التي ولدوا من أجلها. الواضح بعد هذا البسط أن روعة كل هؤلاء الفلاسفة إن كانت تعود إلى شيء ما ،فإنما تعود إلى ما خلفوه من أثر إبداعي يخترقه عشقهم الغريب للحياة.عشق ظل بيِّنا وبارزا سواء في أسلوب عيشهم أو في طريقة تعاملهم مع إكراهات المعيش قبل أن يصاغ في شكل نصوص إن وجدت (لأن ديوجين وسقراط بالمناسبة لم يتركا لنا مؤلفات بالمرة). إن الفكر بطبيعته يشتغل والحالة هاته على مستويين اثنين، اﻷول خاص يهم الذات الراغبة فلسفيا في التغير والتحول، أما الثاني فهو خارجي مجتمعي يؤدي حتما بتأثيراته المتعددة إلى إحداث تغيير شامل أي على مستوى المجتمع برمته. ويكفينا أن نستحضر على سبيل الذكر لا الحصر الماركسية في شخص رائدها نفسه، لنجد أن ماركس الذي كان مهووسا بتغيير العالم بدل الاقتصار على تفسيره على حد قوله، قد تفوق بهذا الشكل أو ذاك في إحداث نقلة نوعية لا على المستوى الفردي فحسب بل أيضا وأساسا على المستوى المجتمعي. ذلك أن اﻷشكال السياسية التي انتظمت حولها مجتمعات القرن العشرين، لم تكن لتنضوي تحت سقف ما يجوز لنا أن ندعوه بالسعادة الاجتماعيةl›eudémonisme social دون أن تخلف لنا في اﻵن نفسه تحفا جديرة بالاقتداء من طراز «رأس المال» و «بؤس الفلسفة» و» البيان الشيوعي» و غيرها من الكتب. يتقاطع هاهنا قطب أول عنوانه تغيير العالم بقطب ثان هو تغيير الذات بشكل لايمكننا فيه إطلاقا عزل الأول عن الثاني؛ مما يجعل من فرضية اغتراب المبدع عن وسطه التي تفضلت بها، فرضية واهية وتكاد لا تقوم على أي أساس.

p لماذا هذه العودة، وفي هذا الوقت بالذات، إلى فلسفات العيش والتداوي بالتجربة الفلسفية الروحية، ألا تشاطرني الرأي على أن الفلسفة استحالت كبزَّة نجاة من موج خطابات الشك وضياع اليقين وتيه الإنسان المعاصر، أي بتعبير دقيق الفلسفة كدين جديد للخلاص؟

n يستدعي الرد على هذا السؤال الاحاطة مرة أخرى بما تكونه الفلسفة في ارتباطها طبعا بحياة الفيلسوف وطريقة توظيفه لزمانه. توظيف يعكس مدى جديته في الوصل بين ما يشغله من أفكار من جهة، وما يعيشه كشخص من جهة ثانية. ذلك أنه من الابتذال بمكان أن يمضي المرء كل وقته في الكتابة والتنظير دون أن يكون لهذا الفعل أدنى أثر في حياته؛ دعني أقول لك بأن استعمال زمان الفيلسوف يخضع سلفا، وبالضرورة، لنوع من الانتظام القبلي على شاكلة» ورقة الموسيقى» إن صح التعبير. إذ في خضم تفاصيل الحياة المعاشة، بوسعنا البحث عن جواب شاف للسؤال الفلسفي التالي: كيف لنا أن نحيا حياة فلسفية عندما نتقدم بأطروحة نظرية لا محيد لها من أن تأخذ بعين الاعتبار هذا العالم العبثي المنذور للعدم؟ وكيف إذن يمكننا عمليا أن نعيش بأريحية تامة ونحن نعي أن العدم ميتافيزيقيا أمر محتوم؟ ألا تبدو مسألة العيش والحالة هاته، ضربا من ضروب العبث الذي لا يملك المرء الحصيف معه إلا أن يطلق رصاصة على رأسه ويرتاح؟ هل من المعقول أن نظل متشبثين بالعيش في عالم يكون فيه اﻷسوأ (اﻷلم والعذاب) هو حليفنا باستمرار، والخراب والموت قدرنا المحتوم حيثما كنا ومهما فعلنا؟ هاهنا ستتضح لنا أهمية فعل التفلسف الذي يضعنا أمام سجلين إثنين لا ثالث لهما، سجل اﻷنطولوجيا وسجل الحياة، سجل نظري وسجل عملي، سجل الميتافيزيقا وسجل الفيزيقا؛ إننا مع الفكر إذن نواجه حتمية لا محيد لنا عنها هي حتمية المزاوجة بين حدين متنافرين أيما تنافر؛ حتمية تجبر الفيلسوف على إيجاد مخرج حتى لا نقول حل توفيقي يوائم فيه تأملاته بتصرفاته، مقيما الجسور ما بين أفكاره من جهة ونمط عيشه من جهة أخرى. وهذا ما حاولت توضيحه والدفاع عنه في كتابي «العيش بصحبة الفلسفة»، على طول فقرات عديدة، منبها القارئ إلى الهاجس الذاتي الذي شغلني ولايزال بحيث أن الفيلسوف لا يفكر من أجل أن يحيا فحسب بل أيضا توخيا منه لحياة أفضل. ومن ثمة يكون ملزما بتوجيه سلوكاته وفق ما يتصوره فكريا تيمنا بسارتر الذي يقر «بأن اﻹنسان ليس سوى مجموع ما يأتيه من أفعال وما يصدر عنه من سلوكات؛ إنه ليس إلا حياته». تضحى الفلسفة وفق هذا التحديد نوعا من «اﻹتيقا البيضاء» التي تأتي عصارة لما يشملنا وجوديا من «أنطولوجيا سوداء»؛ إذ بذلك فحسب، ننفلت مما قد يزج بحيواتنا في البؤس والتعاسة، لنجعل من كل ما يروم التقليص من قدراتنا على العيش،فرصة لحشد قوانا وازديادها. يجب علينا على حد تعبير نيتشه أن نصير شعراء حيواتنا وأن نرُدَّ اﻷشياء جميلة حتى عندما لا تكون كذلك. تبدو الفلسفة بهذا الشكل أبعد ما تكون عن الدين لا لشيء إلا لأنها ليست وصفات جاهزة يقتضي اﻷمر اتباعها وتقليدها كما الشأن بالنسبة للأديان بل هي أكثر من ذلك قضية بناء وهدم . تبعا لذلك فأنا لا أحبذ تلك التعابير الكيدية التي عادة ما تشبه الفلسفة بصيدلية تعج بالعقاقير القادرة على علاج الناس من كل داء دون الحاجة إلى بذل أدنى جهد أو خوض غمار معارك حقيقية واجتياز محن و أزمات. فالفلسفة بالنسبة لي وهذا ما أوضحته في أكثر من مقام، ليست مهنة ولا وظيفة ولا عملا مأجورا ينتهي بصاحبه إلى تدبيج مقالات على أعمدة الصحف و المجلات بل هي ما به نرمي إلى الزيادة من قوتنا في الوجود ؛زيادة بقدر ما تحصل طبعا عبر المران الدؤوب لا الكسل والخمول، بقدر ما تفضي بالمرء إلى اكتساب تقنيات للعيش جديدة ستسعفه لا محالة على مواجهة الصعاب رسما لأفق خاص يمتزج فيه الزمان بالحرية والمتعة بالفرح، تشييدا لما دعوناه «بالحيز اﻷنطولوجي» حيث يغدو تحقق اﻹتيقا البيضاء بتعبير شوبنهاور أمرا ممكنا ولو في خضم اﻷنطولوجيا السوداء اللامحيد عنها. الحقيقة أن صياغتي لهذا التصور لم يكن عبثا بل أخذ مني جزءا كبيرا من حياتي (بأفراحها وانكساراتها ) وهذا ما انتبه إليه مؤخرا الروائي الجزائري الحصيف «سمير قسيمي» الذي فاجأني بمقال مبروم ومتقن الصنع صدر له مشكورا في مجلة «المجلة السعودية» احتفاء بكتابي «العيش بصحبة الفلسفة «، حيث لاحظ محقا على أن ما نشر لي «في مجلة نزوى» العمانية كبحث تأملي خصب في درس متأخر لميشيل فوكو بصدد أفلاطون هو ما تحول بعد عقدين من الزمن إلى بيان فلسفي وجودي مستقل،لم يتغير فيه العنوان أكثر ما اتسع فيه المنظور وتكثف فيه المعنى» . إن العيش بصحبة الفلسفة على حد تعبير سمير قسيمي:»لم يعد كما كان في المقال عنوانا لقراءة أفلاطونية فوكوية، بل صار عنوان كتاب يدعو إلى نمط حياة يقترحه أوزال، يقوم على دعوة مفتوحة إلى أن نقيم مع الفلسفة ونعيشها، لا كمعلومة نستفيد منها بالمجاورة أو نتخذها تمرينا ذهنيا خالصا، بل كمرافقة حسية طويلة النفس»(أنظر مجلة المجلة السعودية،سمير قسيمي،العيش بصحبة الفلسفة لحسن أوزال: صفعة للفكر الكسول،1 أبريل 2025) . استئناسا بهذا المقطع، بوسعي أن أضيف أن الفلسفة هي قبل كل شيء آخر، تأسيس لنهج متعوي يقينا من عسر الهضم الذي ما فتئ يعاني منه معظم الناس جراء اعتقادات تيولوجية عجلت في المجتمعات المعاصرة باغترابهم عن أنفسهم وغيرهم والعالم من حولهم .هاهنا تمتثل الحياة الفلسفية باعتبارها ما يناقض حياة البؤس بامتياز خاصة إذا أدركنا على حد التمييز الدقيق لجيل دولوز» على أن وجود الفلسفة مقرون بالضرورة بالمحايثة خلافا للدين الذي يوجد حيثما وجد التعالي وترسخت أسس الدولة اﻹمبريالية « .دفاعا عن هذا التصور أيضا كتبت مؤلفي بعنوان «تضاريس فلسفية، من أجل فلسفة محايثة» عام 2012 ، معلنا حينها على أن ثمة نمطين من العيش يتصارعان منذ قرون: اﻷول فلسفي محض يقوم على» مبدأ الوجود» l›être، بينما الثاني استهلاكي- قطيعي ينهض على مبدأ الامتلاكl›avoir .خلافا للحياة الفلسفية إذن يحيا معظم الناس حياة البؤس القائمة كما يعلم الجميع على ما رسخته «مجتمعات الفرجة» بتعبير «غي دوبور «من يقينيات مافتئت تترجم عمليا في الطقوس اليومية المهلوسة للعقول، بدءا من الرغبة المفرطة في التبضع وحشد الثروة وصولا إلى الانتشاء بالشهرة والمجد والسلطة، مرورا بهوس الاستهلاك وحيازة كل ما استجد من سلع مواكبة للموضة وغيرها من العادات الرديئة التي تجسد قوام كَدْر حضاري قاتل .

(بقية الحوار تجدونها

في عدد غد السبت)