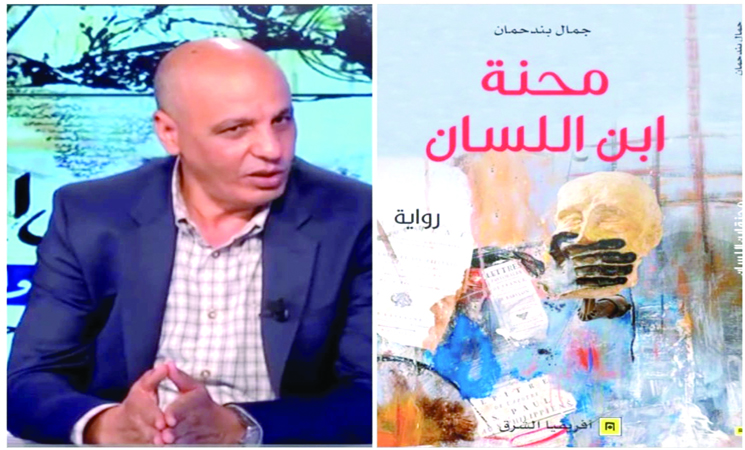

تمثل رواية «محنة ابن اللسان» المغامرة الإبداعية الأولى في مجال الكتابة الروائية لدى الكاتب جمال بندحمان، فهو كاتب معروف عنه كونه يشتغل أساسا على قضايا فكرية وسياسية ومدنية وتربوية، من جهة، وعلى التنظير النقدي والدراسات السيميائية والتداولية من جهة ثانية، وهو ما تظهره مؤلفاته المختلفة، ومنها على سبيل التمثيل: «الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري – التشعب والانسجام»، «السيميائيات وآليات تشييد المعنى»، «سيمياء الحكي المركب – البرهان والعرفان».

1

لعل أول ما يثير انتباه قارئ هذا النص الروائي عنوانه: «محنة ابن اللسان». بدون مقدمات يصدم العنوان المتلقي. لا يترك له مجالا لخيارات الانتظار الممكنة والتكيف مع سيأتي من أحداث. يضعه مباشرة أمام خيار واحد: اكتشاف أي محنة هذه التي تنطوي عليها أحداث الرواية. إن الكاتب يتعمد منذ البداية ألا يتيح للقارئ إمكانات موازية للمناورة من زاوية التلقي والتأويل، فهو يقحمه مباشرة في دائرة الصراع ليتخذ موقعه وموقفه من هذا الصراع بعيدا عن أي محاولة للتستر والحياد.

من المؤكد أن موضوع المحنة ذات الصلة بالكلام والعقل والحرية، ظاهرة لها جذورها الضاربة في تربة تاريخنا الثقافي والسياسي العربي، بل والإنساني ككل. وكأن رواية «محنة ابن اللسان»، وهي تستحضر الموروث الثقافي لمختلف تجليات تلك المحنة، تراهن على ما يمكن تسميته التأصيل المعاصر لهذه الظاهرة. فالمحنة في إيحاءاتها اللغوية عامة والمعجمية بشكل خاص تحيل على البلاء والشدة والألم والبأس، أي أننا منذ البداية أمام امتحان قسري للذات أو للذوات لإثبات مدى صمودها أو انكسارها أمام نتوءات الواقع وإغراءاته. هذه المحنة تمتد من الذاتي، حيث تُهدى الرواية للزوجة الراحلة، باعتبارها عاشقة الحكي الراقي، والتي من أجلها ولها يتم حكي سيرة سياق مشترك ضمن ثنائية الألم والفرح. وتمتد لتنفتح على محن مؤسسات وأطياف بشرية أخرى مختلفة المواقع في الهرم الاجتماعي تلتقي جميعها عند جذر مأساة واحدة: لعنة الكلام.

وحين يستحضر الروائي هذه المحنة، فهو يتكئ على تربة ثقافية تنبت فيها عبارات وتمثلات كثيرة من قبيل: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب»، أو « الصمت حكمة»، أو « لسانك أسد إن أخرجته أكلك». وكلها «مقولات» تخفي وراءها غابة ممتدة من الدعوة إلى تمجيد الصمت وعدم التعبير عن الأفكار والمشاعر.

منذ الصفحة الأولى تواجهنا الرواية بإحالات تستند إلى الأسطوري والعجائبي (قصة الشيخ البوال)، حيث تقول الأسطورة « إن وليا صالحا كان كثير البوْل، ولم يكن جسده الطاهر يتحمل وجود قطرة منه..» (ص7). المثير هنا أن الأسطورة تنقل هذه المادة من حالتها البيولوجية والقدحية في التمثل الذهني للأفراد، لترتقي بها إلى مستوى يحيل على البركة والنعمة والعطاء. إنها معجزة الشيخ التي تُحَوِّلُ البول إلى مصدر للتميز والكرامات، بل وإلى هوية مجموعة بشرية بأكملها، لذلك لا يجد الشيخ البوال حرجا في أن يخاطب قومه قائلا: « ألا فاعلموا أيها القوم المختار…أنني منكم وإليكم.. حسدوكم على نعمة لم يمنوا بها علينا؛ نعمة سقينا بها الأرض فأعطتنا الغلة المفقودة وعالجنا بها المرضى فكتب لهم الشفاء.. إن بولنا معطاء وكريم، وسيبقى نعمة لنا ولأهلنا من بعدنا «(ص8).

نقف هنا وقفة عابرة لنشير إلى أنه على الرغم من أن الصفحات الأولى من الرواية أطرت هذه المادة البيولوجية بسياج الأسطورة، فإن في التاريخ الإنساني إشاراتٍ ووقائعَ لا تخلو من ربط هذه المادة بالنعيم والرخاء، فقد كانت للبول أهمية كبرى ومكانة هامة في مرحلة من مراحل تاريخ الامبراطورية الرومانية، إذ كان يتم استيراد أفضل أنواع البول من شبه الجزيرة الإيبيرية لتغطية الحاجة لهذا المادة التي تعددت مجالات استخدامها. بل وانتشر في مختلف أنحاء الامبراطورية الرومانية تجار تخصصوا في مجال جمع البول وإعادة بيعه. ومن المثير أن الامبراطور نيرون أحدث ضريبة جديدة حملت اسم «ضريبة البول»، وذلك تجاوبا مع المداخيل المالية الضخمة التي أصبحت تدرها هذه المادة.

وفي العصر الحاضر يمكن أن نشير إلى حالة « الطفل البوال» وهو عبارة عن معلم شهير بمدينة بروكسيل يكاد يشكل لوحده محفزا لزيارة آلاف السياح لهذه المدينة. وهو عبارة عن تمثال نحتي من البرونز في قلب مدينة بروكسل، يصور طفلا صغيرا عاريا يتبول في حوض نافورة. صممه النحات جيروم دوكنوي الأكبر، وضع في مكانه عام 1618 أو 1619 التمثال الحالي هو نسخة طبق الأصل يعود تاريخها إلى عام 1965، علما أن النسخة الأصلية من التمثال محفوظة في متحف مدينة بروكسل. ويعتبر هذا التمثال الرمز الأكثر شهرة لسكان بروكسل، كما أنه يجسد جزءا كبيرا من هويتهم التي تحيل على حس الفكاهة واستقلالية العقل عندهم.

وتقول الأسطورة هناك أنَّ ساحرةً أمسكت صبياً وهو يتبول على باب بيتها الأمامي، فغضبت منه ولعنته حتى يتبول إلى الأبد بمثانةٍ ممتلئة دائماً، ثم حولته إلى حجر، ومن هنا كان التمثال.

أستوحي من هذه الإشارات فكرة تحول البول في سياق رواية «محنة ابن اللسان» من نعمة إلى لعنة ستصيب شظاياها كثيرا من أفراد القبيلة، بدءا من الشيخ والحصان اللذين يختفيان في ظروف غامضة، وصولا إلى الطالب الذي أصيب بالجنون وهو يبحث عن معادل علمي لهذه الثروة المهدورة، ثم إلى ما آلت إليه حالة القبيلة ككل.

إن هذا التوظيف الساخر لأسطورة الشيخ البوال منذ الصفحة الأولى من الرواية يسمح لنا بالقول بأننا أمام رواية صادمة، مستفزة، فاضحة، تريد أن تقول الأشياء كما هي، بصراحة وبدون مواربة. ولذلك فهي حين تحكي محنة المتكلمين عبر النماذج الأربعة، فهي في الحقيقة تستحضر تاريخ اضطهاد الكلام في الوجود الإنساني ككل، حيث يتحول الكلام في بعديه المنطوق (المعلم والمحامي) أو المكتوب (الصحفي والراوي) إلى محنة. ولأن الرواية تريد أن تقول لنا إن الصمت هو العدو الاكبر القاتل للإنسان، فإنها ترصد هذا الكلام من زاوية أخرى إذ تعتبره، رغم وجه البلاء فيه، هو المخلص، إذ «لا شيء خارج الكلام» ص20، بل إنه مرادف للوجود ذاته، فكل شيء كلام، «والمتكلمون نور الله في أرضه. تذكروا أن سلاح الأنبياء كان هو الكلام، وأن التاريخ كلام، وأن الخطب كلام» ص19. وهي الحقيقة / الأطروحة الفكرية التي تتوزع عبر صفحات الرواية وبصيغ مختلفة، ففي الصفحة 120 يقول الراوي: «كنت وأنا أتحدث أتصبب عرقا، لكنني كنت منتشيا، فنحن أهل الكلام لا نرتاح إلا ونحن نتكلم، أما الصمت فيقتلنا ويقتلعنا من الوجود.»، ولذلك أيضا نجد الصحفي يقول: «علينا أن لا نخاف لأن الكلام سيعالجنا نحن أولا قبل أن يستمتع به من يقرأه.» وهذا المنحى في فهم الكلام بالضبط هو ما تخاف منه السلط الكابحة لإمكانات التعبير، فهي واعية بما يشكله كلام المحامي من خطورة، ولذلك وجب بتره، «وخطورته أنه مستعد لتأسيس جبهة بتحالف كلامي مع من لا انتماء يجمعهم به» ص147.

في محاولة لتجاوز الفهم والوصول إلى التفسير، تعمل الرواية على التقاط جوهر القضية عبر جملة من الأسئلة الشائكة:

لماذا هذا الارتداد الأهوج عن كل ما راكمه أصحاب المبادئ من مكاسب؟

ما الذي جرى بالضبط حتى تحولت ترسانة المبادئ إلى مادة سائلة من الانتهازية تحت ضغط الإغراءات المادية والرمزية.؟

وعلى سبيل تقديم إجابات ممكنة عن بعض من هذه الأسئلة تتابع الرواية، وبذكاء يقظ، مسار تقلبات الوعي لدى الشخصيات وما طرأ على اختياراتها الكبرى في الحياة وفي مبادئها والقيم التي كانت تؤمن بها، لتجد نفسها أمام اندحار تراجيدي لكل حمولة الوعي الذي تسلحت به في الصفحات الأولى، حيث إن بنيان هذا الوعي ينهار في الصفحات الأخيرة، لنجد أنفسنا في النهاية أمام صفقة مريعة وبتجليات متعددة، حيث يتم الرجوع إلى الأصول: يرجع المحامي والمعلم والصحفي الى جبة الفقيه والشيخ والقبيلة، فكلهم شيوخ حتى وإن رفضوا. ولعل هذا الرجوع المأساوي بالذات هو ما يجعل الواقع الذي تلتقط هذه الرواية تفاصيله وأحداثه باعتباره مرجعا للكتابة ومرآة مستفزة ومثيرة لأكثر من سؤال.

ولأن حبل الخيانة امتد إلى كثير من الأعناق، واتسعت دائرة الراسخين في المكر، فقد فهم الجميع من كلام القصير – وهو الناطق الرسمي باسم الحزب – أن الطقس لم يعد هو الطقس وأن الماء…أصبح ملوثا، وأن رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. (ص99). لم يبق هناك بد من الاعتراف بمأساوية ما حصل:

– «خطنا وهمي، كلما اقتربنا منه ابتعد: خيباتنا المتوالية ورهاناتنا على الأشخاص لا على المشاريع. حلمنا بالعدل والإنصاف والكرامة والحقوق.. ياه..! كم هو كبير هذا الخط الوهمي وطوييييل!.. وكم سقط من ضحايا وهم يعتقدون الاقتراب منه.» (ص 60).

إنها الزفرة التي تختزل البعد التراجيدي في كل ما وقع !!

2

ونحن نقرأ هذا المنجز الروائي، نجد أنفسنا بصدد مستويين اثنين من الكتابة: كتابة الرواية وكتابة ميتا رواية، أي ما فوق النص الأصلي للرواية، حيث يجد القارئ نفسه في دوامة صراع بين الشخصيات الثلاث الأساس (المعلم، الصحفي، المحامي) والراوي في كيفية حبك نسيج هذا النص: من له الحق أن يحكي أكثر من الآخر؟

إن معمار هذا النص مشيد وفق هندسة لم يكن فيها هاجس التقنية في حد ذاتها مطروحا لدى الروائي في المقام الأول، بل إن همه الأساس في اعتقادي هو مدى قدرة هذه التقنية على أن تؤدي وظيفتها في تعرية تضاريس الواقع. لذلك فإن أول ما يلاحظ هو الاقتصاد الكبير في الأحداث. رواية تتنصل من عبء الأحداث وتترك المجال للمساءلة، مما يحقق لهذا النص اكتفاء فنيا ذاتيا. لذلك لم يكن في حاجة لكثير من البهارات التنظيرية ذات الصلة بالكتابة الروائية لكي يقدم نفسه باعتباره نصا إبداعيا ناضجا ومتميزا، ومن هنا قيمته الجمالية والإبداعية.

الكاتب في هذا النص لا يحمل اللغة أكثر مما تستوعبه أصلا، وحتى في استحضاره لنصوص تراثية ولأمثال ومقولات شعبية، فإنه يجعلها لصيقة بفكرة يفجرها في سياق النص ليجعل منها شاهد إثبات على موقف محدد من قضية محددة. فَسِيَرُ الشخصيات ومساراتها في هذا النص الروائي تتقاطع لتجد نفسها تحت مقصلة واحدة: لعنة الكلام! حيث إن الجامع بين الشخصيات المصنفة ضمن خانة الكلاميين، والتي لا تحمل من الأسماء سوى ما يحيل على وظيفتها المهنية، هو كونها محكومة بحكمة الكلام ولعنته في الآن نفسه، فبقدر ما تعطيهم قدرتهم على الكلام مكانة خاصة في تراتبية الهرم الاجتماعي، بقدر ما يتحول ذلك الكلام نفسه إلى أداة لتهديد وجودهم. ولذلك فهي شخصيات لا أسماء محددة لها، ولا وجود لها خارج بنية القلق، فشخصية المعلم مثلا وهو الذي اكتسب هويته – أو على الأقل مبرر تلك الهوية – من مهنة ممارسة الكلام، ظلت تحمل طوال مسارها كثيرا من المفارقات، بدءا من جراح الانتماء للقبيلة إلى مرحلة الوعي بذاته ومحاولة الاستقلال عن تركة الطفل الذي كانه.

لذلك لا نجد شخصية محددة لها صفة البطولة المركزية في هذا النص، فنحن أمام شخصيات تتناوب على البطولة، أو في أحسن الأحوال، تتقاسم متطلبات هذه البطولة انطلاقا من المساحات المتاحة لها للحكي، سواء أكانت هي التي تحكي أم كانت موضوع الحكي من لدن الشخصيات الأخرى الموازية. وهي بقدر ما تتقاسم البطولة، فإنها في الحقيقة تتقاسم مضاعفات المأزق المشترك بينها جميعها. وهذا الميسم هو الذي جعل الحكي في الرواية لا يقف عند حدود كونه أداة للسرد، بل إنه أيضا مركز للصراع والمقاومة: من له الحق أن يحكي أكثر من الآخرين؟ وما حدود المساحات المتاحة للحكي؟ ومن يسمح له أصلا بالحكي.؟

ولعل هذا ما يفسر، من الزاوية الفنية، تداخل مسارات الحكي والأزمنة في هذا النص، بحيث إن المتواليات السردية لا تسير وفق خط تصاعدي منتظم، بل هي تتداخل بين أصوات متعددة تحكي، تروي، تفضح، تلاحظ. وهي في ذلك كله أصوات تريد أن تقول إن الراوي في هذه الرواية ليس فقط مجرد إجراء تقني، بل هو في العمق ضوء كاشف يفضح جوانب متعددة من حياة المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة بكل طموحاتها وأحلامها، ولكن أيضا بكل انكساراتها وجراحها.

الرواية تكشف، من حيث بنيتها، وعبر حكي تخييلي ممتع، عن تشكيلات سردية متداخلة ومتنوعة يتخذ فيها الراوي موقع المتحكم في الأحداث، مع معالم كامنة بين المقاطع السردية تذكرنا بتقنيات الرواية البوليسية، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز الملفات وتقنيات الاستقصاء والبحث عن مجرمين مفترضين، غير أن الكاتب يجعل الراوي نفسه في المحك إذ أنه منذ الصفحة الأولى من الرواية الى آخر صفحة منها نجد أن الراوي عانى من صراع شديد مع مختلف الشخصيات من أجل جعلها تتكلم وتبوح بما لديها، ولكن في حدود لا يسمح لها بأن تتجاوز صلاحيته كراوٍ. في الصفحة 143 يصرح الراوي قائلا: «فأنا حاكم الكلام وسلطان القول ومالك سر الأسرار.». والراوي هنا بالطبع يمكن أن يحيل على التقنية المتعارف عليها في الكتابة الروائية، ولكن يمكن أيضا أن تكون له دلالة رمزية تحيل على معادل آخر في الواقع، وهو ما يطرح دوما السؤال بشأن نقط التماس بين الواقع والكتابة. وكأن الرواية كتبت بمعادلة ثنائية التاريخ والواقع معا، وهذا ما يفسر غنى المادة المرجعية التي استثمرها الكاتب في مساءلة الواقع عبر المزيج الذي تتضمنه من حيث الإحالات والمرجعيات (التاريخ، السياسة، الثقافة الشعبية، القصة، الشعر)، فضلا عن الاستثمار الذكي لتاريخ المناطق المعزولة والجغرافيات المهمشة، وما عانته من تغول السلطة. وهو مزيج استثمره الكاتب لتبئير الرؤية النقدية تجاه كثير من القضايا وتعميق النظر فيها وفي حيثياتها، دون الارتهان لأي نزعة جاهزة مسبقا تسقط في فخ التبشير المجاني بهذا الموقف أو ذاك. وعلى الرغم من أن الرواية تنتصر للكلام ضدا على الصمت، فهي واعية بأن ضريبة الكلام تراجيدية المآل، وهو ما يجعل خطاب الرواية يؤسس مشروعيته على الفكرة / الأطروحة، عبر تأمل فكري ونقدي في أدوار النخب ووظائفها وتحديد مسؤولياتها في ما وقع، وفي مواجهة صريحة مع أولئك الذين يستمتعون بوضع الملح فوق الجروح كي لا تندمل (ص 46).

ربما تلك هي النقطة بالذات التي تُفيض كأس السرد في هذه الرواية، فالكاتب، أو لنقل السارد أو لنقل الراوي، كلما حاول أن يقف موقف الحياد إزاء ما يرى وما يحدث، إلا ووجد نفسه جزءا من دوامة الحكي التي ترصد التفاصيل في الرواية وتعمل على تحويل الواقع الى لوحة يرى فيها القارئ ذاته، ويلمس عبر تفاصيل ما يحكى جوانب من الحياة اليومية كما عاشها وكما يعيشها كثير من المواطنات والمواطنين تحت ضغط آليات الانتماء لمجتمع في طور حراك غير مفهوم أو غير واضح المعالم على أكثر من صعيد.

من هنا يظهر أن المغامرة الفنية الكبيرة التي حاول الكاتب الاشتغال عليها في هذه الرواية هي عبارة عن لعبة تبدو مغرية بالتأمل والتتبع. مضمون هذه اللعبة أن نحكي ولا نحكي في الآن نفسه، أن تشبه حكاياتنا الحكايات ولا تشبهها، وأن نغفل الأسماء فنكون مثل خريطة بدون أسماء أو مدن بدون خرائط. إنها فعلا لعبة فنية مغرية على مستوى الكتابة، ولكن من المؤكد أنها ستتطلب جهدا إضافيا من زاوية تلقي النص، ومن زاوية تأويل مشيراته الصامتة الكامنة والمضمرة بين السطور.

وتلك أساسا هي مهمة القارئ ومحنته هو أيضا.