شكلت وثيقة الحماية التي أنهت -رسميا- استقلال المغرب منذ يوم 30 مارس من سنة 1912 عقب التوقيع عليها من طرف كل من السفير رينيو ممثلا للحكومة الفرنسية والسلطان عبد الحفيظ العلوي، مرجعا للمؤرخين وللباحثين المهتمين بخبايا مغرب التحول نحو الاستعمار.

لقد قيل الشيء الكثير عن هذه الوثيقة وأُنجزت حولها دراسات وأعمال وأبحاث مسترسلة، وتجددت حول أسرارها تنقيبات متعددة الأهداف والمرامي والغايات، منها ما ارتبط بدوافع علمية أصيلة ومنها ما سعى إلى استغلال الوثيقة داخل أهواء التدافع السياسي للمغرب الراهن. وفي جميع الحالات، ظل هاجس تجميع الوثائق الغميسة والمظان الأساسية حجر الزاوية في عمل المؤرخين، خاصة وأن الكثير من هذه المظان والوثائق لايزال حبيس المكتبات الخاصة والأرشيفات العائلية، أضف إلى ذلك أن الكثير منها ظل مثار جدال في سياق التوظيفات الآنية لمضامينه، وعلى رأسها النزوع نحو تطويع المادة الخام قصد تبرير وقائع بعينها، أو قصد اختلاق شرعيات مفتقدة أو قصد بلورة قراءة نزوعية موجهة لحدث الحماية ولتداعياته المتشعبة التي ظلت ترخي بظلالها على مجمل مسارات المغرب المستقل إلى يومنا هذا.

ولما كان من الواجب -علميا- الاستماع إلى وجهات نظر الفاعلين المركزيين في صناعة حدث «الحماية»، برزت جهود مسترسلة لاستنطاق كتابات السلطان عبد الحفيظ من موقعه كمُوقع على الوثيقة، ومن موقعه المباشر في صناعة الحدث. وإذا كان هذا السلطان قد خلد إلى الظل بعد واقعة 30 مارس 1912، فإنه اختار -في المقابل- تبرئة ذمته بالكتابة حول ما وقع ولتوضيح مبرراته التي جعلته يرتمي في أحضان الاستعمار الفرنسي مرغَما، وبعد أن نزع جبة «سلطان الجهاد» التي بويع على أساسها سنة 1908، وبعد أن قبِل بالتسليم بمطالب فرنسا الاستعمارية ببلادنا.

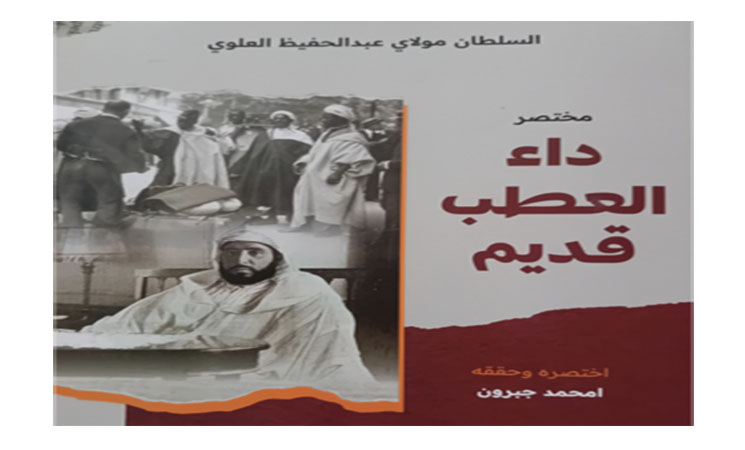

لقد سعى هذا السلطان إلى تقديم مبررات «شرعية» لما أقدم عليه من تفريط في سيادة المغرب، وألَّف -من أجل ذلك- أعمالا بالغة الأهمية، على رأسها كتاب «داء العطب قديم» وكتاب «إعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر».

ونظرا لأهمية ما احتوته هذه التآليف من معطيات يدافع من خلالها صاحبها عن موقفه وعن أسباب اضطراره لتسليم البلاد لفرنسا، حرص المؤرخون على العودة لاستقراء خبايا الموضوع، ليس من خلال سرد الوقائع المعروفة واجترار سياقاتها، ولكن -أساسا- بهدف الإنصات لكل الأصوات، ولتفكيك متن الروايات وقراءة بياضاتها التي ظلت الكثير من منغلقاتها بدون تفسير منطقي يستجيب لنهم المؤرخ في البحث، وفي السؤال وفي الفهم وفي التفسير وفي التأويل. في سياق هذا الاهتمام المتجدد، يندرج صدور كتاب «مختصر داء العطب قديم للسلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي»، بتحقيق للأستاذ امحمد جبرون، سنة 2025، وذلك في ما مجموعه 70 من الصفحات ذات الحجم الكبير. ويمكن القول إن الكتاب يشكل سردا مركزيا لفهم واقعة «الحماية» ولإعادة إنصاف تجربة السلطان عبد الحفيظ، ليس من زاوية الدفاع عن الموقف وعن الفعل، ولكن من زاوية تفكيك المسؤوليات وتوزيعها على العوامل المركبة التي أدت إلى فقدان المغرب لاستقلاله.

لم يكن السلطان عبد الحفيظ وحده المسؤول ولا وحده المخطئ، كما لم يكن بالمتآمر ولا بالغافل عن مصالح الأمة، بقدر ما أنه كان ضحية لواقع مركب جعل الداء يستفحل في الجسد قبل أن يصل به إلى نهاية النفق. يقول الأستاذ امحمد جبرون موضحا أفق هذا البعد في التدوين: «إن كتاب «داء العطب قديم» هو مرافعة تاريخية وفكرية وشرعية أراد من خلالها السلطان المولى عبد الحفيظ الدفاع عن نفسه، وتبرئة ذمته مما لحق به من تهم وطعون، وأقساها تهمة الردة والكفر، وأيضا تهم الخيانة والتفريط في مصالح الأمة، ومن ثم فالكتاب لا يقدم تاريخا -بالمعنى الاصطلاحي- لحادثة الحماية، وإنما يقدم وجهة نظر سلطان مشارك في الحدث تم تجاهلها في التأريخ للواقعة، أو على الأقل لم تُؤخذ بعين الاعتبار في سياق فهم وتحليل موقفه…» (ص.10).

لقد حرص السلطان عبد الحفيظ على تقديم وجهة نظره من خلال إبراز المؤامرات الفرنسية ودسائسها التي مهدت الطريق أمام فرض نظام الحماية، كما ظل يصر على أن هذا المآل كان منتظرا وحتميا مادام المشروع الفرنسي قد تبلور على أرض الواقع باحتلال أجزاء واسعة من البلاد، وبعقد اتفاقيات توزيع الغنيمة بين الدول الإمبريالية الأوربية، وباستغلال تفكك مقومات الدولة المغربية المركزية بمؤسساتها وببناها وبمعالم سيادتها. يقول بهذا الخصوص: «أما قضية فاس فغاية ما فيها استقدامهم (أي الفرنسيين) من الشاوية لفاس، وسيأتيك في خلافتنا أنها لم تقع حتى كانت دولة افرنصا بداخل وجدة وبصحراء تافلالت، وبجبل بني زناسن، وبالشاوية التي ما بينها وبين فاس ومراكش إلا ثلاثة أيام وخمس ليال، واستولت بكبرائها على جيوش المراسي، وصارت لها المراقبة على الديوانة وسواحل بحر المغرب، وملكت بيت مال المسلمين، وجعلته في بنك غيره من دولتها، ودفعت أموالها الباهضة للرؤساء، واتخذت خاصة الملك أعوانها، وصار لا يتحرك المتولي مثلنا، ولا نخطو خطوة إلا برضاها ومشورتها، ووقع عقد المؤتمر الذي هو أدهى وأمر على حياة المغاربة، وأنزلت رؤساءها بسائر المراسي بأسرها… فإن قيل كان الأولى الصبر والتحمل، ولو أدى ذلك إلى قتل نفسك، فالجواب لو أني تحققت عدم دخولهم لو كان ذلك لفعلت، لكني تحققت أن ذلك من أعظم الأسباب التي تقوى ورودهم على أشنع حالة وأفظعها، وقد بينا لك أنهم ملكوا أطراف الإيالة ووسطها لأن في هذه الحالة كان زمام الرعية كله بأيديهم، يفعلون بهم ما أرادوه…» (ص ص.11-12).

جاء سرد السلطان عبد الحفيظ كثيفا في تفاصيله، مهووسا بحججه الشرعية، ومدافعا عن وجهة نظره بخصوص تآكل أجهزة الدولة وفساد أنظمة الحكم، ولسان حاله يلهج بإلقاء المسؤولية على من سبقه. يقول بهذا الخصوص: «والقصد من ذلك هو البحث عن الأسباب التي كانت سببا في اضمحلال المغرب، ومتى كانت، بعد أن يعلم القارئ أن الغرض من هذا التقييد ليس هو تتبع سيرة الأجداد، وما فعلوا من المصالح الدنيوية والأخروية لأن ذلك مثبوت في عدة تواريخ، وإنما المقصود هو التنبيه على ما طرأ عليهم من الحوادث التي صدتهم عن تتبع أوائلهم في السهر على السياسة الخارجية حتى قبلوا شروط الدول الأجنبية…» (ص.25).

تبرز شخصية السلطان عبد الحفيظ وهو يدافع عن رأيه بالحجة الشرعية وبالدليل الديني وبالسند التاريخي. وبذلك، توارت صورة السلطان خلف صورة العالم والفقيه الممثل لنخب الدولة ولرؤاها، وهو يبني سرده بالدفاع عن دوافع التأليف، ومقدما حججه الشرعية والسياسية والتاريخية في مجمل فصول التأليف، وخاصة في «فصل في الكلام عن عواصم المغرب الثلاث»، وفي «طبائع أهل المغرب»، وفي «سبب اضمحلال المغرب أمور»، وفي «الاستعانة بالمشركين»، وفي «ذكر تعقيب المولى عبد الحفيظ على صحيفة اليوسي»، وفي «ذكر تصدي الإمام التجموعتي لليوسي». وفي كل هذه الفصول والمواد المسترسلة، ظل السلطان عبد الحفيظ حريصا على مقارعة الواقعة بالحجة، مسقطا عن نفسه تهم التفريط في مسؤولياته السياسية والشرعية التي طوقته بها «البيعة المشروطة» لسنة 1908.

وإذا أضفنا إلى قيمة نمط السرد الذي اعتمده السلطان عبد الحفيظ غنى عملية التحقيق التي اعتمدها الأستاذ امحمد جبرون، أمكن القول إن «مختصر داء العطب قديم» يستجيب لأفق تلقي المتن المرجعي قصد تطويعه وتحويله إلى مادة خام ضرورية بالنسبة لأدوات اشتغال المؤرخ المتخصص. وتزداد هذه القيمة بروزا مع حجم أشكال التدخل التي اعتمدها الأستاذ جبرون على مستوى التصويبات والفهارس والهوامش المرافقة، مما ساهم في تقديم قراءة ثانية لنص «داء العطب قديم»، وتثمينا لخصوبة مضامينه ولقوة أسانيده في تقديم الرؤية الرسمية بخصوص حقيقة ما جرى يوم 30 مارس من سنة 1912.