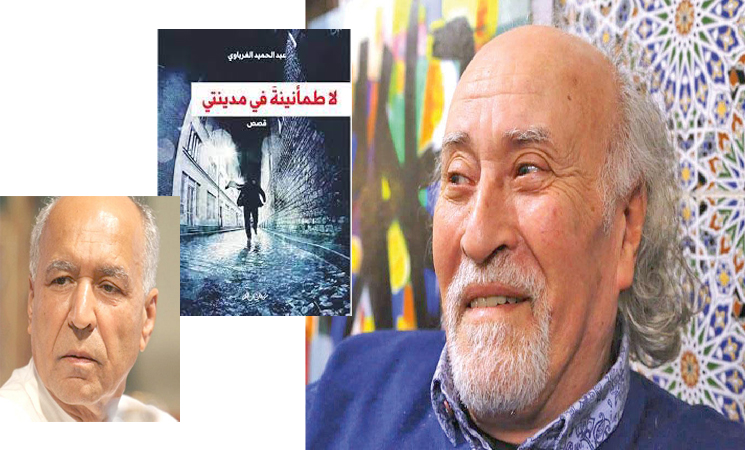

صدرت للقاص عبد الحميد الغرباوي مجموعة قصصية جديد تُضاف إلى رصيده الكبير المتنوّع والغنيّ منها. في ما يلي هذا التقديم والاستقبال النّقدي لها إسهاماً في التعريف بإبداعنا، ولإبراز خصائصها الفنية، تعزّز معه هذه المجموعة جنس القصة القصيرة في أدبنا المغربي وتنفخ فيه روحا ساخنة وتشكّله كتابة لعوباً، بهواجس قلقة.

لنصوص عبد الحميد الغرباوي، منذ أصابته لوثةُ الأدب طريقةٌ ومنزعٌ ونكهة، جمَعها ووجهّها لتصُبّ في قالب القصة القصيرة أو شبيه لها، لأنه اختار منذ بدايته، وهي عديدة ومتنوعة، أن يبحث، ويختار، ويتعدّد ويُجرِّب، لا يعتبر ما يكتب ملزماً بنهج محدد سابق عليه وإن اهتدى وتغذّى بما قبله، ويُمعن كلما أحسّ أنه انتهى إلى شكل وأدرك معنى كاملا زاغ إلى المخاتلة والقلب وإفساد اللعبة، فالفن لعبٌ أو لا يكون، والقاصّ الغرباوي مشاغبٌ بسبق إصرار، أي رافضٌ للقواعد، دليل ومعيار الفن، أو غير مبالٍ بها رغم مخاطر الطريق تُكتشف بعد مراس طويل.

هذا ما سلكه عموماً جيل، بالأحرى عُصبةٌ من حمَلَة القلم، منذ مطلع الألفية الجديدة في سائر الأجناس الأدبية، وقد سبقهم روادٌ وعبّد الطريق مجدّدون منذ مطلع السبعينات، أول من ضاقت بهم القواعد أو وجدوها لا تلائم ما يعتمل في نفوسهم من مشاعر وعقولهم من مشاهد وهموم وخصوصا ما اعترى مجتمعهم من تبدلات والزمن حولهم تعصف به رياح التغيير وهم وسطه قشّة في مهبه عادّين الأدب سندا وملاذا. عند هذه العصبة حضر الشعر والقصة القصيرة أولا وبوفرة، منه قصيدة نثر أو ما يحمل اسمها، وتفريع عن القص القصير دُعِيَ قصة قصيرة جدا، وهما معا طفق منشؤوهما يحاولون ويتعثرون بين قديم محكم ومتماسك، واقعيِّ الصورة والدلالة بدرجات، قريب منهم ومزامن؛ وجديد سابق أيضا، وعصيٍّ على القبض يريدون أن يصدح بصوتهم ويحمل دمغتهم، وينزاح عن موضوع قبلهم، ويأتي على هيئة واقع يمشي على رأسه وأسلوب لهم، وكأن الأرض لم تكن كروية من قبل.

بغضّ النظر عن أي سلبيات ومزالق الطريق، فهي مغامرةٌ محمودة، أعطت للأدب المغربي إهاباً آخرَ في سياق تاريخ نشأته الحديثة وتكوّنه وتطوّره التدريجيين، وسعيَ الأدباء إلى إنشاء نصوص أقرب إلى مجتمعهم وتُسمع صوت وجدانهم ومستوفية ما أمكن لخصائص جمالية تنسبها إلى القول الخاص، غالبا يسمونه (البوح)، تسمية لتعبير الذات وألصق بالشعر وأدب الاعتراف؛ و وبها يتميزون عن أسلافهم والخطاب العام، وهذا مطمح، مزعَم صعب المنال، واختبارٌ للأصيل من العابر، وللكتابة التي تتراوح بين تمارين مرتبكة ومنها إلى زرع بذور أخرى في حقل التجريب دائما بطموح تجديد لما سبق حرثه وترسيخ بنيان.

إلى هذا السِّرب ينتسب عبد الحميد الغرباوي ويغرّد خارجه في آن، والحق أن السربَ كلَّه على هذه الشاكلة، إلى أن ينتظم طيرانُه ويصبحَ له إيقاعٌ فيه معلوم فينتسبَ إلى الأدب باتّساق وأنساق، أرى من محطاته وسماته المميزة، التفكيكُ يليه محاولة التركيب، نلاحظهما خاصيةً تطبع قصص هذه المجموعة كلها، وهي تنطبع بها عبر اكتساب خصائصَ أخرى من نوع ما يسري لدى غيره ويجعله هو ناظماً لقصِّه: اصطناعُ حكاية وكسرُ محكيِّها في وحدات صغرى أو فرعية، ما ينجُم عنه مباشرةً عدمُ خضوع السّرد لمنظومة الوحدات الثلاث للقصة الكلاسيكية، قصيرة وطويلة، وانتفاء الحبكة التقليدية المرتبطة بها، واختلال المنطق الواقعي للقصة أو حكايتها، وجرّاء هذا شَغلها بالخيالي واللا متوقع، بواقعية تخييلية بديل.

لكي نقرأ ونفهم قصص الغرباوي ونقترب من عوالمه، علينا أن نؤمن بأمور منها:

1ـ أن العالم المنظور جزءٌ لا كلّ، له خارجٌ وداخل، ظاهرٌ وباطن، وثمّة جدلٌ بينهما، وصراع، وعند هذا الكاتب توجد القصة في مستوى ودرجة التوتر بينهما.

2ـ أن العالم الخارجي ليس إلا ذريعةً وانعكاساً للداخل، للفرد والإحساس والأشياء. ما ينجُم عنه اضطراب العلائق والأولويات بين عناصرَ خاضعة لمنطق قبْلي، ويُخضعها القاصُّ لمنطقه أو مقتضى ما يبنيه وفق مبدأ سوء تفاهم مع الواقع.

3ـ مصدر سوء التفاهم المُفضِي إلى ارتباك العلائق هو الهواجسُ والاستيهامات، هذه لها وظائفُ أساس لشرعية النوع الأدبي وتُزكّيه، منها أن تُبرزَ الفرديةَ المركزيةَ للقصة القصيرة كنوع أدبي منتزَع من السّرد البانورامي الذي تنتجه الرواية وهو مضمارُها؛ ولتؤكد الاختلاف الضروريّ في الكائن المتناقضِ مع محيطه، والباحثِ عن حلّ، حلولٍ فردية غير ممكنة، كي لا أقول مستحيلة، فالأدب لا يعبّر عن الوفاق ولكن عن الشّقاق، الانشقاق، انفصال الإنسان أنطولوجيا في الوجود، (الآخرون هم الجحيم)، وهي دلالة عميقة تثوي خلف المعنى الطّافي.

4ـ « الآخرون هم الجحيم»(L’enfer c’est les autres) عبارة ج ب سارتر الشهيرة كما وردت في مسرحيته» الأبواب المغلقة»(Huis clos)(1944) حيث الشخصية تعيش الصراع على مستوى وعيها الداخلي جرّاء وضعها عرضةً لنظر الآخرين، فلا يكون الجحيم هو التعذيب الجسدي ولكن أن لا نتحرر من نظرتهم. بطل الغرباوي في جميع قصصه بدون استثناء في وضع شبيه بهذا، وإن مسّ وجوها اجتماعية لا وجودية وفلسفية محض، كما عند سارتر، أو تراجيديا كما عند كامو في « سوء التفاهم»Le Malentendu(1944).

5ـ شخصيات قصص الغرباوي، وهي عموماً شخصية واحدة تتعدّد وتنتقل من أزمة ومواجهة إلى أخرى، في صراع مستمر مع محيطها، علاقة نفور وسوء تفاهم حول أمور عادية، رتيبة، تخصّ السلوكَ والتربيةَ واحترامَ البيئة والحقَّ في السكينة. هي شخصيةٌ مطارَدةٌ من خارج يتكالب عليها بعدوانية نقيضٌ للمدنيّة والإنساني؛ ومن داخل، وعيٌ وأحاسيسُ دائمةُ الاضطراب تطارد حاملَها هي بلا قرار. هي منهوشةٌ بين هاتين القوتين القاهرتين، وبينهما تبحث عن إمكانية للعيش بطرق شتى، نتفرّج عليها في المحكي ومفارقات الأخبار، وفي مرايا عاكسةٍ يتنقل بها السارد ـ الشخصية في أحياء مدينته كاشفاً عوْرتها، ساخراً من عيوبها، ومستعرضاً تناقضات سكانها، أحياناً بوصاية أخلاقية، وتارةً بصعقة غضب، وأخرى برصد الأشياء الصغيرة العابرة، بأسى وغنائية شعرية، وهو كثير.

6ـ في الواقع، يوجد الكاتب المغربي، العربي، بين شرطين: المجتمعي والذاتي الإنساني، وهو يتراوح بينهما، ونوعية الأوزار والمساوئ التي يحفل بها مجتمعه دونيةٌ لا ترتقي إلى المستوى المأساوي كما لا تكفل تفتحّ أدب يُعمِّق فيه الإنسان ذاتيتَه أو تصبح محورَ تأمل وبؤرة وجود كما في الآداب الغربية، فلا أحد يمكن أن يقفز إلى أفق حرية مطلقة وسامية وهو مغلول بقيود الاستبداد والموانع الاجتماعية والدينية والعُرفية. لا نعجب إذا كانت أغلب شخصيات القصص والروايات أرضية على السطح، ومشاكلها بطنية يومية، وقليلا ما وجودية من أفكار وأهواء، وهذا ما يقدمها مرسومة مهشمة ومنفصمة، اجتماعياً وعقلياً وسيكولوجيا.

7ـ في المحصّلة ينعكس هذا على طريقة وجماليات القصّ.. تختلّ قواعدُه، وينقلب منطقُه، وتتفكك أطرافُه، ويتهجّن أسلوبُه لقول هذا التمزق بين ذاتٍ ومجتمع. ظهرت القصة القصيرة وكُتبت في زمن تَشكّلِ فئاتٍ اجتماعيةٍ جديدةٍ ناشئةٍ في المُدن أو نازحةٍ إليها وهي تُعارك وتتقلبُ حالاتٍ فردية في أوضاع مأزومة وغير متوقّعة، واكتسبت مع ذلك صفةَ الاتّساق طبَقيّاً وقد أًصبحت المدينة معلَمةً حضارية، ونمطا اجتماعياً بتمثيلات، ونسقاً ثقافياً، وأضحى هذا الفن تعبيراً لها ما دامت تتململ ولا تكفّ عن التشكّل وهي تكتسب طرائقَ كتابة، بخلاف الرواية فن الاستقرار. كتب المغاربةُ والعربُ جميعا، وقبلهم الغربيون القصة القصيرة بشروط هذه المقوّمات، لذلك تحددت لها ضوابط وقواعد، وأنها لا يمكن إلا أن تكون واقعية، وقد تُبدّل جلدَها ونزعتَها بتغييرٍ، بتجديدٍ ما، حدثت فيها فوراتٌ وعبرتها اختراقات كبيرة، لكنها بقيت تقدم حكاية وتركّب حبْكا، وترصدُ مفارقة، وتحبِل بفكرة وتُنتج معنى، وتعيد النظر من بؤرة ذات في العلاقة مع المرئي والمحيط بواقعية مغايرة؛

8ـ أما وقد اختلّت الأسس البانية للمدينة، والعناصرُ المكونة لبِنيتها، والإنسانُ المقيم فيها فنانا وكائنا حسّاساً أو بشراً عاديا تبدّل نمط َعيشٍ واضطربَ شعوراً، فلا محالة يتغيّر جذرياً فنُّ التعبير عن المدينة، اختلف شكلُها وأفَلت روحُها، ومُسِخ ساكنتُها، وانحطّت قيمها. باختصار تهجّنت، والهُجنة طابعٌ متحوّل وانتقاليٌّ لا هوية متماسكة، وبالتالي تُنتج في الأدب نظائرَ لها، أحسب أغلب ما يُكتب من لدن الصاعدين على هذا المنوال، قصصُهم أو ما يُعدُّ من هذا القبيل تأتي على غير شاكلة الماضي، قلبت جدل الذات والواقع عاليه سافلَه لتتبنى الذاتية بؤرة النص مطلقاً وخارجها هوامش ونتوءات بعدية. أقول النص، ما نسمّي به القول الأدبي بمقتضى لغة وبيان، وحين يتسربل في شكل ويتبلور تباعاً في قالب وبخُطط أسلوبية فنية بلاغية الخيالُ والتخييلُ من أدواتها وحِيَلها، يظل يتكوّن إلى أن يكتمل في ذروة تخلّقه نوعاً أدبياً، إما يستمرّ أو يزول، وفي الطريق هو نصٌّ متفتح يتشرّب ويتغذى من نقيع ما يجد وبئرُه في موهبة صاحبه. قصصُ الغرباوي تميل إلى هذا النص، وتمرّح في بحبوحة تفتّحه، وفيما تبدو تتعثر بين قواعد فنية مُنزلة، وانفكاكٍ عنها عسير، تمتلك نزعةَ البحث عن أفق لقصة قصيرة بديل، لذلك هي على الأغلب بلا خاتمة، القفلةُ التقليديةُ التي بها تُكمل الحكاية، واحدتُها فصل من كتاب.

9ـ تبيّن لي بعد أن قرأت القصص مفردةً وفي إطار تكوينها مجموعة، تواشجها، وهيمنة هاجس واحد على شخصياتها، شخصيتها المفردة تواجه أخرى نمطية كثيراً ما تُختصر في أحكام قيمة، والقصصُ كلُّها منقادة ٌحكيا ووصفاً وخطاباً لسارد مماثل وإن بدّل مواقعه، ولو بثمن التكرار والاستنساخ، وهو يرسم خريطةً حضرية ًومجتمعيةً وسلوكيةً وذهنيةً وثقافيةً ونفسيةً وجدانيةً بلوحاتٍ وحواراتٍ وتساؤلاتٍ هي نجوى وشكوى ومونولوجات داخلية وصولا إلى النفثات الشعرية والاقتباسات، منها المُتّصل، مع كثيرٍ منفصل؛ كتابةٌ مقطعية، شَذْريّة، ربما تحتاج من وجهة نظر كاتبها إلى قراءة بصرية لتعليلها، وإما بسبب تشتّت الرؤية في واقع مفكّكِ الأوصال والأحوال، ولهيمنة الذاتي على الموضوعي يُعديه بالتّشظي. هي طريقة، إذا لممنا أطرافها، تُسلس خيوط وخطوط مروياتِها وخواطرِها ما أكثرَها إلى إمكان الانتظام نصاً قصصياً واحداً لأن نَفَسها متصلٌ وبوحَها دافقٌ وشخصيتَها أراها مع ساردها صنوين كما لو أنها سيرة ذاتية مستتِرة، وهذه غدت صوتاً جهيراً في سرد هذه الأيام يُذوِّتُ فن القصة قصيرة ورواية، أحيانا بإفراط، ويحوّل هويته الموضوعية أصلا ـ وهذا بحث آخر جدير بالتأمل والتحليل ـ فلِم لا يغامر فيه الغرباوي وكتابته بمزيد تجربة وتجريب، أفق مفتوح شريطة أن لا يعضّ ذيله، والغرباوي حذر من هذا لذلك ما نفك ينتقل بين منصات القول وخطاباته وألوانه لقد فَعل ويواصل، ولا أجازف إذ أقول إنه دُرّة ثمينةٌ في عِقد رعيل كتابنا من الأجيال اللاحقة إلى جانب أترابهم العرب فيما يبدعون ويجددون ويبوحون ويرفضون ويدينون ويطلبون لشعوبهم من كرامة وللبشرية رفعة، بما يملك الأدب، وهو لغة وبلاغة وخيال، من قدرة على صوغ الجمال وفتح أوسع الآفاق والآمال لمصير الإنسان، فلهذا ظهر فن السرد ويتواصل، لا مزق كلام وشطحات أنوات متورّمة.

10ـ ماذا لو انصرفنا عن منظومة ومعيارية الأجناس الأدبية، وتحرّرنا من صرامة تحليلنا لقصص هذه المجموعة، وأخذناها تعبيرا على السّجية، وإنها لكذلك في وجه منها، وقلنا إن عبد الحميد الغرباوي ابنُ الدار البيضاء الوفيّ وقاصُّها الغيور عليها الشّجيّ، إنما يكتب بفطرةٍ موهوبة، وبموهبةٍ مشحوذة، لغتُه بسيطة، وجملتُه رشيقة، وبنيتُها مكتوبة مسموعة، وفرّ لها الإيقاع بها يُعرف وتُعرف. ولا أجد في نهاية تقديمي أفضل من الآية الكريمة: « فاقصُص القصصَ لعلهم يتفكّرون» .