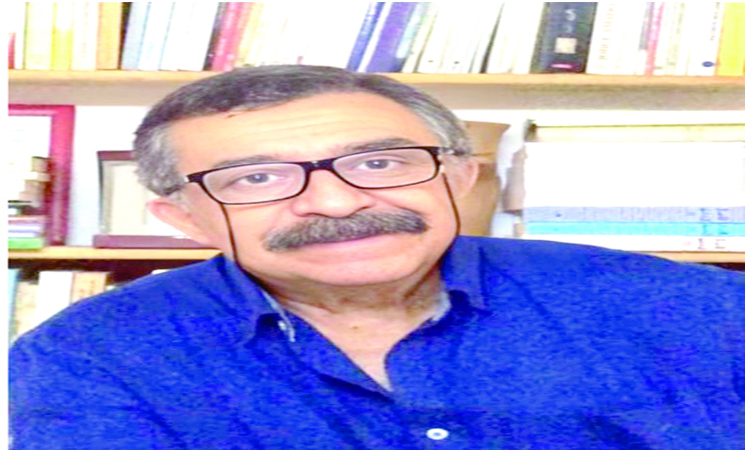

آدم فتحي: شاعرٌ ومترجمٌ تونسيّ بدأ النشاط في مفتتح ثمانينات القرن العشرين. وظلّ منذ قرابة نصف القرن، حتّى اليوم، يلقي قصائده من تونس إلى بغداد، إلى القاهرة، ومن باريس إلى مرّاكش، ومن طوكيو إلى الشارقة، ومن نيو دلهي إلى غرناطة، ومن عمّان إلى طرابلس والجزائر، ومن سيت الفرنسية، إلى سان خوسيه بكوستاريكا.

تتّسم تجربته بفرادة في النبرة وعمق في المعالجة وتنوع في المسارات، ممّا جعل منه أحد الأصوات الشعرية البارزة في العالم العربي. جمع في نصوصه بين الالتزام والبحث الجماليّ، وكتب بالفصحى كما كتب بالعامية التونسية، ومارس قصيدة البحر وقصيدة النثر، وانفتح على الفنون البصرية والمسرح والموسيقى، وكتب للأغنية. وهو من الشعراء الذين تميّزوا منذ البدايات (1982) بنشر «الكتاب الشعري» ذي المعمار المخصوص، بعيدًا عن «المجموعات» أو «الدواوين».

من كتبه الشعريّة: سبعة أقمارٍ لحارسة القلعة(1982) – نافخ الزجاج الأعمي، أيّامه وأعماله (2011) – الكتابة من بلد في فم الذئب (2025).

ترجم من الفرنسيّة عددًا من الأعمال لشارل بودلير وجول فارن ونعيم قطّان وغيرهم. إلاّ أنّ ترجمته لأعمال إميل سيوران (7 كتب حتى الآن) تُعَدُّ محطة فريدة في عمله، حيث مزج بين الدقة الفلسفيّة والنبرة الشعريّة، مقدّماً صوت المفكر الراديكالي بشكلٍ لافت.

نال العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: جائزة أبي القاسم الشابي (2012) – جائزة سركون بولص (2019) – كما تمّ اختياره «شاعر العام» سنة 2023 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

– ما معنى أن تكون شاعرًا في الألفيّة الثالثة؟

– يبدو أنّ الألفيّة الثالثة ستكون محكومةً بهيمنة الفيزياء الكميّة وتغوّل الذكاء الاصطناعي وتقلّص الفجوة بين الإنسان والآلة. هذا يعني أن ينافسك شيئًا فشيئًا كُتّابٌ خوارزميّون.أن تحمل قصيدةً في قلبك بينما العالم يحمل شريحةً إلكترونيّة في جمجمته.أن ترفض اختصارك في رقم أو وظيفة أو منشور فإذا أنت أمام شفرات وتطبيقات. أن تكتب كمن يُغنّي في مركب يغرق لا طلبًا للنجاة بل احتجاجًا على الصمت الرقميّ.أن تُربّي حواسًّا زائدة تلتقط ما لا يُرى في عالمٍ يُعاني من عمًى جماعيّ ساكنٍ في هاتفك المحمول. أن تضع قلبك على الطاولة بينما البقيّة يضعون أُفُقهم في حاسوب.أن تُصرّ على الجَمال في زمن القُبح النسقيّ السيبرانيّ.أن تُدافع عن العاطفة في عصر التخدير الشبكيّ العامّ.أن تُقيم حفلاً للمعنى في جنازة الحقيقة المعزّزة. أن تُخاطب الإنسان المتبقّي في الإنسان السيبرغ.

– هذا جميل، لكن ماذا لو كنت غير ذلك؟

– لو كنتَ غير ذلك لكتبتَ أيضًا ليس لإيقاف الرصاصة بل لكتمان صوتها.

لو كنتَ غير ذلك لما ساءك أن تبيع المعنى في سوق المجازات،ولما كتبتَ لكسر القالب بل لإعادة صبّه بدقّة أكبر، ولما بحثتَ عن القارئ المختبئ في العتمة بل لتودّدتَ للجمهور ملتمسًا له العذر إن تأخّر التصفيق.ولظللتَ تكتب، تكتب، تكتب كأنّ شيئًا لم يكن.لكن في الليل، حين يسكت كلّ شيء، وتبقى وحدك مع القصيدة، ستعرف أنّك خنتَ نفسك.

– بهذا المعنى، ما الذي يعنيه لك الشعر؟

– ربّما كان التعرّف إلى ما ليس بشعر أسهل من تعريف الشعر. وإذا كان لا بدّ من الإجابة عن سؤال التعريف فلنقل إنّ الشعر رحلةُ اكتشافٍ بالانكشاف، لا تسقط خلالها الأقنعة عن العالم من حولك بل عنك أنت.إنّه ذلك الصوت الذي ينفجر في داخلك بصمت، فلا يسمعه سواك، لكنّك تعرف أنه سيحرق كل ما لم يكن صادقًا فيك.هو أن تكتب لأنّك لا تعرف كيف تصرخ. أن تبني جملة لأنك لا تملك مأوى.أن ترتّب الكلمات لأنّ فوضاك الداخليّة تطالب بأن تُقال.الشعر ليس ما تكتبه بل ما تخفق في كتابته وتستمر في محاولة الخروج من إخفاقك. إنه الحفر في الهواء وطرح الأسئلة التي تعرف أنّها بلا جواب ومع ذلك لا تتوقّف عن طرحها، لا لأنك تطمع في جوابٍ بل لأنك تريد أن تموت حيًّا وأنت تسأل. الشعر هو أن تكلّم الآخر فيك وأن تكلّم ذاتك في الآخر. أن تصدق في كذبك وأن تشكّ في صدقك حتى لو لم يكن ثمّة من يسمع.أن تساعد المنهار على الانهيار، وأن تقاوم، لأن الاستسلام مستحيل.

– والقصيدة؟

– هي اللامحسوسُ وقد صار له معمار. العمى وقد صار بصيرة. شكلٌ مؤقّتٌ للارتباك المنتج للمعنى. محاولةٌ لقول ما لا يُقال تنجحُ حين تفشل. إنّها ارتجاف اللغة في حضرة ما لا اسم له. اللحظة التي تمسك فيها الكلمةُ بخوفكَ لا لتخفّف عنك بل لتُشهدك عليك.المحطّةُ التي ينفجر فيها النص من دون أن يسقط، كي يبني جسرك مع الآخر. إنّها مرآةٌ لا تعكسك بل تأخذ منك ما لا تحتاجه وتتركك أقرب إلى نفسك.إنّها ليست ما تكتبه لتُعجب الآخرين، بل ما تكتبه لتنقذ نفسك من الآخرين أو من نفسك فيهم .إنّها ما تكتبه حين تعرف كيف تصنع صومعةً في الزحام، وهي ما يبقى فيك حيًّا حين تنتهي الكتابة.القصيدة اسم أخير لما لا يسمّى. ولعلّ الشعر يستعدّ في هذه المرحلة للخروج من هذا التسمية، لأنّه أصبح معمارًا متشابكًا مع ما هو أكبر منها وأوسع.

-وقصيدة النثر؟

– هل يجوز لنا في مطلع الألفيّة الثالثة أن نتعامل مع الإنسان بعامّة، ومع الشعراء على وجه الخصوص، على أساس اللون أو العرق إلخ… طبعًا لا. فلماذا نستمرّ في تقسيم القصائد على أسس قريبة من هذا التمييز؟ أحلم بيوم قريب ننظر فيه إلى قمر الشعر في النصّ، ونكفّ عن النظر إلى الأصابع التي تشير إليه، إلاّ بالمقدار الذي لا يفسد للجمال والمعنى قضيّة. أحلم بيوم ننظر فيه إلى الشعر متشكّلاِ في معماره، في الشكل الذي تختاره لغة الشاعر حين تتعثّر في أناقتها، وفي الأسلوب الذي يختاره لسان الشاعر كي يتكلّم كما يتنفّس: بلا إيقاعٍ مُسبق ولا وصفات مسبقة للدهشة.لايطلب إذنًا من أحد.يدخل البيت من النوافذ إذا أراد ويحطّم الأبواب إذا أراد.يسرق المفردات من الحلم ويوزّعها على الطاولة مثل فُتات اليقظة.أحلم بيومٍ ينسى فيه الشعر كلّ الملابس الرسمية، ويجلس بثيابه الرياضيّة في حضرة المعنى المعنيّ بالجمال والجمال المعنيّ بالمعنى. ويتيح للشاعر أن يدعو قارئه إلى رقصة تبدو بلا جرس، لكنّها أوركسترا من الأجراس، وكلّ من يتفاعل معها، كتابةً وقراءة، يسمع رنينه الخاصّ. أحلم بأشعارٍ لا تُجامل القارئ ولا تُعاديه.لا تتملّقه ولا تتعسّف عليه. لا تفرض عليه موسيقى جاهزة بل تدعوه إلى أن يستحقّ موسيقاها، وتشجّعه على أن يساهم في ابتكارها بنفسه. تمشي بجانبه ولا تخاف عليه حين تتركه في منتصف الطريق،لأنّها تعرف أنّه يقترب من نفسه حين يضيع فيها، ويتقدّم حين يتعثّر، وأنّه بذلك يتحرّر.

– والشعراء في زمنك، كيف تنظر إليهم؟

– أنظر إليهم كما ينظر الخائض في البحر إلى رفاقه في المحنة. ثمّة من يختار السباحة نحو العاصفة، ومن تغريه الشواطئ. ثمّة من يغنّي وهو يغرق، ومن يغرق وهو يظنّ أنّه يغنّي.ثمّة من يصرخ بلا صوت، ومن يوشك أن يقول شيئًا عظيمًا لولا رغبته في النجاة. هناك شعراء يكتبون كي لا ينسوا وآخرون يكتبون للعثور على عشبة النسيان.ثمّة شعراء أشبه بموظفين في إدارة اللغة، يمضغون البلاغة مثل علكة فقدت طعمها، وآخرون يكتبون كأن القيامة ستحلّ بعد قصيدتهم.أمّا أنا فأحب أولئك الذين لا يعرفون لماذا يكتبون، لكنهم يكتبون كما يتنفّسون، كأنّ الكتابة هي الطريقة الوحيدة للانتقال من كلمة إلى أخرى في اتّجاه الآخرين وفي اتّجاه أنفسهم، كأنّ الكتابة هي الطريقة الوحيدة ليقولوا «أنا هنا أيّها الأحبّة»، من دون أن يصرخوا.

– بهذا المعنى، أنت وجه آخر للقصيدة؟ ما رأيك؟

– لستُ واثقًا من ذلك. وكما قلت سابقًا، لم تعد القصيدة واضحة المعالم، كي تحدّد بدقّة وجوه شبَهِكَ بها أو اختلافك عنها. ربّما كنتَ قفاها، أو الجهة المخفيّة منها.تلك التي لا تَظهر في المرآة ولا تُطبع في الكتب، ولا ترتسم في حدود.تلك التي تطلّ عليك من شروخك كي تقولك حين تصمت وكي تخفيك حين تبوح.قد تكون نارًا وقد تكون الدخان.قد تكون جسدًا وقد تكون رعشة عبور الجسد في اتّجاه المجهول. أو لعلّها في أفضل الأحوال تنهيدة القارئ الأخيرة قبل أن يطوي الصفحة، مفكّرًا طويلًا في نفسه من دون أن يفكّر فيك.أنا لا أزعم أني القصيدة أو وجهها الآخر، لأنّي لا أعرف ما هي تحديدًا. وأحدس، كما سبق أن قلت، أنّها غادرت حدودها المعروفة. وأيًا كان شكلُها الراهن، فإنّي أحاول ألّا أكون غريبًا عنها. أمشي بمحاذاتها.أحرص على ألّا أدهس ظلّها وألاّ أصدّها حين تقترب.ولعلّي أكتبها أحيانًا. لكن في الحقيقة، هي التي تكتبني، ثمّ تمضي دون أن تترك توقيعها.