توطئة لا بد منها:

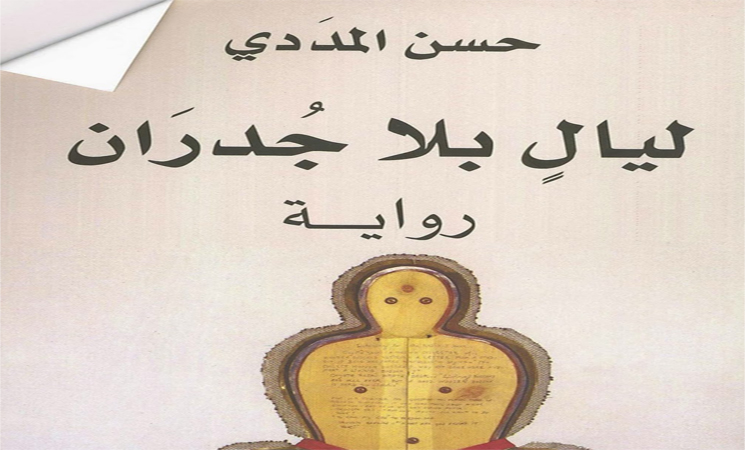

رواية ليال وجدران،هي باكورة عمل متخيل سردي لشاعرسبق أن أبحر بنا عبرأزيد من ثلاثة عقود خلت في قارب الكلمة الشعرية ببحور شعرية عمودية موزونة حينا ومنفلتة من صرامة الوزن والقافية حينا على شكل نظام التفعيلة ثم نظام السطر الشعري،لنتفاجأ أخيرا بزخم تخييلي لكن بطريقة سردية روائية هذه المرة.

ويأتي حسن المددي على شاكلة العديد من الشعراء المغاربة كعبد المجيد بن جلون ومحمد الأشعري و بن سالم حميش وغيرهم ممن امتطوا صهوة الكلمة الشعرية التخييلية قبل أن ينقلبوا عنها فجأة إلى الخيال السردي من خلال أعمال روائية لا يسع المجال لذكرها الآن.

ومن ثمة رأى حسن المددي أن أفق شعره العمودي والتفعيلي لا يسع لكل هذه التدفقات السردية المحكية التي تكاد تنفلت منه بطريقة أو أخرى لتنساب دفعة واحدة كصبيب مائي لا ينضب في عمل روائي يحكي فيه عن صراع ظل قويا ومسترسلا طيلة تفاصيل النص، ومساراته السردية بين شخصيات رواية»ليال وجدران»التي انبنت على تعارض بين جبهتين:

جبهة تدافع عن قيم الخير،وتتمثل في أم العيد،وإبراهيم الخضار،والحاج الطيب،وأحمد الإدريسي،والروداني،والحاج إيدر،وعمر.. وجبهة تتأبط الشر وتدافع عن قيمه المضادة للإنسان،ومنها: مبارك البياض،وشيخ القرية الحاج العربي،والحاج المختار،ومسيو موغا..

لكن الرواية تنتهي،وتلك رسالة مبطنة للكاتب،بانتصار جبهة قيم الخير لتؤشرعلى اندحار مأساوي لقيم الشرّ في شخص البيّاض ومن يحذو حذوه في هذا النص الروائي الغني بالدلالات والحمولات.

بيد أن ما أثار انتباهنا ونحن نتصفح الصفحة الأولى أن شخوصه نمطية من بادية أيت همان الأمازيغية بجنوب المغرب تحديدا ، ومن المهاجرين المغاربة الأوائل الذين صنعوا بسواعدهم وأكتافهم وأياديهم هذه البنيات التحتية التي بوأت فرنسا مكانة عظمى ضمن الدول الأوربية الأكثرعصرنة وتقدما في هذا المجال بأروبا.

إنهم بكل بساطة مهاجرو شركة»موغا «الذين رحلوا من البادية بجنوب المغرب إلى شمال فرنسا،وتحديدا إلى مناجم الفحم لينحتوا على صخر الحياة عالما موسوما بالوباء تارة وبالألم تارة أخرى وبالتفاؤل تارة ثالثة.

فالسارد ينتقل بنا عبرشخوصه مرة إلى عالم البادية لتقديمها بلغة سردية لا تخلو من سخرية لاذعة من خلال توصيف شخصياته واستبطان وعيها، والتوغل في دواخلها لتعطي انطباعا واحدا يجعلنا نتساءل لماذا لجأ صاحب الشركة»موغا»إلى البادية للإستعانة بأبنائها ذوي السواعد القوية للإنتقال بهم إلى ما يشبه الأعمال الشاقة الحفر في مناجم الفحم ليل نهار،وحفر الأنفاق في بداية الستينات من القرن الماضي.

ثم بعد ذلك ينتقل السارد إلى فرنسا في رحلة عجائبية إلى مناجم الفحم بشمال فرنسا،ليسرد كيف تفاعل هؤلاء البدويون»الأميون» مع وضعهم الجديد من أجل شيء واحد وهو جمع المال ومساعدة ذويهم الأكثر فقرا ببادية الجنوب المغربي.

وتسرد الرواية تفاصيل حياتهم هناك،فمنهم من عاد إلى وطنه بمجرد أن تم إغلاق هذه المناجم القاسية وأصبح يقتات من عائدات تقاعده، ومنهم من بقي هناك بفرنسا واشتغل بشركات أخرى بباريس وضواحيها كشركات السيارات.

ومنهم احترف التجارة مستثمرا أمواله التي جمعها من سنوات الكد في أعمال شاقة بمناجم الفحم،ومنهم من انتهت به الحياة إلى إفلاس تام بعد أن انغمس في ملذات الحياة الباريسية ..

وقد حاولت الرواية أن تتوغل إلى حياة هذه الشخوص البدوية لتعري ما بدواخلها من أزمات اجتماعية ونفسية، وترصد طبيعتها التي أثثت المتن، لتكشف عن العوالم والعلاقات،وما التبس بهما من وقائع وأحداث، وذلك كله وفق رؤية سردية تحكمت في تقنيات سردية محددة: علاقة السارد بعالمه الروائي، كمسافة الفاصلة بينه وبين شخوص الرواية.

وبخصوص المتن الروائي في»ليال وجدران»، فهو ينبثق من قرية مهمشة وبئيسة في الجنوب المغربي، تعاني من التهميش والهشاشة، وتعيش دوما على الترقب والانتظارلصيف كريم إما للحصول على بعض المزارع البورية التي لا تكتفي لسد رمق الحياة طوال السنة.

وإما لإنتظار قدوم أحد المعمرين الفرنسيين»موغا»إلى القرية بغرض» تهجير عمال من المنطقة إلى فرنسا لتشغيلهم في مناجم الفحم ومصانع السيارات، وهنا تناسلت الأحلام وكبرت المطامحوتنامى الإحساس بالغربة والفراغ…».

ولذلك فالرواية وبطريقة سردية فنية تعمل على توصيف واقع القرية المحبط، وتشخيص نفسيات الشخصيات التي تعيش على مضض في فضاء معزول عن كل أشكال التمدن،تعاني من أزمات متتالية مع تتالي سنوات عجاف، وتراجع المحاصيل الزراعية التي تعيش عليها الساكنة.

وما زاد من قتامة المشهد غضب الوادي المخترق لها،الذي يأتي على البلاد والعباد بفيضاناته القاسية، مخلفا مأساة اجتماعية يستحيل وصف بشاعتها.

وهكذا تتوغل الرواية في وصف مأساة هذه القرية الهادئة ظهور شخوص آدميين سيزيدون المشهد قتامة وبؤسا إنهم أعوان السلطة وذوي النفوذ الذين لا تعلو يد على أيديهم،والذين يستغلون نفوذهم ليسلطوا ظلمهم على الناس ويسخرونهم مثل العبيد في أملاكهم التي تتضخم يوما بعد يوم.

فمأساة القرية وعذابها وآلامها نتج عن تحالف الظروف الطبيعية «القحط والجفاف والفيضان»مع جبروت السلطة من أجل تمريغ كرامة الإنسان في التراب،وهي عناصرساهمت في الدفع بشباب القرية بالبحث عن أفق آخر، ولوكان مكلفا العمل الشاق، الغربة، الهجرة بعيدا عن الأهل..خاصة أنه لم يبق لهؤلاء الشباب ذوي السواعد القوية داخل فضاء القرية المحاصرة بالطبيعة القاسية حينا ، ونفوذ السلطة والأعيان حينا ثانيا سوى أمرين:إما انتظار تهاطل المطر في كل سنة والذي يأتي إما شحيحا أو كارثيا، أوالهجرة إلى ما وراء البحر بحثا عن حياة أفضل.

وكانت الهجرة إلى خارج الوطن أمل كل شاب بدوي فقير،بعد أن رأى المهاجرين المغاربة يعودون في فترة الصيف على سياراتهم الفارهة وهم يحملون معهم عملة صعبة راكموها من عملهم الشاق بمناجم الفحم رغم مغامرتهم بحياتهم داخل كهوف الجبال ينقبون عن الفحم…

رواية «ليال وجدران» هي اختصارا ألم يعتصر ذات المهاجر،الباحث عن أفق مادي أفضل،رغم الغربة والعذاب والمذلة و الإستيلاب والضياع في أرض تخيم عليها عواصف البرد ونزعات العنصرية وروائح الموت لكنها انتصرت في النهاية لقيم الهوية وجمع الشمل بعودة المهاجرين إلى أرض وطنهم ليعانقوا أسرهم وذويهم .

وهي أيضا رواية جديدة تستثمر المادة التاريخية لإعادة تشكيلها في قالب سردي تخييلي لأنها تمتح عناصر حبكتها من واقع مغربي عاشه مهاجرو»فيليكس موغا»وذلك يتجلى من خلال جعل التاريخ المغربي المعاصر،ابتداء من ستينيات القرن العشرين مادة دسمة لعمل روائي في تخييله وسرده وحكاياته الممتعة ونوعيه تيمته وشخوصه.

فالرواية تعود بنا تاريخيا إلى بداية الستينيات من القرن العشرين حينما قدم المدعو» فيليكس موغا»للإشراف على تنفيذ اتفاقية اليد العاملة بين فرنسا والمغرب بتاريخ 01/06/1963،من أجل جلب اليد العاملة الشابة الرخيصة، لتعزيزمستقبل فرنسا الاقتصادي والسياسي،في الوقت كانت فيه فرنسا تعاني من غلبة الشيخوخة على هرمها السكاني.

وقد حاولت الرواية إبراز النفسية المتأزمة لبعض الشخصيات

مثل شخصية إبراهيم الخضار،التي أحست في ديار الغربة بانشطار وتمزق داخلي.يقول السارد وهو يحكي عن آلام إبراهيم الخضار في عزلته بفرنسا: «لقد أدرك فداحة وحدته،وبدأ يتلمس بأنامل الخوف المرتعشة جثث أيامه الباردة،ولياليه العارية التي غدت بلا جدران» (ص14).

«أخذ الأبناء يهجرون قريتهم تاركين وراءهم أبناءهم وأهاليهم وبيوتهم الأولى، يحدوهم الأمل في تغيير واقعهم البائس، والانفكاك من حياة القرية البائسة، وكان «أغلبهم شباناً مترشحين للهجرة، بين السابعة عشر والثلاثين عاماً».

«على الحافلة المتآكلة التي «تحوّلت إلى صندوق كبير للتعذيب»، وفي طريق ممتدة عبر مسافة طويلة تبلغ أكثر من سبعمئة كيلومتر في اتجاه الدرالبيضاء»

و»في مقدّمتهم إبراهيم الخضارـ حيث «غرق في بحر تأملاته ونسي فجأةً حياته الماضية في قرية أيت همان، كأن يداً سرّية امتدّت إلى ذاكرته لتمسح منها معالم الماضي وتفاصيله وجزئياته.. شعر بأنّه يدخل دنيا أخرى، وأنّه فعلاً يولد للتوّ ولادةً جديدة..» (ص29).

و»في الدارالبيضاء، نزل إبراهيم وصديق طفولته مبارك البياض ضيفين على الحاج صالح ابن قرية مجاورة لقريتهما، وتعجب إبراهيم من هذا الأخير الذي استطاع، بفضل كفاحه المرير وإرادته القوية، أن «يصنع نفسه بنفسه» فيتحوّل من راعٍ منسيٍّ في قرى الجنوب إلى أحد كبار التجّار في المدينة، ولم يكن من إكسير الغشّ كما وشى به مبارك إليه».

و»بعدما تسلّما وباقي المترشحين المقبولين أوراقهم مع جوازات سفرهم، استقلّا، إبراهيم ومبارك، القطار إلى طنجة، ومنها إلى مرسيليا عبر الباخرة، ثُمّ إلى باريس، ومنها إلى مدينة لونس في شمال بادوكالي على الحدود الفرنسية البلجيكية، حيث يتمّ إسكانهم في أكواخ خشبية كانت معسكرات للمجنّدين المغاربة والأفارقة في الحرب العالمية الثانية».

«في لونس، لم يتأقلم إبراهيم الخضار وغيره مع الوضع الجديد، فعلاوة على ظروف العمل الصعبة في مناجم الفحم، كانت لا تفارقهم ذكريات الماضي، و»آلام إحساسهم الممضّ بالغربة التي تزيد وقدتها تعابير الكراهية التي يقرأها المهاجر على وجوه بعض الفرنسيين العنصريين، سواء في العمل أو في الحياة العامة» (ص62).

و»بعد عامين من هجرتهم إلى الشمال، عاد العمال المهاجرون لقضاء أول عطلة صيفية سنة 1965 في قراهم، جالبين العملة الصعبة للبلاد، ذلك لأنّ أجورهم في مناجم الفحم في فرنسا تضاهي أجور موظفي الحكومة. بعودتهم انتعشت الحياة في القرى، وعرفت الأسواق الأسبوعية رواجاً هائلاً حتى التهبت الأسعار،ودخلتها مظاهرالمدنية، أسرة،أرائك،عطور،ملابس أنيقة،مصابيح الإنارة، جهزة المذياع والتلفاز..»

«كان أفضل هؤلاء يرعى الغنم أو يعمل مياوماً في البناء أو عاطلاً يطارد الفتيات في فضاءات القرية.أصبحوا الآن رجالاً حقيقيين، يتبجّحون بكلمات فرنسية ينطقونها مشوهة.. لقد نسوا ماضيهم وما كانوا عليه من عوز وفاقة» (ص75.)