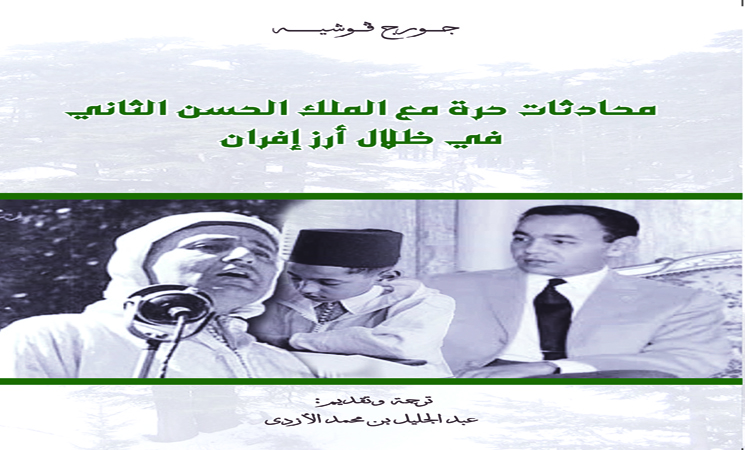

مَنْ يتابع فصول هذا الكتاب الثلاثة عشرة “محادثات حرة مع الملك الحسن الثاني في ظلال أرز إفران” لجورج فوشيه

، الـمُمتدة فوق أكثـر من مائتـي وثلاثيـن صفحة، لا بد أن يسأل: كيف نقرأ هذا الكتاب؟. وهو سؤال بسيط ظاهريا، لكنه إشكالـي في باطنه ودُخْلَتِهِ ومُضمَره، طالـما مفهوم القراءة فيه يستبعد الـمتابعة السطرية والـخطية، وينتصر للقراءة في دلالتـها الـمزدوجة على تقريب المتباعد ومُباعَدَة الـمُتقارِب من جهة أولى، حسب عبارات البلغاري تودوروف؛ وفي دلالتها من جهة ثانية على استكشاف الـمنطق الداخلـي الـحامل للكتابة.

من الـموائم بدايةً التنبيه إلى أن العنوان يقدم مُقتـرَحا أوليا للفُسْـحَـة فــي فضاء الكتاب. أقصد مفهوم الـمُحادثة Entretien الذي يتواتر ظهوره قرابة عشرين مـرة علـى امتداد سطور الكتاب؛ وبمختلف التنويعات الصرفية للـجـذر الثلاثي (ح د ث).

فهذا المفهوم يومئ إلـى وضع تواصلي، يتبادل فيه الأقوال والأحاديث شـخصان أو عدة أشـخاص تبادلا يتيح مشاطرة المعلومات ومشاركتـها. وقد تأخذ الـمحادثة أحيانا معنـى الـحوار الذي يتجاوز تبادل الـمعلومات، إلـى تقديم أطاريح ومقتـرحات في شأن أمور مفصلية ذات أهمية وحساسية في لـحظة تاريخية محددة. وهنا يكون الـحوار ذا طبيعة سياسية بالـمعنـى العميق لـمفهوم السياسة: أي الـمعنـى الذي تتحدد فيه كممارسة لترسيخ وضع محدد وتأبيده أو لتحويله وتغييـره.

ولا شك أن ورود اصطلاح (الـمحادثة) في عتبة هذا العمل ليس اعتباطيا، وإنما الهدف منه عقد ميثاق مع القارئ، الواقعي والمفتـرض، بمقتضاه يلزمه أن يقرأ الكتاب الآتي بصفته محادثات وليس بصفة أخرى مختلفة. وحيـن قراءة الكتاب بهذه الصفة، يبدو فعلا أنه محادثات تقتدي بجميع قوانيـن الـمحادثة؛ إذ يمر بعذوبة من موضوع لآخر، مُفعما بسيل غنائي للكلمات يتيح للمتحدث أن يقدم قضيته الـخاصة في ارتباط وثيق بقضية شعب ووطن. وهذا السيل الغنائي للكلمات حول دقة الشكل يتـرك الـمكان، بين الفينة والأخرى، لأحدوثات مستمدة من حياة الراحل الـحسن الثاني؛ وتتعاقب البديهيات النفسية والثقافية والمسائل المرتبطة بمحيطه المجتمعـي الملكي النبيل، وكذا الأمور ذات الارتباط بسِنِـي تعلُّمه من الابتدائي إلى الدكتوراه في القانون، وبتكوينه العلمـي والثقافي وتربيته السياسية وذكائه الوقاد وذاكرته القوية والجيدة وسرعة بديـهته ولباقته ولطفه وأناقته؛ أي شبكة الـخصائص الــمميـزة له. وبرغم أن هذه الـمحادثات تبين أنها ليست فقط ثمرة اثنيـن وثلاثيـن عاما من التعلم العلمـي والثقافي، وإنما هي كذلك ثمرة تجربة سياسية طويلة نسبيا وصاخبة، فالـمحادثة تبقى مصطلـحا غيـر دقيق بما فيه الكفاية لتوصيف هذا النص.

وحيـن متابعة قراءة العنوان والكتاب معا، يتبيَّـن أن هذه الـمحادثات تجري في الرباط وإفران بيـن رجل دولة هو تحديدا ملك الـمغرب الـمغفور له الـحسن الثاني، ورجل من سويسرا اسمه جورج ڤوشيه نذر حياته لاستكشاف الـمغارات والكهوف spéléologue وتدبيج ملاحـظات وصفية وجيـهة ولامعة بصدد الـحيوان والنبات والـحفريات وتضاريس الأرض. وهنا يوائم طرح جملة أسئلة فيـها الكثيـر من الوجاهة: ما الذي يمكن أن يتحادث فيه مُستَكشِف كهوف مع ملك؟ وهل إمكانُ الـحوار وارد بيـن الرجليـن؟ وهل هذا الكتاب محادثات فعلية أم محض “جلسات استماع“، أي لقاءات فيـها يتحدث الـملك، ويكتفي القادم من سويسرا بالاستماع والتدوين؟

قد توحـي هذه الأسئلة، الدالَّة على ما وراءها، أنـها تُضمِر فكرا نقديا وتُقَلِّل أو تَنْتَقِص من قيمة السيد جورج ڤوشيه! كلا. لا تنقيص ولا تبخيس. ومن الـملائم للقارئ، قبل أن يجوب فضاء الكتاب الآتـي، أن يضع فـي اعتباره أن السيد جورج ڤوشيه (1900 – 1982) مثقفٌ عصاميٌ وكاتبٌ حاذقٌ وشاعرٌ مُجيدٌ وحَكَّاءٌ فذٌّ ومُمَيَّـزٌ. وتكشف كتاباته عن امتلاك يَراع سَيَّالٍ، وقَلَمٍ حيوي ومُبْهِج. وتكفي للدلالة على ذلك قراءة مذكراته أو سيـرته الذاتية التـي نشرت فـي مـجلدين: الـمرافـئ البـرية (1977) وهناك تُغَنّــي الطيور الأبابيل (2017)، والـمجلدان معا يستغرقان أكثـر من أربعمائة صفحة. وقبل هذه السيـرة الذاتية الضـخمة والـمُكْتَـنِـزة، سبق لـمُستكشف الكهوف أن أضاء كهوف الـحكومة الثورية فـي الـجمهورية العربية الـمتحدة بعد الثورة الناصرية ومستتبعات هيمنة الـحزب الوحيد ومضاعفات تأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطنــي، ابتداء من تأميم قناة السويس (26 يوليوز 1956)، وصولا إلى تأميم العقارات والعمارات عام 1961؛ وذلك ضمن سطور كتابه: عبد الناصر ورجاله – رفاق الكفاح في سنوات الـمواجهة، وهو الكتاب الذي ترجمه وقدم له الـحسيـنـي معدي، ونشرته دار كنوز عام 2009 .

ويدل جميع ذلك على أن هذا الـحَكَّاء الفريد والـمتميـز يمتلك ناصية اللغات السياسية وطرقَ تدبيـرها، علاوة على درايته بدروب كتابة السيـرة والـحكاية والسيـرة الذاتية والـمذكرات والتقارير والقصيدة الشعرية. ومنجزاتُه في هذه الـحقول عـجيبة ومبهجة، وجديرة بالفحص والتأمل والقراءة والـمقاربة عن قُربٍ ومِنْ كَثَبٍ.

وكي نرد القول على أعقابه، قد يوائم تجديد سؤال البداية ليأخذ الصيغة الآتية: هل نقرأ الكتاب الراهن بصفته “جلسة استماع” أم بصفته محادثة أو حواراً أو تأريخا أو سيـرة غيـرية أو سيـرة ذاتية أملاها الـمغفور له الـحسن الثاني، في الرباط وإفران، على مستكشف الكهوف الذي يعود له فضل الإصغاء وكتابة ما يُملى عليه؟

جميع ذلك ممكن ومحتمل وتسمح به القراءة السطحية والسطرية والـخطية لهذه الـمحادثات مع المغفور له الـحسن الثاني ملك المغرب في ظلال أرز مُنتجع إفران البـهــي. لكن، أفضل من كل ذلك قراءة هذا الكتاب بصفته سيـرة Biographie فريدة ومتميـزة وغيـر مسبوقة. أو لنقل إن هذا الكتاب صيغة مُسْتَجَدَّة من صيغ الكتابة السيـرية Biographique تستفيد من إرغامات وقيود ومحسنات خطاب الرواية، وتُحاورها وتُعدِّلُها وتضيف إليـها وتستثمرها لـحسابها الـخاص ضمن بنية تتـراجع فيـها جرعةُ لغةِ التخييل، فاسـحة الـمجال أمام لغات السياسة والوقائع والوثائق التاريخية والـمعطيات الاقتصادية والـخُطب والتقارير وملاحظات الأساتذة وتقاريرهم التقييمية وشهادات شهود العيان… وغيـرها.

وقوام هذا البنية لفيفةٌ تتضافر فيـها حكايات Récits عديدة وفق منطق التوازي والتقاطُع والتنافذ، لدرجة تبدو معها جديلة من السيَـر الـمتعددة، الـمسبوكة والـمحبوكة، فـي سيـرة واحدة. والـحكايات الـمعنية هي الآتية:

- سيـرة الـمغفور له الـحسن الثاني ابنا وتلميذا وطالبا ووَلِيّاً للعهد ثم مَلِكاً. سيـرة تبدأ من لـحظة الولادة (09 يوليوز 1929) وتستمر إلى ما بعد اعتلاء العرش بسبعة شهور، أي إلـى ما بعد فبـراير 1961؛ لكنـها لا تتبع مسارا خطيا، وإنما تتخللها الكثيـر من الالتواءات والـمفارِقات الزمنية الـمعهودة في خطاب الـحكاية. وقد تُروى على لسان الـملك لتكتسـي حُلّةَ سيـرة ذاتية، كما قد تَرْفُلُ، ضمن مجرى الكتاب، فـي وِشاحِ سيـرة غيـرية يحكيـها والده المغفور له محمد الـخامس أو أساتذته الـمغاربة والفرنسيون، أو يرويـها عنه الكاتب نفسه مستعملا الأسلوب الـمروي غيـر الـمباشر: “قال لي الملك”، “حدثنـي الملك”، “أخبرني العاهل”، “حكى جلالة الملك”…. وتتيح متابعة فسائلها اعتبارَها الإطار الذي تنتظم فيه وانطلاقا منه باقي الـحكايات.

- سيـرة الـمغفور له السلطان محمد الـخامس بن يوسف، وتأتي على لسان ابنه مولاي الـحسن أو على لسان أستاذه الفقيه السي محمد الـمعمري أو أحد أقاربه، أو في شكل شهادات تنطق بها شـخصيات سياسية ممن كان لها أثر وتأثيـر في سياق تقاطع الوضع الـمغربي مع النظام الاستعماري الفرنسـي. وتبدأ هذه السيـرة من التحاق الأميـر محمد الـخامس بن يوسف بالقسم التحضيـري، وتنتـهـي بوفاته (26 فبـراير 1961)، مرورا باعتلائه العرش، وبعلاقاته الصراعية مع الإقامة العامة والقواد الإقطاعييـن، وعلاقاته التوافقية مع الوطنيـيـن وكتلة العمل الوطنـي وحزب الاستقلال، ومعاناته وخلعه ونفيه إلى مدغشقر، وعودته الظافرة ومطالباته ومذكراته وخطبه التـي تَوَّجها بتلك “القطعة البلاغية الـجميلة” الـمعروفة تحت اسم: خطاب طنجة التاريخـي. وفـي هذا السياق، يستـرعـي الانتباه أن سيـرة محمد الـخامس التـي تعدد خصاله ومناقبه وسماته التمييـزية Traits distinctifs ليست هدفا مطلوبا فـي ذاته ولذاته، وإن كانت تعبـر عن رغبة الـمتحدث الأول داخل الكتاب في كتابتـها. – يقول الـمغفور له الـحسن الثاني: “أريد كتابة سيـرة أبي؛ فقد عانى كثيـرا في طفولته وشبابه” (الفصل الخامس)-، وإنما سيـرة الأب معروضة هنا لإلقاء سيل من الإضاءات على سيـرة الابن. وهذا ما تؤكده العبارات الأخيـرة في مدخل هذا الكتاب: “ترتبط الإشارات السيـرية بالـحسن الثاني، كما تَـهُمُّ محمد الـخامس الذي كان ابنُه مُتفانيا فـي حُبِّهِ، لدرجة أن منجزات الابن تبدو استمرارا لـمنجـزات الأب. وهكذا تتيح معرفة حياة الأب الإحاطة بمسار خَلَفِه“. وقبل ذلك، تتيح التعرف على نسق التمييـز الـخاص بالسلف؛ إذ هو رجل طيب ولطيف ومتطلِّبٌ، جدي وذكي وخجول ومحتشم، متدين بإخلاص وله ميولات ليبـرالية.

- سيـرة الأميـرة للا عائشة البنت البكر للسلطان،؛ رياضية شغوفة بالأدب الفرنسي والموسيقى الحديثة؛ متعددة اللغات وقد حصلت على باكالوريا فرنسية. شكلت دعامة أساسية للسلطان خلال زيارته لطنجة؛ إذ ألقت، بالعربية والفرنسية والأنجليـزية، خطبا حماسية اكتسبت بها دعم الشبيبة النسائية للقضية الوطنية. وقد شكلت طرفا فاعلا في الـمحادثات الآتية، من موقعها في رئاسة التعاون الوطنـي بالـمغرب الـمستقل.

- سيـرة باشا مراكش الإقطاعي التـهامي الـگـلاوي في عَمالَتِه للأجنبـي وخياناته وتواطؤاته ضد السلطان والوطنييـن وحزب الاستقلال، وفي الأدوار التـي لعبـها في مذبحة وجدة وخلع السلطان والتطويح به نحو الـمنفى في مدغشقر رفقة أسرته… ثم توبته الـمتأخرة وإعلان انضمامه للصف الوطنـي تحت راية السلطان…

- سيـرة الشعب الـمغربي في علاقاته الودية العميقة مع الأسرة الـملكية وكفاحاته ونضالاته الـمريرة واصطداماته العنيفة والوحشية مع الفرنسييـن وعملائهم من العرب والبـربر والسينغال؛ وما ارتبط بذلك من مذابح ومجازر: مذبحة الدار البيضاء (1947)، مذبحة وجدة (1948)، مذبحة واد زم (1955)، مذبحة مكناس (1956)…

- سيـرة الإقامة العامة الفرنسية، في علاقاتها مع السلطان محمد بن يوسف وابنه مولاي الـحسن والشعب الـمغربي والقواد الإقطاعييـن وكتلة العمل الوطنـي وحزب الاستقلال… من 1912 إلـى 1956: هوبيـر ليوطـي، هنـري گورو، ثيودور ستيج، لوسيان سان، هنـري بونصو، مارشال بيـروتون، شارل نوغيس، غابرييل پويو، إريك لابون، ألفونس پـييـر جوان، پييـر بوير ده لاتور، وأخيـرا أندريه دوبوا.

- سيـرة أو حكاية التعليم بالـمغرب من خلال ثلاث مؤسسات كبـرى: أولاهما، جامعة القروييـن ودورها في تعليم الأسرة الـملكية، وفي جعل فاس مهدا للـحركة الوطنية، وفي تأسيس حزب الاستقلال وصياغة بيان 11 يناير التاريخـي… كما قد يتعرف القارئ ضمن هذه الـحكاية على بعض علماء هذه الـجامعة التاريخية العتيدة، وعلى طبيعة الإصلاحات التـي شهدتها برامج ومناهـج التعليم بها خلال حكم المغفور له محمد الخامس… وثانيتـهما، المعهد الـمولوي منذ تأسيسه (1942) في رحاب القصر الملكي على منوال ثانوية الصخور بفرنسا، وتعهده بتعليم الأمراء والأميـرات على يد أساتذة فرنسييـن ومغاربة، وفق برامـج ومناهـج أشرف السلطان محمد الخامس شخصيا على وضعها بعناية فائقة؛ بل إن السلطان نفسه كان يحضر كل صباح انطلاق الدروس ويواكب بعضها إن أسعفته مشاغله السياسية؛ أما ثالثتـهما، فهـي مركز الدراسات القانونية بالرباط، الذي كان تابعا لجامعة بوردو، والذي تابع فيه الـمغفور له الـحسن الثاني دراساته العليا بعد حصوله على الباكالوريا عام 1948.

ويجدر أن نعطف على ذلك، المؤسسات التعليمية التـي زارها الأميـر مولاي الـحسن خلال رحلته إلى طنجة رفقة أبيه: المدرسة العربية – الفرنسية والمدرسة المهنية اللتان يسيـرهما فرنسيون، ثم مدرسة سيدي عبد الله گـنون الإسلامية الـخاصة، و معهد مولاي الـمهدي الذي أسسه محمد الـمكي الناصري، و”كانت تُدرَّسُ به اللغتان العربية والفرنسية، إضافة إلى القرآن”.

وفي امتداد مجمل هذه السِّيَـر الـمتوازية والـمتقاطعة والـمُتحابِكة والـمُتنافِذة، يتعرف القارئ على زخم وفيـر وغزير من الـمعطيات التـي تُقدَّم بسـخاء منقطع النظيـر وتـهم الـمغرب فـي لـحظة مفصلية من تاريخه. وضمن هذا الـمدى السردي الزاخر، لا بد أن تستـرعـي انتباه القارئ ثلاث حكايات قصيـرة تم تضمينُـهما في صميم الـحكاية الإطار: سيـرة الـحسن الثاني؛

أولاهما، حكاية الـحليب في مغرب النصف الأول من القرن العشرين والشهور الأولى من الاستقلال، الـمغرب الذي كان يعتبـر بيع الـحليب أمرا شائنا ومُخزيا، برغم وجود مقاولة مركزية الحليب الجيد التـي تأسست عام 1940؛ إذ الحليب يُشرَب أو يُتصدق به أو يُعطى للكلاب التـي تحرس قطعان الـماشية. وقد روى هذه الـحكاية جورج ڤوشيه كما وردت على لسان مربي الـماشية والرعاة الـمغاربة؛

وثانيتـُهما، فحكاية الـمناظرة بيـن هارون الرشيد والشاعر أبي نواس بصدد الهيمنة الذكورية والسيطرة النسائية داخل الأسرة. وقد رواها الـحسن الثاني، أثناء حفل غداء، “رواية لامعة؛ إذ وردت على لسانه أشد هزلا بحيث لا تمكن مجاراته في حكايتـها”؛ رواها منتصرا لوجهة نظر الشاعر ليُبَيِّـن أن “للنساء أهمية كبيـرة، فـي المغرب، كما في بقية العالم الـمتحضر. إنهن هُنَّ اللواتي تَقُدْنَ أزواجهن”. وقد استهل روايته لها بسؤال الـحضور: “هل تعرفون حكاية هارون الرشيد وأبي نواس؟”. وهو سؤال يُطلِق شرارة الـحكاية ويستجلب اهتمام الـمُخاطَبيـن، ويُذَكِّر بالأجواء العـجائبية لتلك الـحكايات الـمذهلة الـمعروفة تحت اسم: ألف ليلة وليلة.

أما ثالثهما، فقد رواها المرحوم الـحسن الثاني في سياق الحديث عن تأثير أبيه عليه ومزاوجته في تربيته بين القسوة والـمُغاضبة من جهة، والمودة والعطف من جهة أخرى. ومدار thème هذه الحكاية: تقبيل اليد. يقول السارد: ” ذات يوم، وأنا في العاشرة من عمري، كنت في قاعة العرش غداة عيد الأضـحـى. قَدِمْتُ من الساحة الكبـرى التـي تَجَمَّعَ فيـها الأعيان. ومن النافذة، لاحظ الـملك أنه خلال عبوري، اقتـرب منـي العديد من الزوار وقبَّلوا يدي.

“فقال لـي بلطف: لقد رأيتُ ما حدث في الساحة. فهل تعرف أن لكل إنسان في الـحياة نصيب يشبه قطعة من حلوى كبيـرة. أحدهم حَباهُ الله بقطعة كبيـرة، ومنح الآخر قطعة صغيـرة. وقد وَهَبَكَ الله قطعة كبيـرة. وكان بمستطاعه أن يُعطيكَ قطعة صغيـرة. وكان في الإمكان أن تكون ضمن الذين يقتـربون من الأميـر مولاي الـحسن لتقبيل يده. وقد اسْتَسَغْتَ أن تُقَبَّلَ يدُكَ برضـى واضـح. وعليك مستقبلا أن تسـحب يدك حيـن يُرادُ تقبيلها. واعْتَبِـرْ أن ولاء رعايانا أخلاقيٌ، ولا يكمن في الفعل الـملموس لتقبيل اليد”.

وعلى نحو ما يجري في ألف ليلة وليلة تماما، لا تنبسط الـحكايات في هذا الكتاب إلا لكي تنثنـي. ولا تكتمل إلا وقد تشكلت رَحِماً matrice تتخلق فيه وتتناسل وتتوالد منه حكايات وطن يسيـر بخطى حثيثة وواثقة صوب استـرداد السيادة والكرامة والرخاء. وفي مجرى هذه الـحكايات الوفيـرة والزاخرة بمعطيات النص المرجعي: التاريخ، قد تلفت انتباه القارئ بعض التوابل البلاغية التـي تفعم هذه الـمحادثات بنكهة متميـزة خاصة. وقد أجمع البلاغيون ومنظرو السرديات Narratologie على تعميد هذه التوابل تحت اسم: مُحَسِّنات خطاب الحكاية. والـجوهري منها هنا: أولا. الـمُفارقات الزمنية (المدى والسعة والاستـرجاعات والاستباقات) التـي تسمح بإدماج زمن القصة (يمتد من طفولة محمد بن يوسف إلى وفاته، ومن ولادة الحسن الثاني إلى الشهر السابع من اعتلائه العرش) في زمن الـخطاب (المدة التـي قَضَّاها الرحالة السويسري بالمغرب لمحادثة الملك، والتـي تستغرق قرابة خمسة أشهر.

وثانيا. الوقفات الوصفية البديعة التـي تؤكد ما سبق أن أومأت إليه سطور هذا التقديم من أن السيد جورج ڤوشيه حَكَّاءٌ مُمَيَّـزٌ ووَصَّافٌ يقتـرح ملاحظات وجيـهة وسـخية وبديعة. ودون الدخول في التفاصيل، وهـي دوما كثيـرة، يوائم القول باقتضاب إن الوقفات الوصفية الجَلية، التـي تَنْصَبُّ على الأفعال والأقوال والشـخصيات والأحداث والأمكنة والأغراض أو الأشياء، ليست كثيـرة جدا ولا طويلة جدا مقارنة مع حـجم الكتاب. ثم إن كثيـرا منها لا يساهم في تبطئة الـحكايات العديدة والأحداث الزاخرة الـمكونة لنسيج النص، وإنما يتلاشـى في السرد ويندغم به. وأمثلة ذلك كثيـرة: وصف الأطعمة والأشربة والأقمشة، وصف الأعراس ومواسم التبوريدة، وصف الـمشاهد الطبيعية والمناظر الريفية والـجبلية والقصور الـملكية في الرباط والدار البيضاء وإفران، وصف خيام مُربِّـي الـماشية ومَضارِبِ انْتِجاعِهِم، وصف الهبات الشعبية والانتفاضات الوطنية والقمع الوحشـي الذي ووجهت به من قِبَلِ المستعمرين وعملائهم، وصف مذبحة وجدة و”حَرْكَة” التـهامي الـگـــلاوي وخلع السلطان ونفيه، وصف منـزل محمد الفاسي على شاطـئ بوزنيقة، وصف رحلة السلطان محمد الخامس إلى طنجة رفقة الأميـر مولاي الـحسن والأميـرة للا عائشة، وصف استقبال السلطان في أصيلة، وصف زُمْرَة الكشافة، وصف الـحشود الـمُتَحَمِّسة والـجماهيـر الـمُحتدمة خلال خطاب طنجة التاريخـي ثم خلال خطاب العرش في الذكرى الفضية… وهذا القليل الـمُشار إلى بعض علاماته هنا دالٌّ على ما وراءه. ويكفي تأمله لاستكشاف أن الوصف الـمُتَخَلِّل لـكتاب محادثات إفران، والذي قد يتخذ أحيانا صبغة إثنوغرافية، تربيةٌ كاملة لفَنِّ الرؤية وفن تجاوز الـمظاهر الـخادعة، وفن تبيُّـن الهويات الـحقيقية. إنه باختصار تربية تمنح الـخطاب الوصفي مدة سردية مستوفاة في حدود ما يقتضيه الـمقام.

وإجمالا، تكشف الإضاءات السابقة أن الكتاب الآتـي ضفيـرة سيـرية تنجدل خصلاتها السردية بكيفية مُتألقة السبك ومُحكَمَةِ الصُّنعِ. تندغم الـخصلات متـراكبة ومتوازية، ووحدها الضفيـرة تُلوحُ من بعيد ومن قريب في آنٍ، مُعلنة سيـرة ملك، أو لنقل إنها بمعنـى ما سيـرة ذاتية تهم حقبة محددة من حياة الراحل الـحسن الثاني.

والواقع أن الراحل الـحسن الثاني، بحكم تكوينه الثقافي الرصيـن في العربية والفرنسية والأنجليـزية واللاتينية، وبحكم تجربته السياسية الواسعة وهو في الثانية والثلاثيـن من عمره، وبذكائه المتوقد وذاكرته القوية، كان مؤهلا لكتابة سيـرة توضع رهن إشارة القراء، خاصة بعد استـرداد سيادة البلاد مع ما استتبعه من اتساع فضاء الـحرية الذي يسمح بما تتضمنه السيـرة من اعتـرافات شخصية وحميمية.

وقد نضيف إلى ذلك مقتـرحات نظرية الأدب والنقد الأدبي التـي ترى أن من حوافز كتابة السيـرة الرغبةُ الفطرية في البقاء، والشعور بِتميُّـز الشـخصية وفرادة التجربة، والوعي بطبيعة الظروف الانتقالية بعد حقبة من الاضطرابات والقلاقل العامة، التي يحتاج فيهـا بعض الأفراد الـحساسيـن إلـى الـملاءمة بين ذواتهم والظروف المستجدة الحافَّة بهم. وقد يكون وراء الكتابة الرغبة في إعادة النظر في ما سبق واستخلاص الدروس والعِبـر منه، خاصة حيـن تكون التجارب السياسية قد هَزَّت الأعماق، وأحدثت تغييـراً جوهرياً، يُوَلِّد الرغبة في الكتابة لإفادة الآخرين. ولعل مجموع هذه الاعتبارات كان حاضرا في ذهن الراحل الـحسن الثاني حيـن وافق على إمضاء هذه الـمحادثات في ظلال أرز إفران مع جورج ڤوشيه، مستكشف مغارة ترابوك Trabuc الشهيـرة عالميا تحت اسم: مغارة الـمائة ألف جـندي.

ومهما كانت دوافع كتابة السيـرة، فيوائم دائما تجديد السؤال: ما السيـرة الذاتية؟ تاريخ أم خيال أم تمثُّلات لواقع كامل التحديد والتعييـن؟ ما الذي يحدث للاثنيـن معا حيـن صهرهما في نسيج الكتابة؟ وماذا عن الذات التـي عاشت الأحداث والذات التي تكتبـها وترويها؟ هل هي ذات واحدة أم ذوات متعددة تتلون وفق أطياف كتابة الأنا وتسريد الذات؟ هل يمكن الوثوق في ما تدعوه بعض الكتابات الواقع وما تسميه أخرى المرجع Référent ؟ ما السبيل إلى تَمَلُّك المعرفة بذاك الواقع وإنتاج دراية بهذا المرجع؟ هل يمكن اعتماد الذاكرة وهي خَؤُون دائما بطبيعتـها الاصطفائية والانتقائية؟ أم هل يوائم عبور مسلك التاريخ؟ وما التاريخ نفسه؟ أليس الزمن محايثا للنص؛ إذ يستحيل تصور الزمن طليقا ومجردا ومتحررا من وساطة السرد؟ كيف تتم استعادة الذات في النص؟ عن طريق التنصيص Textualisation؟ وهل يوائم أصلا الـحديث عن ذات خارج نسيج النص؟ أليس من الموائم القول إن هذه الذات نفسها لا توجد إلا بفعل النص والكتابة؟ ما طبيعة الصورة التـي تنكتب عن الذات داخل النص؟ وما طبيعة الـمُحسِّنات البلاغية الـمتحكمة بإنتاج هذه الصورة؟ وإذا كانت صورة الذات في النص تنهض على بلاغة خاصة؟ فما هي هذه البلاغة؟ وما الأدوات والآليات التـي تستثمرها فـي الـحِـجاج والاستدلال والبـرهنة؟ ذلكم بعضٌ من الأسئلة التـي يوائم طرحها عند الشروع في الفُسـحة داخل الكتاب الراهن: في ظلال أرز إفران – محادثات حرة مع الـحسن الثاني ملك المغرب.

لا مجال للريب في أن نظريات الأجناس الأدبية ظلت تجدد عديد الأسئلة بصدد جوانب القصور المحايثة لها. ومن المحتمل جدا أن هشاشتها تبدو ناصعة في ما تواضع تاريخ الأدب على وضعه تحت عنوان: السيرة الذاتية، إذ هي جنس أدبي رهين بتضافر ثلاث فسائل: الكاتب وحياة الكاتب والكتابة. وفي ضوء هذا، تبدو السيرة الذاتية محاولة فعلية لنقل وقائع حقيقية عاشها “المؤلف” ليضعها على مستوى اللغة الأدبية. ويتحكم بهذا الانتقال عَقْد أو ميثاق يدعوه السيد فيليب لوجون: الميثاق الأوتوبيوغرافي، وقوامه البنود الثلاثة الآتية:

- الالتزام بذكر الحقيقة.

- تطابق اسم المؤلف والذات المُشَخَّصة في النص.

- نقل حقائق الحياة الواقعية إلى مضمار الكتابة.

وفي الزمن ما بعد البنيوي، تم الاحتفاظ بالكتابة فقط؛ أما المؤلف، فدخل في عداد الموتى بعد مقالتـي ميشيل فوكو ورولان بارط الشهيرتيـن، وصار التاريخ منتهيا حسب كتاب فرانسيس فوكوياما. وفي هذا السياق، لم يعد ممكنا الحديث عن الذات وكأنها قابلة للوجود والكينونة خارج نطاق اللغة؛ فاللغة هي التـي تتكلم الذات، وليست الذات هي التـي تتكلم اللغة. ليس النص نتاج الذات؛ بل الذات نتاج النص؛ هي أسيـرته وخاضعة لقوانينه، وتتغيـر بفعل الـمستجدات التـي تطرأ عليه نتيجة عمليات القراءة والنقد والمقاربة والـتأويل، وهي عمليات لا متناهية، كما هي في الوقت نفسه مُتَمَنِّعَةٌ عن التصنيف الموضوعي الدقيق. ويتـرتب على ذلك أن السيـرة الذاتية، نظريا على الأقل، جنس أدبي غير ممكن، طالما تفضي إلى تصور ذات دون نص. ويعود ذلك في شق منه إلى جدل التغيير الدائم الذي يحكم شبكة علاقات الأنا المتكلم والتاريخ أو الزمن وطبيعة حياكة هذه الشبكة في نسيج النص.

وعليه، يستحيل الحديث عن التاريخ والكاتب والكتابة كعناصر معزولة عن بعضها، وكأن التاريخ نقيض الخيال أو كأن الكتابة الأدبية نفسها محض استيهامات؛ إذ كثيـرا ما يستمد الأدب مادته الخام من معطيات واقعية، وغالبا ما يستوحي السرد التاريخي آلياته وأنساقَه ومحسناته من الأدب نفسه. وقد أضاء هذه الـملاقي والتقاطعات كوكبة من الباحثين ضمنهم الناقد الأمريكي هيدن وايت Hayden White في سطور كتابه Metahistory، والفيلسوف الفرنسي ميشيل ده سيرتو في كتابه: كتابة التاريخ، ثم بول ريكور ضمن مصنفه: الزمن والحكاية (1985) وخلاصته أن الـحكاية حارسة الزمن الذي لا يوجد إلا محكيا أو مرويا..

ووفق هذا المنظور، تصير إشكالية شعريات الأجناس الأدبية برمتـها قائمةً في أسئلة التشابك والتـرابط بين الذات والزمن والكتابة، بصفتـها جوهر السيـرة الذاتية، بل مربط الفرس في كل كتابة أدبية مهما كانت نوعيتها. وليست هذه المكونات الثلاثة قارة وقابلة للتجريد المطلق، بل دائمة الصيرورة بتغير التاريخ نفسه؛ ومن باب التمثيل أن مفهوم الذات في الآداب الغربية ليس هو نفسه في آداب أخرى، ولا يماثل مفهومها في السيرة الذاتية لأزمنة ما بعد الحداثة وما بعد الزمن الاستعماري. وعليه، فالميثاق الأوتوبيوغرافي، كأي ميثاق آخر، قابل للتفكك والفسخ؛ أقصد الميثاق الذي تحدث عنه السيد فيليب لوجون وكأنه سلطة تتطلب الامتثال والخضوع حسب عبارة السيد جاك دريدا في مقالته: ” قانون النوع الأدبي”.

ومن وجهة نظر أخرى، يفترض الميثاق الأوتوبيوغرافي وجود تطابق بيـن المؤلف الواقعي والشـخصية الموصوفة في بنية النص؛ وهذا محتمل. لكن لا يجوز القبول بوجود أنا مكتملة في الأدب، مادام مفهوم الذات نتاجا للنص، يتحول بتحول الزمن الذي لا وجود له إلا في النص، أي من خلال السرد وعَبْـــرَهُ. وفي عبارة أخرى، الأنا المتكلم في صيرورة دائمة غير قابلة للتحديد طالما النص الذي ينتجها يخضع هو نفسه لتأويلات لانهائية؛ وعليه، فمفهوم الذات لا يتغير من نص لآخر فحسب، ومن حقبة تاريخية لأخرى، وإنما يتغير بتغاير الثقافات والأجناس البشرية كذلك.

وفي أفق وضوح ضروري، من الموائم التوكيد على أن الدافع الرئيس، افتراضيا، لكتابة السيرة الذاتية في الغرب إثبات الذات؛ وهذا لا ينسحب على ثقافات أخرى لا يقوم فيها إثبات الذات حافزا على كتابة السيرة الذاتية، وإنما يكون الدافع أمرا آخر، خاصة إذا كان هذه الذات مفعمة بدلالات تاريخية وسياسية مرتبطة بالتاريخ والاستعمار، أي الذات التي تقوم في جذر كل مشروع مجتمعي –سياسـي، لا داخل حدود النص فقط، بل خارج كل الحدود الجغرافية واللغوية والثقافية والدينية. وهذا ما يدعو بالفعل إلى تأمل الارتباط الوثيق، الظاهر حينا والمضمر غالبا، بين الثقافة والاستعمار، أي الارتباط الذي شكل مدار كتاب الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد: الثقافة والامبـريالية. وتكشف عملية التأمل هذه أن ما يسمى الأدب ما بعد الاستعماري، هو قبل كل شيء رد فعل أساسه عدم القبول بالإذعان لسلطة الآخر، سواء داخل النص أم خارجه؛ بل وعدم الإذعان لسلطة الجنس الأدبي نفسه، وضمنه السيرة الذاتية. وفي سبيل التحرر قليلا من لغة التجريد النظري، يمكن عرض بعض نماذج السيرة الذاتية تكشف الملاقي والمفترقات بين المنجز الغربي والمنجزات العربية والمغربية في هذا المضمار.

ولعل أبرز السير الذاتية ضمن حقل الأدب في مغرب ما بعد الاستقلال ما كتبه السيد عبد الكبير الخطيبي تحت عنوان: الذاكرة الموشومة (1971). واللافت للانتباه أن هذا النص يحمل عنوانا إضافيا: autobigraphie d’un décolonisé؛ والعنوان هذا شديد الاقتضاب وكثيف الدلالات الـجمالية والسياسية ويلـخص المفارقات التي تنطوي عليها هذه “المغامرة الإبداعية” إن صح التعبيـر؛ فهذا كاتب مغربي يغامر بكتابته داخل جنس أدبي غربي المنشأ وداخل لغة المستعمِر، بسبب إكراه تاريخـي، كي يعبـر عن خصوصيته ككاتب مغربي وجد نفسه، بحكم الـحتمية التاريخية نفسها، ضمن لُـجَّةِ الصدام والتدافع بين الأنا والآخر؛ أو بتعبير أدق بين الأنا الذي صار آخرا، والآخر الذي صار أنا. وقد نقول إن من سِمَاتِ هذه المغامرة الأدبية قدرة عبد الكبير الخطيبي على كتابة سيرة ذاتية من نمط “آخر”، نمط مختلف عن تقاليد هذا الجنس الأدبي في أوروبا. واختلافه في عدم التزام الحديث عن ذات أثيرية مستقلة لا يعرف الطريقَ إليها التصدعُ والشروخُ والانقسامات.

ولا ينسـحب هذا الأمر على “الذاكرة الـموشومة” فحسب، وإنما يستطيل إلى الكثيـر من النصوص التي أنتجها مثقفون عرب في الـحقبة ما بعد الاستعمارية؛ فالفلسطيني أنطون شماس اختار في” أرابيسك” كتابة سيرته الذاتية باللغة العبرية، مع أن عنوانها يلمِّحُ، عبر التفاتة نوستالـجية، إلى حضور العربية وهي في حالة غياب؛ أما الجزائرية آسيا جبار، فقد اختارت في روايتها “عن الـحب والفانتازيا ” تشـخيص ذكرياتها الأولى مع لغة المستعمر الفرنسي، وهي ذكريات تملأ ذاكرة مثقلة بجراح لا تندمل؛ وقد نعطف على هذين المثاليـن السيد محمد خيـر الدين في سيـرته الذاتية عن “الـحياة والـحلم والشعب التائه دوما”، ثم السيد الطاهر بن جلون في سيـرته الذاتية عن الكاتب العمومي؛ فهؤلاء وأضرابهم لا يكتبون السيرة الذاتية من موقع محاكاة جان جاك روسو في اعترافاته، بل يهدمون قواعد الـجنس الأدبي، وفي مقدمتـها الاحتفال بـالـ “أنا” ؛ ومن الـمعلوم، مثلما أكد ذلك مرارا مُنَظِّرو هذا الشكل الأدبي، أن كاتب السيـرة الذاتية ينـزع دوما صوب تأمل النفس ويستقرئ تاريخ الذات، أو يستعيد الزمن عبـر الكتابة ومن خلالها.

واهتداء بما تقدمه هذه النماذج، يبدو واضحا أن السيـرة الذاتية في نسقها التقليدي جنس أدبي يقدم الكاتب نفسه من خلاله باعتباره ذاتا بلغت درجة من الكمال أو الاكتمال، أي وجها يسهل التعرف عليه وإليه. ومن المحتمل أن هذا السنن أو الشفرة في كتابة السيرة الذاتية هو ما أملى على الناقد الأمريكي بول ده مان، ضمن سطور مقالة تحت عنوان: ” السيرة الذاتية بصفتها محوا”، القول إن المحسن البلاغي الذي يهيمن على السيرة الذاتية كجنس أدبي قوامه: البروسوبوبيا Prosopopeia، ويفيد هذا المصطلح الإغريقي “تقمُّصُ شخصيةِ شخصٍ غائبٍ”؛ ومن رأي بول ده مان أن هذه الصورة البيانية تدل كذلك على “تشكيل وجه أو صورة” طالما الوجه مرتبط بالاسم، والاسم مرتبط بالشخص الذي يحمله؛ ومع ذلك، يفضل بول ده مان وصل السيرة الذاتية بمحاولة التخلص من هذا الوجه، أي من الذات المتوارية خلف قناعه. وعليه، فالسيرة الذاتية في منظوره ليست محاولة لتشكيل صورة وجه Face –making، وإنما هي سعي حثيث لطمس معالمه ومحوها De –facement.

وفي الإمكان الاستدلال على مصدوقية وجهة النظر هذه عبر مقاربة نظرية بين مختلف المنجزات التي ساهم بها الكتاب على درب السيرة الذاتية؛ فالكثير من الأعمال قي حقل الآداب الغربية ينزع نحو تشخيص وفرض كيان كامل ومستقل: اعترافات القديس أوغسطين، اعترافات روسو، شاهدات ووردزورت الشعرية، كلمات جان بول سارتر، وفلاديميـر نابوكوف في: تكلمي أيتها الذاكرة…؛ وبالمقابل، تنزع السيرة الذاتية في الآداب الأخرى إلى نكران صورة الذات، وبالتالي نكران التصور الغربي في أبعاده الفلسفية والسياسية، وهي الأبعاد التي تعتبـر الذات أو الأنا مركزا وتنـزع نحو استعباد الآخر واستبعاده ومحوه.

ومن أمثلة هذا النموذج النقيض أو المضاد: سيرة الطاهر بن جلون، الكاتب العمومي. فهذا الكاتب العمومي لا ينشد الانفراد والتفرد والعزلة والتعالي، وإنما يصبو إلى الانصهار والذوبان في الغير؛ إذ هو بداية كاتب دون اسم وهوية.

كان روسو نرجسيا معتزلا يجول وحيدا؛ وخلافا لذلك، ينزع الكاتب العمومي لدى الطاهر بن جلون نحو الارتباط بالآخرين والانصهار فيهم والاهتمام بأسئلتهم اليومية وانشغالاتهم السياسية؛ وفي أفق توكيد هذه المهمة أو الوظيفة، يستثمر طرائق من التعبير عديدة ومتنوعة، مثل التعبير عن الرغبة في الانصهار ضمن هوية جماعية، والتوق إلى أن تكون له مساقط رأس عديدة لا مسقط رأس واحد ووحيد؛ وضمن الأفق التعبيري نفسه، يتحدث الكاتب العمومي عن ذاته وكأنه شخصان اثنان؛ بل ويخاطب صِنْوَهُ الثاني بعبارة كثيفة الرمزية والدلالة: ” mon double ” (قَرينـي)؛ وكأن الذات انشطرت إلى وجهين اثنين: وجه الأنا ووجه الآخر. الأنا هو دوما شخص آخر، هذا ما قاله الشاعر رامبو، وهو ما شكل مدار تنظيرات فيليب لوجون بصدد خطاب السيرة الذاتية.

وفي أفق توكيد الرغبة في الانسلاخ من الذات والذوبان في الجموع، يتحدث الكاتب العمومي عن فقدان الذاكرة الانتقائي الذي تَرِنُّ فيه أصداء الذاكرة اللاإرادية لدى مارسيل بروست. والذاكرة اللا إرادية قريبة جدا من النسيان وبعيدة نوعا ما من التذكر. وذلك حسب تقديرات والتـر بنياميـن الممثل الألمعي لمدرسة فرانكفورت. ويصل التعبيـر لدى الطاهر بن جلون إلى ذروة الغرابة حيأن يتحدث عن نفسه ضمن مشهد حُلْمي تتراءى له فيه عملية دفنه (ص 143). وعلى هذا النحو، حين ينزع الحديث عن الذات نحو النسيان والموت، بدل توكيد الذات والإعلاء من شأنها، ما الذي يتبقى للسيـرة الذاتية أن تكتبه؟ أو ما الذي يتبقى من الذات لتكون موضوعا للسيـرة؟

في الإمكان التقاط بعض ما يقتـرب من جواب هذا السؤال الإشكالي من سطور إحدى شذرات بورخيص في متاهاته، تحمل عنوان: “بورخيص وأنا”. وضمنـها يتحدث الكاتب الأرجنتينـي عن بورخيص الآخر الذي يسكن أو يقطن بين دفتـي كل كتاب من كتبه. بورخيص الواقعي سيمضـي وينقضي، سيفنـى؛ أما هذا الآخر الورقي، فمصيـره الـخلود الذي يضمنه الأدب. وعليه، يقوم مشروع السيـرة الذاتية على حكاية قصة الـحياة الشـخصية للكاتب. وتفتـرض هذه الـحكاية التطابق بيـن الشـخصية والكاتب والسارد حسب فيليب لوجون في كتابه: ميثاق السيـرة الذاتية.

وأخيـرا، لا بد من ملاحظة أن نسيج الكتاب تعلوه تعددية لغوية لافتة؛ إذ فيه اللغة السياسية والقانونية والفقهية والأدبية والتـربوية التعليمية ولغة الـمزارعيـن والرعاة ولغة النقد الأدبـي والرسائل والـخُطب والعِظات…؛ وهذا النسيج اللغوي نفسه تمت حياكته في وحدة لغوية عليا تتوكأ على فرنسية لامعة تزِنُ الكلمات والعبارات لتُدرك الـمدى الذي يمكن أن تذهب إليه بلاغة السرد. ولذلك لزِمَ التـرجمة الراهنة أن تسيـر فوق أديم العبارات والفقرات بتـَرَيُّث و حَذَرٍ، مدعومة في ذلك بكفاءة الباحث الـجامــــعـي الـمُجاز فـي الدراسات القانونية بالفرنسية مهدي الأزدي، الذي أسهم في فك كثيـر من مغاليق النص الفرنسي ومشكلاته. فليتقبل منـي عميق مشاعر الـحب والامتنان والتقدير.