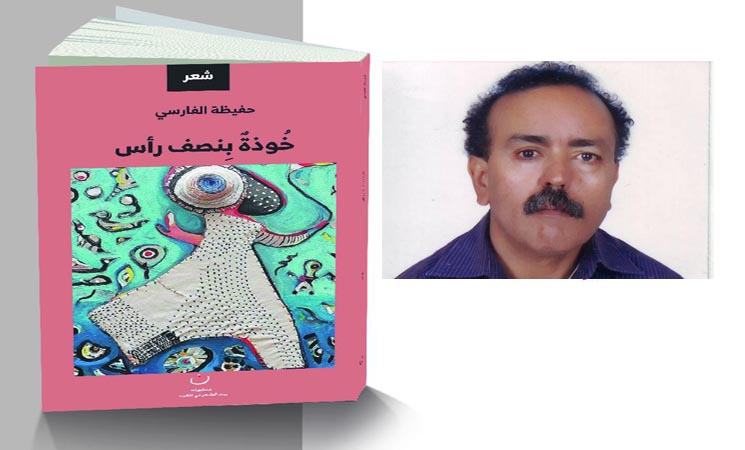

أعلنت حفيظة الفارسي حربها في ديوان شعري يحمل عنوان «خوذة بنصف رأس». مؤكد أنها حرب شعرية على شكل متوالية من الغارات – القصائد، حرب للبحث عن موطئ قدم داخل مشهد شعري ذكوري بامتياز. الخوذة التي تسع نصف رأس، يمكن أن تضم الرأس كله.

«هدنة قبل الرصاص».. هكذا عنونت الشاعرة أولى قصائد الديوان، كما لو أنها كتبت على خوذتها Born To Hill كما في صورة الخوذة في ملصق فيلم ستانلي كوبريك عن حرب الفيتنام (السترة الحديدية). تطلق الشاعرة رصاص قصائدها لتختبر إمكانيات الشعر في خوض حربه الخاصة، ولتختبر ممكنات الحياة. الحرب هنا شعرية ووجودية. لكنها من أجل غنيمة هوائية: «خذ الأرض والسماء / واترك لي ما تبقى من هواء العاطفة» (ص-3). داخل هذه الهدنة تنسج الشاعرة لوعتها الشعرية، تترك خلفها كل شيء مسلحة بفضيلة الاستغناء. «خذ الأرض والسماء وما بينهما/ واتركني أهدهد بقية الحكاية» (ص-7). تبدو الحكاية كأطلال / خرائب ذكريات قديمة وحين تنهار الكثير من البراهين لا تبقى غير الحكاية، غير بهاء السرديات لأن النهر كما تقول الشاعرة بصيغة استفهامية «فهل يعود نهر إلى أمه» ص-6. هذه الهدنة الرؤوم كلها يؤثثها فعل الأمر (خذ) الذي يستعاد مرات داخل القصيدة كلازمة، وهو فعل أمر لا يوجه على وجه الاستعلاء بل حسب مقام الاستغناء، وذلك ضمن لغة متقشفة زاهدة لا تقول إلا ما يجب قوله شعريا. لا بيت لهذه الشعرية المتقشفة. ليست بالضرورة إقامة في المعلوم بل انبناء للمجهول، ترحيلات، التماعات شعرية كالبرق الخلب، علما أن البرق إذا ما سكناه يصير قلب الأبدية. الشاعر الأساس غالبا ما يكتب تحت أنظار هذه الأبدية العابرة. لا بيت لي تكتب الشاعرة. يرتحل الشاعر في زمكان انهيار البراهين ويجيب، إذا ما صاغ إجابة ما، برشقة مستقبل. هكذا يطلق رصاصه. هكذا يخوض حربه. [لا بيت لي / ولا طريق / أيها النفري / ضاقت العبارة / واتسع القبر] ص-14.

الشاهد الشعري طبعا اشتغال على قولين للنفري في «المواقف والمخاطبات» يقول في الأول: [بيتك طريقك/ بيتك قبرك.] وفي الثاني [كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة]. في الأمر دون شك اشتغال ميتافيزيقي مبني للمجهول، سيرورة بلا ذات عالمة. أي قبر هذا الذي يتسع، مكان الموت التي ستأتي حتما، مكان الشعر الذي لن ينكتب أبدا. الأرض تمتص الأجساد، تماما كما القبر يمتص القصائد. تأكل النار بعضها بعضا. نار اشتعلت دون يد. تتبنى الشاعرة نوعا من الكتابة الشعرية المرتحلة التي تتصادى داخلها الأصوات / النداءات. تمخر القصائد كأنها شوارع الغياب تندغم القصائد في زمن الحكايات «في فصول لا تشبهنا ولا تشبه الفصول»ص-25. لكن الزمن المتبقي لتنتسج الحكايات في دعة «قصير/ قصير، / حين تصير الحكاية أجمل.» ص-23.

زمن الشعر لا يسع العالم، أحيانا يلزم الشاعر أن يستيقظ باكرا قبل العالم. توغل حفيظة الفارسي في حربها الشعرية، تحفر القصائد/ الخنادق، تكتشف الحب داخل الحرب. ترى ما تراه في مشهد يذكرنا بحرب ما «الجنود العائدون من الحرب هذا الصباح، بلا خوذات / غرسو ظلالهم في الرمل/ بلا أضواء، أو جزمات أونياشين» ص-26. يذهب الجنود إلى الحرب بخوذات، يعودون منها بدونها. الخوذة هوية الجندي بدونها يصير بلا انتماء، لكنها هنا محشوة بنصف رأس، لعلها الخوذة التي يضعها على رأس معطوب جندي / زومبي. هناك [جنرال الجيش الميت] عنوان رواية الروائي الألباني اسماعيل قدري، وهذه الخوذات المحشوة بأنصاف رؤوس قد تكون، ربما، خوذات جيش ميت. أغلب هؤلاء الجنود ترد أسماؤهم في دفاتر الموتى. «لقد أحصوه في دفاتر الشهداء» ص-29. الشعراء، كما مبدعين آخرين، غالبا ما يرمون بخطاياهم في النهر، نهر شعري / وجودي، تماما كما رمى الصديقان بجثة الصديق الثالث في النهر بعد أن قتله إحداهما بالخطأ في فيلم Mystic River لكلينت إيستوود. الشعراء أيضا يعرفون بأننا، كما قال الفيلسوف اليوناني هيراقليط لا نعبر النهر مرتين. «لم يتبق منك غير ظل صحراء/ فتحلل أيها النهر من كل المطر.» ص-32. لكن لا نهر بإمكانه أن يتحلل من مائه، كما أن لا أحد يستطيع القفز فوق بطن أمه.

هناك اشتغال في الديوان على نثر الوجود، نثر العواطف والمدركات الحسية، نثر الانتظارات والوعود، نثر ذات أنثوية تتكلم بضمير المفرد، لكنها تجرؤ باستمرار على خوض الحرب الشعرية والوجودية في آن. إنه نثر تقتفي الذات الشاعرة آثاره، ما تني تركض إثره. «أركض / أركض / كأن الريح تسبقني بخطوة» ص-39. «اركض ويسبقني أثري / تضيع غابات ظلك / أحترق ويبقى أثري / على وجه الدخان» ص-41. «أركض بلا قدمين / منذ انتعلت العدم.» ص-42. كأن العابر بنعال من ريح قد صار الراكض بنعال من عدم. يقول روني شار الشاعر الفرنسي ما معناه [لو أننا لم نغلق عيوننا لما رأينا بسيادة]. تجربة العمى هامة جدا في الشعر كما في الرواية (ساراماغو)، نتذكر المعري، ملتون الإنجليزي، بورخيص الكاتب الأرجنتيني العظيم، البردوني الشاعر اليمني المتمرد، ثم الكاتب الاستثنائي طه حسين. العمى يصير أحيانا شرطا ضروريا للرؤية. لنتذكر أوديب الذي سمل عينيه وصار أعمى بمجرد ما عرف الحقيقة كاملة من تيريزياس العراف الأعمى. أوديب صار رائيا من داخل عماه: «هذا عماي يقودني إلى / النور/ وحدها الرؤية تضيئ / الطريق/ أمشي واقفة / فيما الأرض/ تدووور» ص-65.

الرؤية من داخل العمى تضيئ الطريق، حين تتقرى الشاعرة الأشياء لمسا. الأشياء الكائنة / الممنوحة هنا أمام الإدراك غالبا ما نراها عبر الإبصار، أما الأشياء المختفية فلا نراها إلا بعين البصيرة. «إلى أين تقودني يدي العمياء / في وضح الليل / إلى نار تقضم ما تبقى من أصابعي / واحدا / واحدا / أم إلى جنة ترتب وسائدها كي أستريح» ص-66. اليد العمياء مسكونة بفتنة اللايقين. إنها يد ممنوحة للعصف ولعنف المعنى. نار المعنى في الحقيقة لا يجاورها غير الرائين. حين أصيب بورخيص بالعمى بعد بلوغه الثلاثين من عمره، رأى الألف، أي الحرف الأساس الذي هو لغز من ألغاز العالم. لا ندري هل تدق اليد العمياء باب الجنة كما في أغنية بوب ديلان، أم تقودنا خلال أوطورت إلى الجحيم كما في أغنية فرقة الهارد روك AC/DC.

انتهت الحرب، تقول الشاعرة، فهل حان الأوان لتعود القصائد إلى دمها، ولكي تعد ما تبقى من أصابعها لتدوين دفاتر الخسران: دفتر للغناء، دفتر للعدم، [ثمة دائما دخان عالق بحذاء الجندي / الذي مزقته الحرب] ص-76. دفتر للتراب حيث «الطريق تبحث عن طريق / لعل هذا النعش يجد مثواه]»ص-77. الطرق مجرد أسئلة. لا طريق تمنحنا اليقين. القصيدة في العمق، كما رأى ذلك شاعر هرمسي مثل روني شار، مجرد رغبة تظل رغبة، طريق تبحث عن طريق. خارج الطريق لا وجود لنقطة الوصول. يبدو أن القطارات ومحطاتها تحضر دائما كمصدر للإبداع في الرواية، في الشعر في السينما وفي مجالات إبداعية أخرى والشاعرة لا تفلت من فتنتها، بل تستدعيها هي بدورها. «صافرة القطار تقطع حبل سرة المدينة / تستعجل الهاربين من ضوضاء الحياة / وترميهم إلى دوائر الفراغ / من فم الرصيف / تتدلى كلمات الوداع» ص-81. في القطارات نعثر على نثر الحياة اليومية بمفرداته، جمله، بعلامات الاستفهام والتعجب التي تؤثثه، نعثر على قبائل متنوعة تندغم في بلاغتها، على عشاق، زهاد، متعبين، مرهقي الأعصاب، متحرشين جنسيا، على أشخاص يسردون سيرة حياتهم في وقت وجيز، على حيوات تفترسها المسافات، وعلى مسافات تمتد كخيط / خيوط أريان داخل متاهة، في القطارات ننصت لأنفاس المينوتور الذي يتنفسنا، نفقد هويتنا، نصير ملائكة تشبه الشياطين، وشياطين تتقمص دور الملائكة. «وحدها شفة الرصيف تسأل: / إلى أين تأخذين صمتي أيتها المسافات»ص-82. بقدر ما تشتغل حفيظة الفارسي على شعرية الحرب، بقدر ما تشتغل على كينونة القصيدة عبر إضفاء سمات حسية عليها، كما لو أن القصيدة كائن حي بأحاسيس ورغبات. يتنفس بياض الصفحة القصيدة، بما أنها الأنفاس التي بها يحيا. توجد القصيدة داخل الكلمات، توجد أيضا داخل الأشياء، وداخل الحياة / الحيوات المتعددة. إنها كما الأنيما الأرسطية زخم حي يتفاعل معنا، أو سورة حيوية كما عند برغسون. «لماذا ترتعش القصيدة/ كلما أمسكت بها / أعصر قلبها من بلل الشتاء» ص-84، إنه سفر جواني/ هروب ألوفي عميق إلى جوانية مسقط الرأس «إلى أمومة اللغة / إلى بلاغة الفراغ» ص-85، الفراغ الذي وحده له السيادة على الصحراء، كما كتب الشاعر العراقي المقتول محمود البريكان. الشعر كالخبز قد تكفي كسرة صغيرة منه لإطفاء الجوع الذي يعض الأحشاء، الشعر الحافي على وزن الخبز الحافي، وانطلاقا من هنا تنبجس لوعة السؤال / الأسئلة عن بلاد بسعة الفجيعة [شخصيا كانت دائما مسألة الانتماء لوطن ما غامضة مربكة للفكر والحواس ولم أستطع الحسم فيها].

«لا شيء يغريني بالانتظار/ (…) لا رائحة المواعيد المسروقة / لا بلاد أتضوع ريحها، / أغرس قلبي في جدائلها / وأقول ذاك نصيبي من تفاح الجنة / كيف أحب بلادا حين أجوع / تنكس أمي قلبها حدادا علي / وتبكي الحنطة كل المطر الذي رشفته / كيف أحب بلادا لا تناصبني الحب / وكلما صرخت / تقلم فمي فينجرح الكلام ولا أسيل / بلاد أقاد إلى ثديها مكرهة / وأبكي قبل الفطام / وبعد الفطام / وبين الفطام والفصام / ولا أرتوي» ص-90-91.

هذه إحدى اللحظات المتألقة في الديوان ..شيء ما كتفكيك لجمالية الانتماء، لجوانية الفجيعة، وهنا بالذات يكون مديح الهروب ضروريا، بل شرطا شارطا للاستمرار في الوجود. الجملة الشعرية بالذات «كيف أحب بلادا لا تناصبني الحب» نوع من الخرق اللغوي / الدلالي المشرق. الانزياح اللغوي خلق انزياحا دالا على مستوى الصورة الشعرية. نقول عادة: فلان ناصب فلانا العداء، هذا هو الاستعمال التعييني لفعل ناصب، أما الاستعمال الإيحائي الشعري فهو ما اختارته الشاعرة، من يدري قد يصير الحب عداء، تماما كما يصير الصديق عدوا. الصداقة والعداوة تتكاملان، إذ داخل كل صديق عدو كامن، وداخل كل عدو صديق كامن. يقودنا هذا إلى محل آخر، هو محل النوستالجيا أو الحنين، الحنين (السوداد) الذي يقطر دمعا ودما من موسيقى وغناء الفادو البرتغالي كما في أغاني الديفا الكابفردية الراحلة سيزاريا إيفورا التي كانت تغني حافية القدمين. النوستالجيا لا تعيد لنا وطنا / بلادا ما، بل تجعلنا نشم رائحة وطن ما يظل في أحسن الأحوال متخيلا شبيها بفانتازم. لا وجود لمسقط الرأس. مسقط الرأس هو قصيدة الفقدان التي ما نني ندونها في دفتر الخسران. «وأنت ترتب حقيبة السفر، لا تنس أن تحمل معك رائحة الوطن، (…) وحين تلامس قدماك سماء الهناك / سترتعش أصابع قلبك / وتهرب كل الحروف من دمك / إلا حروف البلاد…] ص-92-95.

ملحوظة:

أشرنا إلى أرقام الصفحات التي أخذت منها الشواهد الشعرية في ثنايا المقال، ومعلوم أن ديوان «خوذة بنصف رأس» للشاعرة حفيظة الفارسي صدر عن منشورات بيت الشعر سنة 2022.