ودعنا المناضل الكبير عبد الواحد الراضي، رجُل الدولة الذي ترك بصمات في الحياة السياسية والجمعوية، حيث كان من الرعيل الأول داخل مؤسسة البرلمان، الوحيد الذي انْتُخب وأُعيدَ انتخابُه منذ أول برلمان مُنْتَخَب سنة 1963 إلى اليوم. وهو أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، الذي سيُصبح كاتبَه الأول سنة 2008. رافَقَ عدداً من زعماء الحركة الوطنية والديموقراطية بينهم بالخصوص المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. كما لَعِبَ دوراً مؤثراً في صياغَةِ مشروع التناوب. وكفاعل ورَجُلِ دولةٍ، عُيِّنَ وزيراً أكثر من مرة في عَهْدَيْ الملِكَيْن الحسن الثاني ومحمد السادس. شَغَل منصب رئيس مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات، وترأس عدداً من المنظمات والمؤسسات البرلمانية الأورومتوسطية والإسلامية والمغاربية، قبل أن يُنْتَخبَ سنة 2011 رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في علاقاتٍ مواظِبَةٍ لم تَنْقَطِع مع نساء ورجال وشباب منطقته، سيدي سليمان، بصفته البرلمانية.

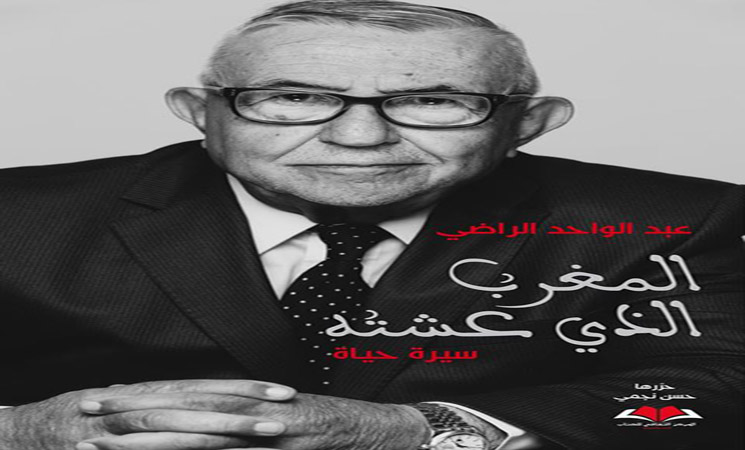

نعيد بعضا من سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان ” المغرب الذي عشته ” عَبْرَ سَرْدِ رَجُلٍ ملتزم، يحكي هذا الكِتَابُ تَاريخَ المَغْربِ وتحولاته منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى المصادقة على دستور 2011 مروراً بالأحداث الكبرى والصراعات والتوترات التي عَرفَها المغرب المعاصر، والدور المتميز الخاص الذي لعِبَهُ الرَّجُل، خصوصاً على مستوى ترتيب العلاقة والحوار بين الملك الراحل الحسن الثاني واليسار المغربي بقيادة الراحل عبد الرحيم بوعبيد والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي…

فحين تضع أي دولة القوانين وتشرف على إِجراء عمليات انتخابية مثلاً، ثم تقوم هي نفسها بخرق هذه القوانين، وتمارس هي ذاتُها الغش أو التزوير، وتضغط، وتتدخل، وتؤثر لتغيّر النتائج الانتخابية ضدّاً على إِرادة المواطنين، آنذاك تعمل على إِفساد الحياة السياسية والاجتماعية وتمس بمصداقية الفكرة الديموقراطية. كما تجعل المؤسسات الديموقراطية صوريةً وشكلية، سواء تَعلَّقَ الأَمرُ ببرلمان أو مجلس بلدي أو قروي أو مجلس جهوي أو ما شابه، والذي يُولَد بدون مصداقية ولا يحظى باحترام وثقة المواطنين، مما يجعل وجوده كعَدَمِهِ، ويفرغ الدولة ذاتها من قوة ومصداقية وجودها وحضورها وتواصلها مع مواطنيها.

لقد سعيتُ، من موقع الكاتب الأول إِذن، إلى أن أُدَبِّر الأزمة التي أضحت بنيوية وأن أوفر بعض إِمكانيات الأمل. والواقع أن شخصاً مثلي فتح عينيه على نخبة سياسية من الوطنيين متشبعين بالأخلاق والعلاقات النضالية القائمة على الاحترام والتوقير والعمق الإنساني والوطنية الصادقة، وله نظرة الباحث أو الإطار الجامعي، لابد أن ينتبه إلى فداحة التحولات السلبية التي طالت العلاقات والأَخلاق.

إِنها تحولات سوسيولوجية، وسياسية، وثقافية، وإِثنولوجية عميقة مست الأَنساق جميعَها. وهذا ما أصبح متوفراً أمامنا، كواقع ملموس في حياتنا السياسية بصفة عامة، وعلينا أن نُدبِّره، ذلك لأننا لا نربح أزمة بل نُدِيرُها.

أُدرك بعمق خطورة تفريغ الفعل السياسي من حقيقته الوطنية ومن عمقه وجوهره. وبالتالي، كيف يمكن للحزب وللقائد الحزبي الوطني أن يتكيف مع هذا التحول؟ كيف يُغَيِّره بأَنبل الطرائق؟ كيف يتخذ القرار الوطني السليم في بوتَقَةٍ لم تَعُد سليمة؟

وفي تقديري، القائد الوطني الحقيقي هو مَن يَتَّخذ القرار المدروس والصائب سياسياً وتقنياً وأخلاقياً.

لقد مضى الزمن الذي كانت فيه الدولة المغربية هي الخصم المباشر العنيد لقوى اليسار وللحركة الوطنية والديموقراطية. الخصم اليوم هو هذا الانحراف في المسلكيات السياسية في البلاد التي تحدث عنها سي عبد الرحمن، خصوصاً داخل حياتنا الحزبية والنقابية وفي مكونات مجتمعية أخرى. وهذا ما لا يريد أن ينتبه إِليه مناضلو ومناضلات الوطنية والديموقراطية اليوم، وما ينبغي عليهم –علينا جميعاً- مواجهته. وإِذْ أُلِحُّ على هذا الجانب، فإِنما بدون جَلْدٍ للذات أو نزعة أَخلاقية مُبَالَغٍ فيها أو سعي إِلى إِعطاء الدروس لأَيٍّ كان. ولكنني أَعتقد صادقاً أَن الأَخلاق هي احترام القواعد والمعايير والقوانين، واحترام النَّفْس، واحترام الآخرين، سواء في الممارسة السياسية أو في غيرها. كما أَعتقد أَيضاً أن قيمة المؤسسات من قيمة البشر الموجود فيها.

وليست لديَّ من وصفة جاهزة لتَخَطّي هذه المرحلة بكل ما عليها، بغض النظر عن جملة من التحولات الأخرى الموازية، والتي هِيَ من طبيعةٍ إِيجابيةٍ، سَوِيَّةٍ ومثمرة. ولكنني مُوقِنٌ بأن علينا أن نتوجه صوب المواطنين لتعميق وعيهم، ولتحسيسهم، ولجعلهم في صورة الانهيارات الباطنية التي تَحدُثُ في نَسَقِنا المجتمعي. ولعل هذا ما يملي علينا كذلك أن نعود إِلى سياسة القُرب التي كنا نعتمدُها في الماضي.

مرةً، استقبلْتُ، في مجلس النواب، وفداً من الشباب الأمريكي يتشكل من ثلاثين فرداً، ينتمي إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية تشرف عليها أو ترأَسُها شرفياً السيدة مادلين أولبرايت التي كانت وزيرة للخارجية الأمريكية سابقاً. وحدثني هؤلاء الشبان عن أن جمعيتهم تختص في تأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات السياسية. ومما يتعلمونه مثلاً أن يبدؤوا بممارسة العمل السياسي المحلي، فإِذا لاحظوا أن أحداً من بينهم يمتلك المؤهلات أكثر من غيره كي يقدم نفسه كمرشح في مجلس المدينة فإنهم يلتفون من حوله، ويجمعون له الدعم المادي والأدبي المطلوب لكي يفوز في الانتخابات. وهكذا، ينتقلون من واحد إلى آخر، وفي فضاءات ومؤسسات متعددة، بنفس الإِرادة والعزم والهدف. وقد لفَتَ انتباهي هذا الأداء الذي يتعامل مع متطلبات المنافسة التي تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والصفات الأخرى الضرورية.

لدينا نحن، وأتحدث بصفةٍ عامة، لم نتوفَّق كثيرا في تدبير المنافسة بطرائقٍ مشروعة وموضوعية بل ونبحث عن خصمنا في صفوفنا داخل الحزب أو النقابة أو الجمعية أو أيِّ إِطار، وحتى حين لا نَجدُهُ يمكننا أن نخلقه! ولكي نصل إِلى نموذج بسيط كهذا النموذج الأمريكي –بغض النظر عن وجود أو انعدام الفارق- لاشك أننا في حاجة إِلى ثقافة سياسية جديدة.

الملاحظة أو الخلاصة الثالثة تهم سيرورة الانشقاقات. لقد تعلَّمتُ أثناء مساري النضالي السياسي، مثلما عَلَّمتْني الحياة أيضاً، أن الحياة السياسية مليئة بالفِخَاخ والمواجهات والخلافات والصِّرَاعَات والأحقاد والضغائن لا فقط بين الخصوم السياسيين بل حتى بين أعضاء العائلة السياسية نَفْسِها أحياناً. وأَذْكُر في هذا السياق ما قاله الجنرال ألكسندر هيغ، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جواباً على سؤالٍ لأحد الصحفيين حول الفرق بين العمل السياسي والعمل العسكري، هو الذي مَارَسَهُمَا معاً، فقال ما معناه إِن الفرد في المعارك العسكرية يُواجِهُ عَدُوّاً واحداً واضحاً يقف أمامَهُ، فإِذا مَاتَ يَمُوتُ مَرَّةً واحدةً. أَما في المعركة السياسية، فالخصوم أو الأَعداء مُتَعدِّدون، يُوجَدُون أمامك ووراءَكَ وعلى جَانِبَيْك، والمرءُ يموت ويحيا عِدَّةَ مرَّات كُلَّ يوم!

إِن الصراع من أجل السلطة هو مركز الأَطماع منذ فَجْر الأَزمنة. والسياسة تُمارَسُ من طرف أَشخاصٍ لهم مزاياهم مثلما لهم عيُوبُهم. لحُسْنِ الحظ، في نهاية الأَمر ومع مرور الزمن والتراكمات، الإِيجابي يغلب السلبي، وبهذه الطريقة تقدمت الإنسانية. وقد تمر جميع الشعوب من هذه الامتحانات بطريقتها.

إِن تاريخ بلادنا القديم والحديث والمعاصر غَنِيٌّ بهذه الأَحداث. فإِذا انطلقنا فقط من فترة الحماية نستخلصُ أن الرجال ذوي النوايا الطيبة تَجَمَّعُوا لخلق الحركة الوطنية بمعيَّة سلطان البلاد، وذلك لمواجهة سلطات الحماية الاستعمارية.

فترة قصيرة بعد ذلك، سنة 1936، عرفت الحركة الوطنية انشقاقها الأَول. وغداة الاستقلال، سينفجر التحالف بين القَصْر وحزب الاستقلال، ولم تكن قد مرت على الاستقلال سِوَى سنتَيْن أو ثلاث. كما سيعرف حزب الاستقلال نَفْسُهُ الانشقاقَ رَسْمِيّاً، وذلك بالإِعلان سنة 1959، عن تأسيس حزب جديد خرج من صُلْبِهِ، وهو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سينفصل بدوره نهائياً عن جناحه النقابي في سنة 1972. وسوف لا تقف هذه الظاهرة عند هَذَا الحَدّ، فسرعان ما سيعقد الاتحاديون المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سابقاً) سنة 1975، ليضعوا مسافةً نقدية، إِيديولوجيةً وفكريةً وسياسيةً وتنظيمية، تُجَاه الخَطّ الذي كان يَنْهَجُه المرحوم سي محمد البصري. وسنعرف سنة 1983 انفصال مجموعة من الإخوة المناضلين عن الاتحاد الاشتراكي الذين قاموا، فيما بعد، بتأسيس حزب الطليعة، مثلما ستَتْلوهُم حركة مماثلة تقريباً قَادَها سي محمد نوبير الأموي سنة 2001 والتي أُنْشئ على إثرها حزب المؤتمر الاتحادي. كل ذلك دون أن أنسى الإِشارة إِلى أَنواع أخرى من النزيف التنظيمي عَرفَتْها الحركةُ الاتحادية، ويمكن أن نعُودَ بها إلى الشباب من حركتنا الاتحادية الذين أَسَّسُوا مُنَظمة 23 مارس، في 23 مارس 1970، (وصولاً إِلى قرار إِخْوةٍ آخرين من أمثال عبد الكريم بن اعتيق وعبد المجيد بوزوبع…) ثم التطورات التنظيمية التي عشناها في أعقاب المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد. بدون أن نتحدث عما حَدثَ داخل أحزاب أخرى.

وبالنسبة إليَّ، في هذا السياق، لا أَذكُر أَبداً أَنني أبديتُ ميولاً أو شاركتُ في أي حركةٍ انْشقاقية عرفَها حزبُنا. دائماً كنتُ أنتصر للشرعية الحزبية وحريصاً على تجسيدها بالملموس في قيادة الحزب وعلى رأسها مؤسسة الكَاتب الأول. ولا أُخْفي أَنَّني صُدِمتُ مِرَاراً من مختلف لحظاتِ الانشقاق التي عشتُها عَنْ قُرْب وانعكاساتها المؤلمة. والتي قَادَتْني إِلى أن أجعل من وحدة الحزب أسبقيةَ الأَسْبَقيات خلال الفترة التي تحملتُ فيها مسؤوليةَ الكاتِبِ الأول للاتحاد.

ومن أجل الوفاء بهذا الالتزام، قَرَّرْتُ أن أقوم بكل المحاولات التي تحمي وَحْدَةِ الصف الاتحادي، حتى ولو تَطلَّبَ الأمر كل أَنواع التضحيات الشخصية التي يمكن للمرء أن يَتَصَوَّرَها.

وقد حَاوَلْتُ أن أفهم أسباب هذه الظاهرة المتواصلة التي ظلت تتكرر في تاريخ حزبنا بل في تاريخنا الوطني المعاصر، والتي كان يقف وراءها أشخاص ومجموعات لم يكن ينقصهم لا الذكاء ولا الوطنية ولا التَّبَصُّر. وفرضيتي الأساسية، في فهم ظاهرة الانشقاقِ هذه، أن مُجْتَمَعنا ضحيةٌ لنَقْصٍ فَادِحٍ في التربية الديموقراطية، وكذا نقص في الثقافة الديموقراطية على مستوى الأفراد والجماعات. هذا فضلاً عن كون مجتمعنا متعدداً مُرَكَّباً، متعدد العناصر والمكونات والطبقات والشرائح والمصالح والتوجهات، وهو ما ينعكس في جميع المؤسسات السياسية والنقابية وغيرها. ولا أنسى أو أتجاهل، بالطبع، السبب الآخر الذي تم تداوله باستمرار وهو الخلافات السياسية التي كانت مطروحة.

إِنَّ الديموقراطية لا تُخْتَزَلُ في وضْعِ نصٍّ دستوري أو قوانين أو مساطر، وإِنما هي بالخصوص مجموعة قيم ومبادئ يكتَسبُها أفراد مجتمع معَيَّن منذ نُعُومَةِ أَظَافِرِهم والتي يَسْعَوْنَ طَوَالَ حياتهم إِلى تَنْميتها فَتُوَجِّهُ سلوكاتهم كمواطنين في جَمِيعِ ميادينِ الحيَاة.

ولعل أزمة الممارسة السياسية غير السليمة التي عَرفَتْها بلادُنا منذ عشرات السنين آلَ بها الأَمرُ إِلى أن تشمل الاتحاد الاشتراكي.

إِن شبكات الحزب في المدن بالخصوص التي استندت لفتراتٍ طويلة إِلى رصيد الأَشخاص الوازنين (بسبَبٍ من رصيدهم الوطني أو الرمزي أو تجذُّرهم الاجتماعي أو حضورهم المشع في خدمة الآخرين) ضَعُفَت تدريجياً بسبب وفاة البعض منهم أو انزياح بعضهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو غيرها مما انعكس سَلْباً وأَعْطَى، وتحديداً بسبب ضعف هياكل مؤسسية، ترَاجُعاً في الطبقات المتوسطة كالمثقفين والأُطُر. وهكذا فإننا، بفُقدانِ هذه الشبكات في المُدُن، فقدنا أدوات التأطير الجماهيري وإمكانيات ممارسة سياسة القرب.

كما انزلَقَ تدبيرُ الحزب، من جهةٍ أخرى، نحو معايير الولاء مُهْمِلاً معايير الفعالية والكفاءة، وهو ما سَمَّمَ العلاقات بين أعضاء من القيادة والأفراد والقطاعات المختلفة والأَقاليم الحزبية.

تدريجياً، بدأنا نلاحظ أن بعض الأَعضاء القياديين، مثلما على مستوى عددٍ من مناضلي القواعد، لم يعودوا يُوفُون بالتزاماتهم أو يقومون بمَهَامِّهم أو يتحملون مسؤولياتهم. لقد كانت طاقات هائلة داخل الحزب، لكنها لم تكن تقوم بأَيِّ نشاط ملموس ولا مردودية لها في حياة الحزب اليومية. ولم تَكُن تُؤْخَذ المشاكل المطروحة بالجدية اللاَّزِمة، ومن هنا ضُعْفُ التعبئة وسوءُ تدبيرِ الزَّمَن.

كما أن ظهور الشَّلَلِية (le Clanisme)، والارتخاء، وضعف الانضباط، سيؤدي إلى نَهْجِ سياسةٍ تبحث عن إِرضاء البعض أو البعض الآخر للحفاظ على حَدٍّ أَدْنَى منْ إِطار العمل الجماعي.

من جهة أخرى، العلاقة بين الحزب والنقابة لم تكن أبداً واضحةً. وهذه معضلة لها تاريخ في مسار الحركة الاتحادية منذ تأسيس حزبنا سنة 1959. كما أنها ظاهرة منتشرة ومعروفة في العديد من بلدان العَالَم.

ويمكن أن ألاحظ أيضاً، في نفْسِ الاتجاه، أَنَّ الكثير من الشبان الذين أَطَّرَهُم الحزب وكَوَّنَهُم أصبحوا يعرضون خدماتهم وكفاءاتهم على منظماتٍ سياسية ونقابية واجتماعية وإِعلامية مناوئة. وذلك إِما لضعف في بنيات الاستقبال والتأطير والمواكبة والتوجيه أو لأنهم لم يعثروا على مشروع جماعي أو خطاب منسجم، يتَعَبَّأ الجميع حوله ويتحرك في أفقه أو لأنهم بكل بساطة يَضَعُون أَنْفُسهم رهن إِشارة آخرين مِمَّن يوظفهم في ظروف تتصف بارتفاع عدد العاطلين من حَمَلَة الشهادات.

وكون كاتبَيْن أَوَّلَيْن للاتحاد الاشتراكي لم يُنْهِيَا فترةَ مَهَامِّهِما القيادية، مع اختلاف الحالتَيْن واختلاف الأسباب، يمكن أن يوفّر لنا مثالاً بارزاً لبعْضٍ من انعكاسات الممارسات الجديدة داخل الاتحاد. وهو ما دَقَّ ناقوس الخَطَر بدون أن نوليه الانتباه الذي كان يستحقه. هذا فضلاً عن الإرث الثقيل والعواقب السياسية والاجتماعية وانعدام الوسائل السياسية والموارد المالية الضرورية التي لم تساعد إِخْوتَنا في حكومة سي عبد الرحمن التوافقية. وطبعاً، دون أن أنسى سقف انتظارات المواطنين العالي وعواقبه النفسية.

وأَتَصَوَّر شخصياً أن علينا أن نأخذ بالاعتبار أَن أَيَّ عملٍ بَشَري لنْ يكون بِمنْأَى عن مَخاطِرِ الانزلاقِ أو التَّعثُّر. والأَعمال البشرية، خصوصاً في المجال السياسي، لا تتمتع بأيِّ حصانةٍ أو حماية طبيعية. ومن ثَمَّ فَبِاليَقظة الدائمة، والوعي النقدي (وهو ليس النقد من أجل النقد، كما يفهمُه البعض خطأً)، والدفاع المستميت والمستمر عن المكتسبات السياسية والاجتماعية، تنجح المجتمعات في الحفاظ على منجزها التاريخي الذي قد يعرف التَّراجُع.

مع ذلك، فإِن كُلَّ ما جَرى للاتحاد الاشتراكي لا ينْبغي أَنْ يُنْسيَنَا أنه بفضل هؤلاء المناضلين والمناضلات، الاتحاديين والاتحاديات، لم يسقط المغرب غداة الاستقلال بين أيدي الرجعية والفيودالية والشمولية، وسَلَك، ولَوْ بصعوبة، طريقَ التحرير والتقدم والحداثة بدون أَن يفقد هويته.