قراءة في أعمال داريوش شايغان

المسألة الدينية بين الفكر التقليدي والفكر الحديث

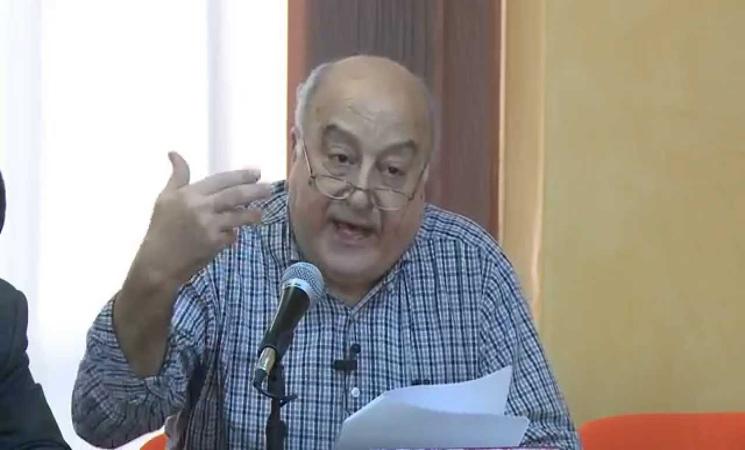

رحل عنا المفكر الكبير، والمناضل الاتحادي الأصيل، محمد سبيلا . وبرحيله، يفقد النضال الديموقراطي الذي أعطاه الفقيد أزهى أيام عمره والفكر الحداثي الذي اهداه عصارة عقله وتفكيره فارسا شهما دافع باستماتة عن أفق إنساني رحب وقيم كونية في خدمة المغرب الحر ، منذ فجر الاستقلال، كما يفقد المغرب والعالم العربي أحد المفكرين الكبار ورائد من رواد الحداثة بالمغرب.

انشغل الراحل، على نحو شامل، بأسئلة الحداثة وما بعد الحداثة، و»عقلنة» الخطاب الديني، وقضايا الدولة المدنية والفرق بينها وبين الدولة الكهنوتية، وما تطرحه الحركات الإسلامية في هذا الصدد. كما كان يرى أن الانتقال الفكري والثقافي هو انتقال بطيء وعسير، أو بعبارة أخرى أن الزمن التاريخي وزمن التحول الاجتماعي يختلف عن الزمن الثقافي، فالزمن الثقافي زمن بطيء، والانتقال إلى الديمقراطية -الذي يعد رهان العالم العربي- دون الانتقال إلى ثقافة الحداثة، لأن هناك اقتباسا فقط لجزء من الحداثة، هو الحداثة السياسية.

وقد كتب محمد سبيلا عددا من الكتب والمقالات والدراسات في حقل الفلسفة والفكر، ونشرها في صحف ومجلات مغربية وعربية، منها: مجلة «أقلام» و«آفاق الوحدة» و«الفكر العربي المعاصر» و«المستقبل العربي». كما ساهم في الترجمة في التأليف المدرسي والجامعي، ومن مؤلفاته المنشورة «مخاضات الحداثة» و«في الشرط الفلسفي المعاصر» و«حوارات في الثقافة و السياسة» و«الحداثة وما بعد الحداثة» و«الأصولية والحداثة»، وترجم كتاب «الفلسفة بين العلم والأيديولوجيا» للويس ألتوسير، فضلا عن «التقنية – الحقيقة – الوجود» لمارتن هايدغر، و«التحليل النفسي» لبول لوران أسون، و«التحليل النفسي» لكاترين كليمان.

في ما يلي، نعيد نشر مجموعة من المقالات والحوارات التي أنجزها الراحل، ونشرها في مجموعة من المنصات المغربية والعربية، وأيضا بعض المقالات التي كتبت عنه وعن فكره..

الثورة العلمية-التقنية هي في حدّ ذاتها ثورة فكرية وفلسفية عميقة على المستوى الأوروبي أو الغربي عامة، ثم على المستوى الكوني فيما بعد بصدد تصوّر الكون والزمن والمكان والمادة والطبيعة والإنسان، وهي التحوّلات، بل الانقلابات الفكرية التي ستتفحَّص وتتمثَّل وتستثمر الاتجاهات الفلسفية كل نتائجها الفكرية المذهلة، التي يلاحق شايغان تفاصيلها بشغف والتي يمكن إجمالها في العناصر الآتية:

– إخلاء الطبيعة من الروح وإحلال العلاقات الميكانيكية والعلّية محل العلاقات والقوى الروحية.

– استبعاد كلّ غائية من الطبيعة أولاً، ثم من التاريخ في مرحلة لاحقة.

– تمجيد المادة بتصويرها كقوى وعلاقات ومقادير هندسية وعددية قابلة للحساب والترييض، ممّا أعاد لها المكانة والقيمة والرمزية التي افتقدتها في الفكر التقليدي.

– تغيير التراتب الأنطولوجي للعالم وللكون، وفتحه على آفاق وأبعاد لانهائية، وتجديد العلاقة بين عناصر الرابوع: الله- الإنسان- الطبيعة- التاريخ.

– الإعلاء من شأن الذاتية والتمييز بينها وبين الموضوعية، وتأسيس العالم الحديث والعلم الحديث على أساس العلاقة ذات-موضوع.

يجمل شايغان هذه العناصر ضمن حركة كبرى يسميها بالكشف (Dépouillement) الأنطولوجي للإنسان والعالم، وهو الكشف الذي يتخذ صورة كلية (Gestalt) تمارس تأثيراً فكرياً كونياً مركز إشعاعه الغرب الأوروبي (La lumière vient de l’Occident). وهذا الكشف هو عبارة عن أربع حركات أو موجات فكرية كبرى أسست الرؤية الحديثة.

1 – إضفاء طابع أداتي على الفكر أو العقل؛ أي تحويله إلى أداة تحليل وكشف بتنظيم المعرفة وضبط خطوات تقدّمها نحو الموضوع، وهو ما يعرف بصيغة أخرى بأهمية «المنهج»، حيث تصبح طريقة اكتساب المعرفة موازية في الأهمية لموضوع المعرفة ذاته، إن لم تكن أهم. فالأساس الفلسفي لمسألة المنهج هو إرساء المعرفة الإنسانية على ذاتها.

2 – إضفاء طابع رياضي على الطبيعة، حيث تحوَّلت الطبيعة في منظور العلم الحديث إلى كميات ونسبٍ وعلاقات عددية وهندسية، وليست ماهيات أو جواهر قبلية، وهو ما عبَّر عنه غاليليو بالقراءة الرياضية لكتاب الطبيعة، وعبر عنه السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر بنزع الطابع السحري عن العالم أو عن الطبيعة، وفي ترابط مع ترييض الطبيعة إعطاء طابع تقني للعلم والمعرفة بشكل تدريجي في سياق الانتقال العسير من الفكر التأملي إلى الفكر العلمي الذي يخضع بدوره، ويستجيب لمتطلبات الفكر التقني.

3 – إضفاء صبغة طبيعية على الإنسان ذاته؛ أي النظر إليه باعتباره كائناً ينتمي إلى الطبيعة وينحدر منها، ممّا يعني إعادة الاعتبار للجسم والنظر إلى النفس على أنها جملة دوافع وميولات وحاجات عضوية.

هذه النظرة تنقل الإنسان من دائرة السحر (Homo magnus) إلى مستوى الإنسان العارف (Homo sapiens) بالمعنى الأنثروبولوجي، الذي يمهد للإنسان الصانع (Homo faber) في اتجاه الإنسان الصناعي أو التكنولوجي (Homo technologicus).

4 – نزع الطابع السري أو السحري (Demagitication) عن الزمن والنظر إليه كآنات متلاحقة مرتبطة بالمكان وبالعلية، بعيداً عن أية إضافات أو إسقاطات. وهذا يعني التمييز بين الزمن التاريخي والزمن الميتافيزيقي، زمن ما قبل أو ما بعد الزمن أو اللا زمن، الذي هو الزمن الإسكاتولوجي، زمن القيامة والحساب والعقاب في المنظور الديني.

هذه الحركات هي أساساً انتقالات أو حركات نازلة (Descendants) من الرؤية التأملية إلى الفكر التقني، ومن الأشكال الجوهرية إلى المفاهيم الميكانيكية-الرياضية، ومن الجواهر الروحية إلى الدوافع الأولية، ومن الزمن اللازمي إلى الزمن التاريخي أو التاريخاني.

هذه الحركات تُحدث ثغرة أو ثُلمة أساسية عميقة (Brèche fondamentale) بين الفكر التقليدي والفكر الحديث، يتعذّر معها التواصل والتفاهم بينهما بمفاهيم واضحة وبمرآة صافية، بل عبر مرايا منكسرة فقط (Miroirs brisés)، لأن هذه الحركات ارتبطت بمجموعة صدمات (Chocs): الصدمة الكوسمولوجية التي غيرت مركز الكون من الأرض إلى الشمس، وفتحت أبواب لا تناهي الكون؛ والصدمة البيولوجية التي أدرجت الإنسان ضمن سلّم تطور طويل المدى؛ والصدمة السيكولوجية التي حفرت أعماق الوعي، وفتحتها على غياهب اللاوعي أو اللاشعور، بل الأفظع من كلّ ذلك أن هذه المغامرة الفاوستية التي نقلت الإنسان، متمثلاً في طليعته من كونه كائناً رائياً (Visionnaire) إلى كونه كائناً ناظراً أو ذا نظر (Visuel)، قد أحدثت كدمات ورضوضاً (Traumatismes) بالمعنى الباتولوجي، تسبَّبت في حدوث «خدوش» و»جروح» نرجسية عميقة في صورة الإنسان عن ذاته.

تكلفة هذه الاكتشافات العلمية التقنية والفكرية هي تكلفة عالية؛ فبالإضافة إلى الخدوش والجروح والكدمات، فإن حركة التحرّر المصاحبة لها حركة ماكرة وارتدادية. فكلّما تحرَّر الإنسان من قوى الغيب ومن الأساطير ومن طقوس الولاء ومن «الأوثان الذهنية» فإنه، دون وعي واضح منه، يخلق سلطاً أخرى وأشكالاً وأنماطاً أخرى ذهنية أو مؤسسية أو ديانات دهرية (Religions séculières) تتغيّا الهيمنة بشكل لا يقلّ استبداداً، وكأن قدر الإنسان هو ألّا يتحرّر من سلطة إلّا ليخضع لأخرى. وهذا ما يفرض على الإنسان ضرورة المضي في سياق استراتيجيا ذات ضلعين: التحرُّر المستمر من الأوهام (Démystification) والإعمال الأقصى للعقل التأويلي (Herméneutisme).

لكنّ التحولات الفكرية والقيمية العميقة التي حدثت في الغرب الأوروبي، وانعكست على كافة مكونات وأبعاد الحياة فيه، لم يقتصر تأثيرها على هذه المجتمعات، بل طالت كلّ المجتمعات والثقافات الإنسانية بما في ذلك الثقافات التقليدية ذاتها. ففي المجتمعات الأولى التي شهدت سيرورة علمنة تدريجية شاملة شكَّلت، بموازاة هذه التحوّلات حسب هابرماس، «إيديولوجيا تقنية» مهيمنة تحمَّلت وظيفة إضفاء المشروعية على السيطرة السياسية. أما في المجتمعات والثقافات التقليدية، فإن رؤى العالم التقليدية أخذت تفقد قدراتها وصلاحياتها وصدقيتها (سواء في جانبها الأسطوري أو الديني الرسمي أو الطقوسي أو الميتافيزيقي)، لتتحول إلى أخلاقيات وإلى معتقدات (إيديولوجية) ذاتية، تدخل في تفاعلات وتسويات مع المحددات والأطر الموجّهة والقيم الحديثة، تنشأ عنها خلائط وتشوهات فكرية واعتصارات وآليات إيديولوجية متعددة الأشكال والألوان والوظائف.

لا ينتهي شايغان في تحليلاته إلى خلاصات ذات نفحة وضعية حاسمة راديكالية تجاه الدين، بل يرى أنه ما زال بإمكان الدين أن يُسهم في الإثراء الروحي للإنسان، إنْ لم يعُد بإمكانه القدرة أو المطالبة بتوجيه النظام الاجتماعي. فقد ولى تاريخياً ذلك الزمن الذي كانت فيه الديانات مصدراً للنظام السياسي، لأن الدين عندما يتمّ تخريجه أو تحقيقه خارجياً في التاريخ، من حيث هو كلية متماسكة، فإنه «سيتلوث بالتاريخ وينحدر (Se rabaisse) إلى مستوى الإيديولوجيات الشمولية (Idéologies totalitaires) التي يطفح بها العصر الحديث».

إن الإنسانية المعاصرة تعيش بحدة داخل «حقل واسع من التجاذبات»؛ أي بين شبكتين كليتين كبيرتين متصارعتين؛ إحداهما نازلة قوامها الاختزال ونزع الدلالات (Dévalorisations)؛ وثانيتهما صاعدة قوامها التضخيم (Amplification) وإعادة التقييم (Revalorisation)؛ وتنتج عن تصارعهما أشكال من الوعي الشقي وخليط هجين من الفكر المؤدلج، وبخاصة في مجال أدلجة الدين، أو إفسال الإيديولوجيات العلمانية ببُعد إسكاتولوجي. ولذلك، فإن من الضروري إيلاء الفوارق بين فضائين أو سياقين ثقافيين مختلفين، يحملان رؤيتين متباينتين أو طريقتين مختلفتين للوجود في العالم، كل الأهمية الفكرية والإبستيمولوجية اللازمة. فإمكان الحوار أو التفاهم بينهما يتطلب الاستحضار الدائم لهذه الفوارق الإبستيمية الكبيرة، مع الانتباه المستمر إلى أن الفكر التقليدي الذي يطلق عليه شايغان أحياناً الفكر الأسطوري الشعري (La pensée mytho-poétique) غير قادر على أن يفسِّر ذاته؛ فهو يحيا من نوره الذاتي، ولا يستطيع أن يتَّخذ مسافة تجاه ذاته، لينظر إليها موضوعياً أو كموضوع خارجي.

اترك تعليقاً