المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

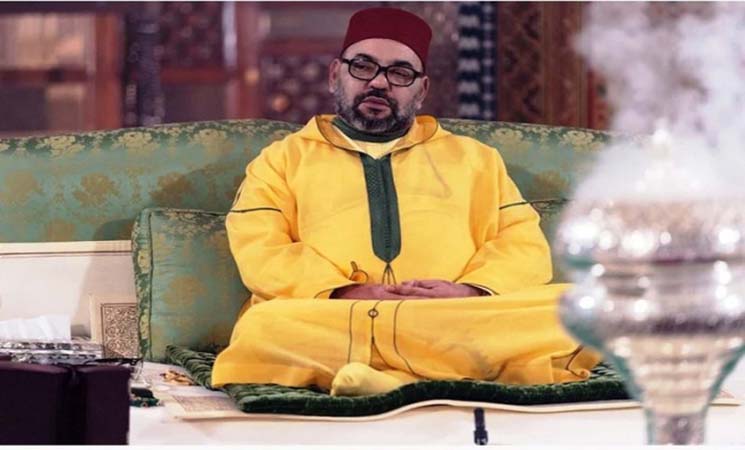

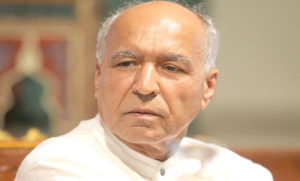

باحثون ونقاد يكرِّمون الميلودي شغموم

بتعاون وشراكة بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وكوكبة جليلة من الباحثين المختصين في الأدب المغربي الحديث، والنقاد المميزين، تمّ إعداد كتاب عن المتن القصصي والروائي للأستاذ الميلودي شغموم تكريما لمكانته الأدبية ودوره في تكوين وإثراء القصة العربية في المغرب، ولإبراز خصوصية التجربة السردية لشغموم من ناحية مضامينها ودلالاتها الفلسفية وحمولتها الوجدانية، وكذلك تشكلاتها نسجاً وبناءً ومعمارا إلى جانب المجددين من كتاب جيله وأبعد.

إنها التفاتة تكريم لعلم أدبي سلخ عمره الثقافي جلّه في حقل المعرفة والأدب والدرس الفلسفي والتعليم الجامعي، وبرهن عن جدارته في هذه الحقول جميعها، إضافة إلى خصاله الإنسانية الحميدة، فوجب الاهتمام بعطائه، السردي تحديداً، تقديراً لإبداعه واعترافاً بمكانته. يصدر الكتاب الأسبوع القادم ويسعد «الملحق الثقافي» أن يستبق ويمهد للمناسبة التي سيتم الاحتفال بها لاحقا بنشر المقالة التي أعدها وقدم بها الأستاذ أحمد المديني الكتاب، وهو من أشرف على إعداد هذا العمل الجليل.

1

يصلنا هذا الكتاب بالمشروع الذي بدأناه قبل سنوات، بتعاون مع المكتبة الوطنية للمكتبة المغربية، وقدمنا فيه النسخة الأولى عن أهم شاعر مغربي حديث يحظى بتقدير وطني وعربي شامل، أحمد المجاطي (1938ـ1995) خصصنا له كتابا حمل عنوان:» شاعر في السماء «(2016) أنجز فيه دارسون متخصصون في شعرنا قراءة تحليلية وتقويمية شاملة لمتن صنَع بمفرده تجربة شعرية كبيرة ومتعددة ومتكاملة في أغراضها ورؤاها وصورها ومكوناتها البلاغية وبنيتها العروضية، بما أهلها لاستحقاق صدارة الشعر العربي الحديث.

أتبعناه بمصنف عن الإبداعية القصصية والروائية لكاتب نعتبره من مرسِّخي الكتابة السردية الحديثة في أدب المغرب على أسس متينة وبفهم ناضج وحنكة دقيقة شكلت نقلة نوعية في طريقة الصياغة والبناء الفنيين للقصة، كما كتبت في المغرب منذ الأربعينات، وتعديلا جذريا في المنظور الواقعي القرين بها، تكفل محمد زفزاف بإنجازه في مساره الأدبي الحافل( 1943ـ 2001) وهو ما انكبت الدراسات التي تضمنها الكتاب المعنون:» صنعة المعلم» على تبيانه وتعيين تيماته وموضوعاته، مشخصة للسمات الفنية لكتابته، هي مدرسة وحدها في فن السرد، مغربا ومشرقا، ومعبرا بين مرحلتين في تاريخ كتابة القصة عندنا، وتضاهي غيرها، أيضا.

وفي عمل ثالث، برعاية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، دائما، انتبهنا إلى أهمية العودة إلى جذور تأسيس أدبنا القصصي، ببعثها وهي الراقدة في نصوص منسية، أو دراسات أكاديمية رصينة، لكن منزوية، لنذكّر بجدوى ريادتها المغمورة من أسف اليوم ومجحودة، ونستعيد أرواح وأفضال أعلامها استطاعوا في ظروف الاستعمار والنضال من أجل استقلال البلاد أن يضعوا اللبنات الأولى لصرحه الفكري والأدبي، فجاء كتابنا عن عَلَم جامع مانع، زاوج في شخصيته وأدبه بين المكوّنين الأساسين للمرحلة: انبعاث الشخصية المغربية على أسس وطنية، وإعادة تأليف أدب من جنس هذه الشخصية وحاضرها وطموحها، فكان عن عبد المجيد بن جلون(1919ـ1981)الذي خصصنا له كتابنا الجماعي بعنوان» الكاتب الوطني» (2019). مصنفٌ استقطب خيرةَ الدارسين، أغنوه بثمرة تحليلات سديدة لفني القصة والسيرة الذاتية بن جلون أحد مؤسسي هذه الأخيرة في الأدب العربي قاطبة، ولسان أدب حي ملتزم.

لقد كانت هذه الأعمال ثلاثتُها موجهةً لإحياء ذكرى أعلام راحلين، أردنا بها نحن الخَلَف الوفاءَ لأقلام الرواد الماهدين، وتذكيرَ الأجيال الحاضرة بأفضالهم علينا، وبإسهامهم المكين في تأسيس أدبي وطني حديث ومستنير ومتبنٍّ بمقدرة جريئة وكيفية نابهة للأجناس والأنواع الأدبية الحديثة عبر مسارات الاقتباس والتعلم والمران فالمراس التدريجي المحكم والناضج. كان الهدفُ من هذه الأعمال ولا يزال نفض الغبار عن ما يبدو كأن يد البِلى لحقت به، ووهن النسيان طواه، وعندئذ فالبلية أعظم، إذ التفريط في تراثنا الباني سيؤدي بنا إلى الغفلة عن عطاء حاضرنا، وإنه لحادث، والعجز عن استشراف مستقبلنا وهو غامض. هنا واجب عمل ذاكرة الإحياء، ووعي الخلف بعطاء السلف دين في عنقنا، واختبار لوعينا الثقافي، فالتاريخ استمرارية، والاضطلاع بهذه المهمة كان شاغل تلك الكتب، نحسب أداها على وجه حسن.

2

أما في كتابنا هذا فالأمر باقٍ ذاتُه وإن اختلف المراد. نريد أن نزيد إلى الوفاء لذكرى الراحلين، الاعتراف بنتاج وما بذل الأحياء، نرى في هذا التقديرَ الحقيقي الذي لا يلتبس بالشفقة ولا يعتوره تأنيب الضمير والندم، إذ يرتبط بزمنه، ويسمو إلى مرتبة أعلى في دلالتها الرمزية وخلقيتها النبيلة. يحتاج المفكر والأديب والفنان، بداهةً، إلى تقدير مكانته، والشعور بأن بذله، ما يتمتع بالأصالة والجدارة، محط عناية واعتبار، ما يحفزه على مواصلة الجهد ويحلّ بمثابة تعويض معنوي إن غاب المادي. هؤلاء الأعلام الرموز يعانون في العالم العربي، والمغرب ضمنه، كثيراً من الإجحاف واللامبالاة وبخس المقام، إذ الأمر يخصّ في الأساس والعمق وجود الوضعَ الاعتباري للثقافة والإبداع وأهلهما من عدمه، ليست الدولة بمؤسّساتها الرسمية دائماً المسؤولَ حين يَهزُل رأسمالها الثقافي أو تنعدم عندها بالمرة سياسة في هذا المجال؛ بل المجتمع بمكوناته الأسرية والتربوية والتعليمية والمدنية جمعاء، فضلا عن الأخلاق المزرية السائدة والتنافس والتنابز في هذه الأوساط وتزيد من فداحة غياب أو الانتقاص من هذا الوضع.

وبإحساس المسؤولية المشتركة، نحتاج نحن أهل هذا البيت الأدرى بشعابه، أن نتولّى أمرنا بيدنا، قديما قال المثل:» ما حكّ جلدك مثل ظفرك»؛ والنكوص عن المبادرة لتكريم الأحياء، والتقاعس عن دراسة آثارهم ووضعها في مكانها وسياقها اللائقين بها بتقديرها حقّ قدرها، بالفهم والمناهج والمصطلحات والزاد المعرفي الذي تتحرك وتعمل في فلكه وليس بالمدح والإطراء، أو الاكتفاء بالقراءة الباردة والموقع الاستعلائي الملتبس، هو لعمري نقيضٌ معاكسٌ لقيم ثقافة وإبداع البناء والتفتح والتنوير، وتخاذلٌ يؤسَفُ له، اللهم لفتور همّة أو غياب مطمع. بهذا الإحساس، وبوازع الاعتراف، والإكبار، لأدبائنا الأحياء، ممن نقرأ لهم بحفاوة واهتمام، ونلتقي بوجوههم السّمحة فننشرح لوجودهم بيننا وندعو لهم دائما بطول البقاء، كي يُتحفونا بفنٍّ ذي رُواء؛ نقبل مرة أخرى على تقديم كتاب جديد، ثمرة مُنجز جماعي بنّاء، عن علَم أدبي برهن عن عُلوِّ كَعبٍ في ميدانه، وانتزع المكانة المشرفة بإبداعه ومثابرته وخلوص نية، أي ذلك الإيمان يثوي شعلةَ ضوء في قرارة صاحبه ويقود كتابته من المهد إلى المجد. هو صديقنا وزميلنا الميلودي شغموم الكاتب، لذلك نستأذنه في طيّ ألقاب الأستاذية والمرتبة التي يحظى بها، وكذلك الزملاء الأساتذة المشاركين في هذا العمل النقدي والأكاديمي بامتياز، يشهد لهم أكثر من استحقاق تلك الألقاب. نعلم ـ انظر الببليوغرافيا التي أعدّها بإتقان الأستاذ إبراهيم إغلان ـ أن شغموم ذو إنتاج متعدد ومتنوع بين الحقلين الفكري الفلسفي، والإبداعي، لكنه عُرف في الثاني وتميّز فيه أكثر، لتصبح القصة بنوعيها، القصيرة والرواية، وهذه الأخيرة تحديدا، قُرّةَ عينه وشغلَه الأدبيّ الشاغل هي أولُ، وما عداها في المقام الثاني، وربما الأخير. هذا عادة، دأبُ الكاتب الذي يُخلص لفنه، ويربط بين استعداده الفطري، يسمى موهبة أو حدسا، وبين الاجتهاد لتربية هذه الموهبة وتكوينها وشحذها تُمتحن مع كل نص وهي مغموسة في حميا الحياة ومنتقاة مغربلة صقيلة في آخر المطاف، بها يعلم كاتبا في فن يجيده.

3

ينبغي التنبيه إلى أن الميلودي شغموم قد خاض الطريقَ الصعب وهو يتخذ من القصة تعبيره الأدبي، ليس سهلا، ولا في متناول كل من يمتلك حكاية ويحسن رصف كلمات. نعم، لقد كان للأدب المغربي رصيد أول من القصص في شكل لوحات ومحكيات وسِيَر وأمثولات ذات مواضيعَ وطنيةٍ تاريخية واجتماعية، ولغايات التهذيب والتوعية، في مفترق طرق بين قديم وجديد؛ والقصة بالذات لون مستجد أداواتٍ ومنازعَ في هذا الأدب، ولم تنسج خيوطها المتينة إلا قبيل الاستقلال(1956) وعلى امتداد حقبة الستينات وصعداً. لقد كنت من الذين بالغوا في تقدير قيمة ما سميناها نصوص التأسيس للكتابة السردية عندنا، والحال أنها لم تعْدُ محاولاتِ التكيف مع قالب فني مختلف وتقليده واتخاذه أداةً لمنافحة وطنياتة وأهداف تربوية مرحلية، يفتقر إلى العماد الأساس وهو فهم القص باعتباره زيادة على حكي الواقع فنا للتخييل .fiction بدءاً من الستينات، فقط، وببعض التجوّز، يصبح بإمكان مؤرخ الأدب المغربي الحديث أن يتحدث بثقة نسبية عن شروع الكتاب المغاربة( بالعربية) في إنشاء قصة من هذا القبيل، ولا أريد أن أفاجئ أو أصدم أحدا إن قلت هنا بأن من غامروا في هذه الكتابة لم يكن وراءهم مرجع ، أقصده مغربيا خالصا،لا مشرقيا أو غربياـ غير ثلاثة أقلام نعدها عماد سردنا الحديث في نوعيه الكبيرين باعتماد المنظور الواقعي والمنزع التخييلي، نعني هنا الراحلين عبد الكريم غلاب، ومحمد زفزاف، ومبارك ربيع أطال الله في عمره. هؤلاء الثلاثة هم رواد النضج، مشينا في ظلهم نحن في السبعينات، يحمل كل منا فكرة عن الأدب، وحلما ونصا مأمولاً.

الأستاذ شغموم، أحد هؤلاء الحالمين، وبوسعنا القول اليوم باطمئنان المستشرفين، في آن، أنه حَلَم بشغف وعقل، أيضاً، أي لم تكن كتابة نزوة أو هواية عابرة، بل بتأمل وبُعد نظر وتدبير. تشهد له بهذا ببليوغرافيا روائية غنية ما انفكت تصدر وتتنامى منذ أربعة عقود على الأقل، ليس مراكمة الكمّ عنوانُها ولا حافزُها، بل الكتابة على هَدْي وعيٍ وتصورٍ ورؤيةٍ وخطةٍ فنية يمكن رصدُها في لوحة تمثيلية ورسم بياني وخطّها بين تموجاته تصاعدي ويستمر، دليل ما نسميه بالمشروع، نعتبر أن الكاتب، وأن الروائي هو من يصنع بناءه بتدرّج، لبنةً، لبنة، ويتبلور صياغةً بنماذجً وأسلوب، وبتساوق مع فهم لمعضلات مجتمعه وأناسه ضمن عالم كلي يبحث لا يني الإنسان يسائل فيه ذاته ويبحث عن أجوبة شبه مستحيلة عن مصيره وإشكالات أخرى. لذلك، لا يوجد روائيون كُثر، ولا يصح انتحال هذه الصفة عبوراً، ففي هذا عبث بها وجناية على من ينبغي أن يتحلّى بفضيلة الصبر والعمل الدؤوب الذي يثمر فاكهة ناضجة وطيبة، قد نختلف في تذوّق طعمها، لكن لا جدال في انتسابها إلى بستان أدبي جيد التربة يانع الثمار، هو البستان الذي نمت فيه روايات شغموم أشجارا باسقة بثمار قطفناها وأخرى دانية القطاف. وإذا كان هذا يصح على آداب العالم كلها، فإنه أكثر صحة على أدبنا الفتي، ما يزال حديثه، والمجدد منه خاصة، رغم ما يتجاوب فيه من أصوات، وأحيانا شغب، في طور التمرين ومواصلة التكوين، النصوص الثابتة فيه، بحصاد تجربة، وذات نظام ومنتظمة في سنن وتمتلك نسق كتابة، محدودة، ومنتجوها في الشعر والنثر معدودون، ويبقى تاريخ الأدب ودرسه ونقده، إذ يشتغل بجد وصرامة، المعيار والميزان والحَكم. أخذا بهذا الاعتبار، أقول أن انتماءنا مع الزمرة النيرة المساهمة في المادة الغنية لهذا الكتاب، يؤهّل، زيادة على تقديرات أخرى، النص المُجتنى قلبُها والبرهان، بلا زيادة ولا نقصان، لنقول بارتياح نقدي بأن المتن الروائي للميلودي شغموم يضعه في هذا العداد النادر والفريد، المسطر بقلم تجربة فردية أصيلة ومميزة ضمن مغامرة جماعية، صانعة الرواية العربية في المغرب، هو من أعلامها.

4

بدأت تجربة شغموم في الكتابة الأدبية بمخاطرة، أي مناوشة القصة القصيرة، النوع السردي الأصعب، أعطى فيه باكورته» أشياء تتحرك»(1972). أتبعها بتباعد زمني ملحوظ بمجموعتين أخريين، ثلاثتها بدت في إهابها ونظرتها لنقل التيمة الاجتماعية والخارج إلى الأدبي متخفِّفةً من الواقعية الحرفية الدامغة للمرحلة، فجاءت قصصا تبحث في ما هو جاهز وكامل عن الناقص. بحث قاد صاحبها للانتقال إلى سرد أطول نسبيا، إلى مضمار الرواية، في نص بين الطول والقصر، كان محمد زفزاف قد دشنه في تجربته الفريدة، وبه كتب أغلب نصوصه. المهم، أن الرواية أضحت شاغل شغموم مذ باكورته فيها» الضلع والجزيرة» (1980). ثم اتصل يكتبها بشبه انتظام ما يكاد يسلوها لكتابات فكرية تأملية إلا ليعود إليها، هنا حيث رسم خريطة « التراب الوطني» لأفكاره ومشاعره ومرئياته وخبرته ومفهومه للإنسان وتصوره للوجود؛ وطفق يرسم ويبني الشخصيات، ويقيم بينها العلاقات، ويقرأ العلامات، غير المبذولة للعيان بلا حساب، وانكبّ خصوصا يبحث عن جذور هشاشة الكائن بين القوة والضعف، الغواية والاستسلام، الحقيقي والزائف، المتعين والمجازي، الواقعي والغريب، وثنائيات أخرى بينها جدل حي هو التوتر الدرامي تحتاج إليه الرواية جزءاً وإكمالاً لبراعة حبكتها. الروائي هو من يشيّد عوالم من نسغ عالم ـ واقع، ويُحيي كائناته الساكنة بالكلام الدال والأفعال والتصورات والدوال والأحاسيس في المكان والزمن وأبعد منهما وقد خلع عليها جميعها غلالة الخيال؛ من هنا يرتبط أي عمل أدبي جدير باسمه بمفهوم» الخلق» والنص معترك فيه وسؤال مفتوح. وإذ تنتمي رواية شغموم إلى هذه المنظومة المركبة فهو يسعى ليجعلها تنضوي في إطار أوسع، أرضيته واقع معجون من تراب ونبض ورأي متأمل، وسقفه، سماؤه هلام كالسحاب، ما يترقرق في العين وثاوٍ في الشغاف لا يقال، البوح الصامت لكاتب ليست له في نهاية المطاف إلا وحدتُه المطلقة وهو مزروع في مطلق الجموع.

ببساطة، هذا بعض شرح عنوان كتابنا» روائي العقل والوجدان»، مستوحى من فهم رؤيته المتبناة، المبثوثة والمشخصة، حكاياتها مسرودة بالخبر وإما الإيماء، ثوبها منسوج بسداة الواقع مطرز بحرير الأسطورة، وتعنى أيما عناية بالخميل، تلك البقايا بعد مرور الحكاية، وتلاشي التفاصيل، يحتاج القارئ أن يقبع في زاوية مرتديا خِرَق الدراويش ليتأملها في مرآة نفسه والأحول، في رقصة الدرويش بين أرض وعلياء، ولعب الكاتب بين واقع معطى وخيال فتخييل. شغموم، من فئة الروائي الشغوف لم يكتف بالتعبير عن واقع وذاته في الرواية حسب قواعد فنية مرعية، بل تعداها وحوّر، الواقعية ضاقت رؤيتها على جسد سردٍ شبَّ عن طوق النموذج الساكن، جسدِ أدب لكي يواصل رسالة الانتفاض ضد القهر بأشكاله ومعانقة قيم التقدم والتحرر، اعتنق أيضا اللعب الروائي المتناغم مع مضامين ودلالات الرفض والتمرد، طموح ابتدأ في السبعينات المغربية أخصب مرحلة في تاريخ المغرب الحديث، وشهدت ولادات.

في هذا الخضم تقلب الميلودي شغموم الذي كان قيد التكوين، جامعاً إلى فطرة البدايات البحث عن أداة لتحقيق ذات، وربط تصوراته الناشئة مع هوس ومجريات حياة. ثم ما لبث ينزاح تدريجيا عن نمط ونموذج قار لينتقل إلى مغامرة التجريب، وهو ليس مدرسة بقواعد نهائية، إنه فضاء نصّي منفتحٌ على أفق إبداع وتجديد، لكل منشئ، لو أنشأ، فيه طريق مسلكها غير معبّد، سلك شغموم واحدا منها ضمن البحث المتعدد للمرحلة بمعيّة سابقين، ورفقة، ولاحقين، والمحصلة حصاد رسخ الرواية المغربية وأثراها، لا نشك أنها اليوم في صدارة الإبداع الروائي العربي وتتاخم نصوصا عليا خارجه، بعد أن كانت تقلد وتتسول الاعتراف.

5

وبعد، فالدراسات القيّمة التي يضمها هذا الكتاب هي الكفيلة بقراءة تجربة الروائي الميلودي شغموم. إنها مهداة إليه، أولا، شخصاً، تقديراً لإنجازه ومثابرته، وعربونَ اعتراف لما قدمه ثميناً في متن تجديد روايتنا، ولإيمانه الصدوق بقيمة الكلمة وقدرة الأدب والفكر على التعبير والتنوير. ومهداةٌ، ثانيا، من خلاله، إلى أدبنا المغربي، الرواية لا ريب اليوم في قلبه. ومُهدى، ثالثا، للدرس والنقد الأدبيين في المغرب. هي أبحاث وتحليلات وضعها دارسون جامعيون راسخون في العلم، ونقاد ثقاة من أجيال ومشارب مختلفة، إليهم وقد لبوا الدعوة بأريحية، متطوعين بلا أجر إلا الصدق والإيمان، نفخر بإصدار هذا الكتاب، فلهم الشكر والامتنان.

وبعد، أيضا، ما كان لهذا التأليف أن يرى النور لولا الإرادة المخلصة للأستاذ الدكتور محمد الفران مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لاحتضانه هذا المبادرة أردناها تكريما لزميلنا وصديقنا الروائي الأستاذ الميلودي شغموم، فرعاها تكفلت مؤسسته الموقرة بالطبع والإصدار، جرياً على ما أصبح سُنّةً حميدةً بعد صدور كتب أعددناها بالتتابع عن الراحلين أحمد المجاطي، محمد زفزاف، وعبد المجيد بن جلون، وهذا أولها عن علم أدبي حاضر بيننا بوجهه السّمح وسرده الثّر، نتمنى له مزيد العطاء وأن يهبه الله دوام العافية وطول العمر، والأمل أن يواصل الجيل الحاضر جهد وأخلاق ثقافة الاعتراف، وأن يمتد حبلها يداً بيد مع هذه المنارة العلمية، الشكر الجزيل والعرفان لمسؤولها مديرا وجامعيا قديرا.