قدر المكتبة أن تعاند كل تقلبات الطبيعة والسياسة، وقد وجدت في ملتقى طرق الغرب الإسلامي والشرق، وفي السبيل إلى أدغال إفريقيا، حيث التجارة شكل الحضارة في تعارف الشعوب وانتشار العقائد، وذلك معناه أن المكتبة كانت تحظى بقدسية ما، كل وثيقة فيها حرز أو رُقْية، تحفظ المكان. لا شك أن صيت الزاوية مع محمد ابن ناصر جعلها تصير مركزا علميا مرموقا خلال القرن الحادي عشر الهجري.. وقد ابتدأ تأسيسها، حسب التراجم، من أيام أبي عبد الله بن ناصر، وكما سبق ذكره فهو اقتنى ثم استنسخ بنفسه، ويستنسخ العديد من الودائع العلمية كما يقال في لغة أهل الخط.

ولعلنا نعرف الآن، بفعل المشاهدة والإنصات، وبفعل العودة إلى وثائق تلك الفترة، أن مما استنسخه الشيخ نفسه كتاب القاموس للفيروزآبادي والأهالي لأبي علي القالي وبعضا من العقد الفريد لابن عبد ربه..

ولعل الذي ما زال له حضور إلى يوم الناس هذا هو كتاب البخاري وفيه «يعقد مجلس حافل لقراءة صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح حيث يحضره جمع غفير من العلماء الأعلام »، ومن ذلك أن الحفاظ على موعد «الصحيح»القائم يعقد كل سنة وتكون فيه مظاهر الاحتفال وختم الكتاب بما يوازي الاحتفال بختم حفظ القرآن الكريم وتلاوته في رمضان.

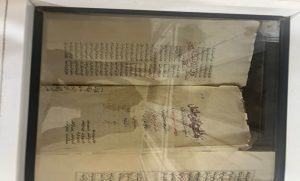

ولعل من ملامح الشخصية الناصرية هو الحرص على العلم والكتابة بذاته وعدم توفير موادها للطلبة والمرشدين، ومن ذلك ما قاله الشاب الذي كان يرشدنا بين الرفوف ونحن «نلحس» بأعين المعنى ما وراء الزجاج الذي يحفظ المخطوطات. ولطالما شاهدنا ما قاله عن تصحيح المؤسس للكتب والطرق التي ترافقها وتحديد مقابلاتها على حد قول النساخ، وهو العمل نفسه الذي نشاهده مشاهدة العين على هوامش صحيح البخاري ومسلم.

يستشهد المريدون اليوم بحب العلم بما يروى عن الحصير والكتاب، ويبدو أن الخزانة في عهدها الأول، كما يقال في نبذة حياة الشيخ المؤسس «لم تكن تتوفر على مركز منتظم، والدليل في ذلك أن الكتب كانت موضوعة على الأرض مباشرة «حتى أهدي لمؤسسها حصير ليفترشه لينام، فآثر به ووضعه تحت الكتب وقاية لها واستمر ينام هو وأسرته على التراب..( ابن عبد السلام الناصري في كتاب المزايا). وهو ما نراه نموذجا مغربيا بل إسلاميا نادرا في العناية بالكتب، وهي وقتها مخطوطات.

كنا نتجول مبهورين أمام جماليات الخط، ووسط هالة من القدسية التي تكتسبها الكتب بفعل عتاقتها، ومن مجاورة الزمن الطويلة.

وفي المكتبة درس كبير في «الإحسان الكتبي « mecenat ( يقول مولاي احمد المديني إن أصل الكلمة هي محسن بالعربية )، فقد قرأت من بعد الزيارة أن أحد شيوخ الزاوية، وهو أبو العباس بن ناصر اشترى لها «من الكتب بالأحمال من المشرق والمغرب ومن هذا أنه في حجاته الأخيرة استلف بمصر آلافا من المثاقيل واشتراها كلها كتبا»، ولطالما قرأنا، ونحن نحدق في ما كتب، في مطلع كل مخطوط، الأثمان التي به اشترى المشترون النسخة موضوع النظر!

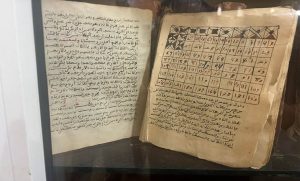

وفي ذلك أن أبي العباس الناصري « هو الذي جلب إلى المغرب لأول مرة النسخة اليونانية من صحيح البخاري، وهي موزعة بين عشرة أجزاء بخط شرقي، وعلى أول جزء منها بخطه :« ملك لله تعالى بيد احمد بن ناصر- كان الله له ـ بمكة المشرفة بثمانين دينارا ذهبا».. ونظن أن الخزانة جمع لها ما تفرق في الخزانات الفرعية في مدن أخرى، تطوان وفاس، على مر العصور، وبعضها من خزانات العلماء والمشاهير التي تم وقفها عليها، وأخرى لمساجد وجوامع في أرض المغرب الأقصى .. هاته الاحتياطات من المخطوطات ضمت تفاسير، حواشي عن القرآن وكتب السيرة وتآليف ابن مالك والصوفية حديثا وقديما، والتواريخ وأمهات كتب النحو واللغة مثل كتاب سيبويه!

والفهرسة تأخرت قليلا في الإنجاز، إذ يقال إن تبويبها حسب الكتب والمواضيع يعود إلى زمن 1336 هجرية في ألفي عنوان لألفي مخطوط.

ومن الجميل الذي يسجله الزوار هو أن المكتبة عملت بنظام دقيق في التقاليد المتبعة مع الطلب والواردات، ومن يريد استعارة الكتب، بحيث تحتفظ كتب التسجيل بأنه لم يكن يمنع إعارة الكتب«لمستحقيها». وثبت أنه قال لأهاليه في توصيته بالكتب« إن انتم حفظتموها وتعاطيتموها كما هو مألوف حفظها الله لكم وجلب لكم غيرها والعكس بالعكس».. وما زال القيمون على المكتبة يعملون بالوصية مع حرص كبير على العناية بها نظرا لقدمها ومخاطر تفتت ورقها، بحيث توضع فوق طاولة أعدت لهذا الغرض أمام الطالب الذي عليه أن يضع قفازات كما هو الحال اليوم لكي يستطيع الاستفادة مما فيها.

وعلى هامش ذلك تداولنا في ضرورة رقمنتها واستنساخها بالأدوات الحديثة، وهو ما جرنا إلى الحديث، مع عبد الرحيم شهيد، الذي أورد علينا ما تم تداوله من اتفاق سابق، مع الخزانة الوطنية، أيام الأستاذ إدريس خروز من أجل استنساخها بالتكنولوجيا الحديثة، وترك الأصول حيث هي، ويبدو أن المشروع قد تولته في صيغة أخرى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد قام محمد المنوني بفهرسة المخطوطات في كتابه «دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت»، والذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1985. ومن أهم مخطوطات المكتبة:نسخة من القرآن مخطوطة على رق (جلد) الغزال، عمرها يفوق ألف سنة اشتراها محمد بناصر من الشرق وأصلها من الأندلس، الموطأ للإمام مالك، كتبت بماء الذهب على رق الغزال، وهو مخطوط جلب من قرطبة بالأندلس سنة 1067 ميلادية، وطلعة المشتري في النسب الجعفري لصاحبه أحمد بن خالد الناصري، يسرد مناقب محمد بن ناصر الذي سميت الزاوية الناصرية باسمه، والكمال للحافظ عبد الغني المقدسي وتفسير القرآن للسيوطي، والبيان والتحصيل لابن رشد، ولعل مما أثار نقاشنا هو مخطوط «دلائل الخيرات «، الذي له في المغرب قدسية خاصة، ولا يتردد الأطر الحديثة من خريجي المعاهد العصرية وذوي التكوين العالي بوضع نسخ منه في أماكن عملهم والتبرك بها، في ميتافيزيقيا شخصية تحقق لهم الانسجام مع مخزون روحي يقيم في البلاد.

زاكورة ليلا، وما عثرنا عليه قليل من كثير كان بحوزتها، حيث كانت من أثرى وأغنى المكتبات في المغرب. وما من شك أن الزمن السياسي المغربي فعل فعلته فيها، لا سيما أيام الاستعمار وما بعهده. و«اختفت مئات المخطوطات من المكتبة ولم يعرف لها مصير، وفي نفس الوقت تم نقل مئات من المخطوطات إلى المكتبة الحسنية بالرباط..«.

ولعل باب الصحراء هي من الكتب أيضا، ولعل التاريخ هنا أسعفها بما هو ثمين بحيث وجد بها أقدم مخطوط، وهو مخطوط المُوطَّأ للإمام مالك بن أنس الذي كُتب سنة 1063 م.( حوالي 600 للهجرة)..

وكانت الجولة في طراوة العلم لا تضاهيها سوى مسحة التنوع التي طبعت المتون: حيث نصوص من الشعر العمودي، تكون قافيتها بكلمة من الأمازيغية، وقافية الصدر من القصيدة والعجوز في كل بيت بكلمة أمازيغية، بسلاسة تثير الابتسام وحسن الوئام في مابين التفيناغ والضاد من التحام!

ووجدنا كتاب ابن البناء المراكشي في الرياضيات وحواريه في مقولات بيتاغورس من علوم الإغريق، ومن أعمال تلخيص الحساب لديه، ما جيء به ربما من بلاد العثمانيين وقتها.

حديقة الشيوخ

لشيوخ الزاوية حديقتهم: تريد الصوفية أن يدفنوا في مشهد قريب من الجنة، لهذا كانت قبورهم حدائق.هكذا يوجد، قبالة المكتبة، قبر الشيخ المؤسس غير بعيد من مدخل الزاوية، حيث يرقد في ضريح يحمل اسم حديقة الشيوخ، تكريما لذكرى كبار الصوفيين الذين صنعوا تاريخ الطريقة الناصرية المتميزة.

يقول دليلنا الكهل، الذي يسهب في الحديث، بدقة متناهية، بأنهم ثلاثة وسيدة متصوفة هي شقيقتهم، واسمها لالة ميمونة الأنصارية، وجدها هو الذي أسس تامكروت، حسب ما قال دليلنا، وهي التي منحت القطعة الأرضية لتأسيس مقام الزاوية الجديد سنة 923 ه ، وفي المقبرة أيضا الشيخ القباب الذي عاش في الفترة 988 للهجرة .. والشيخ أحمد أو إبراهيم الأنصاري، الذي بنى المسجد الذي تصلى فيه اليوم صلاة الجمعة.. والشيخ ابن ناصر، مؤسس المدرسة العلمية، وهو الذي أعطى للخزانة الأنصارية أفقها الواسع الذي تحدثنا عنه، وهو مجدد الطريقة الشاذلية المنبع الأم للطريقة ..وكان دليلنا يتحدث ونحن ننصت، والشيخ الحالي بجلبابه الأصفر الذهبي ينصت بدوره ..والحفيد أبو العباس ابن ناصر الذي سبق ذكره، ولم يترك ذرية بعد أن فارق الحياة وعمره 75 سنة!

وأحد أشقائه هو الذي أسس زاوية الشيخ في خنيفرة وسماها باسم والده زاوية الشيخ!

يا له من رحيل بين السهوب والصحاري والجبال لسادة الصوفية المغربية.

ويرقد الشيوخ اليوم، في قبور قبرا جوار قبر، وقد غطاهم غطاء أخضر كتبت عليه أسماء الله الحسنى بخيوط مذهبة.

ويقول دليلنا بيقين التكرار الذي تعوده وما تعلمه: أغلب الشيوخ هم من البرابرة وقلة منهم من العرب…

لم تكن المعلومات هي التي تريد المكان أو تحفز الزائر على متعة الحضور، ليس ذلك فقط على الأقل بل ما كان يحرض عليه من خيال مغربي، يجمع الأرض من أطرافها: جبالا وسهوبا وصحاري، ويلف التاريخ على بعضه، من عائلات حاكمة وأسفار إلى الشرق وما لها من التحولات، ويمزج الأعراق في لغة القدسي، عربا أمازيغ وأفارقة.. كل ذلك، تحت قبة من نسج الأيادي المتعددة الأعراق والعروق، وفوق بسط من زرابي تلاقحت فيها الألوان والأذواق. وسط سكينة ، بالقرب منها مخطوطات عالية في المكاتيب (جمع مكتوب )..

وفي صمت همس لمن سيقرأ المتون من بعد آلاف الأيام والسنين : أي كتاب هذا الذي لا تقرأه الصحراء يصير مقدسا؟

الليل الإفريقي : نشيج تمبوكتو

قد نخمن كذلك أن الزاوية التي توجد في ملتقى السياسة والتناحرات لعبت أدوارا سياسية في تهدئة الأوضاع أو لعلها كانت محجا لطلب التحكيم أو المشورة من عامة الناس ومن حكامهم، ولعلها كانت في أيام المنصور الذهبي الذي سطعت فيه الهوية الإفريقية للمغرب ذات دور كبير، واستمرت فيه بعد وفاته، بعد أن تفككت السلطة المركزية.

والثابت أن الزاوية صارت من أغنى الزوايا والتجمعات في الفترة العلوية، كما يقول كتاب سيرتها.( سيكون لنا حديث بين الناصرية والعلوية في تاريخ المغرب حديثه وتليده عند لقاء الشيخ الحالي).

في الليل تعود زاكورة إلى ريحها الإفريقي، ورياحها البنية التي تجتاح الأوتار، اختار لنا رفاقنا عشاء على طريق ليلي، خارج زاكورة، في ما بعد واحة رتناتة . هناك وضعت خيام حديثة، كالهودج حينا وبيوت الوبر حينا آخر.

وجدنا أجانب كثرا متحلقين حول موائد، يدوسها الشاي والشموع، ضربت الموائد ورفرف حسان، انتبذنا مكانا قربا منهم، إلى حين حان العشاء، وتم لنا ما اشتهينا والتذذنا. وما كان في ما بعد سافر بنا إلى تخوم الجسد الصحراوي، أشعل مضيفونا النار ووضعوا مقاعد للعازفين، الذي جاؤوا بدفوف وآلات عزف صحراوية وغنوا لنا مزيج اللغات، حول النار، مثل هنود حمر ومثل شامان آسيا القديمة، مثل كهنة الطوطم الأفارقة ومثل أجدادنا الحسانيين والأمازيغ، بعربية تبدو وكما لو أنها لفت في نطق إفريقي، بتلحيناتها.

سمعنا أصوات المسافرين الزنوج الأفارقة البيضان تنهمر في عيون سلسبيل من النغم، تعاظمت بحنو وانسياب في ملتقى القوافل التجارية القادمة من الشرق والأندلس إلى جنوب صحراء إفريقيا…

زاكورة ليلا تخرج إلى أطرافها: من هنا، قطع التجار طريقهم نحو بلدان السودان الأوسط ، في رحلة الخمسين يوما( أثناء السهرة يهمس لي صاحبي: لماذا لا نفكر في رالي حداثي يعيد تلك المشاهد لرحلات التجار نحو مالي وتمبوكتو، ويختصرها في أيام قليلة ونعيد للمغرب سيره على الأقدام نحو ينابيع الصوت العميقة؟. أتيه قليلا وأقول لماذا لا ؟ لماذا لا؟)..