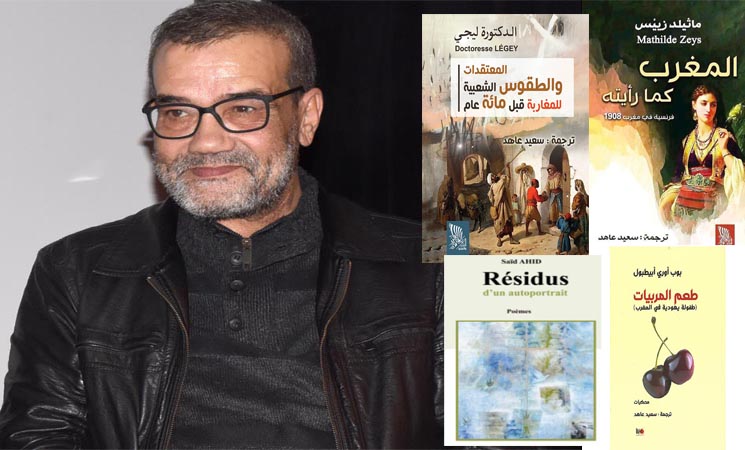

السؤال: ماذا يعرّب سعيد عاهد؟

السؤال: ماذا يعرّب سعيد عاهد؟

بتركيب قبلي متسرّع، إنّه يعرّب ما أسماه جيل دولوز « ثنايا الثقافة»، وخباياها.

ولأن المعرّب شاعر، وحتى أكون وفيا لما أنيط بي في الحديث عن الرجل معرّبا وشاعرا، ارتأيت مزج اللعبتين في نفَس واحد، أو ليست هي في آخر المطاف علوما إنسانية تسكننا فيها اللغة كما نسكنها؟

ففي تعريبه كثيرا ما يتوخّى المعرب الحذر في تعريبه باختيار الكلمات الموحية، المحمّلة بمعان كثيرة تحملها اللفظة من حيث تدري أو لا تدري، تلك الكلمة/ اللفظة المثقلة بالمعاني الحافّة، تلك التي تقوم بدور ما أسماه د. محمد مستقيم، وهو بصدد قراءة في كتاب تعريب عاهد لـ» طعم المربيّات» للكاتب المغربي «بول أوري أبيطبول» ب» ملء الثغرات»، يقول عاهد في توطئته لـ» الجريمة والعقاب في مغرب القرن التاسع عشر»: «هي عودة تكشف عوالم تكون متوارية في الأصل، لا ترفع حجابها إلا لأهل الاختصاص»، وهو بشكل تعميمي متعسف «كتابة الثنايا « الذي تحدثُت عنه سابقا، وعاهد إنّما يرتق في ترجماته ما فصل بين القارات ليحصل التفاوض على المعنى، فليست في تقديري، ترجمات عاهد مجرّد نسخ بالعربية لما كتب بلغة موليير، ليست هجرة سرّية بحثا عن منفى اختياري أو اضطراري، بل مسؤولية الكاتب في مدّ الجسور بين الضفتين كي يستقيم المعنى الأكبر، الترجمة هنا ليست لسانا مشقوقا بتعبير الخطيبي، بل وعيا تاما بأن ما سيعرّب لن يخرّب هذه المرّة، هي وعي تام بما تستدعيه اللحظة التاريخية، وأن ما ينبغي أن يُبنى ينبغي أن يُبنى على الأساس الثقافي، وليس فقط على المتغيّر السياسي.

إن تعريب عاهد للنصوص الفرنسية يدخل في تقديري، في ما أسماه تيري فابر بـ «تمازج الأجناس بين الضفّتين». إنّه لاينظّر للعلاقة مع الآخر، بل يدوّنها وقائع وأحداثا، لذلك ظل تعريب عاهد يمزج دوما بين التاريخي والبعد الرمزي في ترجماته، بالتركيز على النصوص التي تحمل فضولا ما،» غرائبية»ما. فليست نصوص « الفتان « مثلا نصا تاريخيا فحسب، بل وقائع محمّلة بالمسكوت عنه بكل أبعاده العجائبية التي تزخر بها الثقافة المشرقية من فنون القمع والطغيان، أو ما أسماه هو نفسه «العنف المشروع». لم تكن إطلاقا استشراقا معكوسا، بل كانت تعبيرا عن نقد ضمني تحار دوما في تأطير اختياره إيديولوجيا حتى أنّي تساءلت مرارا، وأنا أمام نوعية ما يترجمه: «هل سعيد معنا أم مع غانا!». فأن يعرّب عاهد كتاب الدكتورة ليجي «المعتقدات والطقوس الشعبية» بكل ذخيرته الشعبية الضاربة في عمق الانسان المغربي، فأين نؤطّر المعرّب واختياره ، هل في تصديره للكتاب وهو يتحدّث عما أسماه رضا صدّيقي في كتابه « الطب والاستعمار في المغرب تحت الحماية الفرنسية « ب» الذريعة الإنسانية «(L’alibi humaniste)، أم أن صديقي عاهد يدسّ مقصدياته بين الثنايا ليظل القادم عاجزا عن كشف النوايا.

يقول في تصديره لكتاب الدكتورة ليجي، بعد أن قال في تصديره لكتاب « الفتان «:

« يعتبر»بوحمارة» إحدى أكثر الشخصيات التاريخية المغربية إثارة للجدل، فهناك من يعتبره ثائراً تحررياً، فيما يعتبره الآخرون ناشراً لفتنة ومتعاوناً مع الاحتلال. وبين القولين يقبع فاصل كحدث فترة من تاريخ البلاد طبعتها الحروب والقلاقل»، يقول عاهد في « المعتقدات…»:

«وأهدت الطبيبة منجزها هذا الى « السيد المارشال ليوطي» كعربون على إجلالها إياه المنبعث من «الإعجاب والتقدير» بديباجة مستفزة عنوانها الأبرز» عصا المارشال». ويقول أيضا في تصديره لـ» فرنسية في المغرب»:» وغني عن البيان أن تأويلات الكاتبة للنص القرآني وللشعائر الإسلامية مغربيا لا يلزمها إلا هي. كما أنه من الجلي أن كتابها لا يخلو من أوصاف أملتها مواقف مسبقة وحكمتها نبرة الدعوة إلى إعمال الرسالة الحضارية للاستعمار الفرنسي».

فهذا الحياد الملغوم ما أرّقني في ترجمات عاهد. بكلمة واحدة في ترجمات عاهد يضيع سؤالي الغبي عن مقصديات الترجمة، ويكون فيه من حقّ نابليون أن يردّد «إن الغباء في السياسة ليس عائقا»، وتبقى نصوص عاهد أن نتمتع بها على علّة ضلعنا الأعوج، ولكنها تستدعي بكل تأكيد دراسة متأنية في خطابه المقدّماتي لترجماته، ذاك الخطاب الوازن الخفيف على اللسان من حيث عدد كلماته، الثقيل في الميزان من حيث أبعاده ومراميه، لأنه غالبا مالا نعير لخطاب المقدّمات ما يستحقه من اهتمام.

هي آخر المطاف ترجمات ترصد، في تقديري، ثنايا»العقل الشعبي»، وتمنح ذخيرة لا تؤمن بالتخصصات، فتمنح نفسها طواعية لرجل التاريخ، لرجل الاجتماع، لرجل علم المتخيل، لرجل السياسة، لرجل علم الأديان، ولرجل الأنظمة المعرفية، حيث الأمر فيها مادة قابلة دوما للتوظيف والاشتغال بما أنها مرتبطة بالتاريخ الوحشي، التاريخ المسكوت عنه، غير التاريخ الرسمي، وآتية في منطقة» الهجنة»، و» التجاذب» و»الانشطار».

وفي اللفظة، عند عاهد، وهي تشقّ عبابها بين لغتي الضفتين ، يعرّب عاهد مثلا «les amants de la nuit» في « طعم المربّيات ب « عشاق الدجى» ولم يقل «الليل»، وهنا نرى الشاعر في جبّة المترجم، انتقاء الكلمات الموحية، تلك الكلمات الوفية لجذرها اللغوي كـ « لكمات»، وفي معناها الاصطلاحي كتعبير عن شاعرية من خبروا لغة القصيد، فما بين تعريب كلمة « Résidu» ب»بقايا» وب» رواسب» فرق شاسع في المعاني الحافّة…أما إذا عربناها ب» المخلّفات» فذاك أمر آخر. يقول عنه الأستاذ إدريس منسوم وهو بصدد اللغة في هذه « الرواسب» ، تماما كما قلت عن غباء التاريخ في ترجمات التاريخ الوحشي: « كل شيء يحدث كما لو أنه على الكلمة الشعرية أن تثور وتتمرّد على عبثية التاريخ[الفردي/ الجماعي]حين نكون عراة في وجه الحيوانات المتوحشة للغة». هنا تتوحّد الذاتية الشعرية بالموضوعية التاريخية لتشكّل معجم عاهد المتفرّد تعريبا وشعرا، وهو يتعامل مع « الكلمات كمخلوقات جامحة تتغذى من قدرها المشابه لهذه الخيول» المتوحشة» الحرونة التي عوض الرضوخ للقيد، تفضل أن تلقي بنفسها في البهاء الخالد»، يقول عنها عاهد بنفس شاعري صادم:

« أنثر كلماتي غبارا … تلك الكلمات الزاعمة انّها مقدّسة»

« أبحث عنه، ذاك الأثر الذي لي»

إنه الأثر المدسوس في الثنايا، في الخبايا، في البقايا.

بذا تكفّل عاهد بترجمة الأشواق كاشفا عن تناغم الأجناس الإبداعية، ونقلها من حالة الكمون الى حالة الفعل.

وبذا أيضا، تعريبا وشعرا، وبامتلاك لناصية اللغة، لن تكون الكتابة عن سعيد عاهد إلا تأويلا مستمرا لمدوّنته، ومفتاحا للدخول الى أفئدة الحرارة البشرية، بالسير مع الناس في الأسواق، ومعاشرة اليومي في أدق تفاصيله، إنه رصد لما يسكن اللاشعور الجمعي ويقود شعوره، وتلك في تقديري، من مهام المثقف.

(*)قدمت هذه الشهادة في اللقاء الاحتفائي بتجربة المترجم والشاعر سعيد عاهد الذي نظمته جامعة المبدعين المغاربة يوم السبت 28 أكتوبر 2023