ينظر إلى السيرة الذاتية في مجمل التصورات النظرية، باعتبارها «محكيا استعاديا» يحاول من خلاله شخص معلوم اعادة بناء ما تناثر من وقائع وتقديمها ضمن قصة تروي تفاصيل حياة تتميز بالتماسك والانسجام ( أو يراد لها أن تكون كذلك). وقد تكون «الأنا» الدالة على الذاتية والفرد المعزول. هي الأداة المفضلة من أجل الإمساك بما يمكن أن تختزنه الذاكرة في غفلة من الزمن وسلطان النسيان. إنها وحدها من يملك القدرة على استثارة أهواء الذات وإسقاطها على «الخارج» في ما يشبه الامتلاك الذي بدونه سيظل الوعي، أجوف.

ويمكن من هذه الزاوية رد وقائع السيرة إلى ما يمكن أن يصدّق عليه التاريخ «الأحداث العامة) أو ما يمكن أن يؤكده مسار شخص يعيش ضمن جيل بعينه أو ضمن مجموعة مهنية أو ينتمي إلى تيار تعد وقائعه جزءا من سيرة عامة خاصة بهذه الفئات مجتمعة، كليا أو جزئيا. فاستانادا إلى مقتضيات هذه الاستعادة «تقترح السيرة الذاتية ما يشبه البرنامج الذي تتم من خلاله إعادة بناء وحدة خاصة بحياة ممتدة في الزمن».

يتعلق الأمر في هذه السيرة برغبة في االتقاط «زمنية» خاصة توحي، أو توهم، بتميز الذات الساردة وتفردها ضمن سياق ثقافي أو سياسي لن يكون للوقائع الخاصة بدونه، أي معنى. ذلك أن حقيقة مؤلف السيرة ليست مستمدة من «أناه» السارد، بل موطنها «الفضاء السيري» بتعبير فيليب لوجون، أي مجموع النصوص التي كتبها، أو مجموع الأحداث والوقائع التي كان جزءا منها أو شاهدا عليها.لذلك لا يتعرف قارئ السيرة على «كاتب» يكتب، بل يكتشف ما يعود الى إنسان يعرف بعضا من حياته. وتلك ميزة كل عمل سردي، «إنه واع، وهذا الوعي هو الذي يوجهه ويقود خطاه، وهو الذي يدفع صاحب السيرة الى الاعتقاد في قول الحقيقة كلها. وأن الوقائع المسرودة هي وقائع حقيقية»(4). وقد يكون هو الذي يميز أيضا بين وقائع «خام» تنتمي الى زمنية ولت الى الأبد، وبين استعادة «بعدية» لا يمكن أن تسلم من مضافات اللغة وانتقائية الذاكرة وهوى الانتماء. وهذا الفاصل، في ما يبدو، هو الذي يحدد مضمون السيرة ويمنحها وضعها الخاص باعتبارها نوعا سرديا «هجينا» يحتمي بالتاريخ رغبة في تأكيد الحقائق المروية وصدقيتها، ولكنه يرفض عمومياته المفهومية، ويستعير من الرواية أدواتها، ولكنه لا يطمئن الى الاستيهام التخييلي داخلها.

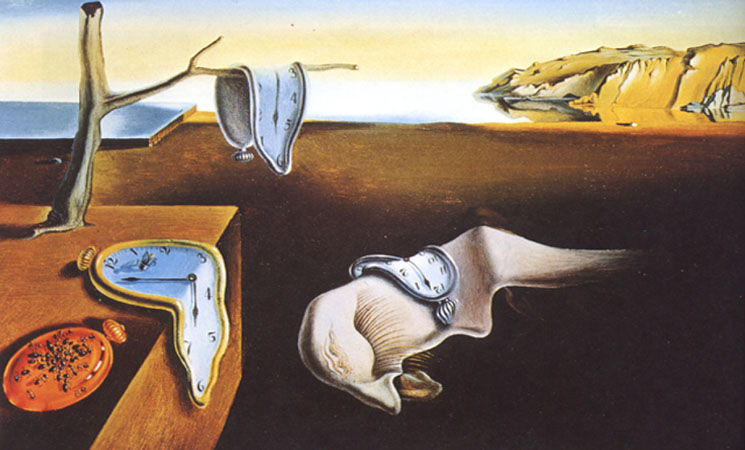

فهل يمكن للسيرة الذاتية استنادا إلى هذه المفارقات، أن تكون شبيهة بالبورتريه الفوتوغرافي الذي يقال عنه أنه قادر على استعادة الموضوع المصور في حقيقته الأصلية؟ أم هي شبيهة بالرسم الذي يلتقط نموذجا عاما يؤكد التشابه، ولكنه لا يلتفت الى التفاصيل التي تسهم في بنائه؟ أم أن الأمر، يشير، على النقيض من ذلك الى «تخييل واقعي» يستمد صدقيته من «حميمية» العوالم الذاتية لا من موضوعية «وقائع التاريخ».

التقط فيليب لوجون، وهو من أبرز المتخصصين في هذا الميدان، من زاوية شكلية، سلسلة من الخصائص الخطابية التي اعتبرها عماد السيرة الذاتية وشكل وجودها. فهي في جميع الحالات، أو جلها، محكي نثري يتحدث عن حياة واقعية خاصة بشخصية عامة، وغالبا ما تتم من خلال اللغة اللفظية حيث تشير الأنا الساردة داخلها الى تطابق مركز السرد مع الشخصية التي تتحرك في النص. وهذا المحكي من طبيعة استعادية. فهو لا يحتمل حالات(5) الإسقاط الاستباقي التي تميز الرواية ومشتقاتها، فحركة السرد فيه ممتدة دائما الى وراء هو مصدر القصة في الماضي ومآلها في الحاضر. إلا أن هذه الخصائص ليست كافية لتحديد هوية هذا النوع، فلوجون نفسه يؤكد أن السيرة الذاتية(الغيرية) لا تختلف في شيء عن جميع الأنواع السردية الأخرى، الرواية في المقام الأول؛ لذلك ستظل «من زاوية التحليل الداخلي للنص، شبيهة بالرواية، إذ كل الأدوات التي تستعملها من أجل إقناع المتلقي بصدقية المحكي يمكن للرواية محاكاتها، وقد حاكتها بالفعل»(6). ذلك أن ما هو أساسي في الرواية وفي السيرة على حد سواء، هو الاحتفاء بالتجربة الزمنية باعتبارها الوعاء القادر على استيعاب الوقائع وقياس حجمها وتطورها، والكشف عن الأمداء الفاصلة بينها.

ومع ذلك، هناك ما يميز بينهما ويفصل عوالم التخييل(الرواية) عن التمثيل لوقائع سيرية فعلية يشهد التاريخ على صحتها، أو على الأقل لا تنكرها موسوعة القارئ أو تشكك فيها. ويستعين لوجون بعناصر خارجية هي وحدها قادرة، في نظره، على الفصل بين الوقائع التي تبنى داخل ممكنات التخييل المفتوح، وبين ما يصنف ضمن الواقع الفعلي المحدود في ممكنات التأليف والدلالة. ويضع على رأس هاته العناصر ما يسميه»ميثاق القراءة». فالمؤلف، وفق مقتضيات هذا الميثاق، يعلن في الصفحة الأولى من الغلاف عن مضمون ما سيكتبه؛ إنه يلتزم بقول كل الحقيقة ولاشيء سواها. والحقيقة في منطق التمثيل السردي، هي الالتزام بمرجعية «واقعية» تقتضي «التجرد» الكلي في نقل الوقائع وسردها، إلا أن ميثاق القراءة هذا لا يمكنه أن يكون شاهد إثبات على حقيقة ما سيروى، فهو لا يلزم إلا صاحبه، لذلك لن تكون الفواصل بين التخييل وبين عملية رصد واقعي لأحداث ممكنة بالمطلق دائما، ولا هي واضحة بالشكل الكافي. فالذات التي تكتب ليست كلا منسجما وقارا يمنحها القدرة على الالتزام بموضوعية قصوى في التقاط كل ما عاشته بعيدا عن تأثيرات الأهواء. إن المعطى الحياتي أوسع بكثير من قدرات الوعي المدرك، وهو بذلك يتجاوز حدود اللغة في التمثيل وفي الحمولات الدلالية على حد سواء. وعلى هذا الأساس فإنه عوض أن يكشف عن نفسه من خلال ذاتية تؤكدها وقائع موضوعية، فإنه يحاول جاهدا الإمساك بالجوهر القار داخلها. وذاك ما يقوم به فعل الانتقاء الذي يرافق محاولات رصد مقاطع حياتية ، سيرية كانت أو تخييلية، فكل حدث يروى في السيرة يجب أن يكون موجها إلى رسم معالم «حقيقة» هي الغاية القصوى من السرد، وهو ما يعني وفق منطق الانتقاء ذاته، أن الحياة خارج خطاب السيرة «حقيقية»، أما داخله فليست سوى «تخييل واقعي». إننا ننتقل، من خلال فعل السرد السيري، من زمنية صامتة إلى أخرى موجهة، وهو ما يجعل السيرة الذاتية مبررا وشارحا ومؤولا «لواقع الحال». فنحن في نهاية الأم»لسنا أبدا كل ما نحن عليه» بتعبير غوسدورف، ولسنا فقط ما قلناه أو كشفنا عنه.

ولهذا السبب، ولأسباب أخرى سنراها لاحقا، تعد كل “استعادة”، “تهذيبا” للوقائع من خلال فعل الحكي ذاته. فالسرد، وهو المصفاة التي من خلالها نطل على مخزونات الذاكرة، يقوم بتصريف حر للزمن، وحتى وهو يدعي التزامه بإكراهات تاريخ الشخص وتاريخ محيطه: إنه يقابل، من خلال هذه العملية، استنادا إلى منطق هو أعلم به من قرائه، بين الحاضر والماضي في السيرة، ويفسر اللاحق بالسابق، ويسقط السابق على اللاحق من خلال إحالات ضمنية منتشرة في جميع الاتجاهات. وعادة ما تتجاوز هذه الإحالات حدود الوقائع الخاصة بالذات الساردة لتستعيد أحداثا تمت في فضاءات غريبة عن وقائع السيرة بحصر المعنى أو لا تجمعها بها صلة مباشرة.وهذا أمر بالغ الأهمية في تصور الحقائق وبسط القول فيها “فالأنا” لا تتكلم ولا تصف استنادا فقط إلى قناعات خاصة يمكن أن نقول عنها أنها فردية، بل تفعل ذلك أيضا استنادا إلى كل حالات الانتماء التي تجعل الفرد جزءا من مجموعة، أي تحققا لذهنية تعبر عن “النحن» التي تنطلق منها “الأنا” من أجل بناء عوالمها المخصوصة (أحكام من قبيل: يتصرف المغربي كذا، ويتصرف الخليجي كذا، والمصري كذا). بعبارة أخرى، تستمد هوية الفرد جزءا كبيرا من مضمونها من انتماءات قبلية، “إنها موجودة في عالم قيمي يبنى ضمن ثقافة وتاريخ وحضارة “بل قد تتحقق في الكثير من الحالات من خلال استحضار نماذج للتماهي من قبيل الأبطال والشخصيات العامة وأعلام السياسة والفن، فالذات تصنف نفسها ضمن هذه النماذج من خلال تكييف وقائعها مع وقائع التاريخ العام.

وللغة في هذا السياق وضع خاص، فهي ليست غطاء محايدا للوقائع، وليست بنية شفافة تعكس بأمانة ما يأتيها من خارجها لتقدمه خاما كما كان في أصله. إنها تسهم في بناء الوقائع وتحدد جزءا من حقيقتها “فأن نقول شيئا ما عن شيء ما، معناه أن نقول شيئا آخر، أي إننا نؤول» كما أكد ذلك أرسطو. إن أداة الصوت “البعدي” الذي يستعيد ما فعله “الطفل ” لغة “عالمة» لا تصف فقط بل تؤول أيضا. وبذلك لا يمكن أن تكون جزءا من الفعل المروي، إنها نظرة بعدية إليه.وهو أمر دال على أن السرد السيري وغير السيري، لا يمثل، في واقع الأمر، لمعطيات استنادا إلى عين ترصد كل شيء، بل ينتقي ما يوده وما يسهم في بناء حبكته. وهو، في حالة السيرة خاصة، يكتفي بالتقاط ما يقود إلى بناء معالم صورة تخبر عن شخصية هي المراد من استعادة زمنية ولت إلى الأبد ولن تحييها سوى اللغة.

والخلاصة من هذا التباين، أننا نخرج، من خلال وقائع السيرة الذاتية، من “تجربة» فعلية مصدرها الماضي، لنتبنى خطابا يتأملها في الحاضر.. وبذلك، فإننا نمنح حياتنا انسجاما من خلال صياغتها في شكل “رواية”، فلا أهمية للوقائع الممثلة في الرواية، قياسا إلى الثوب السردي الذي يغطيها ومن خلاله تأتي إلى المتلقي. إن السيرة الذاتية، شأنها في ذلك شأن كل تجربة فنية. هي في المقام الأول “إسقاط» للداخل الذاتي على الفضاء الخارجي، حيث يستطيع الإنسان وعي نفسه، وهو ما يدفعه إلى استخلاص دلالة حميمية وشخصية خاصة بوعي يبحث عن حقيقة تخصه.

والحاصل أن الفعل السردي ضمن محددات هذا الوعي، موجه من داخله نحو “بناء” هذه الحقيقة، لا إلى رصد حياة سابقة بشكل موضوعي. ذلك أن “الإنسان الذي يحكي يبحث عن نفسه في قصته، إنه يبحث عن حقيقة تخصه” وقد تكون هذه الحقيقة جزءا أصيلا مما كان يسميه إيكو “الوظيفة الاستشفائية” للسرد. فحقائق الذات وحقائق العالم، وكلها حقائق مهددة بالتلف والضياع، هي التي “دفعت الناس منذ القديم إلى رواية قصص (…) إذ أن السردية تعطي شكلا للفوضى التي تميز التجربة الواقعية.وهو ما يعني أننا في السيرة، وفي التجربة الواقعية على حد سواء، لا نأتي إلى الأشياء طهارى من كل حكم، بل نلتقط منها ما تجيزه موسوعتنا أو تشتهيه أنفسنا؛ إن العالم واحد في ذاته، ولكن “طرق تصوره متنوعة” بالضرورة (صورة حجرة الدرس في عين الطفل ليست هي ذاتها في تصور الراشد الذي يستعيد تفاصيلها).

إن السيرة الذاتية استنادا إلى ما يفصل بين “حقيقة الوقائع” و”غايات الخطاب السردي” ليست خبرا محايدا، أي تجميعا لأحداث تحكمها خطية كرونولوجية تربط بين بداية ومآل. إنها أكثر من ذلك، أو هي على النقيض من ذلك، بحث في الوقائع ذاتها عما يحقق التوازن بين عوالم “الأنا” المحدودة في الزمن، وبين الزمن التاريخي الممتد إلى ما لا نهاية، ومن هذه الزاوية، فإن الحقيقة في السيرة ليست مبسوطة أمام عين ترى الوقائع دون وسائط، إنها مودعة في مركز لا يشكل نقطة فضائية معلومة، بل يحدد لحظة “مخيالية” يبنيها السرد: “لذلك تتضمن كل سيرة ذاتية تجربة استئناسية، أي أنها يجب أن تكون بحثا دائما عن مركز”

وبدون هذا المركز سيظل الحدث في السيرة شبيها بكل أحداث المعيش اليومي، مجرد شاهد على انصرام زمن بلا غاية لذلك. لا يمكن أن يكون مضمون هذا “المركز” حقائق ثابتة، إنه يحيل على حالات حياتية متنوعة يبنيها قليل من الحقائق وكثير من الاستيهامات.

وقد تكون الفواصل التي يضعها بول ريكور بين الهوية العينية وبين الهوية المماثلة، أحد المداخل المركزية التي يمكن أن تساعدنا على وضع اليد على ما يحدد السيرة الذاتية ويميزها عن غيرها من الأنواع. كما يسمح لنا بتحديد العناصر التي تتحكم في طريقة صياغة الحقائق داخلها، وماهو أساسي في عملية التمييز هاته هو موقع التمثيل السردي داخلها، إنه هو الذي يمنح الزمنية بعدا مشخصا من حيث كونه يشير إلى أن التساؤل عن هوية شخص ما يقتضي سرد أحداث قصة قد تطول أو تقصر.

لذلك، فإن الحفاظ على “الهوية الشخصية” التي تتهددها التحولات وتشوش على صفائها، يستوجب إدراج رابط جدلي بين مسارات الهوية الأولى ومحددات الهوية الثانية، وهذا الرابط هو الذي تخلقه “قصة» تفتح أخاديد في زمنية بلا ضفاف ولا بداية ولا نهاية. فلا شيء هناك خارج القصص سوى مفاهيم خرساء قد تصدق على الكثيرين، ولكنها لا تمكننا من التمييز بينهم، “ذلك أن الذات تتعرف على نفسها في القصة التي ترويها لنفسها عن نفسها”.

فعلى ماذا تحيل الهويتان معا؟

تشير العينية إلى سلسلة من المحددات التي تجعل الفرد واحدا في ذاته منفصلا عن الآخرين، متميزا عنهم، فأنا سأكون “أنا” وأظل كذلك في عيون كل الذين عرفوني، منذ أن كنت رضيعا إلى أن اشتد عودي وأصبحت رجلا، وإلى أن اختفي من هذا العالم إلى الأبد.وتلك هي العناصر المحددة للهوية من حيث أنها جماع ما تراكم ضمن سيرورة تتم داخل الزمن. إنها تشير إلى الفرد من حيث هو “أنا” تحيل على كائن بيولوجي بخصائص بعينها، ولكنه يتحرك ضمن زمنية لا تتوقف . إننا نمسك من هذا “الدوام في الزمن»، بما يشكل “ثابتا» في الذات لا يمكن أن يكون كذلك إلا في علاقته بعناصر التحول داخلها.

أما المماثل le meme، فيشير إلى سلسلة من الحقائق والأدوار التي تتحرك من خلالها الذات داخل الدفق الزمني، ومن خلالها يتحدد انتماؤها إلى نفسها وإلى الشبيه في الوقت ذاته. بعبارة أخرى، إنها تتحدد من خلال حركة الفرد في الزمن ونموه ضمن تقلباته وانكساراته، و تحولاته البطيئة والسريعة على حد سواء. وبذلك، فهي تتجسد في مجمل الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الفرد، كما تكشف عن نفسها في مواقفه المتطابقة أو المتناقضة؛ إنها دالة ضمن هذه السيرورة على التبدل والتغير المستمرين، استنادا إلى دوام هو ما يضمن التعرف على الفرد.

استنادا إلى ذلك، تدل الهوية / المماثلة على الفردي والخاص، ولكنها تشير في الوقت ذاته إلى الجماعي الذي يقوم على التشابه، ف»أنا “آخر متميز، ولكني أشبه الآخرين، وهو أمر يؤكده الانتماء، في كل واجهاته، فمن خلال هذا الانتماء يعرف الفرد باعتباره واحدا في ذاته ومستقلا عن الآخرين، ولكن درجة استقلاليته تتحدد من خلال قدرته على إسقاط كل حالات الترابط التي يخلقها العيش مع آخرين. فأشكال القرابة هي التي تصدق على هذه الهوية وتؤكدها. وقد يكون هذا الترابط بين الذات والآخر هو الذي يجعل قائدا سياسيا في المغرب مثلا يكتب سيرته الخاصة، ولكنه يجعلها عنوانا لوطن بأكمله (مذكرات محمد اليازغي)..وهو ما يعني النظر إلى المماثل باعتباره حماية للفرد وأداة من أدوات الانصهار في وحدة أوسع من ملكوت الذات، ذلك أنه يقوم بتنسيب الفردية والتقليص من حجم استقلاليتها، إنه يشير إلى طريقة من طرق الهروب من الوحدة والانعزال رغبة في إسقاط قصة تتغنى بالتفرد، ولكنها تؤكد الانتماء إلى الجماعة في الوقت ذاته، وهي بذلك خلاف العينية التي تعد عودة إلى ذات مفصولة عن كل شيء، إنها حاصل التطور ضمن زمنية يحييها السرد ويبني خصوصيتها، وذاك ما تحيل عليه الحياة المهنية مثلا، التي قد تقود الفرد من مجرد موظف بسيط إلى رئيس مصلحة أو متحكم في مجموعة من المصالح، كما يمكن أن تقود من تلميذ يتهجى الكلمات، إلى عالم ينوء كاهله بالمعارف، وهو ما يكشف عنه أيضا ألبوم الصور الشخصية التي يؤرخ للجسد ويروي تفاصيل الزمن فيه، بدءا من حالات نموه الأول مرورا بشبابه وانطلاقته إلى أن يهده الترهل وتزحف عليه التجاعيد من كل جانب.

إن تجنب الاندثار والتلاشي تحت وطأة زمن يكتسح كل شيء في طريقه، يفترض في تصور ريكور دائما، حالة تشير إلى ما يسميه “الدوام في الزمن». يتعلق الأمر بمبدأ يؤكد التطور ضمن البنية ذاتها. إن الأمر شبيه عنده بمحرك غيرت كل أجزائه، دون أن تمس بنيته الأصلية. وهذا الدوام هو الذي يدفعنا، ونحن نتأمل أو نكتب سيرة أو نستعيد ذكرى من حياة مضت، إلى التعامل مع “التغير باعتباره شيئا يقع على شيء لا يتغير أبدا”.. إنه الثبات الحقيقي أو الاستيهامي الذي نبحث عنه في الكتابة.

وعلى هذا الأساس، فإن التقابل بين المماثلة والعينية سينهار عندما “نضع الهوية في عينها محل الهوية المماثلة، ذلك أن الفرق بين “المماثل” و”العيني” ليس شيئا آخر غير ما يمكن أن يميز بين هوية جوهرانية أو شكلية وبين هوية سردية. فبمستطاع العينية أن تفلت من مفارقة المماثل والآخر المختلف، لأن هويتها قائمة على بنية زمنية متطابقة مع نموذج لهوية دينامية هي حاصل إفراز بويطيقي لنص سردي».

وللإحاطة بمضمون هذا الترابط الدال على “الدوام في الزمن” يقترح ريكور بلورة “هوية” ثالثة أطلق عليها “الهوية السردية” وهذه الهوية قادرة، في تصوره، على خلق مصالحة بين ما يشير إلى “المماثل” وبين ما يحدد “العيني”. إنها تحمي الأول من التلف والتلاشي داخل زمن لا يبقي ولا يذر، وتسهم، في الوقت ذاته، في بناء الثانية وتجعلها سندا لحقيقة تخص الذات وحدها ضمن كلية سيرورتها. فنحن في نهاية الأمر لسنا لحظة ولسنا موقفا، بل مجموع اللحظات المشكلة للحياة وكل المواقف التي عبرنا عنها أو عشناها في الممارسة. وهو ما يعني أن التعرف على هذه الحياة مجتمعة، يقتضي استحضار فعالية لن تكون سوى السرد، ففيه وحده تتخذ الحياة شكلا ويتم تعقلها.

وقد نحت هذا المفهوم في بداية الأمر من أجل خلق مصالحة بين عوالم التخييل وبين حقائق التاريخ ووقائعه الفعلية، وهو أمر لن يتحقق في تصوره إلا من خلال “افتراض وجود بنية كبرى قادرة على استيعاب محكيات التخييل ومحكيات التاريخ لكي تصبح هي المعبر عن هوية سردية خاصة بفرد أو بشعب وهو أمر تعبر عنه، بشكل من الأشكال، ما يطلق عليه حاليا “الأساطير المؤسسة”، وهي أساطير قد يبلورها أفراد يبررون بها تفوقهم. وقد تكون أساسا تقوم عليه العنصريات المختلفة. كما قد تكون سندا لامبراطوريات وأديان (هل يمكن أن نفصل بين تاريخ الإسلام وبين مجموع الحكايات التي نسجها المخيال عن حياة الرسول والصحابة، وعن الأولياء الصالحين وذوي الكرامات أيضا؟)

وسيعمل على توسيع مداه لكي يصبح أداة توسط بين ما يروي تفاصيل حياة فرد معزول، وبين محددات انتمائه إلى زمنية يحميها تاريخ شفهي أو مكتوب. فاستنادا إلى الدور الذي يقوم به السرد في تأثيث الوجود ومنحه بعدا إنسانيا، ستكون أفضل وسيلة للتفكير في الزمن هي استعادته من خلال حكاية، وعدا ذلك لن نمسك سوى بمفاهيم قد ترضي التأمل المجرد، ولكنها لن تقول أي شيء عن الوجود الإنساني في الزمن. ذلك “أن فهم الذات قائم على التأويل، ويجد هذا التأويل في المحكي، وفي علامات ورموز أخرى، أداة التوسط فيها، وتستند هذه الأداة إلى التاريخ كما تستند إلى التخييل، وهي التي يجعل تاريخ حياة ما تاريخا تخييليا أو تخييلا تاريخيا يمكن أن يجمع بين أسلوب الهستوغرافيا الخاص بالبيوغرافيات، وبين الأسلوب الروائي الذي يميز السيرة”.

وهذا ما يسمح لنا، من هذه الزاوية، بتحديد كل حالات التلاقي بين ما يعود إلى الوقائع الفعلية بحصر المعنى (ما يصنف ضمن التاريخ حقا)، وبين ما تصوغها الاستيهامات على هامشها (النفخ في الواقعة من داخلها)، ذلك أن “تشكل الهوية السردية يوضح، بشكل جلي، لعبة التقاطع بين التاريخ والمحكي ضمن العملية التي تؤدي إلى تشخيص زمن هو من طبيعة كوسمولوجية و فينومينولوجية في الوقت ذاته.

وعلى الرغم من أن الزمنية التي تحتضن الهويتين معا هي من الطبيعة نفسها، فإن الفرق بين ما ينتمي إلى هوية تشير إلى الخاص والى الشبيه في الوقت ذاته، وبين العينية التي تصنف الذات باعتبارها واحدة في ذاتها، يكمن في أن المماثلة من طبيعة مجردة توهم بحقيقة ثابتة، في حين تتحدد العينية من خلال وجه سردي يمسك بالثابت من خلال حالات التطور الممكنة داخله، وبذلك تدرج “من خلال “الهوية السردية”، التبدل والتغير ضمن حياة متماسكة” . وقد يكون هذا التداخل، أو على الأقل استحالة الفصل بين ما ينبعث من وعي الذات، وبين ما يأتيها من خارجها، هو الذي يجعل الهوية السردية متحولة ودائمة التشكل. وهو أمر بالغ الأهمية في تبلور حقائق السيرة الذاتية وطريقة التعامل معها. ذلك أن “المكون التاريخي” ضمن عملية تبادل الأدوار بين التاريخ والتخييل، يقوم بتصنيف المحكي الذاتي ضمن تسلسل للوقائع عادة ما يكون خاضعا للقوانين نفسها التي يحتكم إليها السرد التاريخي، في حين يشده المكون التخييلي إلى التنويعات المخيالية التي قد تخل بالهوية السردية وتشوش عليها وبذلك قد تكون السيرة الذاتية هي الفضاء الفني الوحيد الذي يتحقق من خلاله التخييل ضمن وقائع التاريخ وإكراهاته.

هناك إذن، تداخل بين التجربة الفردية المحاصرة بحقائق التاريخ، وبين الزمنية التي تبنيها كل أشكال الاستعادة، وهذا ما يجعل السيرة تجربة تاريخية / تخييلية تبنى ضمن زمنية مفتوحة وتصرف وفق أحكام دلالة لا تبنى مع الحدث، بل يصبح الحدث وصياغته مصدرها الأساس. وبهذا لا نستطيع، كما فعل ذلك هوسيرل، التغاضي عن الزمن الموضوعي، لأننا لا يمكن أن نستخلص زمنا موضوعيا، هو في الأصل زمن الواقع كله، من زمن فينومينولوجي ليس سوى زمن للوعي الفردي. والحال أن هذا يولد من ذاك.

فهل يعني هذا التشكيك في حقائق السيرة الذاتية؟ أم يفرض النظر إليها من زاوية لا تفصل بين “الخلق التخييلي” وبين “حقيقة الواقع”؟ بعبارة أخرى، هل تقوم كتابة السيرة بالتقاط عناصر التحول في الذات، أم ترمي إلى الإحاطة بالثابت فيها وحده؟ إن التناقض ظاهري فقط، أما في الجوهر، فإن العملية الأولى هي التي تقود إلى الثانية وتجيزها. وذلك ما يبرر، في تصور بول ريكور على الأقل، الفصل بين “المماثلة” في الزمن عن “العينية” في الجوهر الذي تبنيه السيرورة داخله. بعبارة أخرى، إننا نتجاوز من خلالها “ذلك التقابل القائم بين زمنية تاريخية مبنية ضمن زمن كوني، وبين زمن تتحكم فيه متغيرات المخيال التي هي من طبيعة تخييلية ” وهي حاصل “الهوية السردية”.

وهذا التجاوز ليس إجرائيا فقط، بل غائيا أيضا، أو ربما هو كذلك في المقام الأول. فالذي يكتب لا يستعيد زمنية ولت، كما يبدو عليه الأمر في الظاهر، بل يبحث عن الانسجام في ما يبدو متنافرا، أي من خلال ما تعرضه زمنية لاحد لها في البداية والنهاية. إن تفادي ضياع الهوية، لا يمكن أن يتم إلا من خلال ما يمكن أن يضمنه “الدوام في الزمن”، كما يقول ريكور دائما. وهذا الدوام هو ما يصنعه الوجود في السرد، أي هوية الفرد في الزمن المحكي. وهي هوية تخطئها العين (تبدلات هيئة الفرد الذي يحكي) ولكنها قابلة للتحديد من خلال العيني في الذات.فما بين موقع الشخص / الفرد في التاريخ (زمنية قابلة للعد) وبين تطوره الخاص (أي ما يعود إلى الذاتية) تتحدد ممكنات الهوية الذاتية، وتبنى. ولن تكون وفق ذلك سوى من طبيعة سردية، ولأنها كذلك، فإنها تعد في الأصل محاولة لبناء زمنية خاصة بالوعي الفردي ضمن زمنية موضوعية هي زمن الواقع والتاريخ. وفي الحالتين معا، فإنها لا تقدم حقائق موضوعية، بل تبني حقائق ضمن ممكن سيري ليس سوى رغبة في بناء قصة لا تلتقط كل التفاصيل فيها، بل تنتقي ما يخدم حبكتها. “حينها تصبح الذات قارئا وكاتبا لقصتها الخاصة” في الوقت ذاته.لذلك، لن تكون السيرة، ذاتية كانت أو غيرية، تاريخا، بالمعنى الذي يحيل على “مستندات” و”وقائع” احتفظت بها الذاكرة الجماعية وأكدتها الموسوعات. فهي لا يمكن أن تبنى ضمن ما يقتضيه بناء “الحدث التاريخي” بكل إكراهاته. وهذا أمر بيّن؛ ذلك أن التاريخ يتعاطى مع الإنساني بالجمع ويركز على أحداث وتغيرات خاصة بمجتمعات، ولا يمكن أن يركز على الوجود الفردي المعزول. وقد يكون هذا ما يبرر النظر إلى البيوغرافيا باعتبارها نوعا تاريخيا هامشيا، بل قد ينظر إليها أحيانا باعتباره شكلا بسيطا من أشكال الهستوغرافيا” .والحال أن موقع الفرد وأحاسيسه مركزية في الحدث السيري، ولا يمكن تحديد جوهره إلا من زاوية فعل سردي يدقق في التفاصيل ويعلي من شأنها. فمن خلال هذه التفاصيل تبنى كل الأحكام والتقديرات، إذ “لا وجود لمحكي محايد من الناحية الأخلاقية… لقد كان دائما أداة للتلقين الأخلاقي» (26) وضمن ذلك يجب إدراج الفصل الذي يقيمه ألكسندردوما بين ما يسميه “الكائنات الحية للرواية” وبين أشباح التاريخ ، ولكنها ليست رواية أيضا، لأنها تترفع عن التخييل انتصارا لرغبة في صياغة قول “صادق” قائم على المعاينة والمشاهدة، وهو أمر لا يشكل، في نهاية الأمر، قيمة فنية في ميدان السرد الحكائي. والحاصل، كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الأولى، إنها تنزاح عن النوعين معا، وترفض أن تصنف ضمنهما.وتلك هي مفارقات السيرة وطابعها الهجين.

إن السرد الروائي يبني مساراته استنادا إلى تصرف حر في الفضاء والزمان وصياغتهما وفق ما تشتهيه “شخصيات من ورق” لا امتداد لها خارج “النوع الثقافي” الذي يتحكم في طريقة إنجاز الفعل وفي أشكال تلقيه. فالروائي لا يثق سوى في ما يمكن أن تشيده آليات السرد ضمن «العوالم الممكنة»، فهي «البناءات الثقافية» التي تستمد منها الأشكال الفنية، مجتمعة، مضامينها في التركيب والدلالة والتسنين الجمالي على حد سواء.

أما المؤرخ ، فيقوم على العكس من ذلك، بـ»تعرية» الشخصيات، إنه ينزع عنها ثوب التفاصيل والجزئيات التي لا يمكن لوجود السيرة «والرواية» أن يستقيما بدونها. بعبارة أخرى، لا يقوم المحكي التاريخي سوى بالتقاط ما يسعفه في صياغة مفاهيم هي الغاية من كل حكي. وبين هذا وذاك، تبنى عوالم سيرة هي مزيج من فساحة الفن وإكراهات التاريخ. وعلى عكس ما تبدو عليه الأمور في الظاهر، فإن بناء «عالم» سردي سيري يقتضي الانتقاء والحذف والتضمين، وتلك هي الحدود التي تفصل بين التحرك ضمن مساحات التخييل المفتوحة في الزمان والمكان، وبين الالتزام بحقائق معيش يومي.

استنادا إلى ذلك، إذا كانت الرواية تعطينا الشيء الوحيد الذي يزهد فيه التاريخ ويزدريه، فإن السيرة الذاتية تحتفي بالتاريخ دون الالتزام بقوانينه وعمومياته. إنها تبنى ضمن تفاصيل حياة شخص تشكل الذاتية عنده مصدرا لكل الحقائق؛ أما هاجس المؤرخ فهو وضع اليد على حقيقة يتهددها النسيان وينسبها تعدد الرؤى وتنوعها، لذلك لا يمكنه الوصول إليها إلا إذا تخلص من الزمن المشخص لكي يسكن المفاهيم المعممة.

وهذا ما يفصل بين السرد التخييلي وبين سرد التاريخ. إن «الأول قادر على تقديم حياة بكاملها باعتبارها كلا موحدا ضمن زمنية سردية قصيرة جدا، (يوم واحد) ، في حين يحتاج التاريخ الى وقائع مكتفية بذاتها هي ما يشكل عند المؤرخين مصدر الحكم والتصنيف.

وهذا الفرق هو الذي يجيز الاستعانة ، في كتابة السيرة، بما يمكن أن تأتي به عوالم الذات التي «تتذكر» وتستطيع، من خلال هذا التذكر، التخلص من الحقيقة في أفق إعادة صياغتها وفق قواعد تقود إلى منح الحياة انسجاما تفتقر إليه في واقعها.

وفي جميع الحالات، فإن القارئ لا يبحث في «السيرة الذاتية» عن أحداث تاريخية لا يعرفها، بل يود التعرف على مواقف كاتبها من هذه الأحداث،إنه يبحث عن زمنية تصنعها الذات، أو زمنية تخص التفاصيل وحدها. إنه يطمح الى استعادة ما غيبه الدهر أو سها عنه. ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن السيرة الذاتية (وكذا الرواية التاريخية)، تعيد للزمن دفقه المعتاد من خلال السرد، إنها، شأنها شأن هذه الرواية، « تتحول الى تخييل حتى وهي تحاول إعادة بناء ماض قابل للتعقل»(29). ذلك أن الفاصل بين الحدث والمتلقي ليس زمنا فحسب، بل مضافات لغة أيضا.

قد تكون السيرة الذاتية، بذلك، «خلقا ذاتيا، فالإنسان يرغب، تحت ذريعة رواية حكايته، في تكرار وجوده الخاص»وهو أمر يتحكم، إلى حد كبير، في مضمونها وأشكال تجلياتها، فاستنادا إلى هذا الخلق، تصبح السيرة، «قراءة ثانية للتجربة، وقد تكون هذه القراءة أصدق من الأولى، لأنها تشكل وعيا بالذات» ، أو هي كذلك لأنها منفصلة، في حقيقة الأمر، عن التجربة»الحقيقية»، إنها تتأملها من خارجها. يتعلق الأمر بالعودة إلى «الصوت الداخلي» باعتباره مصدرا لـ «حقيقة» يجب تعميمها، أو بناء حقيقة تؤكدها حقائق التاريخ.

هوامش:

– عن دورية «المشروع» العدد 14 خريف 2020 الذي خصصته لموضوع «السير الذاتية لرجالات الحركة الوطنية المغربية وامتداداتها».

– نعتذر عن حذف المراجع لضيق الحيز.

اترك تعليقاً