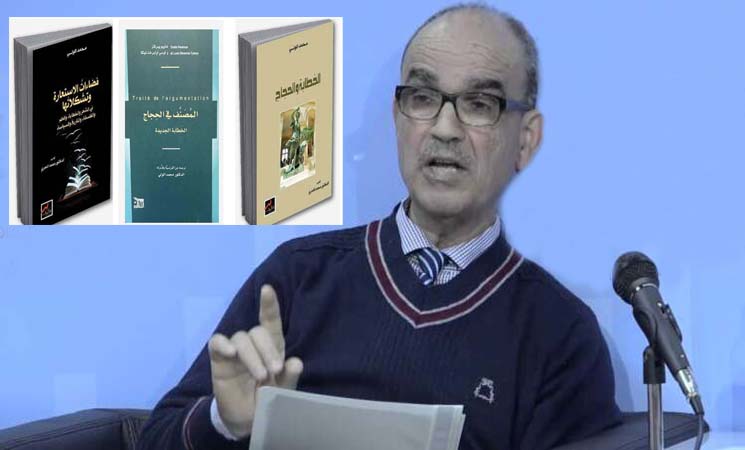

بمناسبة الإصدار الجديد والهام ،من حيث العبارةُ والمحتوى، «المصنف في الحجاج» للدكتور محمد الولي، كان لنا هذا الحوار مع البلاغي وجراح الاستعارة حول موضوعات متنوعة، منها: الترجمة، الاستعارة.. وكتابة السيرة الذاتية. وهذا نصه:

p في البداية نهنئكم أستاذي بمناسبة الإصدار الجبّار من حيث العبارةُ والمحتوى «المصنف في الحجاج»، والذي تشرَّف المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط في دورته 28 بتحقيق السّبق في احتضانه وعرضه. والأكيد أن إنجازه نال من جهدكم ووقتكم الكثير والكثير. من هنا نخصّكم بالسؤال عن سياق ترجمة المصنف في مساركم العلمي، والمدة الزمنية التي استغرقها؟

n أجمل الشكر لك. بداية، جاءت الفكرة في سياق الاهتمام بالنظريات الحجاجية في العالم العربي عموما؛ ولكنها ارتبطت أيضاً في سياق اهتمامي بالحجاج. أنت تعرفين أن أطروحتي للدكتوراه التي تمت مناقشتها أواخر سنة 2000 «الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية»، تتألف من ثلاثة أبواب: الباب الأول، خصصته للتراث الأرسطي، وكان مركز الاهتمام هو الاستعارة؛ إذ وجّهت كل عنايتي في الباب الأول إلى أرسطو، خاصة كتابيه «الخطابة» و»فن الشعر».

والباب الثاني، خصصته لمفهوم الاستعارة في البلاغة العربية خاصة عند عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني، ودائما بؤرة الاهتمام هي الاستعارة. أما الباب الثالث، فخصصته لشاييم بيرلمان؛ وكانت العناية موجّهة إلى كتابيه؛ المصنف في الحجاج Traité de l’argumentation، والثاني المختصر للمصنف وهو الإمبراطورية الخطابيةL›empire rhétorique.

وطبعا الأمر يعود إلى اهتمامي الشخصي، ولكن الناشر العربي «دار الكتاب الجديد» التي يديرها الصديق سليم أحمد زُريقاني، لاحظ هو أيضا هذا الاهتمام عندي؛ فراودته الفكرة، واقترح عليّ ترجمة المصنف. وتَمّ توقيع العقد سنة 2009، أي قبل حوالي أربع عشرة سنة، والعمل تم إنجازه متقطعا؛ أحيانًا نتوقف سنة أو سنتين أو ربما أكثر. فهذا الحيز العُمْريّ ليس كله في ترجمة المصنف، فإعداد المسودة الأولى الغفل، استغرقت مني ثلاثة أشهر؛ كنت أشتغل يوميا، صباح مساء، وأحيانًا ليلا. لقد انعزلت لأجل هذا الغرض ببيتي في تامسنا بالرباط، بعيدا عن أسرتي. وبعد إنجاز الصيغة الأولى، كانت هناك تسع مراجعات، أو ربما أكثر؛ وهي مراجعات مدقّقة، لأن الأمر لا يتعلق بالنص من حيث لغته الطبيعية فقط، بل بلغته المصطلحية، لأن النص زاخر بالمصطلحات التي ينبغي أن تكون مراقبة مراقبةً شديدة.

الآن وبعد نشر المصنف، يمكن أن نستأنف النقاش بين الباحثين المختصين بالنظرية الحجاجية، لأننا قد ضمّنا أو أمّنّا نصّا أساسيا أو مِفصليّا – كما يقول الناشر -، في النظرية الحجاجية. وأرى أن كتاب المصنف يحتل المحطة الثالثة؛ الأولى كانت لأرسطو بفضل كتابيه «الخطابة» و»الطوبيقا»، والثانية لأهم علماء الخطابة في العصر اللاتيني بأكمله، أعني خطيب روما الأشهر: شيشرون، صاحب الثلاثية De l’orateur،والثالثة لشاييم بيرلمان الذي عاد بالبلاغة إلى جوهرها الحجاجي الأرسطي. وأنا أعتبره أب النظرية الحجاجية المعاصرة. وشخصيا أنتظر أن يفتح باب النقاش بعد نشر هذه الترجمة للمصنف.

p اعتبر بول ريكور الترجمة استضافة للغة الآخر. وأنتم استضفتم عدة نصوص أجنبية، وقمتم بترجمتها إلى اللغة العربية؛ والأمثلة كثيرة، منها: الكلام السامي، بنية اللغة الشعرية (مشترك مع محمد العمري) بل، حتى تدويناتكم على صفحة الفايسبوك تتزيّا باقتباسات ترجمتموها من الفرنسية أو الإسبانية إلى اللغة العربية. واليوم، نحتفي بالمولود المُغَنّج، الموسوم بـ «المصنّف في الحجاج». وكلها ترجمات متقنة وراقية. فما الذي يحرص عليه محمد الولي أثناء عملية الترجمة؟

n يهمني كثيرا أنني ركبت هذه المغامرة، مغامرة ترجمة هذا الكتاب. هذا هو الأهم بالنسبة لي.

حينما شرعت في ترجمتي لهذا الكتاب، حاولت أن أجعلها ترجمة جيدة وممتازة؛ وأن الرقي في العمل، لا يتعلق عندي فقط بالترجمة، وإنما في كل ما أقوم به من دروس ومحاضرات، ونشر للمقالات.. حتى نقاشي مع الطلبة، أحرص على أن يكون جيدا ومفيدا وواضحا.

بالنسبة لي، أحاول أن أجعل الترجمة أولا واضحة ومفيدة ودقيقة ما أمكن ذلك. وطبعا هذه المراجعات والتدقيقات هي التي تستغرق الجزء الأكبر من الوقت، خاصة أنها لا تهتم فقط باللغة الطبيعية للكتاب، ولكن تتعلق أساسا بالمصطلحات التي يستعملها هذا العالِم أو ذاك؛ لأن هذه المصطلحات قد نجد ما يقابلها في نظرية الخطابة العربية أو البلاغة العربية؛ ولكن هناك من المصطلحات ما لا نجد لها مقابلا. فهنا ينبغي أن نجتهد في وضع وابتكار المصطلحات. أنا شخصيا أتفادى الإكثار منها، وأفضل مصطلحا غامضا بعض الشيء على مصطلح جديد قد لا يفهمه القارئ. إذن أنا أحمل همّ توفير قناةٍ للتواصل والتفاهم مع القارئ، وأتجنب ما أمكن الهجوم عليه بمصطلحات جديدة قد تكون مقابلاتها المتوفرة باللغة العربية تشكو من بعض الغموض.

إذن، بالنسبة لي، أفضل مصطلحًا شائعاً ومتداولا ومعروفا لدى القراء، من أن أُداهمهم وأهجم عليهم بمصطلحات جديدة قد تثير رعبهم؛ فأنا متشبث بتفادي الإكثار من المصطلحات الغريبة التي يمكن أن تفاجئ القارئ. همّي هو إقامة خط للتواصل معه بلغة عربية سليمة جيدة، إذا جاز القول، وباحترام المحتوى الذي أترجمه، والذي أنقله من لغةٍ أجنبية إلى اللغة العربية.

p المشهد الثقافي العربي عموما، والمغربي على وجه الخصوص، فخور بترجمة عملين عظيمين لشاييم بيرلمان؛ الأول موسوم بــ: «الإمبراطورية الخطابية صناعة الخطابة والحجاج» لمترجمه الدكتور الحسين بنو هاشم، والثاني، موسوم بــ»المصنف في الحجاج» المحتفى به اليوم. والعملان معا صادران عن دار الكتاب الجديد المتحدة ببيروت. فهل هناك اتفاق بينكما حول منظومة مصطلحية ترجمية موحّدة؟

n بكل صراحة، كل واحد منا، أنا والباحث الحسين بنو هاشم، يشتغل باستقلال تام عن الآخر.

وأعتقد أن الاتفاق الذي كان بيننا، غير مكتوب وغير مُصرّح به، وهو أن يشتغل كل واحدٍ منا في سرية تامة. وأنا تفاديت الدخول في هذه الدوامة، يعني مسألة التنسيق. وطبعا حين أقول إنني اشتغلت باستقلال عما يشتغل به الآخرون، فهذا يعني أن لديّ مصطلحاتي الخاصة، ومفاهيمي، وخطتي، وفلسفتي، وأيضا أخلاقي في ما يتعلق بعملي، وأنا حريص على التفاهم مع القارئ، وأحاول ما أمكن أن أكتسبه، وأحترم معرفته، وأن أراعي ذخيرته المعرفية في الخطابة، وألّا أفاتحه منذ البداية بلغة جديدة؛ بل أحاول أن أتحدث معه بلغة متداولة، أو أقرب إلى التداول، والمصطلحات التي أستعملها متفاوتة مع التي يستعملها الحسين بنو هاشم.

إذن فلسفتي تنصرف إلى إقامة هذه العلاقة العفوية البسيطة السهلة بحيث تحاول استدراج القارئ الى الفضاء الذي أشتغل فيه. همي هو كسب هذا القارئ عبر أقصر الطرق. ولذلك فإن مصطلحًا دقيقاً في هذا المجال هو حلم، أو وهم، وربما ادعاء. المصطلحات كلها تشكو من بعض الغموض؛ وطالما اشتكى الباحثون من غموض أغلب مفاهيم بيرلمان، والمصطلحات التي يستعملها.

كل واحد منا اشتغل باستقلال عن الآخر؛ ولذلك ستلاحظين أن هناك لغتين مختلفتين في المصنف وفي الإمبراطورية الخطابية. هذا من حيث الإعلان. وكنت حريصا على أن يلتزم كل طرف منا الحذر الكامل أمام فعل الآخر، وألا ينسب المرء إلى نفسه أشياء ليست له.

p لننتقل أستاذي من مجال الترجمة إلى مجالات أخرى. وقد صدر لكم:

«الاستعارة عند السكاكي» (1983)، «الاستعارة الحية لبول ريكور» (1989)، «الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية» (2005)، «فضاءات الاستعارة وتشكلاتها في الشعر والخطابة والعلم والفلسفة والتاريخ والسياسة» (2020). فما سر اهتمامكم بالاستعارة؟ وهل هي مبحث مخيف – إن جاز التعبير-؟

nأولا، يعود اهتمامي بالاستعارة، بكل بساطة؛ إلى انجذابي بأدبية الأدب أو بشعرية الشعر؛ فحينما ننصرف إلى تحليل النص الشعري، فإن هذا النص يعتمد بالأساس على الاستعارة. لا يوجد شعر بدون استعارات، والاستعارة هي نواة أو قلب الممارسة الشعرية؛ وبالتالي هي قلب النظرية النقدية. فاهتمامي بالاستعارة ناشئ عن هذا الهم.

ثانيا، إن التحاليل التي نجدها عند البلاغيين العرب للاستعارة، خاصة البلاغيين المتأخرين الذين أسميهم ببلاغيّي عصور الانحطاط. التحاليل التي قدموها تبعث الكثير من الشكوك والغموض، فالتحديدات ليست دقيقة وليست كافية، خاصة تلك المعالجات التي نعثر عليها في علم البيان؛ فهذه المعالجات غير كافية وغير دقيقة، ولكنها بالأساس غير مرنة حينما نقدمها إلى القارئ.

ثالثًا، أخذت الاستعارة نصيب الأسد في النظرية الشعرية المعاصرة، وفي البلاغة، وفي الأسلوبيات؛ بل وحتى في العلوم الإنسانية. والاستعارة لها دور فعال، ودور الهيمنة في الممارسة اللغوية، وربما ليست هناك أداة تحظى بمثل هذه الهيمنة. فالاستعارة حتى في التداول اليومي كثيرة، حيث نتحدّث عن التقدّم وعن التخلّف، ونتحدّث عن الإشراف على العمل، وعن السقوط، والتدنّي، ونتحدّث عن العقل، ونتحدّث عن القِران، وعن نقاش دافئ، ونقاش بارد، وغير ذلك. فكلمة الاستعارة هي استعارة، لأنها تدل على إعارة كلمة أو تسمية شيء لشيء آخر شبيه.

أحاول ما أمكن أن أجعل كلامي عن الاستعارة كلاما واضحًا ودقيقا ومستقصيا؛ وأحاول أن أبحث عن استعمال الاستعارة في مجالات أخرى غير الشعر، كما هو الأمر بالنسبة للغة التداول اليومي، والخطاب السياسي، والإشهار، وما يشبه ذلك.

هل الاستعارة مبحث مخيف؟ بالنسبة لي مبحث الاستعارة مبحث آسر، يجذبني كثيرا، والحديث عن الاستعارة يتطلب الدقة، والكثير من الصبر. خاصة حينما يتعلق الأمر بالنصوص القديمة التي اهتمت بالاستعارة. هناك الكثير من التفاصيل والجزئيات ودقائق الأمور تتطلب التفكير الكثير، وتتطلب التدقيق. الحديث عن الاستعارة ليس كلامًا فضفاضا، وليس كلاما عاما؛ وإنما يتطلب إنسانا صانعا يعتمد على بعض المفاهيم الدقيقة. حينما نخوض في الاستعارة،تفرض باقة من المفاهيم نفسها علينا. منها: المجاز، والمعنى، ومعنى المعنى، والمعنى السياقي، والنظم، والمواقع الإعرابية والنحوية للاستعارة، وتتحدث عن الاستعارة القديمة، وأين تتمثل جدّتها ونجاحها وفوزها وفشلها، إذا جاز القول.

إن الحديث عن الاستعارة أشبه بالحديث عن أمور العروض والأوزان والنحو؛ وعند المحدثين اللسانيين، الأمر يتطلب الدقة. بهذا المعنى يمكن أن تكون مخيفة في البداية، أي عندما نقتحم هذا الموضوع؛ ولكن مع الصبر، ومع الشعور بالراحة، ونحن نتحدث في مجال واضح، أو نحاول أن نجعله واضحا، يصبح موضوع الاستعارة موضوعا آسرا.

p كما تعلمون أستاذي، لقد اخترق الحجاج كل أنواع الخطابات الإنسانية، بما في ذلك الخطاب السردي عموما، والخطاب السير ذاتي بشكل خاص. فما حظ «زمن الطلبة والعسكر» لمحمد العمري من الحجاج من زاوية رؤيتكم؟ خاصة أنكم كتبتم عن هذا المنجز، ورافقتم الكاتب في جزء من سيرته.

nسيرة العمري، لها أغراض حجاجية، بل إقناعية. وطبعا هذا القصد الإقناعي، يتم بشكل موارب، إذا جاز القول؛ فهو لم يعرض ذلك في إطار حجاجي مباشر، وإنما في شكل سيرة؛ كأن الأمر يتعلق بكون الحكاية مرتبطة بحياة الفرد أو بسيرة هذا الفرد؛ ولكن الحكاية، في الحقيقة، تحمل مضمرات حجاجية أو إقناعية. وبما أنه يتحدث عن واقع ما، وقد يستهجن عيوبه، كما أنه قد يثني على محاسنه، فهذا يعني، أنه يدفعنا إلى استهجان ما يستهجنه وإلى قبول ما يقبله.

إذن هناك غرض حجاجي، لأن صاحب السيرة يدفعنا بشكل موارب إلى اتخاذ موقف ما؛ قد يكون متطابقا مع موقفه هو، أو يجعلنا نسلّم بما يسلّم به، أو يدفعنا إلى اتّخاذ سلوك ما، أو تغيير أفكار ما بشأن هذا الواقع. هذا السرد ليس سردا بريئا، بل هو سرد آثم، أي يدفعنا إلى اتخاذ موقف مما يعرضه علينا المؤلف.

p قُلتم أستاذي عن سيرة العمري «زمن الطلبة والعسكر»: «يبسط العمري الموضوعات ويتناولها بمِشرط المُشرّح»، وقُلتم عن سيرة بنكراد «وتحملني حيرتي وظنوني»: «تستقطب هذه الباقة الحكائية مِشرط الجرّاح». إنّ توظيفكم لهذا الحقل المعجمي: (مِشرط، المُشرّح، الجرّاح)، يجعلنا نتساءل: هل هذا يعني أن كتابة السيرة الذاتية ليست مجرد جلسات صفاء مع النفس، أو نبشا في أجداث الذاكرة الندية، وإنما هي عملية جراحية لبطن الماضي، واستئصال لأورامه؟

n كما تعرفين، كتبت عن سيرة محمد العمري «زمن الطلبة والعسكر»، وكتبت عن سيرة بنكراد «وتحملني حيرتي وظنوني»؛ وهؤلاء بالنسبة إليّ قاما بعمل الجرّاح. استخدمت استعارةً جلبتُها من المجال الطبي، واستعرت منه استعارة الجراح، والمشرّح، والمشرط.

بالنسبة لي، الأمر فعلا يتعلق بعمل الجرّاح، ويقتضي الوقوف على بعض الأمراض الجسدية، ويحاول علاجها أو استئصالها. إذن ما يحاوله العمري وبنكراد، هو الحديث عن بعض الأضرار التي يعاني منها جسد المجتمع، أو بعض الأورام، أو بعض العاهات التي ينبغي استئصالها. وقد استخدمت هذه الاستعارة لوصف هذا العمل الذي يقوم به كل من محمد العمري وسعيد بنكراد. إن هاتين السيرتين، ليستا من السير الاحتفالية، وإنما من السير النقدية. هما عرضا لأمراض المجتمع. وبما أنهما جامعيان، فإنهما يتحدثان عن الأمراض التي وجداها في الجامعة، وفي البحث، وفي النشر، وفي التأليف.. يتحدثان إذن عن العاهات في المجالات الثقافية والفكرية. وكان عملهما أشبه بعمل الجرّاح بالفعل. وأنا لم أنتبه إلى هذه الاستعارة التي استعملتها أكثر من مرة سواء مع سعيد بنكراد، أو محمد العمري. نعم أنت مُحقة.

p هل ترون أستاذي، أن رائد البلاغة العربية الكبير محمد العمري، نال العناية التي يستحقها؟ وهل تم إنصافه، لاسيما في المشهدين الثقافيين العربي والمغربي؟

n نَعم، الأستاذ العمري قامة كبيرة في مجال البلاغة العربية؛ ولا أعتقد أن هناك في المغرب من يمكن أن يزاحمه هذه المكانة، فإنجازه في تاريخ البلاغة العربية، إنجاز مهم جدا، ومكانته وسط البلاغيين مكانة محترمة جدا؛ وكذلك في الخطاب النقدي العربي، سواء في تونس أو الجزائر أو في الشرق العربي أو في مصر أو العراق…

وهل نال العناية التي يستحقها؟ بكل صراحة، هو يستحق عناية أكبر، خاصة أنه ليس مؤرخا للبلاغة العربية فقط، وإنما هو مساهم أيضا في نظرية الشعر. أطروحته الأولى كانت حول الخطاب الشعري «الموازنات الصوتية في لغة الشعر». كما أنه مساهم أيضا بمجموعة من المؤلفات التي تتعلق بمعالجة الخطابة من وجهة النظريات الحديثة في الخطابة، وأيضا عنده كتب هامة في شكل توازي الشعر، وهي من الكتب الرائعة في هذا الميدان. ولا أعتقد أنه يمكن تعويضها بأي كتب أخرى. طبعا إسهاماته مهمة جدّا جدّا، وعناية النقد العربي به عناية مستحقة. ولكنه، يستحق أكثر من ذلك.

p كتبتم أستاذي عن سِيَرِ الأصدقاء. فهل تراودكم فكرة كتابة سيرتكم الذاتية؟

n نعم، تراودني فكرة كتابة سيرتي الذاتية؛ وقد بدأت فعلا في تحرير فصل منها. حيث أحكي فيه عن الفترة التي قضيتها في الحسيمة خلال دراستي في الثانوي، خاصة مع الأستاذ محمد أقضاض الذي كتب سيرته «جمر تحت الجلد»، وهي سيرة رائعة جدا، وله لون خاص، وطابع خاص، ومزاج خاص. هي سيرة ممتعة مثل سيرتي العمري وبنكراد.

ما أريده الآن، هو أن أثبّت ماضيّ الشخصيّ. لا أقول أن أحنّطه، ولكن أريد أن أحوّله إلى نص. فأنا أيضا أريد أن أعرفه؛ ولن أعرفه إلا بعد تحريره وتحويله إلى سيرة ذاتية، أو سيرة فكرية.

أكيد الفكرة تراودني، فقط ألتمس بعض الوقت. وأيضا بعض الأصدقاء يستفسرونني بشأن هذه السيرة الذاتية التي يمكن أن أحررها في الآجال القريبة إن شاء لله.