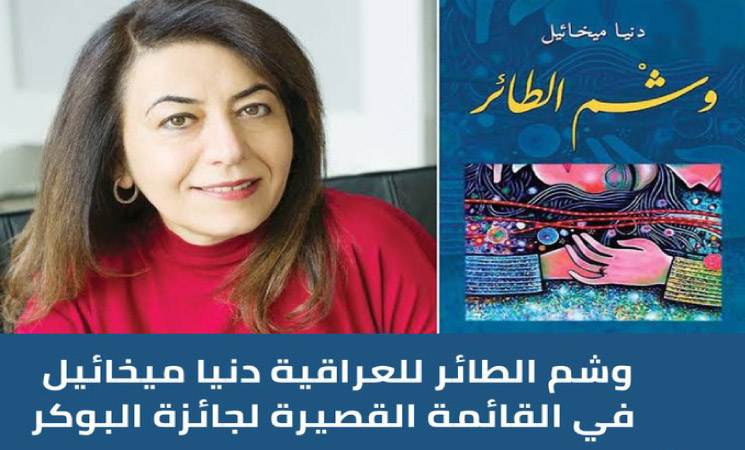

الحقيقةُ أنَّ الحديثَ عن «وشْم الطائر» كرِوايةٍ كما صارت تُكتَبُ اليومَ في غالِبها، وهي تَختزلُ هنا ـ كما قد يبدوـ سَرْد مأساة أكراد العراق في 256صفحة!، وهْم ما بَعده وهْم وجبَ أنْ تُفتَح عليه العيْن، ذلك أنَ تحقيقاً لمشروعٍ كبيرٍ من هذا النّوع وشرْعنته يقتضي الانزياحَ عن الكتابة التقليديّةِ في الحَكايا المألوفة ـ السِّيريّةِ والمَلحميَّةِ والفانتازيا وحكاياتِ الجَدّات… ـ إلى كتابةٍ عالِمةٍ تَغترفُ من العلومِ الإنسانيّةِ والبلاغيّةِ والأنتروبولوجيا والإثنولوجيا… وبالتّالي تَخترقُ في ذهن قارئها الحَصيفِ حُدودَ الصّفَحاتِ المُرَقَّمةِ إلى صفحاتٍ لا متناهيّةٍ من المَعارفِ تتدفّقّ خلالها مشاعرٌ إنسانيّةٌ تَلِيق بمأساة المجتمع الإيزيديّ، تَذوب فيها الثنائيّاتُ الضدّيّةُ الكلاسيّة: الصَّمت/الصُّراخ، الحُزْن/الفَرَح، الفَقْد/الوَصْل اليَأس/الأمل… في شعورٍ واحدٍ بعد إذ صارت مُزمِنة:

«أمل يشبه اليأس. فعندما يتكرّر الأمل كل يوم، يصبح اليأس أليفاً كالأمل نفسه، وبمرور الوقت يتشابهان إلى درجة أن يصعب عليك التفريق بينهما.» ص. 160.وهو مَنهجٌ عِلميٌّ صارم انتهجتْهُ الكاتبةُ لتناول قضيّة الإيزيديّين العادِلة بأكبَر ما يٌمكِنها من موضوعيّة وبعيداً عن أيّ تشكيك، وهي تَسْخر بمرارةٍ من خيوط دخّانٍ يتشبّث بها المجتمع الإيزيديّ لدرء حرب مُعلًنة عليه: «صعد إلياس مرّة أخرى مع أمه وأخته إلى سطح منزلهم كباقي الناس في المنطقة حاملين المغارف والقِدورلأن الحوت فعل َ فعلتهُ مرة أخرى وتقدّم ليبلع القمر… بعدها جلبت عاصفة الصحراء جيوشاً من مختلف أنحاء العالم لأنّ العراق بلع الكويت مثل ذلك الحوت، وهم كانوا يحاولون إفزاعه لإخراجها من جوفه. لكنهم استخدموا القنابل والصواريخ بدلاً من المغارف و القدور.» ص.76ـ77

الدقّ على الصّواني والقدور لإفزاع الحوت! الخُرافة التي لا ترتضي الكاتبةُ أن يجعلها الإيزيديّ قَدَره: «سمعت أيضاً والكلام بيننا، قالت الجارة بصوت خفيض، بأنّ الحكومة هي التي ابتكرت شخصية الحجي أبو التمن لكي يرمي الشعبُ اللوم على الحوت المسكين في جلبه الحرب وكل شيء.». ص 76.

ولمّا لم يَكن ليَخفى على الكاتبة العراقيّة ميخائيل صعوبة احتمال القارئ العربيّ القراءة عن هذه المأساة الإنسانيّة بلْه عيْشِها، فقد عمِلت على التّخفيف من حِدّتها بتقسيم هذا النصّ إلى عشرين عنواناً بين أقصى ما يُمِكن أن يَعيشه الإنسان من ألم، وبين التَّوَسُّطِ في ذلك، وبين استراحةِ المُحارِبِ في قِصص حُبٍّ رائعة تجعل الأمل داخل الألم ممكِناً.

ثمّ إنّها تؤثّث كلَّ ذلك بِغيرِ قليلٍ من تقاليدِ وعاداتِ الإيزيديّين وطرائفِهم ومستملحاتِهم..

ونتيجةً لوُعورة هذا النصِّ من حيث عدم وفائه للخطِّ التّصاعديِّ للأعمال الرّوائيّة الباردة الدّم (بداية ـ وسط ـ نهاية)، وامتلاؤه، فإنّ قراءةً شُموليّةً فيه، والدُّخول إليه من بابِه الواسع يبقى من باب المُستعصيّات.

لِنُحاول إذن أن نُطِلَّ عليه من بعض النوافذ:

1 – الصَّمت في وشْم الطائر

استهلّت الكاتبةُ عملها بوضْع رقمٍ محلَّ الحَرف (رقم27) في أوّل عنوانٍ من العناوينِ الفرعيّةِ لروايتها، في أقسى ما يُمكِن أن يَكونه الإنسان.. رقماً، وفي ما يُحِيل عليه الرَّقمُ إلى السّجن وإلى قطيع الدّوابّ وإلى النَّكِرة..

ثمّ يأتي توظيفُ تِيمة «الصَّمت» بشكلٍ مكثّف، في أقسى ما يُمكِن أن يعيشه الإنسان كما نقِف على ذلك على التّوالي في الصّفحات 10و11و 12:

ـ «الصمت هو اللغة الثالثة بين الأسيرات إضافة إلى العربيّة والكرديّة.»

ـ «لا تأتيهنّ رغبة الكلام بعد الإغتصاب. يدخلن في صمت..»

ـ «وفي يوم انقطعت ليلى عن الكلام تماماً..»

وحتّى إنّ عدوى الصَّمت ستَنتقِل إلى الأمكنة:

ـ «بدت الموصل مدينة شاحبة، صامتة..» ص.16.

ولعلَّ الكاتبةَ تَرُومُ بهذا الاستهلال الصّادِم، استنفارمشاعر الدّهشة والاستغراب والاستنكارلدى القارئ، و بالتّالي إعدادِه لتقّبّل وهضم أسوأَ وأفظعَ ما يُمكِن أن يتصوّره. ولا غرابة، فهذه «هيلين»، الشخصيّةُ المحوريّةُ في الرّوايةِ «لم تسمع في حياتها عن سوق لبيع النساء، ولو لم ترهُ بعينيها لما صدّقت بوجوده في أي زمان ومكان.» ص.8. وهي أيضاً «لم تسمع تلك الكلمة [مولانا] سوى في المسلسلات التاريخية.» ص.16. ثمّ إنَها «لم تكن تعرف مَن هو الملك غازي..» ص.17.

و»إلياس» أيضاً، صديق هيلين، «تفاجأ بمدى بدائية العيش في منطقة وادي حليقي تحديدا. بدت له طريقة حياتهم شيئاً فنطازياً وغير قابل للتصديق» ص46.

وسيَكون علينا أن ننتظر إلى حدودِ القصَّةِ الرّابعةِ من قِصصِ الرّوايةِ العشرين.. «وشْم الطائر» (ص.41.)، لنرى رأْيَ العيْنِ ما يُمكِن أن يَصنَعه الحُبُّ بإلباسِ مشاعر الحُزن والألم لبُوس مشاعرالفرح والأمل، وذلك من خلال تطوُّرِعلاقةِ هيلين القرويّة بإلياس ابن المدينة إلى حُبٍّ حقيقيٍّ ثمّ اقترانٍ وإنجاب…

2 – التقاليدُ والعاداتُ الإيزيديّةُ في «وشْم الطائر»

التقاليدُ والعاداتُ الإيزيديّةُ يُمكِن قراءتُها هنا كوْنَها سِرَّ بَقاءِ وخلودِ المجتمع الإيزيديّ وحَبْل ورِيده. فقد كان لِصُعودِ إلياسَ الجبل، ثمّ تردُّدِه عليه، ودخوله بيت هيلين بعد ذلك إثر لقائه بها عن طريق الصُّدفة، والتعرُّف على عائلتها، برنامجاً سرديّاً مُحْكَماً للإستكشاف وللكَشْف عن عادات الإيزيديِّين حيث هناك في الجبل لايزال يُعَضُّ عليها بالنّواجد.

ـ في الضيّافة: «جلسوا حول فرشة العشاء وانتظروا أن يبدأ إلياس كما هي عادتهم حينما يأكلون مع ضيوف.» ص.65.

«عند المغيب أشعل آزاد قنديلاً وهيلين قنديلاً آخرَ، وضعاهما أمام البيت كإشارة إلى استعدادهم لاستقبال الضيف.» ص.66.

ـ كما في اللّباس: «كان أغلب الرجال يرتدون زياً متشابهاً هو سروال عريض وسترة من نفس اللون والقماش مع حزام من قماش عريض بلون مختلف.على رؤوس بعضهم طاقيات من قماش أبيض.» ص.67.

وعندما يَتقدّمُ إلياسُ لطلب يد هيلين وتَحصُلُ الموافقة، سنكتشف عاداتٍ أخرى من العجيب بمَكان:

ـ في الأعراس: وإقامتُها أيّام الخميس:»معنى هذا بإمكاننا أن نحدّد موعد العرس ليكون آخر خميس من شهر..» ص.108.

ـ وما يرافق الأعراسَ من طقوسٍ ورقصٍ وغناء:»بدأ أحدهم يدندن موّالاً و أجابه آخر بمقطع مثيل ثم شاركهم الكل بغناء جماعي. تصاعدت النغمات وصار الإيقاع أسرع.» ص.71. (1)

«وضعوا يداً بيد، صعدوا بأجسادهم إلى الأعلى ونزلوا بها إلى الأرض مشكّلين دائرة كبيرة.» ص.71. (2)

ـ كما في فنون الطّبخ: «.. التقط الباذنجان من قمعه وبدأ ينزع جلده المشوي بينما وضعت رمزية زيت الزيتون على قدر مسطّح كبير لتقلي الباذنجان المشوي المقشَّر.» ص.65.

ولعلّ مرَدُّ تماهينا مع هذه المقاطع مِن غيْر شعور، واستعارتها من النصّ بوَفرة، إلى الشَّبَهِ الكبيرِ بين هذه العاداتِ والتقاليدِ عند الإيزيديّين هناك في أقصى المشرق، وأخرى عند الأمازيغ هنا في المغرب الأقصى! في إقامة الأعراس أيّامَ الخميس، و في الغناء عند فرقة «أجْمَاك» في الأطلس الصّغير (مقطع فوق، ص.71. (1))، و الرّقص عند فرقة «أحِيدُوس» في الأطلس الكبير(مقطع فوق، ص.71. (2)).

3 – وسائط التّواصل في «وشْم الطائر» بين فَرحة اللّقاء وتعميق الجِراح

هنا، ستَعمَل الكاتبةُ على توصيلِ رسالتها على أكْمل وجه وهي تَشُدُّ القارئ الافتراضيَّ إلى الكتابةِ الرّوائيّةِ بعَطف الصَّوت والصُّورة عليها باستثمار روح العصر ومَيْسَمَه.. وسائط التّواصل الحديثة.. فتَبْرَعُ في رسمِ صورةٍ سمعيّةٍ بصريّةِ في ذهن القارئ العَجُولِ الكَسُولِ وهي تُمرِّر أمام عيْنيْه شريطاً سنيمائيّاً.فكان هذا التّواصُلُ السَّلِسُ الذي لم يَكُن مُتاحاً إلى وقتٍ قريب، والذي كان له وقْعُهُ أيضاً على مَجرى الأحداث بإدخالِ البَهجةِ على نُفوس شُخوص الرّواية ورَسْمِ البَسْمةِ على شفاههم بالإعلان عن اللّقاء السّعيد حيناً:

«ابتسم عبدالله والتقطَ تلفونه من الطاولة قائلاً: سأعلن عن وصولكم في الفيسبوك كي يتهيأ الناس في المخيّم لاستقبالكم.» ص.213.

«فتحت تلفونها الخلوي أمام غزال ودعتها تشاهد الفيديو القصير: كيف أنتِ يا ماما؟ وكيف أخي و أختي؟ هل بابا معكم؟ أنا رجعت وأنتظركم.» ص.219.

والفراق الأبديّ أحياناً: «كان المطر يهطل غزيراً حين رنّ تلفونه.. كانت ممرضة على الخط تبلغه بأنّ أمينة ماتت متأثرة بجراحها.. لم يقل كلمة ولم يكن بالإمكان تمييز دموعه من قطرات المطر على وجهه.» ص.198.

تتلوَّنُ هذه الرّوايةُ بكثيرٍ من التشبيهاتِ والأمثلةِ والإستعاراتِ ببلاغةٍ من الألم:

«تماماً مثلما خرج أهل منطقتها [هيلين] وتفرّقوا بضربة قوية مثل كريات البليارد.» ص.20.

وتتخلّلُها في قِمّةِ المُبْكِيّاتِ كثير من المُضْحِكاتِ وهي تُلامِس الواقع على حدّ قوْل باختين: «كلّما اقتربنا من الواقع، كلّما تولّدت لدينا رغبة في الضَّحِك.».

نقرأ في المُضحِك في الصفحة 83 على سبيل المِثال لا الحَصر: «إستأنف إلياس: الحرف الثاني إسمه باء. نكتبه مثل صحن رز وتحته نقطة [ب].. تبادل المتطوعون الإبتسامات وهم يسمعون إحدى الجدّات تذكّر حفيدَها بأن يضع نقطة تحت صحن الرز.». (أنظر أيضاً ص.15. و ص.17.).

كما استحضرت الكاتبةُ كبار المُغنّين في الحُبّ والألم:

ـ ناظم الغزالي.. «يا أم العيون السود.» ص.57.

ـ ديميس روسوس.. «فارأوى.» (بَعيداً جدّاً) ص.66.

ـ فيروز.. «شايف البحر شو كبير/كبر البحر بحبك.» ص.72.

ـ عبدالحليم حافظ.. «حبك نار، رنّمت أمينة وهي تمد الألف مثلما يفعل عبد الحليم حافظ.» ص.100.

وذكَّرت بحروبٍ عاشت العراق ويْلاتِها: الحرب مع إيران (ص.76.)، اجتيّاح الكويت، وثعلب الصحراء عام 1998 (ص.77.).

وأيضاً دون كيشوت، والتيتانيك، وغيرذلك ممّا يَجعل الاسترقاق والاستعباد و الفرمانات السَّوداء ظاهرةٍ إنسانيّة تستوجب السَّعْيَ الحثيثَ نحْو الحريّة والمَوت دونها. من مثل»طائرالقبَج» في قرية حليقي العراقيّة، و»طائر كويتزل» في جبال غواتيمالا…

ولا يَسعُنا في ختام هذه الآلام الجميلة إلاّ أن نَعود لتأكيد ما بدأنا به من أنّ هذه الرّواية أكبرمن حكايات الجدّات:

«قالت الجدة:.. طوال عمرنا لم نعرف شيئاً كهذا و لم نسمع بمثل هذه الحكايات الغريبة ولا حتى في قصص ألف ليلة و ليلة. لا نعرف من أين جاء أولئك البشر[داعش] ولماذا يفعلون هذا بكم.» ص221.

اترك تعليقاً