يحدث حين يرحل علم بارز من أعلام الأدب والفكر ممن أثروا زمنهم ورسموا بعمق ورهافة حس واستبصار شجون عصرهم واستشفّوا الدواخل، أن تتسابق الأقلام للنعي، وأحيانًا يتهافت طفيليون عن الميدان المعنيّ لينثروا الكلام والمراثي الغثة وكأنها مندبة، والحال أن هؤلاء، ومن بينهم أخيرًا الروائي التشيكي ميلان كونديرا، يحتاجون إلى توديع جليل، ثم سيبقى كتابهم مفتوحًا للقراءة الواعية والفاحصة، لأهمّ ما قدموه في أعمالهم، مشاريعهم الإبداعية والفكرية. هنا محاولة ما أسميه مراجعة هادئة لفن وكتابة الرواية عند الراحل كما قرأها وصنّفها ومن داخل تجربته الشخصية، أخذها البعض حفظًا على الغيب. في هذا كله عندي رأي.

يحدث حين يرحل علم بارز من أعلام الأدب والفكر ممن أثروا زمنهم ورسموا بعمق ورهافة حس واستبصار شجون عصرهم واستشفّوا الدواخل، أن تتسابق الأقلام للنعي، وأحيانًا يتهافت طفيليون عن الميدان المعنيّ لينثروا الكلام والمراثي الغثة وكأنها مندبة، والحال أن هؤلاء، ومن بينهم أخيرًا الروائي التشيكي ميلان كونديرا، يحتاجون إلى توديع جليل، ثم سيبقى كتابهم مفتوحًا للقراءة الواعية والفاحصة، لأهمّ ما قدموه في أعمالهم، مشاريعهم الإبداعية والفكرية. هنا محاولة ما أسميه مراجعة هادئة لفن وكتابة الرواية عند الراحل كما قرأها وصنّفها ومن داخل تجربته الشخصية، أخذها البعض حفظًا على الغيب. في هذا كله عندي رأي.

لم يحظ رحيل كاتب غربي في الأوساط الأدبية العربية وإعلامها بما شهدناه وقرأناه عن الكاتب التشيكي ميلان كونديرا (1929 ـ 2023)، كاد يتجاوز صداه في العواصم الغربية، ومنها براغ التي غادرها إلى فرنسا سنة 1975 منفيًا ليُطرد عقبها من الحزب الشيوعي نهائيا(1979) ويُجرَّدَ من جنسيته التشيكية، وتصبح باريس محل إقامته ليحصل على الجنسية الفرنسية على يد الرئيس متيران شخصيًا، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته الأدبية والفكرية معمِّقاً اعتناقه لمبادئ الحرية والدفاع عن الديموقراطية ومناهضة الأنظمة التوتاليتارية، ومواصلاً بمثابرة ودراية ثاقبة كتابة الرواية فنّا سيحوّله إلى مشروع أدبي ونظام فكري فلسفي ووجودي، سيكرس له حياته بأعمال وتأملات ومواقف أيضا، باتت مشهورة.

سنعزو بدايةً سببًا لهذا الاهتمام إلى شيوع ترجمة رواياته في عديد لغات ومنها العربية، منذ منتصف السبعينات. لن أسمّي دور النشر التي بادرت للترجمة إلى العربية وثابرت عليها، وأخرى تنازعتها بلا إذن المؤلف وحقوق النشر، وإن من الضروري الإشارةُ إلى هُزال كثير من الترجمات تولاّها عابرو سبيل ومفتقرون إلى ثقافة نقدية روائية تضع كلّ نص في سياقه ولغته الأصلية، وجذوره الثقافية ومحيطه بشروطه الموضوعية الشاملة، وقبل كل شيء التمكن من أصول تكوين المؤلف والرؤية الفلسفية والإيديولوجية منبع إبداعه السردي. أجل، أغرت روايات كونديرا ببساطتها الظاهرة تخدع بتحرّكها فوق سطح أملس وتحتها تضاريس متداخلة، ومياه جوفية هادرة، وشبكة متداخلة من العلاقات والأفكار والأسئلة الإشكالية، وتحيل كلها إلى خلفيات سوسيو ثقافية لعالم مؤلفِها، ويقطفها المترجم والقارئ المتعجّل أيضا قشورًا.

نعرف كذلك أن الروائي التشيكي(الفرنسي) زاوج بين التخييل السردي والتنظير له، فقد كان روائيًا مثقفًا ودارس موسيقى في بدايات تعلمه، وبحكم ثقافة شبه موسوعية وذائقة فنية مدرّبة، حدد له منظومة فكرية وأدبية وعنقودا من المصطلحات مخضَها واستخلصها مجتمعةً من حصيلة قراءاته لمدونة الرواية الكلاسيكية والتفكير الفلسفي الغربي بمجمله، تفاعلت مع تجربة حياتية شخصية وسياسية خاضها في بلاده قبل أن يعيش بعدها تجربة الخيبة الكبرى le désenchantementستزرع روحها وظلالها في ثنايا رسم شخصياته وحواراتها والهواجس والمعضلات التي تداولها في نصوصه، أحيانا بطريقة سجالية، ومرة تجريدية في صيغة أحكام ومقولات استهوت بعض القراء العرب، والحال أن لها سياقاتها واصطلاحيتها لا تفهم وتؤول بدونها. أعترف أني لست من الشغوفين بروائية كونديرا بعد أن قرأت جميع أعماله بعضها كما لو أني أشرب دواءً ضروريا لكن مُرًّا، في حين استهوتني كتابته النظرية وذات الطابع التأملي خففت عندي (سوء التفاهم) مع نصوصه القريبة من (رواية الأطروحة roman à thèse)، وقدمت جلّها باكرًا في الصحافة الثقافية بالمغرب وخارجه وصاحبُها في طور التبيّؤ مع الجو الأدبي الباريسي الذي يهوى الصّرْعاتِ والاجتهادات الوافدة من الخارج. لنتذكر هنا تودوروف البلغاري(1939ـ2017) الذي حمل في جعبته إلى باريس العُدّة النظرية الثقيلة للشكلانيين الروس، وأسهم في الدرس البنيوي وتنشئة درس نحو السرد الفرنسي(la narratologie) معزّزا بعد ذلك بزميلته ومواطنته جوليا كرستيفا التي أسهمت بقوة بجانب بارت(1915ـ1980) في بلورة منهج السيميولوجيا وتطبيقاتها. ولا شك أن الحرب الباردة خدمت كونديرا نوعا ما، فجرى الاحتفاء بأعماله باعتباره (منشقًا) وانتبه هو لهذا التحريف (الباريسياني) بل سفّهه ضمنيًا بنوع المضامين والأجواء والشخصيات شبه العدمية، وبالأسئلة الحارقة عن معنى ووجود الإنسان، لقد رقص في الحلبة الفرنسية لكن بموسيقاه الخاصة، هي فلسفة أعماله.

كيف ذلك؟ حين قامت جلبة النديب والمراثي العربية على رحيل كونديرا، استفحل الكلام عنه في كلّ اتجاه، وعلى الأغلب بلا صواب، بناءً على تلك الترجمات المتواضعة، والاقتباسات والأقوال المتفرقة، وحسِّ الانبهار بالأصل والاتّباع بعد مضغ لقمة من غميس لم تستكنه توابلُه، وبدا كأن الجمهور( باستعمال الفقهاء) يسمع للمرة الأولى بالرواية فنّا والرأي فيها تفكيرًا، وهذا شيء مقلق حقّا، فهذا الإبداع أخذ اليوم مكان الشعر ديوان العرب الأول أمس. لكن لِم لا نستحسنه ونرى فيه برهانًا على استواء نضج للقراء لهم تقديرٌ للأدب والكتاب وذائقةٌ وفهم. لنجمع بإيجابية بين الحدين ونُسهم في تقريب الشُّقة بين حماس الانبهار وعقل الأدب، خصوصًا محاولة تصحيح خط النظر، نُعنى فيه بكونديرا الذي يفكر في الرواية، وخلافًا لما ساد اعتقادًا فهو إعادةُ كتابة لها بمداد المنطق والعقل التركيبي. أداتان لا تبتعدان كثيرا عن نهجه في نسجها.

في كتابه» فن الرواية»(L’art du roman)(1986) ينبغي للقارئ أن ينتبه إلى فقرة أساس هي عتبة الكتاب، وإلا انجرّ إلى أحكام وتأويلات غير مناسبة؛ تقول:» إن عالم النظريات ليس عالمي. إن هذه التأملات هي لمُمارس. إن عمل كلِّ روائي يحتوي على رؤية ضمنية لتاريخ الرواية، ولفكرة عمّا هي الرواية. عن هذه الفكرة عن الرواية، الملازمة لرواياتي، سأتحدث». من هنا ينبغي أن يبدأ كلّ راغب في معرفة فهم وأفكار كونديرا وتصوّره للرواية ويستخلص منها الرؤية الكلية للكاتب، وذلك باعتبارها تجربةً شخصيةً قبل كل شيء، بالرغم من العنوان النظري الشمولي المنضوية فيه، قد يضلّل ويحشرُ صاحبه مع زمرة الدارسين المختصين، لا الروائيين الذين بعد باعٍ ومراس طويلين مختبَرين بثمار ناضجة يقدِّمون حصيلة التجربة وأحيانا توجيهات لكيفية كتابة الفن السردي، أذكر مثالين لنوعين: فارغاس يوسا وستيفن كينغ.

الكتاب المعنيُّ المذكورُ يضمّ مقالاتٍ ونصوصًا كتبت منجّمةً بين 1779 و1985، تتوزع على عناوين أبرزها: التراث المبخَّس لثربانتيس؛ حوار حول فن الرواية؛ حوار حول فن التركيب؛ قاموس كلمات الرواية. لنبدأ بأنه يرى بأن موجب الرواية هو إمساك «عالم الحياة» بوضعها تحت إضاءة دائمة بإرادة المعرفة التي تحميه حسب اصطلاح هوسرل من « نسيان الكائن»، ليبقى العالم تحت إضاءة مستمرة، وعوض النزعة المسطِّحة التي يعممها الإعلام عن الحياة والروح المشتركة، فإن للرواية روحًا مركبة ، وكلّ رواية تخاطب قارئها بكون» الأشياء أكثر تعقيدًا ما تظن». وتتسم روحُها بالاستمراية، بما يجعل كل عمل بمثابة إجابة واشتمال على أعمال سابقة، ليخلص إلى رأي صارم جمالي إيتيقي: رواية لا تكشف عن مجهول لا أخلاقية.

ثم ليقرأ جميع الروايات من شاغل عكوفها على لُغز الذات، السؤال عن ماهيتها، وكيف يمكن إدراكها، انتقالاً من الفعل والمرئيّ إلى الخفيّ المستتر للحياة الداخلية. مهّدَ ريشاردسون لهذا في القرن 18بتقليب تربة داخل الإنسان، وجاء بعده غوته في « آلام الفتى فيرثر» فاستندال، بعده. بينما حلّل جيمس جويس اللحظة الهاربة للقبض عليها وكشفها أمامنا، ليكون مع بروست وكافكا ثلاثي الرواية الحديثة. في كتابه المنوّه به نحن نقرأ مع كونديرا روايات أسلافه الذين تتلمذ عليهم كما وعاها ولكل منهم طريقة وتمثلها، راسمًا بذلك الخط البياني لفن اعتنق كتابته وبثّ فيه رؤيته للعالم، ما يعنيه من جذورها وشواغلها التي تتجاوب مع شاغله هو. إن كافكا، مثلا، لم يُعن بالذات ولكن بوضع الكائن الواقع في شَرَك، وما هي إمكانياته في عالم محدداتُه الخارجية تسحقُه أكثرَ مما تُثقل عليه العواملُ الداخلية. لذلك يعتبر كونديرا أن» الرواية ليست اعترافًا للمؤلف، ولكن بحثًا عمّا هي الحياةُ الإنسانيةُ في الشّرَك الذي أصبح عليه العالم».

الرواية في فهمه تأملٌ حول الوجود عبر شخصيات خيالية، هذا البحث عنده مركزي وهو الجوهر، فيُكثر من الإلحاح على انشغاله بـ»الوجود الإنساني». لا يعنيه وصفُ الشخصيات ولا ماضيها، والشخصية في ممارسته ليست تصويرَالكائن حي، هي كائنٌ متخيّل، وبعبارته» أنا تجريبية». من ثم يميل إلى الطابع المجرّد للسرد، ولذلك يدافع بقوة عن حضور الأفكار في الرواية، هذه التي تختبر قبل كل شيء لغزَ الوجود واهتمًاما بتاريخ المجتمع، من هنا يقيم فرقًا بين» رواية تختبر البعدَ التاريخيَّ للوجود الإنساني، وأخرى هي التجسيدُ لوضعية تاريخية»، فيستنتج أن» الرواية لا تعالج الواقع بل الوجود» ليدفعنا للسؤال ما الوجود، يجيب عنه بأنه: ليس ما مضى، وإنما الوجود هو حقل الإمكانات الإنسانية(…) والروائيون يرسمون خريطة الوجود باكتشافهم، والروائي ما هو مؤرخ ولا نبي، إنه مستكشف للوجود». وبما أن (الأنا) هي الفاعل الأساس في روايته، فهي تعني «تملّك جوهر إشكاليتها الوجودية بناموسٍ وجودي». ينجُم عن هذا بالتعريف أن:» السؤال التأملي هو القاعدةُ التي تُبنى عليها جميع رواياتي».

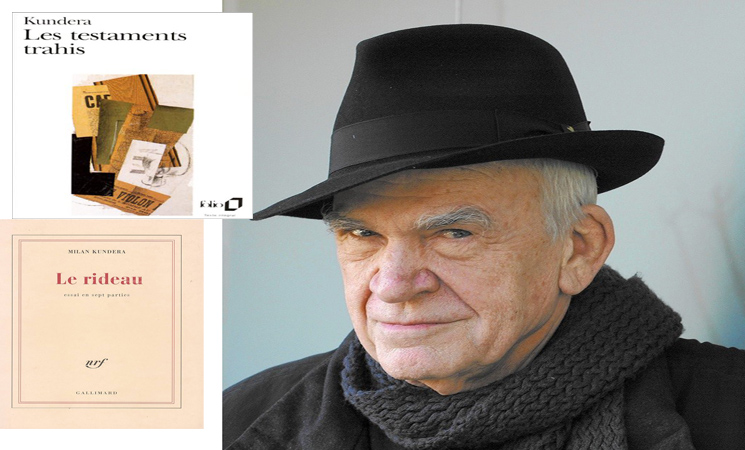

التأمل بتعريف آخر هو التفكير، من هنا اهتمامه بظاهراتية هوسرل واعتبارِه أن التيمات الوجودية الكبرى التي حللها هيدغر في بحثه «الكائن والزمن» ووجد الفلسفة الأوروبية السابقة عليه قد أبانت عنها أربعة قرون من الرواية الأوروبية. فالرواية في نظره استوعبت الفكر الفلسفي إنما على طريقتها، وتُرافق الإنسان في مساره بالزمن الحديث، إلى حد أنه يقرر بان:» المعرفة هي الأخلاق الوحيدة للرواية». لكنه يفرّق بين طريقة تفكير الفيلسوف وتأملّ الروائي، الذي هو فرَضي، إذ ما أن ينخرط التأمل في جسد الرواية حتى يغيرّ طبيعته (الدوغماتية) إلى أخرى فرَضية. عندي أن هذا محاولة منه لتسويغ النزعة التأملية الطاغية على رواياته، بالأفكار المجردة والأصوات المتكلمة فيها خارج سياقات السرد، وتبنٍّ لفهم وأسلوب للكتابة يصرّ صاحبها على موقعه روائيًا لا مفكرا، وفي الوقت يقول جازمًا إن جمالية الرواية من أخلاقيتها.ولكي يفهم جيدا من المترجمين والقراء، وضع قاموسا للكلمات المفاتيح التي يستعمل، ونشر سنة 1993 كتابه النظري الأهم» الوصايا المغدورة»(Les Testaments trahis)(1993) لا بد من قراءته لفهمه كما ينبغي وبلا شطط، وكذلك لزوما كتاب «الستار»(Le rideau)(2005).