قراءة أوّلية في كتاب: «قيمة الثقة عند المغاربة» للدكتور عمر أمرير

كان “الطَلْق” ولايزال أحد مظاهر الثقة بين البائع والمشتري، ولا شك أنه، وإن تعددت مُسمياته من منطقة إلى أخرى، فإنه عملية بسيطة بساطة العلاقات الواضحة: فالتاجر، وهو هنا أساسا “بقال الحومة”، يُسلِّم المستهلك البضاعة التي يحتاج، على أن يدفع هذا الأخير ثمنها بعد مدة من الزمن. يُمسك التاجر لضبط هذه العملية دفترا يسجل فيه ما على ذمة كل زبون (أو زبونة) تحت اسم (أو لقب) يميزه به. وقد حدثني أحد الباحثين في التاريخ المغربي الحديث أنه وقف على سجلات تاجر له طريقته الخاصة في تسمية الزبناء والبضائع وفي تدوين الأرقام برموز أبدعها بنفسه لهذه العملية.

هذا “الطَلق” الذي يتفنن بعض التجار الآن في إعلان عدم الرغبة فيه، فمنهم من يكتب على واجهة دكانه “ممنوع الطلق والرزق على الله”، ومنهم من يقول :”مات الطلق، قتله من لم يؤديه” إلخ، هذه المعاملة التيسيرية (من اليُسر)، كانت إحدى الحلقات النهائية ضمن سلسلة من التعاملات القائمة على الثقة بين التجار، حتى إذا ما بلغت آخر دائرة (أي بقال الحومة) عَمّ نفعها المعسر والموسر، إذ لم تكن هناك من مَنْقَصَة في أن يكون للمستهلك قائمة بمشتريات سيؤدي ثمنها لاحقا (في الغالب أسبوعيا أو كل أسبوعين أو عند متم كل شهر، وذلك حسب طبيعة مداخيل رب الأسرة)، بل العيب كل العيب والمنقصة التي ما بعدها منقصة أن يخل التاجر أو المستهلك بميثاق، غير مكتوب، أساسه في الأول والمنتهى: الثقة.

ذكرني كتاب الدكتور عمر أمرير الموسوم بــ :”قيمة الثقة عند المغاربة” بالطلق، كما ذكرني بوجوه تجار الحي الذي نشأتُ فيه في مدينة الدار البيضاء، وجعلني أسترجع الدور الذي لعبه التجار الصغار في جعل العيش ممكنا، من الناحية الاقتصادية على الأقل، في مدينة كبيرة. وفي الحقيقة لم يكن “بقال الحومة” تاجرا فحسب، كان سندا للأسر بطريقة غير مباشرة، يشارك سكان الحومة أو الدرب الأفراح والأحزان؛ ويساهم، من دكانه المفتوح على الشارع، في ضمان حالة من الأمن والسكينة والعيش المشتَرَك.

الثقة عند المغاربة:

الواقع والمفهوم

يواصل الدكتور عمر أمرير الحفر في الذي لنا جميعا، في الخفي الذي يجمعنا على تربة واحدة، وتحت السماء ذاتها. فالذي يجمع المغاربة ظاهر لمن أراد أن يرى وانطوى صدره على قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

مدّ الباحث جسرا آخر من الجسور التي لم يتوقف عن تشييدها منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، فقد عاشر الرجل وجايل زمنا كان المغرب فيها غير مغرب اليوم، حين كان للثقافة مدلولها الرسمي الذي لا يمكن فهم حدوده ومقاصده إلا باستحضار السياقات المحلية والوطنية في ذلك الزمن، وبواسطة تشريح جسد الثقافة المغربية كما ورثنا مبناها ومعناها بعد فترة الاستعمار، فإذا هي جسد يكاد يُنكر بعضه بعضا، وتكاد حواسه تكذب الواحدة منها الأخرى.

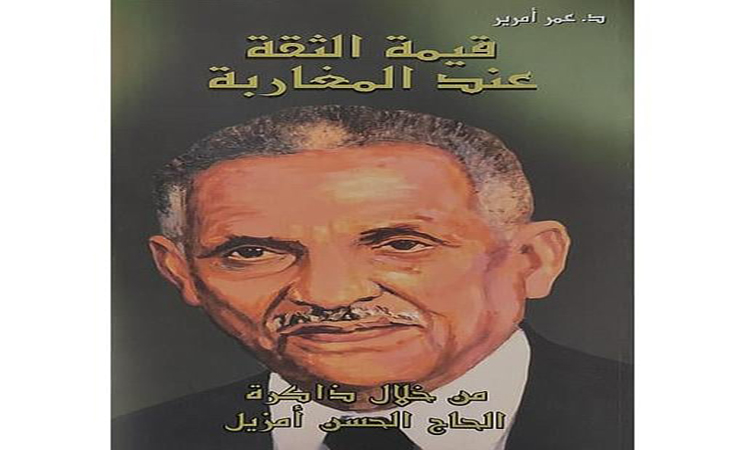

أما الجسر الذي مده الأستاذ عمر أمرير هذه المرة فكتاب حَلاّه بهذا العنوان: “قيمة الثقة عند المغاربة..من خلال ذاكرة الحاج الحسن أمزيل”. صدر المؤلَّف سنة 2021، وما من شك في أن الأستاذ أمرير قد قضى سنوات طوال في جمع وتنظيم هذه المادة.

اختار الكاتب ألا يبدأ بمقدمة بالمعنى التقليدي، ثمة قضية ساخنة، غالبة على قلبه وعقله، ومدارها البحث عما في منتوجنا المغربي المكتوب من مادة تسهل للباحث الولوج إلى الثقة واقعا ومفهوما، فكرا وممارسة، معرفة وأدبا. والظاهر أيضا، أنه أبقى الخاتمة مفتوحة فاللقاء مع المناضل المعروف محمد بنسعيد آيت إيدر في بيت هذا الأخير، عقب وفاة الحاج الحسن أمزيل، يكاد يوشي باستمرار التنقيب في الذاكرة، وإن حملت الصفحات الأخيرة من الكتاب العنوان الآتي: “توقف الذاكرة”، توقف وليس موتا.

يبدأ الكتاب إذن بلحظة معاناة، عندما اصطدمت رغبة الكاتب بعوائق لا قِبل له بها، فبعد أن تجلت للباحث عمر أمرير أهمية الثقة في حياة ومصائر أبناء سوس الوافدين على الدار البيضاء، وهي إحدى خلاصات كتابه “العصاميون السوسيون”، انصرف كما يفعل كل متمرس إلى التنقيب عما كتبه المغاربة في شأن هذه القيمة، فكانت النتيجة مخيبة للآمال ودافعة إلى نوع من الإحباط بعد أن اكتشف أن المكتبة المغربية لا تسعفه بما يقيم أود التأليف.

عادة يقع كل كاتب في لحظة، على الأقل، بين خيارات مرهقة، عليه أن يختار أي الجبلين يحمل، بالنسبة لصاحب كتاب الثقة، كان بين «صعوبة إنجاز دراسة عن الثقة لانعدام المصادر المكتوبة» و«صعوبة تجاهل كتابة ما أعرفه [يعرفه] من تجليات تلك الثقة عبر ذاكرة المصادر الشفوية» (ص: 12). في هذا المفارقة يكمن جزء كبير من محنة الثقافة المغربية بكل مكوناتها خصوصا الأصيلة منها، ثمة أرصدة شعبية وتراثية ولامادية شديدة الغنى والتنوع والثراء لكنها مازالت على حالتها الخام، معادن نفيسة، ومعان ثمينة خارج التدوين والجمع والحفظ التفسير، ثم إن هذا الموروث مهددة بالاندثار متى اختفت الصدور الحافظة والعقول الصائنة. إن ما يكتشفه الباحث في الميدان ليس المحاذير التي تحيط بذاكرة تراثنا في شموليته فحسب، بل أهمية بناء الثقة بين الباحث والراوي، فالذاكرة لا تفتح أبوابها ومخازنها أمام أول عابر أو من عند أول نقرة على الباب، كما أن استخراج ما في الذاكرة يحتاج الثبات من الحافِظ، وطول المراس من المُنقِّب والقدرة على التثبت.

من الواضح أذن أن لهذا الكتاب شروطه الخاصة التي ما كان ليكون بدونها: أوَّلها مُتحقق بالراوي/الذاكرة (الحاج الحسن أمزيل)، أما ثانيها، فيتجلى في الباحث/الذاكرة (الأستاذ عمر أمرير). هل كان من الممكن أن يخرج الكتاب إلى الوجود كما هو الآن بغير هذين الرجلين، بصفتيهما وسيرتيهما الإنسانية والثقافية؟

عاش الحاج أمزيل طفولته في قرية أداي بقبيلة تفراوات. هناك، نهل على السجية من الثقافة المحلية بمعتقداتها ومعارفها وأنظمتها وتقنياتها وحكمتها، ثم وفد إلى الدار البيضاء حوالي سنة 1933، وبعد أن تلقى مبادئ التجارة، فتح دكانا، وإثر كساد تجارته عقب ما يسمى “بعام البون”، أوجد لنفسه تجارة جديدة عمادها تسويق أنواع من الصباغة صنعها بيديه، وطور تدريجيا خبراته فيها مستفيدا من معارف تقليدية تلقاها عن والده الذي كان عارفا بكيفية صناعة الأصباغ، ومستأنسا بإخوته الذين شد بعضهم بعضا تنفيذا لإحدى أهم وصايا الوالدة. وبعد عقود من التدبير الناجح ومن مواجهة التحديات، أضحى الحاج الحسن أمزيل يتربع على رأس مقاولة عائلية تمتح من الثقافة المغربية في أبعادها الرمزية والمادية، ولم يتقاعد إلا بعد أن بلغ من العمر ثمانين سنة مؤمنا بأنه استطاع مواصلة رعاية إرث عائلي يمتد لثلاثة قرون على الأقل، ومتيقنا من أنه سلم مشعل الإرث الثقافي والاقتصادي إلى الخلف، بل زاد بأن وسع من دائرة المستفيدين من خبراته الممتدة على ما يقارب قرنا من الزمن (عاش قرابة المائة سنة، رحمه الله)، بأن تقاسم، بواسطة الحكي، ما وقر في قلبه واستقر في ذاكرته من تجارب ووقائع.

من جهته، ينتمي الدكتور عمر أمرير إلى سوس، وهو من قبيلة آيت عبد الله التي جاء ذكرها في الكتاب في مواقع عدة (مثلا الصفحات من 135 إلى 137 ثم 173) نشأ فيها نشأته الأولى قبل أن يتنقل عبر محطات للتعلم أوصلته جامعة فاس ثم جامعة محمد الخامس بالرباط طالبا، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أستاذا للتعليم العالي. مسار جعله ينظر إلى الهوية من منظور المعرفة، ويستحضر الخصوصية السوسية على ضوء الثقافة الوطنية.

استطاع الدكتور عمر أمرير، كذلك، أن يساهم في مُصالحة المغاربة مع مكونات أساسية وأصيلة من هويتهم، بعد أن كسب ثقة الإذاعة والتلفزة منذ سنة 1975، وقد استثمر تلك الثقة على النحو الذي أتاح اكتشاف مكونات ومكنونات الكنوز التراثية.

فإذا كان الجوار الجغرافي والحاضنة الثقافية تجمع بين الرجلين رغم ما بينهما من تباعد في السن، فإنهما يتكاملان من منطلق حرصهما معا على النموذج الثقافي الأصيل والأصلي، وعملهما على تثمينه من خلال تفعيل قيمه وأرصدته المادية والرمزية.

من الطبيعي بالنسبة لمن يستحضر هذا الأساس المُشتَرَك أن يفهم لماذا تعويض المصدر الشفهي ممكن متى غاب المصدر المكتوب. وهو أكثر من تعويض، إنه بناء المكتوب على أساس محلي، واقعي، أصيل وأصلي…ثم إن هذا الاطمئنان إلى الشفهي يتأسس على أن الراوي، كما الباحث، شاهدا عيان على عناصر كثيرة منه، كما وقعت في معيشهما كل خلال مسيرتهما الحياتية الخاصة.

مهد الكاتب أمام قرائه مَسلكا يسير فيه العابر من القضية إلى السيرة ومنهما إلى القيمة؛ وهيأ الباحث عتبات سهلة الارتقاء من مقاصدها الإجابة على السؤال التالي: لماذا الاعتماد على ذاكرة الحاج الحسن أمزيل؟ فالسبب موضوعي، ذلك أن الرجل يتصل سنده إلى رواة سابقين من أهل سوس، وهو حلقة ضرورية، في عملية صيانة قسم مهم من الذاكرة وتناقلها بين الأجيال. إنه «من “شهود الطبقة الأخيرة”، وممن جمع بين أمور من بينها أنه من الذين يُدركون في الواقع والحقيقة أسرار وممارسة الناس للثقة، وأنه من الذين تربوا عليها، والذين ترسخت في سلوكهم واستثمروها في ممارستهم» (ص: 13 بتصرف).

سيتم بناء المفهوم المغربي للثقة لاحقا، الأهم والمُلح الآن، هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تجلياتها في المعيش واليومي، أي في الثقافة التي بَنَت شخصية أجيال سابقة. والكتاب من هذا المنظور إثنوغرافيا إنقاذية Une ethnographie de sauvetage قام بها كل من الحسن أمزيل وعمر أمرير.

للثقة ذاكرة، ولها أساس

يمتد التأليف على 347 صفحة، وتتوزع مادة الكتاب على 101 عنوانا، يطبعها الحكي واسترجاع الذكريات، حيث يبدأ الكتاب، مع العنوان الأول “ذاكرة الثقة”، من ذاكرة المؤلف، وينتهي في العنوان الأخير بذاكرة محمد بنسعيد آيت إيدر “توقف الذاكرة”، وبينهما حكي جرى على لسان الحاج الحسن أمزيل ترجمه “ورتبه” الأستاذ عمر أمرير بتنسيق مع الراوي.

انتظم الكتاب حول قيمة الثقة، فظاهره السيرة، وباطنه التوثيق والتربية، ووازع كل هذا والدافع إليه الرغبة في الإجابة على سؤال الخصوصية الثقافية. ويتملك المتأمل في صفحاته والمتمعن في فقراته، الرغبة الكبيرة في عدم إحاطة المؤرَّخ له بهالة ما، فالراوي كما الباحث/الموثِّق يقدمان الجماعة على الفرد، ويُعليان من شأن المتوارث من الأعراف والتقاليد، ويستعرضان محطات من ذاكرة الثقة، ويسلطان الضوء على مناسبات تجلت فيها، من غير تكلف أو ادعاء لحصرية جهوية أو إثنية أو وطنية.

في هذا الصدد، وعبر الصفحات المحكية، نكتشف ترابط الناس في ما بينهم، وتداخل مصائر بعضهم ببعض، وامتداد جذور القرابات كما القيم في المعيش السابق في سوس واتصاله في الزمن خلفا عن سلف.

في الصفحات المَحْكِية، نرى النموذج الثقافي لمجتمع مُحاصَر بالاستعمار وبالتبدُّل القادم لامحالة، كيف يركب أبناؤه أهوالا ويمتطون ركاب المغامرة ويقبلون على الموت دفاعا على هويتهم (معارك أيت عبد الله ضد الاستعمار) من جهة، ولا يتوانون، من جهة أخرى، عن خوض غمار الإقبال على صناعة عيش جديد، وبناء مجتمع سوسي داخل مدينة حديثة (الدار البيضاء)، بل سيلعب بعضهم دورا بارزا في العبور بالمدينة من زمن الاستعمار إلى وقت الاستقلال. وستتمثل كلمة السر، على صعيد الاقتصاد، في القدرة على الإنتاج؛ وسيتجلى أحد أسس النجاح في الثقة في الموروث (تقنيات محلية لصناعة الأصباغ)؛ أما آلية التوفيق فقد ظهرت من خلال القدرة على تحويل العنصر التراثي إلى مادة قابلة للتسويق وللمنافسة، وصالحة للمستهلك في المدينة كما القرية.

وعلى صعيد متصل، لم تنحصر قيمة الثقة في هذه السيرة على علاقات الناس المنتمين إلى أرومة ثقافية واحدة، بل تجلت في المراهنة على أبعاد إنسانية وجغرافية أوسع (المغاربة، الوطن، العالم…)، كما قام النجاح على الجمع بين القيم وحسن تدبير العناصر التقنية المتوارثة واعتبارها من أهم مكونات رأس المال القابل للإبداع والاستثمار.

من الذاكرة إلى متحف القيم:

استطاع الدكتور عمر أمرير أن يتوارى طيلة مدة الحكي، نتذكر وجوده من خلال اللغة (نوع من الترجمة التي تمت بمباركة صاحب القول)، لكنه في الحقيقة حاضر مثل إطار فكري يقوم بهندسة التأليف وفق استراتيجية تهدف إلى تحويل الحكي إلى مادة مكتوبة أراد من خلالها بناء معنى واضح لقيمة الثقة، أي الوصول إلى معنى فكري قائم على أساس واقعي متحقق في التراث وفي التجربة الشخصية للحاج الحسن أمزيل. وهو بذلك أنزل صاحب الذاكرة منزلة لائقة، وخاض في موضوع شائك مستعملا أقرب الأدوات إلى القلوب والعقول: الحكاية.

وككل رموز الجيل المؤسس للمدرسة المغربية لدراسة التراث الثقافي، تجد رصانة في بناء المادة المكتوبة، وحيطة تجاه المناهج والايديولوجيات؛ بالرصانة والحيطة يُبنى الخطاب ويكون دقيقا ومسؤولا، علميا ومترفعا، واضحا عند الضرورة ولمّاحا عند الاقتضاء.

يمكن الخروج بخلاصات كثيرة من كتاب من هذا النوع، أهمها في نظري، الحاجة إلى مؤسسة وطنية لتدوين الذاكرة الشعبية وصيانتها والتعريف بها وإدماجها في مسارات التربية والتعليم. نستنبط من الكتاب الحاجة إلى الاعتناء بالقيم التي ميزت، وتميز، الشخصية المغربية، وأن نجمع ونصون كل ما يتعلق بها، وهو ما يستدعي تكثيف عملية التوثيق، كما يتطلب إقامة متاحف ومراكز لتفسير التراث المادي واللامادي عبر تراب المغرب.

أكاد أجزم أن من يقرأ هذا الكتاب سينظر إلى مدينة الدار البيضاء من زاوية مختلفة، وسينتبه إلى أن لها مداخل مختلفة متى وقع السير نحوها بذاكرة متجذرة في الداخل والعميق مغربيا، بدل التعامل معها بوصفها نتاج الآلة الاستعمارية ووليدة الدينامية الاقتصادية الأجنبية.

تحتاج الدار البيضاء إلى روح إيجابية، شأنها في ذلك شأن كل المدن الحديثة والصناعية. إن هذا الجسد العمراني الذي مازال يتمدد منذ إقامة الميناء مدعو إلى اكتشاف مصادر هويته، لهذا فالمدينة مطالبة بامتلاك متاحف قادرة على رواية سير المؤثرين والفاعلين والمبادرين والعصاميين، متاحف تكتب تاريخها (وربما تواريخها) المنسية.

وعلى صعيد مقابل، تحتاج الجغرافيات والمناطق التي أغنت الدار البيضاء بسكانها وأعرافها وطوابعها المتعددة، والتي أرسلت إليها أبناء الواحات والنجوع والقرى القابعة عند سفوح الجبال وفجاجها، تحتاج الجهات البعيدة إلى متاحف قريبة من المجتمع، تروي البطولات الإنسانية البسيطة والحقيقية، هذه المتاحف هي الأقدر على تثمين الهوية المحلية بكل أبعادها الإيجابية، وهي الأصلح للمساهمة في التربية على قيم أكبر وأشمل من الانتماءات الترابية والإثنية.

وبعد، لا مستقبل للمدن بدون قيم يتحقق بفضلها العيش المشترك، عِلما أن القيم القادرة على التأثير والفعالية لا يمكن اختراعها، بل يقع تذكرها والتذكير بها. ولا أفُق، من جهة أخرى، أمام المناطق القابعة في الظل بدون الوفاء، وتلك قيمة أخرى لا تقل أهمية عن قيمة الثقة، بل لعلها نُسْغها وجوهرها الخفي.

اترك تعليقاً