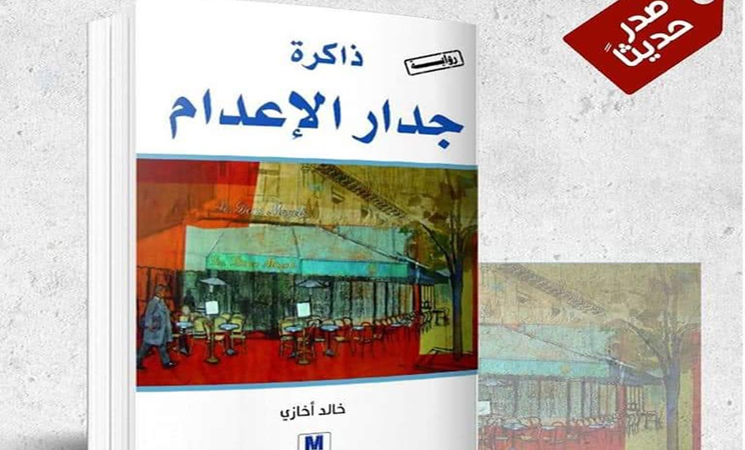

رواية «ذاكرة جدار الإعدام» للروائي خالد أخازي

أن تقرأ رواية في ظل الجائحة وأنت محاصر بالخوف والتوجس والقلق والألم والحسرة عن رفاقك الذين يتساقطون بدون استئذان؛ فربما ستكون هذه القراءة موشومة بشيء من الشك والريبة التي تنتابك بجدوى الأشياء وقيمتها، وستكون أيضاً ذلك الخيط الرفيع الذي يصلك بالحياة ومعناها وقيمها النبيلة عبر وساطة الكتابة الأدبية والفنية، وهي تحاول أن تعيد ترتيب العالم وممكناته.

في نظرية التلقي لا يمكن أن تلغي محيط القراءة وزمنها وأفق انتظارها، لا يمكن أن تلغي قصدية الاختيار الذي يجعلك تفضل نصاً وتختاره دون غيره، الجاذبية قد يتحكم فيها العنوان أو اسم صاحب النص، أو إهداء أو مقال نقدي أو اشهار من جهة معينة. وفي السياق نفسه لا بد للقراءة أن تعلن انتماءها وانحيازها للنص والمؤلف، مستنيرة بالإبدالات الكبرى المتحكمة في صياغة المنتوج الأدبي وتداعياته ومعانيه، انطلاقاً من تأويل منسجم مبني وفق منطلقات منهجية تسير بالفهم نحو الوضوح والإقناع.

فالنص يتحرر بالقراءة، ومن خلالها تنبثق الأسئلة المحايدة، التي من شأنها ملء بياضات النص، وتوسيع دائرة تأويله اعتماداً على مدى استجابة القارئ وانخراطه في إنتاج المعنى بخلق ما يسميه «ياوس» المسافة الجمالية، وهي: «المسافة الفاصلة بين أفق التوقع والأثر الأدبي الجديد، الذي يمكن لتلقيه أن يؤدي إلى تغيير الأفق، سواء ذهب إلى معارضة التجارِب المألوفة، أو إلى جعل تجارب أخرى غير مسبوقة تنفذ إلى الوعي»1. القراءة في هذا المستوى تقارب نصاً روائياً للكاتب والشاعر والصحفي خالد أخازي، «ذاكرة جدار الإعدام»2، وهي الرواية الثانية بعد «عشق في زمن الغضب» الصادرة عن دار روافد بمصر.

لا شيء يماثل السرد في قدرته الهائلة على استرجاع الزمن وترتيب دقائقه، في استعادة الماضي وإعادة تبويبه حسب الفصول التي تعيد استحضارها الذاكرة إما بحرية مطلقة أو باستعانة ببعض المراجع المكتوبة أو الشفوية، إنه إبحار في زمن المغرب المستعمر، زمن البطولات والكفاح، وزمن الخونة واللصوص.

ذاكرة «جدار الإعدام «تحفر في تلك العلاقة الرفيعة بين الرواية والذاكرة، بين الرواية والحرية، تيمة عريقة احتضنها السرد عبر تاريخه الطويل منذ الأسطورة والملاحم، وراكم فيها إبداعات خالدة، جعلت الكاتب البيروفي فارغا يوسا يقول: «إننا لولا الروايات لكنا أقل إدراكاً لقيمة الحرية التي تجعل الحياة تستحق أن تعاش».

تتابع الرواية حياة سالم الزموري، شخصية الرواية النموذجية، وهو يعيش في باريس التي قدم إليها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مبعداً أو مُهرباً من طرف والده «أحمد الزموري» خليفة القائد المتسلط بوشعيب القرشي، فقد اختلف مع والده جوهرياً حول قضية الانخراط في حملة المطالبة باستقلال البلاد، وعصيان السلطة الاستعمارية، وهو ما جر عليه: الجلد والحبس والتجويع والترغيب والترهيب، حتى خشي عليه الأب أن يهدر دمه القائد القرشي، خصوصاً بعد انخراط سالم في صفوف الحركة الوطنية، مما عجل بتسفيره لباريس مستفيداً من منحة فرنسية التي قضى بها ست سنوات دارساً الأدب والحضارة الفرنسيين بالسوربون؛ ليعود بعد وفاة والدته ويعيش النفي والتنكيل والتعذيب بسبب مواقفه الوطنية، مما سيؤدي به إلى فقدان ذاكرته، ورغبة في التخلص منه يرسل إلى قرية العقرب، لكن ابنة عمه بحرية تحبط خيوط مؤامرة قتله؛ ليعيش مكرماً بين أهل قرية العقرب التي يحكمها جبروت «الغالي» وغطرسته وتنكيله بالقرويين، معتمداً على تدوين ما يراه، مسجلاً فظاعات وبطش الغالي وأعوانه تجاه السكان البسطاء، ومن هذه القرية سينظم سالم خيوط المقاومة، خصوصاً بعد استرجاع ذاكرته، مما جعل السلطة الاستعمارية في حالة استنفار قصوى بحثاً عنه ليتم تهريبه وإلحاقه بجيش المقاومة.

سفر بين زمنين وفضاءين متباينين، بين باريس وإحدى القرى الجنوبية بالمغرب، والانتقال بين الفضاءين هو انتقال في الوعي والإدراك والمسؤولية، وانتقال يلازم سالم الزموري بما امتلك من أوصاف تُهيؤه لمعايشة الفضاءين، والتأقلم مع تفاعلاتهما السياسية والثقافية انطلاقاً من مرجعية أسرية مرفوضة يتربع فيها الأب على كرسي الاستغلال والاستعباد، والخنوع للسلطة الاستعمارية وممثليها الرسميين.

قيمة الرواية وجماليتها في قدرتها على الجمع بين الزمنين المتقابلين نهاية الأربعينات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، وهي مقدرة مرتبطة بمجهود فكري يعود أولاً إلى استثمار المعطيات التاريخية المثبتة في المراجع والمصادر، ومحاولة ربطها مع معطيات التخييل الروائي الذي تنسج منه الرواية عوالمها، رزمة معارف وحقائق ليست منتشرة في الطريق بلغة الجاحظ، ولا يعرفها العربي والعجمي؛ وإنما يمتلكها من صاغ برنامجا وخطاطة ترسم المسار العام لكتابة روائية تمتلك وعيها السياسي الخاص بها. هي عودة لا تنبهر بجمالية السرديات الكبرى الممثلة في التاريخ والتأريخ، ولكنها قصدية تتأمله وتفتح أسئلة عن علاقته بالمتخيل، ضمن رؤية تتوخى الحذر من يقينياته بغية البحث عن بنية سردية جديدة، ممتلكة لتقنيات الكتابة الروائية التي تتجاوز إعادة إحياء الشخصيات والأحداث التاريخية، ولكنها منخرطة في مجازات التخيل ببناء المفترض سردياً، الذي يستحضر الحاضر في علاقاته المتشابكة والمعقدة، والتي هي استمرار لزمن مضى لا يمكن خلق قطيعة معه.

فسيرة سالم الزموري لا تمثل تهديداً للمؤرخين ولا تتعارض مع تحقيبهم للمرحلة الاستعمارية، بل هي توليف ينهل من ذاكرة المغرب الجماعية من خلال ما يسميه ريكور بالتناغم عن طريق ابتداع حبكة، «فليس السرد سوى توليف للمتغاير الذي تجمع فيه عناصر العالم البشري المتباينة»، وهي رغبة صريحة من المؤلف تستبطن المتخيل لتعيد تشكيل أرضية ملائمة تكتب تاريخاً غير معلن برؤية نقدية، تتخذ مما دونه سالم تاريخاً خاصاً تجلي الأوهام وتخلخل القداسة، وتنبذ الشعارات وتسكن في الإنسان الذي صنع هذا التاريخ، وبذلك تنتصر الرواية لهرمينوطيقا الشك، انطلاقاً من علاقة حوارية تنتبه للعابر والمهمش والمقصي. «والحقيقة أنهم لن يتركوك تدون، سيحرقون هذا التاريخ الفاصل بين الصحو وزمن النسيان، لا يريدون إلا تاريخاً يكتبونه هم في الظلام، يملونه على مؤرخ يُطعم من موائدهم، ويصنعون منه علماً من أعلامهم، تاريخ تدونه أقلام «المداحين» والحطابين والجزارين، كل حدث بلا قائد أو باشا أو سلطان لا يؤرخ، ولا قيمة له، قيمة الحدث مستمدة من قيمة الحكام والزعماء لا الشعوب، تاريخ يخلد أبطالا من وهم، ويدفن الأبطال الحقيقيين» [ص: 181].

بهذا التوجه تكون الكتابة الروائية عند خالد أخازي في «ذاكرة جدار الإعدام» اعتراضاً أولياً على الرواية الكولونيالية، أو من سار في دربها شاهراً معاييره الفلكلورية للاقتراب من خصوصية الشعب المغربي وهويته المقاومة للاستعمار، وهو ما يتقاسمه ومجموعة من الروائيين المغاربة الساف ذكرهم.

في بداية الرواية يتجه الحكي إلى المرحلة التي عاشها سالم الزموري بباريس، ست سنوات قضاها طالباً للعلم بجامعة السوربون، مرحلة مشدودة لزمن خاص، زمن فرنسا الخارجة من عمق جراحات الحرب العالمية الثانية، والمنخرطة في النقاشات السياسية والفكرية يتزعمها التيار الوجودي بزعامة سارتر… وفي قلب باريس استطاع سالم أن يتمثل الروح الوجودية بما أحاط به نفسه من تفكير وكتابة وعلاقات اجتماعية وعاطفية «رجاؤه اليوم أن يحسم الأمر، أن يلغي حالة الاستنفار في وجدانه، أن يبدد القلق والتوجس اللذين يحرمانه السكينة، بانتصاره على هوس التدقيق في التفاصيل المملة، أو إدمانه التأويل الولود اللحوح الذي يوسع أزمته النفسية» [ص: 23]، ولعل ولعه بكتابة الشعر واهتمامه بالفن كانا المدخلين لاستحضار عوالم العاصمة، خصوصاً ما ارتبط بفن المعمار والنحت، وبتاريخ الثورة الفرنسية.

إن النصب التذكاري لـ»دالتون» يصبح معبراً نحو الإسهاب في الحديث عن تاريخ الثورة الفرنسية، وعن تاريخ هذا الزعيم الذي أكلته الثورة يوم قتل بتهمة الخيانة، وقفة تكتمل بخلاصتها الدالة «آه يا دالتون للأسف التاريخ مليء بالحماقات، الإنسان يرتكبها ثم يهدر الزمن في إصلاحها… عبث… عبث»، وهي خلاصة تتواشج مع عتبة التصدير التي اختارها الروائي تقديماً لروايته، والمستوحاة من قول لبرناردشو «كان يمكن للإنسانية أن تكون سعيدة منذ زمن لو أن الرجال استخدموا عبقريتهم في عدم ارتكاب الحماقات بدلاً من أن يشتغلوا بإصلاح حماقات ارتكبوها».

وكما النصب التذكاري لدالتون حرك في نفس سالم صدى الثورة ومجراها؛ فإن التأمل في تمثالين أحمرين مزركشين سيكونان المدخل لولوج عوالم مقهى Les deux Magots، تلك المقهى التي حوت «المثقفين بامتياز وحواريي الوجودية والشعراء والكتاب والفنانين والفلاسفة، وساسة من اليسار الفرنسي ووسط اليمين»، المقهى المفضل لسارتر وسيمون دوبوفوار وقبلهما كانت الحانة المفضلة لرامبو وملارميه وبول فيرلان، إنه الفضاء الذي يلخص خريطة فرنسا الثقافية آنذاك بتفاعلات المثقفين، ونقاشاتهم السياسية والفنية بعد بداية خفوت شعبية شارل ديغول، وتطلعاتهم لرسم المستقبل السياسي لفرنسا، بعد إسدال الستار عن الحكومة المؤقتة.

في مسار الحكي يصبح هذا التقديم ذا جدوى في تنظيم السرد وتأثيث بنائه المعماري عن طريق المزج بين زمن باريس، وزمن المغرب المستعمر في تناغم ظاهر، حتى وإن اتسم بدكتاتورية السارد المنظم لسلاسل الحكي، من خلال تدخلاته المباشرة في الوصف أو النقد، أو توجيه الأحداث أو التعليق عليها، وهو ما يبدو في أحيان كثيرة تجاوزاً لسلطة السارد وخروجاً عن الحدود المرسومة له، وليصبح صوت المؤلف ظاهراً مقتحماً بوابات الحكي جاهراً بمواقفه الفكرية والنقدية حتى وإن كان المقام لا يتطلب ذلك «لم يُصرون كلهم على أنني شاعر…؟ ما أكتبه مجرد تعابير تلامس أفق الشعر، لا أصنفها إلا بوحاً حراً غير ملزم بنظرية ولا شكل، آه… النظريات غدت تخنق النصوص، والكل منشغل بنظرية عامة، كنحو عام، ينضبط بقسوة له كل نص طموح يحتاج إلى بطاقة هوية، ما أكثر وجوه القمع وأبعاد السلطة… صخب حول علمية النقد يملأ كل المحافل الفكرية: براغ.. برلين.. بون.. لندن.. ليتني أعرف فيما يفكر فيه المنتمون للخريطة العربية الآن؟ للأسف أكثرهم مستهلكون فقط ينتظرون الموجات النقدية ليترجموا وينضموا إلى صنف فكري إلى حين… ثم يتحولون إلى نظرية أخرى، الكل في تسابق غبي، نحو صياغة نظرية للأدب، متى كان الأدب ينظر في مرآة ليعرف نفسه…»؟ [ص: 17].

الرواية تمثل نموذجاً سردياً يحتفي بالمقاومة الوطنية في جانبها الشعبي التلقائي، الذي لا يرصد الخلايا ولا التنظيمات السرية، ولا عمق العمل المبرمج الذي خططت له الحركة الوطنية، مقاومة منبثقة من وعي ذاتي خبر الاستغلال والتعسف والقهر عن قرب، وتذوق مرارة البطش الممارس على الأهالي، رواية تستبطن روح الأمة من خلال تاريخها ولغتها وثقافتها المغربية المتنوعة، وإن كان الموضوع قد استوطن كتابات روائيين مغاربة نوعوا فيه رواية وقصة، كعبد الكريم غلاب ومبارك ربيع وأحمد المديني، وزفزاف وبرادة والميلودي شغموم، ومحمد عز الدين التازي ومحمد الأشعري، ومحمد أنقار والزهرة رميج وغيرهم، فقد وجد في الكتابات الروائية الموالية «الشابة» امتداداً، سواء كتيمة مهيمنة، أو إشارات تحيل إلى خصوبة المرحلة وغناها بما يمد الذاكرة ويفتنها بالعودة إليه.

ما تضيفه رواية ذاكرة جدار الإعدام هو ارتباطها بشخصيات «عادية» خارج الأضواء، تنسج مصيرها في ارتباط مع بعضها البعض مجسدة واقع المغرب المنسي المحاصر بالغبن والاستبداد والتهميش، القابع تحت وطأة القمع والنهب، وترصد مصائر شخصياتها في علاقتهم بالأرض وبالاستعمار… حيث تمتد الأيادي الآثمة للاستحواذ على أراضي الغير، وتملكها بدون مشروعية ولا موجب حق، كما حدث مع عبد الباقي الذي صودرت أملاكه وتقاسمها الغالي وزبانيته، «ودون قصة ولد سيدي عبد الباقي، وتكالب أذناب الطاغوت والسلطة على الشيخ سيدي عبد الباقي، وغصبهم لأرضه ومواشيه وبهائمه.. « [ص: 333].

إن هذا الجبروت المعلن بتجلياته وأشكاله لا يحد من قسوته سوى تلك العلاقات العاطفية النبيلة بين من اكتووا بناره، فبحرية ابنة عم سالم تصبح المعادل العاطفي لخلق التوازن لدى سالم، فهي تحفظه من هلاك مبين عن طريق مغامرة تنجيه من بطش القتل الذي دبره خصومه ومنهم عمه، نبلُ مشاعر، ووعي متقدم، حيث ترعاه وتحضنه في محنته وهو فاقد لذاكرته، وهي بذلك تقدم الصورة النقيض لدومينيك تلك «الفتاة الباريسية المشاغبة العفوية، الجامحة العاطفة الجياشة الأحاسيس المتطرفة والطافحة بالحياة والأنوثة والنزق»، والتي اختارت أن تعيش في الإسكندرية مرتبطة بأحمد، الذي عرفت معه معنى الحب الحقيقي متنازلة عن أفكارها الشيوعية مستسلمة لقدرها الجديد، في بلد كان يتهيأ لثورة الضباط الأحرار، أما بحرية فهي المشترك الذي ينهض من بيت السلطة المتواطئة، الخائنة، ابنة العربي خليفة القائد القرشي، والذي تولى المنصب بعد اغتيال أخيه من طرف الوطنيين، تشربت الوطنية احتجاجاً على ما يحيط بها من عسف وهوان ومكر وتسلط. وجسدت دور المرأة المناضلة الشريفة التي تولت تنظيم القطاع النسائي ضمن جيش التحرير، وكانت قبل ذلك هي من غامرت بإرسال برقية إلى سالم تخبره بوفاة والدته.

المرأة: بين مخالب الخضوع والتمرد

“بحرية” ضمن كوكبة النساء اللواتي استحضرتهن الرواية، تمتلك التميز والتفرد بكونها متعلمة درست في مدرسة الراهبات، وأتقنت اللغة الفرنسية، وشقت طريق النضال مؤازرة لابن عمها ورافضة لأشكال الهيمنة والاستعباد، غير أن بقية النساء اللواتي وظفتهن الرواية شكلن “مجتمع القهر”، نساء معدومات، مغلوبات على أمرهن تمارس عليهن أبشع صور الاحتقار والاستغلال، ليس بمنطق المجتمع الذكوري الذي كان ما زال ينظر للمرأة بدونية؛ وإنما بمنطق سلطوي فيه زواج المال والإجرام ممثلاً في الغالي، وفي الجيلالي وعملهما على التنكيل بالمرأة والحط من كرامتها لجوءاً إلى الضرب والتعنيف، فقد كانت فاطمة الهجالة طليقة العرقوس، نموذج الضحية رغم اخيارها طريق الانحراف، “… فهي امرأة هجالة كما تقول، وليس لها من دخل ولا عمل، طلقها زوجها منذ سنوات لأنها عاقر، ولم ينفع مع عقمها لا طبيب ولا خلطات ولا أعشاب ولا وصفات”، ولكنها ظلت تحمل معها أمل التوبة بوعي أن واقعها مرير “والله لو ضمنا الخبز ولقمة العيش ما سرنا في هذا المسلك، نتوب كل ليلة ونصلي أحيانا نتكاسل، ونصوم مع الناس، وظننا في الله أن يغفر لنا، طريقنا في الحصول على الخبز المر”، مما جعلها تكون عينا للغالي خاضعة لجبروته وهمجيته “كادت أن تتبول في ملابسها، فارتجف جسدها وزحفت رعشة إلى شفتيها وهي تنتظر ما لا تعلم، لكنها أدرى بغضبات هذا الكائن الذي قد يحرق الأخضر واليابس، قد يجلدها بلا رحمة، قد يكتفي بركلها أو صفعها، وهذا أخف الضر الذي تطيقه وألفته”، لذلك كان الهروب من بلدة العقرب وسيلتها في التخلص من الغالي ومن براثن الفقر والإهانة.

أما حادة زوجة الجيلالي القاتل المأجور، فقد وجدت نفسها في أحضان رجل عربيد لا يتوانى في إيذائها واغتصابها «كان ليلتها قد عنفها ولطمها حتى ألمها وأبكاها…»، وهو وضع مفارق لابنتها، من زوجها الأول، كلثوم التي امتلكت وعياً جعلها ترفض ممارساته وتدين أفعاله وأسراره بإفشائها لسالم، وتخنقه بوسادته انتقاماً لأفعاله ولأمها. ثم تتمرد على السلطة في صورتها القصوى باقترانها بعمر ابن الغالي، وهروبها معه بعدما كانت هدفاً للغالي يمني النفس بها، بل إنها انخرطت في سلك الوطنية من بابه الواسع حينما كانت تخرج ليلا لغواية الجنود الفرنسيين بجمالها وقوامها، فتستدرجهم إلى زوجها عمر لذبحهم، وهو ما سيكتب لها الشهادة والاستشهاد حينما أعدمت شنقاً على التلة.

وفي اعتقادنا أن هذا التوظيف هو رد اعتبار للمرأة المغربية المقاومة ومساهمتها البينة في حركة التحرير، بجانب الرجل، وعدم ارتكانها للتفرج على الأوضاع وقبولها لمنطق الإقصاء والتهميش، وبذلك تصبح المرأة ليست فاعلة في بناء الرواية فحسب، ولكنها مساهمة في تشكيل خريطتها التخييلية الرامية إلى تبئير الوعي بالدور الرئيس والتاريخي لها في مسار بناء ملحمة الاستقلال، وإبراز حضورها الوازن في قلب المعركة من خلال التأطير كما هو شأن بحرية، أو من خلال المغامرة بالحياة والشهادة في سبيل الوطن كما هو حال كلثوم.

وإذا كان التاريخ الرسمي قد احتفظ بأسماء من قبيل مليكة الفاسي، ورحمة حموش وفاطمة عزيز، وثريا الشاوي ودوّن دورهن الريادي في مؤازرة نضال الحركة الوطنية والانخراط فيها؛ فإن التخييل هنا يعيد الاعتبار للواتي ناضلن في صمت بعيداً عن الأضواء، وبعيداً عن التدوين الرسمي، اللواتي كان انخراطهن في المقاومة مرتهناً لحب الوطن ورفض الاستعمار وأذنابه.

اترك تعليقاً