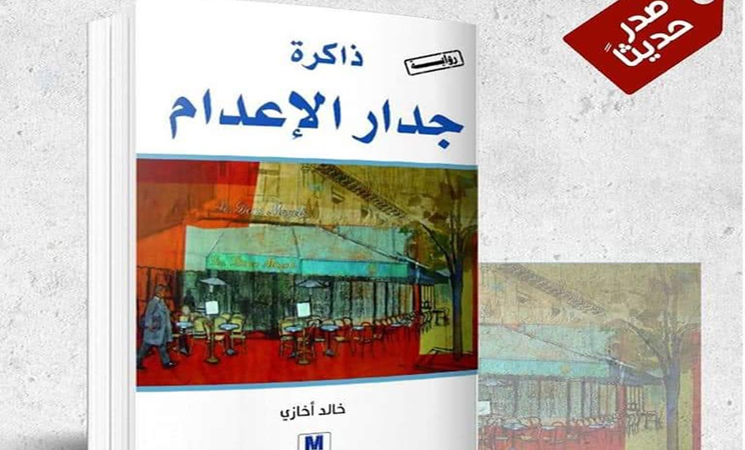

رواية «ذاكرة جدار الإعدام» للروائي خالد أخازي

وجه السلطة القبيح

إذا كانت السلطة في مفهومها العام هو «التأثير باستخدام القوة على مجموعة من الأفراد أو الجهات من خلال التحكم بإصدار القرارات، وفق مجموعة من القواعد القانونية والتي قد تنحرف لتصبح غير مشروعة في حال استخدامها للإجبار والإكراه والعنف أثناء تعاملها مع الآخرين»؛ فإن الاستعمار يشكل وجهاً من أوجه السلطة المرتهنة على القوة، وعلى الإذلال والخضوع وبسط النفوذ واستغلال الخيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونهبها وتهريبها، وقد اختارت الرواية بوعي وحس نقديين، منحى متقدماً لإبراز جدلية تزاوج السلطة والشطط في استعمالها بين المستعمرين، وبين من يمثلونهم من القادة والشيوخ برسم لوحات سردية تقترب من شخصية المنفذين للسياسة الاستعمارية، ببسط غطرستهم وجبروتهم وتعدّيهم على المواطنين وعلى أرزاقهم وحرماتهم.

الخليفة أحمد الزموري: والد سالم، خادم القائد بوشعيب القرشي على أولاد تايمة «هو اليد اليمنى التي يبطش بها القائد بقوة وبلا رحمة، قسوة بلغت من الفظاعة والشناعة والهمجية أن خلط جثث قتلى وصرعى أعمال «السخرة» خلال بناء سور السوق بمدينة تارودانت تحت السياط، بطين بناء الأسوار والجدران»، واجه كل حركات التمرد بالبطش والقتل، ورأى أن المتمردين «يستحقون القتل، بخروجهم عن الحماية الفرنسية، فقد شقوا عصا الطاعة، وعصوا السلطان المطاع، وبقتلهم سيأمن الناس، ويفشو الأمان على الطرقات وفي الأسواق»، بعد وفاة زوجته يتزوج «طفلة»، لا تهزه عاطفة الأبوة بعد اختطاف ابنه سالم بل كان يرجو موته خوفاً على منصبه، يقتله الوطنيون وهو يتجول في السوق، وينجو شيخ الزاوية ليتولى أخوه العربي، صهر القائد القرشي المتزوج من أخته العانس القبيحة «إيطو»، مكانه مبدياً للقائد الولاء التام فيريشه بخطبة ابنة الشيخ له، وتقديم الهدايا والوعد بقتل سالم والتخلص منه، والاستحواذ على أملاك أخيه وتوفير نصيب منها لولي نعمته، وهو ما نفذه بعد شهور من خلافته. غير أنه تحت ضغط المقاومة وتوهجها يتخلى عن السلطة.

القائد بوشعيب القرشي: المجسد المثالي لسلطة القواد إخلاصاً للكلاوي وللسلطة الاستعمارية، كان ذا قوة وبأس شديدين تفنن في تعذيب الرجال والسجناء والغرباء «قتل أكثرهم تعذيباً في الأقبية المظلمة والمفازات القصية»، لم يرحم ابنه الذي تآمر عليه لقتله رفقة بعض القرويين الذين اكتووا بتسلطه «فسلخ جلد ابنه وأحرق وقطع الرؤوس والأطراف، وبدد البيوت، وهدم الدور، وشرد الدراري، وخرب الخيام»، متوجس من كل شيء، ولاؤه أعمى للكلاوي الذي يرفده في كل مرة يزوره «برفد هام من هدايا وجوار، وعبيد وقنان، وسلع وغلل، وأثواب وكتان»، مع اشتداد المقاومة واتساع جذوتها يهرب إلى فرنسا… القائد بوشعيب بكل الفظائع التي اقترفها تزلفاً للكلاوي وللسلطة الاستعمارية، مثل نموذجاً حياً لقواد عاثوا في الأرض فساداً وغطرسة تحت حماية أسيادهم، لذلك فإن هروبه إلى فرنسا فيه امتداد لحكاية لم تنته حتى بعد استقلال المغرب.

الغالي: قائد بلدة العقرب، يسمونه في السر بالنفناف، اتخذ من أخيه سليمان خادماً عنده ناكراً وصية والده، سلطة يقتلها الخوف والتوجس فجعل على المخبرين عيوناً تراقبهم، جعل منه السارد نموذجاً للفظاعة والقبح، يمثل وجه السلطة القبيح الذي اجتمعت فيه النواقص والعقد النفسية المتعددة التي كان يجد في العامة، وخصوصاً النساء، مجالاً لإظهارها وإسقاطها «اتخذ بغطرسة وأبهة، مكانه على فرشة وثيرة في وسط المجلس بباحة الدار المغطاة بالأشجار الوارفة، وأغصان العنب المتسلقة، متكئاً على وسائد مليئة بالصوف الفصيح الخفيف، وقد مد رجليه، تدلك قدميه فتاة غضة، من حين للآخر ينهرها، ويأمرها أن تنهض لتدلك كتفيه، ويعبث بجسدها بتهتك وفحش، وكانت له عادة سيئة تكرهها النساء فيه، فقد كان يصفعهن صفعات طائشة بلا سبب، حتى تحاشت الكثيرات منهن مجلسه خوفاً وألما»، صورة السلطة المشوهة العاجزة عن إدراك توازنها مع الآخر في تصريف عشوائي لأوامر السلطة الاستعمارية، بشد الخناق على المواطنين بتعذيبهم وقهرهم وقتلهم والاستلاء على ممتلكاتهم، إنه الصورة المصغرة للاستعمار في مدلوله الشمولي المرتكز على النهب والقهر والاستعباد، لذلك كان من المفروض أن تكون نهايته مأساوية وأن يعيش العذاب بصور شتى، شأنه شأن الاستعمار الذي نصبه، فعاش قلق تمرد ابنه عليه وانخراطه هو وزوجته في المقاومة وإعدامهما رمياً بالرصاص أمام الناس «داهم الدرك الفرنسي بيت السي الغالي ذات فجر، وقيدوا ابنه عمر أمام عينيه وكبلوا زوجته كلثوم، وجروهما سحلا والسي الغالي في ذهول جامح وصدمة جارفة»، وهو ما أدى به إلى الشلل والعجز حتى «صار يقمط قمط الرضع، بعدما انفجر شريان في دماغه، ولم يعد قادراً على التحكم في غائطه، وخانه اللسان عيا، بعدما شل نصف وجهه»، فتفرق عنه الناس، وتخلت عنه زوجته الشابة… نهاية مأساوية للطغيان في تزامن مع اشتعال المقاومة، وتدفق دماء الشهداء سخية دفاعاً عن الوطن وكرامة المواطنين.

السلطة الاستعمارية

يحضر الاستعمار كآلية متحكمة في السرد وموجهة له كزمن وفضاء، في سياق محايد تحضر فيه باريس بشعاراتها وصخبها السياسي والفكري العقيم، العاجز عن تدبير قضية الحرية والتحرر في المستعمرات، المهووس أيضاً بجدل فكري لم يبلور استراتيجية علنية وصادمة تفضح، وتوقف طغيان واستبداد ومجازر المعمرين.

لذلك فإن خالد أخازي، ومعه السرد، يلتقط هذه المفارقة بشكل يجلي التناقض والازدواجية بين شعارات الثورة الفرنسية وحمولاتها وامتداداتها بين الفلاسفة والمفكرين، خصوصاً الوجوديين منهم، وبين واقع لا تعلو فيه إلا لغة القمع والقتل والتهديد والتشريد بآلة تنفيذية يمارس فيها الضباط شططهم وعنترياتهم كما هو حال «مسيو رونار» الذي: «أعلن حملة تطهيرية شرسة، كان يقتحم البيوت والدور بالقوة والعنف بفظاظة وجلافة، ويخطف الرجال عند الفجر من وسط أبنائهم، وكل من يقدر على حمل السلاح وسط البكاء والصراخ والنحيب، مكسراً الأبواب والنوافذ بصخب وفوضى، مبعثراً الأثاث والمواعين، حتى يثير الرعب في القلوب، وتمتد يده للنساء صفعاً وركلاً ورفساً أمام أبنائهن وأزواجهن وإخوتهن العاجزين عن حمايتهم، وإلى الشيوخ نهراً وزجراً وسحلاً دون رحمة ولا حياء، كان لا يرحم ولا تأخذه شفقة بضعيف أو شيخ أو صغير، وينعت الناس بالأوباش والحيوانات والهمج».

صحيح أن إدانة العنف لم تمنع حدوثه على مدى التاريخ، ولكن في المسألة الاستعمارية يصبح العنف السياسي أخطر أنواع العنف كما تقول حنة أرندنت، لذلك توجه المتن الروائي في «ذاكرة جدار الإعدام» بإدانة صريحة وقصدية لمثل هذه الممارسات، بتفكيك آليات اشتغال العنف السياسي والعسكري الذي مارسه الاستعمار، وبدحضه وتقويضه عن طريق عنف مضاد، مشروع، شكلته المقاومة وجيش التحرير.

مجازات اللغة الروائية

كُتبت رواية «ذاكرة جدار الإعدام» بوعي لغوي وبكثافة تمتح من تجربة عميقة يتحكم في شرايينها الكاتب والصحفي والشاعر خالد أخازي، وتمتح من قراءة للنصوص الروائية العربية في نماذجها المميزة، غير أنها تخط لنفسها نموذجها الخاص، تقدم نفسها كشفرة وسيطة بين الروائي والمتلقي تختزل مواقفه وأفكاره ومرجعياته بشكل اعتمد تنويع الخطاب، سواء على مستوى تنويع الأساليب اللغوية باستثمار الحوار الداخلي والرسالة واللهجة المغربية، فضلاً عن استحضار المؤشرات التناصية بما فيها الشعر والزجل والتقرير التاريخي. انفتاح على نصوص وخطابات مختلفة ينضاف إليها النقد والفلسفة وتاريخ الثورة الفرنسية، مع إصرار على الحفاظ على انسياب الحكي وجريانه عبر متواليات سردية اختارت كرونولوجية مسترسلة يرتبط فيها اللاحق بالسابق. مما يعني أنها شيدت معمارها وبناءها اعتباراً من تسلسل زمني خطي كان الرهان فيه على متابعة تحول الشخصيات وتحول مصائرها، وعلى تحول الوضع الاستعماري ما بين الهيمنة وطلائع الهزيمة والاستسلام. مما خلق متابعة وتشويقاً لملمته الحبكة وحافظت عليه، ففي لحظة من لحظات الرواية تصبح الرغبة في استرجاع الذاكرة هي عصب السرد ومبتغاه، وهو ما يجعل منسوب أفق الانتظار يفقد حماسته وترقبه، رغبة في إدراك سيرورة الظالمين والمغتصبين.. ما دام القارئ انطلاقاً من ميثاق خفي بينه، وبين السارد تعاطف مع سالم ومحنته، ولا يقبل أن يتساوى هو والشخصية الرئيسة التي فقدت بوصلة التذكر «يا ليته يسترجع ذاكرته ليعرف حق المعرفة، ويقينا كل القصة» [ص: 333].

لقد جعلت الرواية من صراع الشخصيات وتباين مواقفها مدخلاً لبوليفونية ظاهرة، بالمعنى الباختيني، فحرصت على تنويع البناء اللغوي من خلال تعدد لغوي يجعل الشخصية منسجمة مع وعيها وانتمائها الطبقي الذي يؤهلها أن تتموقع في خانة تناسبها بشكل يوهم بواقعيتها وانزياحها عن مدارات التخييل، فـ»بحرية» والهجالة، وكلثوم ودومينيك كنماذج نسائية، للتمثيل فقط، ظلت مخلصة لوعيها اللغوي الذي يجعل كل واحدة تدافع عن هويتها الاجتماعية والثقافية، ووعيها السياسي في تعالق كلي يحقق الانسجام والتناغم للنص الروائي.

وإذا كانت شعرية اللغة تقتضي، فيما تقتضيه، مراعاة ذهنية المتلقي، فإن «ذاكرة جدار الإعدام» سارت على هذا النهج مبتكرة أدواتها البلاغية والأسلوبية عامة، ورسمت فصاحتها بانتقاء مفكر فيه، ساعدها في ذلك كون الشخصية الرئيسة «سالم الزموري» كتبت الشعر وجربته في باريس، واستنشقت هواء الوجودية ممثلة في زعمائها الكبار، وكتبت اليوميات ودونت بعض أحداث بلدة العقرب، وصاحبت عبد الباقي الزجال، واستلهمت حِكمه وبوحه الرمزي.

إنها رواية «أرادت أن تقابل النسق السياسي المفترس بالأدب الذي يحمي من الواقع المرير»، كما يقول محمد شكري في إحدى حواراته، إدانة للنسيان الذي تجاهل الوطنيين التلقائيين، صناع ثورة الاستقلال والمساهمين في أجرأتها على أرض الواقع، احتضان لذاكرة تهم المغاربة وتاريخهم، خصوصاً الجيل الجديد الذي لم يعايش هذه المرحلة من تاريخ البلد، الزاخرة بالنضال والتضحيات ونكران الذات «جواب عن الحاضر من كبد الماضي»، كما تقول الرواية، رواية مبطنة بأسئلة تنبثق وتتناسل بعد نهاية الرواية، أسئلة عن الامتداد والمستقبل، عن المصير والآفاق، عن ما بعد الاستقلال، وذلك في اعتقادنا بوابة استشراف لعمل روائي قادم يعزز المشروع الروائي الذي يشتغل عليه الروائي.

هوامش: 1. هانس روبير ياوس: جمالية التلقي: ترجمة رشيد بنحدو، منشورات ضفافط1، 2016، ص: 55. | 2. خاد أخازي: ذاكرة جدار الإعدام، دار مدارك للنشر، السعودية، 2020.

اترك تعليقاً