صحافيون مغاربة يقاربون مواضيع من داخل المهنة في إصداراتهم الجديدة

شهد المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط هذه السنة، توقيع عدة إصدارات جديدة لصحفيين وإعلاميين مغاربة.

المثير والمميز أيضا في هذه الإصدارات أن مؤلفيها لم يبتعدوا عن المهنة، واختاروا مقاربة مواضيع تدخل في خانة انشغالاتهم واهتماماتهم، حيث تعددت العناوين والمضامين، لكن يبقى التوجه العام الذي أطر هذه الكتب هو الإعلام والتواصل بشكل عام، لكن كل مؤلف سلط الضوء على جانب من الجوانب المرتبطة بهذا المجال .

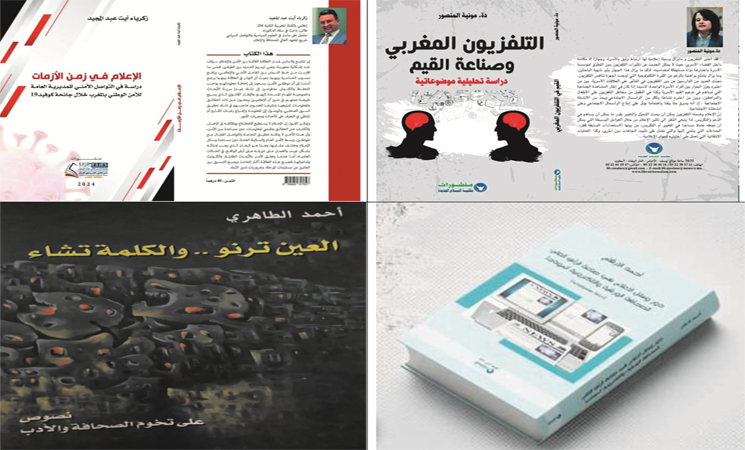

ومن بين الزملاء الذين عرضوا إصداراتهم الجديدة في المعرض الدولي للكتاب بالرباط، هناك الدكتورة والإعلامية مونية المنصور، التي تشتغل بالقناة الثقافية، حيث وقعت كتابها الموسوم بعنوان «التلفزيون المغربي وصناعة القيم «، والإعلامي بالقناة الثانية والطالب الباحث في سلك الدكتوراه زكرياء أيت عبد المجيد، الذي أصدر كتابا بعنوان «الإعلام في زمن الأزمات دراسة في التواصل الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب خلال جائحة كوفيد 19»، والصحافي الدكتور أحمد الأرقام الذي وقع هو الآخر مؤلفه «دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام، الصحافة الورقية والإلكترونية أنموذجا دراسة سوسيولوجية «، والإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري الذي اشتغل مراسلا لوكالة المغرب العربي للأنباء في عدد من الدول العربية، الذي أصدر باكورته الأولى بعنوان «العين ترنو ..والكلمة تشاء.»

عن الدوافع الذاتية والموضوعية ومضامين هذه الإصدارات، اتصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بالزملاء الأربعة، وكان الحوار التالي:

ترى الإعلامية الدكتورة مونية منصور أن هناك دوافع عديدة كانت وراء إخراج كتابها «التلفزيون المغربي وصناعة القيم..دراسة تحليلية موضوعاتية « إلى حيز الوجود.

ترى الإعلامية الدكتورة مونية منصور أن هناك دوافع عديدة كانت وراء إخراج كتابها «التلفزيون المغربي وصناعة القيم..دراسة تحليلية موضوعاتية « إلى حيز الوجود.

وحددت الدكتورة مونية المنصور الأمر في كونها صحفية مهنية، إذ تمارس هذه المهنة لما يقرب من العقدين من الزمان، وتشتغل في التلفزيون المغربي كصحافية معدة ومقدمة مضامين إعلامية، وبالضبط داخل قناة الثقافية، لذلك ترى أن من واجبها بل من مسؤوليتها كصحفية مهنية البحث والدراسة في موضوع يسائل اليوم، أكثر مما مضى، وظائف الإعلام العمومي بصفة عامة، وضمنه أدوار التلفزيون ليس في المغرب فحسب، بل في العالم ككل، كما يسائل مسؤوليته الاجتماعية في الحرص على تعزيز القيم والنهوض بها، لا سيما أن العديد من الدراسات لاتزال تتحدث حتى اليوم عن دور التلفزيون في إحداث التغيير، كما يمكن أن يساهم في الدعم والتكريس، دعم سلوكات وقيم واتجاهات.

الكتاب المتكوّن من ثلاثمائة صفحة من الحجم المتوسط، يناقش العلاقة بين التلفزيون والأسرة من حيث القيم، على ضوء مرجعيات نظرية أطرت لوظائف الأسرة وأخرى لامست العلاقة التفاعلية بين المشاهد والمضامين الإعلامية في التلفزيون، خاصة ما يتعلق بالدراما، ويربط هذه الإشكالية المحورية بالتحولات الكبرى الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي لا تهّم المغرب فحسب، بل العالم ككل، في وقت تعاظم فيه الحديث عن أزمة القيم.

الكاتبة الصحفية مونية المنصور قاربت في كتابها مجموعة من النقاط، منها التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تؤثر على صناعة القيم عبر التلفزيون، وترى أنها- تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة مست اليومي فينا، تقول، كما مست الإنساني، وغيرت بنيات ومؤسسات خلناها إلى وقت قريب ثابتة، فغيرت هيكلتها وبعثرت الأدوار فيها، كالأسرة، هذا الوسيط الاجتماعي الأول والأهم الذي طالته مجموعة من التحولات على مستوى الشكل والجوهر، ذات الأمر بالنسبة للمؤسسة الإعلامية التي وجدت نفسها ملزمة بتغيير أنساقها لمواكبة التحولات الرقمية.

وتشدد مونية المنصور على أن إشكالية القيم تبقى في قلب هذه التحولات لأن القيم تطرأ عليها تغييرات، وقد تموت إذا لم تحصن وتعزز داخل وسائط التنشئة الاجتماعية.

وتكشف صاحبة المؤلف أن الكتاب يعالج موضوع القيم في علاقة بالأسرة كأول حضن، وفي علاقة بالإعلام كمعزز لمنظومة القيم.

ويرى الكتاب أن التحولات الرقمية أثرت على مجموعة من مناحي الحياة في كل أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وقد طال هذا التأثير وسائل الإعلام وضمنه التلفزيون، كما أفرزت هذه التحولات الرقمية مضامين ومحتويات إعلامية بأنساق ومعايير جديدة لا تضع أمامها هاجس الخدمة العمومية ولا التنشئة الاجتماعية، الذي من المفروض أن يسم وسائل الإعلام بمختلف أشكالها.

وتقر الكاتبة الصحفية مونية المنصور أن هذه المضامين تنافس التلفزيون موضوع دراستها، لأنها مضامين سريعة ومثيرة في الغالب لا تخضع لرقابة الخط التحريري ولا تأخذ وقتا للتداول في هيئات التحرير، وتجعل من المواطن العادي مصدرا للخبر بل سباقا إليه، وغالبا تنبني على التشويق والغرائبية لحصد عدد أكبر من النقرات والمتابعات ولو على حساب مصداقية الخبر.

وتشدد المنصور على أن دور التلفزيون العمومي في ظل كل التحديات المطروحة عليه، يجب أن يظل ملتزما بمسؤوليته الاجتماعية في تقديم خدمة عمومية تنبني على تعزيز النسق القيمي للمجتمع عبر مختلف مضامينه الإعلامية، وسط بيئة رقمية مبنية على منطق استهلاكي لايدخل في الحسبان أساسا القيم أو الأخلاق، مما يجعل من مهمة التلفزيون مهمة صعبة وشبه مستحيلة في تحقيق المنافسة للحفاظ على الجمهور وجذبه إليه وعدم إغفال وظائفه التربوية والتثقيفية المؤطرة للمواطن.

ودعا الكتاب إلى تبني سياسة عمومية شاملة تعيد بناء أدوار وسائل الإعلام تجاه موضوع القيم، وتشرك جميع الفاعلين من الآباء والمربين إلى المهنيين صناع المحتوى، وتأخذ بعين الاعتبار رهانات السياق الرقمي والتحولات المواكبة له.

وتؤكد الدكتورة مونية المنصور على ضرورة اقتناع المسؤولين على القطاع من مسؤولين سياسيين ومهنيين، أننا نعيش عصرا يعرف أزمة القيم، وهو توصيف اتفق عليه علماء الاجتماع والفلاسفة، وقد زاد من هذه الأزمة التحولات الاجتماعية والثقافية الكبرى، مما يفرض اليوم على المجتمع إيجاد مداخل تربوية من أجل محاصرة أي انفلات قيمي يمكن أن يؤثر على هويتنا الثقافية والاجتماعية، بل ويؤثر على تماسكنا الاجتماعي، لأن القيم هي من يعزز التماسك الأسري والاجتماعي، لذلك على التلفزيون أن يبتدع مضامين جذابة ومشوقة للجمهور، وأن يكون في ذات الآن حاملا لمضامين قادرة على تغيير الذهنيات والسلوكات بل وإنتاج القيم.

الإعلامي بالقناة الثانية المغربية والطالب الباحث في سلك الدكتوراه، زكرياء أيت عبدالمجيد، كان من بين الإعلاميين الذين وقعوا إصداراتهم بالمعرض الدولي للكتاب، وهو الإصدار الموسوم بعنوان « الإعلام في زمن الأزمات..دراسة في التواصل الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب خلال جائحة كوفيد 19».

الإعلامي بالقناة الثانية المغربية والطالب الباحث في سلك الدكتوراه، زكرياء أيت عبدالمجيد، كان من بين الإعلاميين الذين وقعوا إصداراتهم بالمعرض الدولي للكتاب، وهو الإصدار الموسوم بعنوان « الإعلام في زمن الأزمات..دراسة في التواصل الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب خلال جائحة كوفيد 19».

انطلق الإعلامي زكرياء أيت عبد المجيد في بحثه، كما يقول لجريدة الاتحاد الاشتراكي، من دوافع ذاتية وموضوعية، الذاتية يشرح، لكونه اشتغل صحافيا ومراسلا في العمل الميداني للقناة الثانية المغربية، بمدينة الداخلة، خلال فترة الجائحة، ووقف حينها على التأكد من المعلومة ومحاربة الأخبار الزائفة التي شكلت حينها تحديا يكاد أن يصل في خطورته إلى خطورة الجائحة نفسها.

هذا العمل الميداني، يكشف زكرياء أيت عبدالمجيد، جعله يهتم بإعلام الأزمات، موضحا أنه في مثل هذه الفترات، يطفو على السطح تجار الأزمات إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي والأمني، وكذلك على المستوى الإعلامي.

ويرصد الكتاب صفحات ومواقع تروج للمعلومة المغلوطة، وقال بشأنها، إن هدفها هو تحقيق الربح السريع وإثارة الهلع وتهديد السكينة والأمن العام.

وفي ما يتعلق بالجانب الموضوعي، انطلق زكرياء أيت عبد المجيد، في تناول هذا الشق من الدراسة، من نقطة كون الموضوع فيه فجوة، ويحتاج إلى بحث أكاديمي، يقارب الموضوع من جوانبه المختلفة، فكان أن حاول من خلال الاشتغال على الشق النظري المتعلق بإعلام الأزمات، وكيف تدبر مختلف المؤسسات ذلك في جانب التواصل، وبالأخص المؤسسة الأمنية.

كما تطرق الكتاب، في جانب مهم منه، إلى تواصل المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، حيث عاد إلى آليات ووسائط التواصل التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ ستينيات القرن الماضي، وبالضبط منذ سنة 1960، تاريخ صدور أول مجلة للشرطة، متتبعا هذا المسار إلى غاية سنة 2003، ووقف على هذا المسار التراكمي، الذي يتميز الآن بانفتاح أكبر، حيث نرى اليوم، المديرية العامة للأمن الوطني تتواصل بشكل أوسع حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبات لها صفحات رسمية في هذا الفضاء الأزرق، كما تم إحداث لجان مركزية وإقليمية للتواصل، وأيضا إحداث منصب الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن، كلها أدوات ووسائل، يرى أيت عبدالمجيد، تؤكد مرة أخرى أن هناك مرحلة جديدة على مستوى انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها، وتبني وإعمال المقاربة التواصلية بشكل أكبر.

الكتاب يتضمن شقين أساسيين، فالقسم الأول متعلق بالمقاربات النظرية في الإعلام الأمني ووظائفه، ومن خلاله حاول الكاتب أن بعرج على مفهوم الإعلام الأمني، نظريات الإعلام الأمني، ووظائف الإعلام الأمني وإدارة الأزمات، التي تبقى مسألة مهمة.

ويشرح الإعلامي زكرياء أيت عبد المجيد أن الحديث عن الإعلام الأمني في هذا السياق، نعني به لحظة وإبان الأزمات الطارئة، وكيف تقوم المؤسسة الأمنية بالاضطلاع بوظائفها التواصلية في فترة الأزمات التي تكثر فيها الإشاعة والأخبار الزائفة والمغالطات وتهديد السكينة والأمن العام، وهنا يأتي دور المؤسسة الأمنية، وفعلا رأينا كيف اضطلعت بهذا الدور، بحكم خطورة الأمر، وكما نعلم، يضيف الكاتب، أن من وظائف الدولة حفظ الأمن العام، لذلك تتدخل عبر مؤسساتها المعنية بإنفاذ القانون، ومتابعة الأشخاص المتورطين في الترويج للأخبار الزائفة .

أما في القسم الثاني من الكتاب، فقد خصصه الكاتب، كما يقول لجريدة الاتحاد الاشتراكي، لتواصل المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في مكافحة الأخبار الزائفة في زمن كورونا، وهنا حاول أيت عبدالمجيد استحضار مسار التواصل لهذه المؤسسة من بدايته منذ عقود خلت إلى يومنا هذا، والانفتاح أيضا المسجل في هذا الباب، خاصة مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، حيث سجل أن هناك تواصلا تصاعديا، والولوج إلى العالم الافتراضي وتوظيفه، وهنا يطرح الكتاب/ الدراسة السؤال الأكبر، والمتعلق، بما إن كانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب اختارت ذلك من باب التواصل أو من باب الرقابة، مستحضرا أيضا ما يحدث في هذا العالم الافتراضي من جرائم إلكترونية، التي تتعاظم بشكل كبير يوما بعد يوم، وبالتالي يرى زكرياء أيت عبد المجيد، أن هذا التواجد أصبح مهما وضروريا من أجل الحد من هذه الجرائم والمخاطر .

وخلص الإعلامي والباحث زكرياء أيت عبد المجيد إلى أهمية مقاربة واستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في المجال التواصلي، وذلك من أجل الحد ومحاربة الأخبار الزائفة، لكن أيضا من أجل تعزيز الثقة لدى المواطنين، ولتعزيز هذه الخلاصة، استند الإعلامي زكرياء أيت عبد المجيد إلى دراسة بينت، بالملموس، تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية المغربية على رأسها مؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة.

بدوره وقع الدكتور أحمد الأرقام، كتابه «دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام، الصحافة الورقية والإلكترونية، أنموذجا، دراسة سوسيولوجية»، برواق النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط.

بدوره وقع الدكتور أحمد الأرقام، كتابه «دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام، الصحافة الورقية والإلكترونية، أنموذجا، دراسة سوسيولوجية»، برواق النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط.

وتناول هذا الكتاب الصادر عن دار الوطن، بالتحليل السوسيولوجي، دور الصحافيين في التأثير على الأحداث الجارية في جميع القطاعات، السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية، بمنافسة فاعلين آخرين، قصد توجيه المواطنين، وصناعة رأيهم حول قضايا مجتمعية.

والكتاب، يقول الإعلامي أحمد الأرقام لجريدة الاتحاد الاشتراكي، ثمرة بحث لنيل شهادة الدكتوراه، والمشكل من 456 صفحة، يتضمن جداول إحصائية كثيرة ومتنوعة، استخلصها الباحث السوسيولوجي أحمد الأرقام من عمل ميداني بعد تفريغ 644 استمارة، 164 منها تعود إلى الصحافيين، و480 تهم مستهلكي الصحف الورقية والمطلعين على المواقع الإلكترونية، موزعة بالتساوي بين الطلبة وموظفي القطاع العام، والمستخدمين في القطاع الخاص 160 استمارة لكل واحد من الفئات الثلاث، لأجل تكميم ظاهرة صناعة الرأي العام، وتفريغ محتويات 15 مقابلة مع مدراء ورؤساء تحرير وقيدومي الصحافة لأجل تعميق التفسير الكيفي لظاهرة صناعة الرأي العام ومن يصنعها، وعقد مقارنة بين تمثلات الصحافيين لعملهم، ومواقف القراء مستهلكي الصحف.

وتلعب وسائل الإعلام، دور الوساطة، يضيف أحمد الأرقام، بنقل الأخبار من عين المكان إلى المواطنين، وتغطية الأحداث الجارية في كل الفضاءات، سواء المؤسساتية التي تنتج القرارات، أو في مجالات عمومية، وتنشر وتبث المعطيات من مصادر متنوعة، تعتمد على احترام أخلاقيات مهنة الصحافة، وتتوخى الدقة وصدق المعلومات، والاعتماد على الرأي والرأي المخالف في رواية الأحداث، باستثناء الذين يخرقون قواعد المهنة الذين غيروا من مسار المهنة لأجل ممارسة التضليل الإعلامي.

وتغطي الصحافة بمختلف أنواعها ورقية وإلكترونية، الأحداث، وفي اختيارها تلك الأحداث التي ترى أنها تستحق تغطيتها، وبالكيفية التي يتم بها ذلك تشكل نتيجتها.

وأكد الصحافيون أنهم صناع الرأي إجمالا بنسبة كبيرة تصل إلى 92.7 في المائة، ما يعني أنهم قادرون على جعل القراء والفاعلين، وعموم المواطنين، يقرون بما يكتبون، ويعتقدون بذلك، رغم أن صناعة الرأي العام عبر وسائل الإعلام، لا تتم بصيغة « السلطة الفردية»، بل يشارك فيها في إطار تفاعلي، كل الفاعلين من مسؤولين في الحكومة إلى برلمانيين وحقوقيين، ومثقفين، وفنانين، وخبراء، ورجال ونساء المال والأعمال، ونشطاء الجمعيات المدنية، والأندية الرياضية، والمنظمات المدنية، إذ يوجد التنافس بين فاعلين في كل مجال لبسط الهيمنة على الرأي العام، وحيازة « سلطة رمزية» تساعد على التحكم في تدفق المعلومات وكيفية ترويجها في المجتمع، كي تخدم مصالح من يدبر عملية توزيعها.

وحسب بعض من نتائج البحث، فإن الصحافيين يؤكدون أنهم يصنعون الرأي العام ويؤثرون على القراء في المجال السياسي بنسبة أكبر ب92.1 في المائة مقابل 2.4 في المائة، وبدون جواب 5.5 في المائة.

ويظل المتلقي أو مستهلك المعلومات التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية هو الحكم في تأكيد أو نفي أنه معرض للتأثير والتوجيه، وأن رسائل الصحافيين تصنع لديه رأيا عاما أو رأيا مضللا أو متلاعبا فيه من خلال مساهمة فاعلين آخرين من سلط مختلفة.

وفي المرحلة الثانية من البحث، اشتغل الدكتور الأرقام على سؤال مركزي، يتعلق برأي القراء مستهلكي الصحف الورقية والإلكترونية من عمل الصحافيين وظهرت النتائج متباينة بين فئة الطلبة، والموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص.

وأكد الطلبة والموظفون والمستخدمون أن للصحف الورقية والإلكترونية، القدرة على المساهمة في صناعة الرأي العام، التي تعني التوجيه والتأثير ونشر قيم مشتركة حول قضايا معنية، من خلال معطيات إحصائية دقيقة.

وتطرق الباحث في كتابه للتغيير الحاصل حاليا بسبب بروز مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث معطيات غير دقيقة، وأخبارا زائفة، لأجل تحقيق الأرباح المالية فقط.

وأقر المستخدمون في القطاع الخاص أن الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية تنشر الأخبار بنسبة 77.50 في المائة، مقابل 17.50 في المائة قالوا لا، فيما تردد 5 في المائة في حسم الجواب.

وللمقارنة أقر الطلبة بدورهم أنها تنشر الأخبار بنسبة 73.13 في المائة، وكذا الموظفون بنسبة 70 في المائة. واعتبرت الفئات الثلاث أن وسائل الإعلام من مهمتها نشر الأخبار كي يطلع عليها القراء، مستهلكو وسائل الإعلام.

لكن ماهي طبيعة هذه الأخبار التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية، سجل المستخدمون في القطاع الخاص أنها تهتم بالإثارة بنسبة 69.36 في المائة مقابل 28.74 في المائة، وهو تقريبا الموقف نفسه الصادر عن الموظفين بنسبة 64.38 في المائة، والطلبة بنسبة 60 في المائة، وهذه المواقف تتناقض واعتقاد الصحافيين بأنهم لا يشتغلون على الإثارة لتمرير رسائلهم، ما يفرض مراجعة عمل الاشتغال لدى الجسم الصحافي ككل بالتركيز على المهنية، واحترام قواعد العمل الصحافي.

وأكد 78.75 في المائة من المستخدمين أن الصحف والمواقع الإلكترونية، تقوم بإخبار الرأي العام، وهي نسبة كبيرة تتجاوز ما عبر عنه الطلبة بنسبة 65 في المائة، وتقل عما عبر عنه الموظفون بنسبة 85.63 في المائة، وعموما هو تأكيد لدى فئة مستهلكي الصحف والمواقع أن من وظيفة وسائل الإعلام، إخبار قرائها ومشاهديها ومستمعيها بمستجدات ما يجري في فضاء إنتاج القرار. وعبر فقط 18.75 في المائة عن عدم اتفاقهم مع رأي أن وسائل الإعلام تقوم بإخبار القراء والرأي العام في ما تردد 2.50 في المائة في حسم الجواب.

وما يجعل الصحافة نشيطة هو ضرورة الكشف عن الأحداث وبالسرعة اللازمة، وذكر الأماكن، والتوقيت، والذين ساهموا فيها، ومن تحدث إليهم لنقل ما جرى للقراء، وما يعد خبرا في لحظة ما، ينتهي في لحظات أخرى حينما يتوقف المواطنون عن إيلائه أهمية، وعلى الصحافيين التمييز بين ما يهم القراء من الأخبار، وما يعتبر عاديا أو بدون أهمية بالنسبة للمتلقي.

وإذا كان رأي المستخدمين أن وسائل الإعلام تقوم بوظيفة إخبار الرأي العام، فإنهم أكدوا أنها تسهم أيضا في توجيه القراء بنسبة نصف عدد العينة، بما يقارب 52.50 في المائة، وهي نسبة أكبر مقارنة بالموظفين بنسبة 44.38 في المائة منهم من الذين أكدوا أنهم يوجهون الرأي العام، والطلبة الذين أكد 40.6 في المائة منهم ذلك، وهي نسب دالة بوجود إخبار للرأي العام لأجل توجيهه. وبمقابل ذلك، اعتبر 43.75 في المائة من المستخدمين أنها لا توجه الرأي العام، وتردد 3.75 في المائة.

الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أصدر كتابا بعنوان «العين ترنو .. والكلمة تشاء»، وكان المعرض الدولي للكتاب بالرباط مناسبة لتوقيع هذا الإصدار الأول.

الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أصدر كتابا بعنوان «العين ترنو .. والكلمة تشاء»، وكان المعرض الدولي للكتاب بالرباط مناسبة لتوقيع هذا الإصدار الأول.

يحتوي هذا الكتاب على مختارات من مقالات وتقارير صحفية ونصوص سردية تتطرق لقضايا سياسية وثقافية ومجتمعية مختلفة، داخل المغرب وخارجه، وخصوصا بالدول العربية الثلاث التي اشتغل بها مراسلا لوكالة المغرب العربي،كما يقول ، وهي الجزائر (2004/2001)، ولبنان (2008/2004)، ومملكة البحرين (2017/2013).

كانت المحطة الأولى،الجزائر، موسومة بأحداث استثنائية (زلزال، فيضانات، تداعيات العشرية السوداء…)، فيما شكلت المحطة الثانية، بيروت، ذروة العمل بالنظر إلى الوقائع المفصلية المتلاحقة التي عاشها لبنان حينئذ (اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، الانسحاب السوري، العدوان الإسرائيلي على معاقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، التطاحن السياسي الداخلي وما

رافقه من أحداث أمنية…).

أما المواكبة الإعلامية خلال المحطة الثالثة، المنامة، فكانت يكشف المؤلف أحمد الطاهري، ذات وتيرة عادية لكونها لم تشهد أحداثا استثنائية، وكان الجانب الثقافي هو الطاغي فيها.

ويتضمن الكتاب عددا من النصوص السردية، بعضها حول الفقدان الفادح لأحبة رحلوا عن هذه الدار العاجلة، وأخرى حول قضايا وظواهر مجتمعية معينة.

ويظهر جليا أن الهاجس الثقافي هيمن على متن الكتاب الذي تم تصنيف مواده حسب التتابع الزمني، وذلك باعتبار أن الثقافة تظل بامتياز، الرئة الأصلح للتنفس، والمسلك الأفسح للقول والحكي والكتابة.

يتصف العمل بوكالات الأنباء بطابعه الروتيني اليومي الذي يصيب صاحبه بالرتابة والملل، يرى الإعلامي أحمد الطاهري، إلا أن هاجس القراءة والكتابة لدى من سكنه هذا الهاجس منذ يفاعته ورافقه في رحلة حياته، يظل ذاك السند الواقي والدرع الحصين ضد السطوة العادية وفداحتها الوجودية والنفسية.

وعلى هذا الأساس بالذات، تنفتح شهية الصحفي (الكاتب تحديدا) على الجديد المفيد، الممتع الجذاب، والمبهر المثير، في الثقافة والسياسة والمجتمع، وكل ما قد تلتقطه عينه «البصيرة»، وذهنه «المتيقظ»، وفكره «الحصيف» حيال ما قد يبدو لغيره أمرا عاديا أو غير ذي جدوى.

وهكذا، تتنوع الكتابة وتتعدد وفق أسلوب خاص، يستمد مداده من محبرة القراءة (الأدب: الشعر والرواية تحديدا) التي خزنتها وراكمتها ذاكرة الكاتب منذ صباه، منذ أن كان طفلا يتلو حافظا على نحو جيد سور القرآن الكريم على مسمع فقيه الجامع، ولما كان يخربش كلماته الأولى على أبواب غرف الدار وعلى الطاولات الخشبية بالمدرسة.

وتدريجيا، يجد الكاتب الذي ولج عالم الصحافة بالصدفة، نفسه يستدرج الأخيرة إلى رحاب الأدب، لتتحقق عملية تلاقح فعال يستجلب متعة الوصف والحكي، ويكرس تمرس هذا الأسلوب الخاص في الكتابة على التقاط صور ووصف حالات، وإجلاء الغموض عن ظواهر، والتأريخ لوقائع وأحداث معينة.

وهكذا، يتم الإفلات من ضوابط نمطية صارمة ومكرورة في الكتابة الصحفية، ونسج هامش أرحب لصياغة مواد (مقالات، تقارير، نصوص،…)، يكون «اللعب» اللغوي فيها متحررا وطليقا.

لقد عملت – قدر المستطاع طبعا -، يقول المؤلف أحمد الطاهري، على أن يكون الأسلوب في الكتابة نافذا إلى اللب، كاشطا الزوائد والقشور. أسلوب سلس وسهل ومختصر في آن، أخذا بنصيحة الشيخ المعلم أبي العلاء المعري للمخاطب أن يكون لسانه طلقا حتى لا يوسم بالعي، وكلامه مختصرا حتى لا ينعت بالهذر.

هذا مع العلم أن الكتابة – كما يؤكد الكاتب الراحل عبد الكبير الخطيبي – «ليست مجرد نقل للكلام، بل على العكس، تعمل ضد الكلام، أو على الأقل تعمل بطريقة موازية له (..)إن الكتابة تنبني في الاختلاف مع الكلام، وذلك بالقدر الذي يتحتم عليها ألا تقلده إطلاقا، ولا أن تستنسخه طبق الأصل، بل، بالأحرى، الكتابة تغير الكلام، وبتغييره وتحويره تجمل اللغة.».