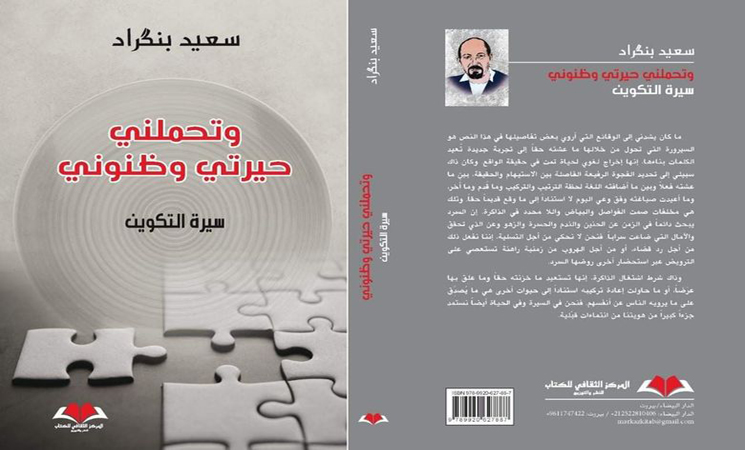

صدر للكاتب سعيد بنكراد كتاب جديد بعنوان «وتحملني حيرتي وظنوني. سيرة التكوين» عن المركز الثقافي للكتاب.

حاول الدكتور سعيد بنكراد في سيرته الفكرية «وتحملني حيرتي وظنوني» ، مواجهة خبث البداهة والجاهزية الكامنة في سؤال السيرة العلمية والفكرية المقتضبة والمختصرة. فخلفياته الفلسفية والفكرية والابستمولوجية

والأيديولوجية السياسية، انفجرت من حيث لا يحتسب، دون أن يكون مفكرا، ومخططا لذلك بشكل مسبق.

نقرأ من مقدمة الكتاب:

«-»أمّا اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهادي أن أظنَّ وأحدسا « أبو العلاء المعري.

-»ما يمكن أن يقود إلى الجنون ليس الشك، بل هو اليقين ذاته» نيتشه.

-»لا تكن متفوقا في عالم منحط، لأنك ستكون بقعة عسل في عالم من الذباب، ستفنى ويبقى الذباب» محمد الماغوط.

يمثل هذا النص حالة من حالات بوح فكري لم يكن من الممكن أن يستقيم إلا من خلال ما يبيحه السرد ويكشف عنه. وهذه طريقة أخرى لتشخيص المعرفة وتحويلها إلى فرجة، وتلك أيضا وظيفة التوسط التي يقوم بها السرد. فهو لا يكتفي، على خلاف ظاهره، برواية وقائع وأحداث تنتمي إلى ماض لن يعود أبدا، إنه يقوم في المقام الأول بتشخيص الخبرة الإنسانية وإدراجها ضمن تفاصيل «فرجة حياتية» هي السبيل الأمثل إلى تعميمها. إنه يقوم بذلك استنادا إلى إكراهات زمنية تُعاش في «اليومي» في غفلة من الفرد ومن قدرته على إعادة صياغتها في مفاهيم تُجرِّدها. وبذلك نُظر إليه منذ القديم باعتباره تمثيلا زمنيا لعالم لا يمكن أن يوجد إلا داخل محكيات تُفَصِّل القول في حالاته وتحولاته وتُحصي آثارها في الكائنات والأشياء؛ فهو «حارس أمين» على زمنية إنسانية تُدرك في هذه المحكيات وحدها.

لذلك لا يمكن للحياة أن تتسلل إلى الذاكرة إلا من خلال قدرة الإنسان على التقاط صورها كما تتحقق ضمن «إيقاعات» زمنية تُرى في أمداء خاصة هي محكيات السرد وأساطيره، أي ما يُشكل سيرة الأفراد والجماعات، وما يشكل «هويتهم السردية» بكل أبعادها أيضا. فنحن لا نستوطن الزمن ونحياه واسطة ما فعلناه فحسب، بل نلجه أيضا وفق ما حلمنا به أو تمنيناه أو ظل كامنا في وجداننا أو طوحت به الإحباطات. وذاك شرط اشتغال الذاكرة، إنها تستعيد ما خزنته حقا وما علِق بها عرَضا، أو ما حاولت إعادة تركيبه استنادا إلى حيوات أخرى هي ما يُصدِّق على ما يرويه الناس عن أنفسهم. فنحن في السيرة وفي الحياة أيضا نستمد جزءا كبيرا من هويتنا من انتماءات قبْلية.

وتلك وظيفة السيرة أو جزء منها على الأقل، وذاك ما يتحكم في تقاطعاتها مع ما يُبنى في التخييل أيضا؛ فالذي يحكي يفعل ذلك ليُقنع نفسه بقصته قبل أن يقنع الآخرين بها. «ذلك أن الذات تتعرف على نفسها في القصة التي ترويها لنفسها عن نفسها» (ريكور). فالحاكي في السيرة، وفي التجربة الواقعية على حد سواء، لا يأتي إلى الأشياء خالي الذهن أو بريئا من كل حكم مسبق، إنه يلتقط منها ما تجيزه موسوعته أو ما تشتهيه نفسه فقط.

إنها بذلك لا تختلف إلا قليلا عما يبنيه التخييل الروائي، وعما تكشف عنه وقائع التاريخ وطريقة استعادتها. فالرواية مشدودة دائما إلى ما تقوم بتمثيله من خارجها، وبالمثل لا تستطيع «موضوعية» الوقائع في التاريخ خلاصا مما تُنتجه الذاكرة على هامش ما يتطور خارج وعي الذات، أو ما يُراد إخفاؤه أو التمويه عليه. لقد خسرت أمريكا حربها في الفيتنام، ولكنها كسبت كل معاركها في هوليود. لقد هُزمت في حقيقة التاريخ، ولكنها انتصرت في محكيات التخييل. فهذه المحكيات أطول عمرا وأشد وقعا من حقائق الوجود.

وتلك هي خصوصية السيرة، إنها تندرج ضمن كل المحاولات الرامية إلى الإمساك بلحظة أولى ترغب الذات داخلها في وضع اليد على ماهية «الأول المطلق» في الحياة، وفي الوعي، وفي التكوين، إنها شبيهة باستكشاف حالات الوعد والاختيار، أو هي التذكير بالخطيئة أو الاستخلاف كما أرستها في وجداننا عقائدنا وعقائد غيرنا، وكما فصلت القول فيها أساطير الكون. وذاك هو ما يجعلها أيضا استثارة لحالات النهايات حين تميل السلاسل الزمنية إلى الانكفاء على نفسها ويستعيد واهبها ما أطلق وما وُضع للتداول منها. إن الإنسان موجه من داخله نحو النهاية، لقد «خُلق للمستقبل»، وذاك ما يدفعه إلى الاحتفاء بكل «البدايات» في حياته.

ما كان يشدني إلى الوقائع التي أروي بعض تفاصيلها في هذا النص هو تلك السيرورة التي تحول من خلالها ما عشته حقا إلى تجربة جديدة تبنيها الكلمات وحدها. فوجودنا في اللغة كان دائما أوسع وأرحب من وجودنا في حقيقة الواقع، إنها إخراج لغوي لحياة تمت في غفلة منا. لقد حاولت من خلال ذلك الإمساك بخيوط شتى هي ما مكنني، من بناء قصة تتميز بالوحدة والانسجام. يتعلق الأمر بوضع اليد على الفجوة الرفيعة الفاصلة بين الاستيهام والحقيقة، بين ما عشته فعلا وبين ما أضافته اللغة لحظة الترتيب والتركيب وما قُدم وما أُخر وما أعيدت صياغته وفق وعي اليوم لا استنادا إلى ما وقع قديما، وتلك هي مخلفات صمت الفواصل والبياض واللامحدد في الذاكرة.

إن الذي يكتب لا «يستعيد» زمنية ولت، كما يبدو عليه الأمر في الظاهر، وإنما يبحث عن الانسجام فيما يبدو متنافرا، أي من خلال ما تعرضه زمنية لا حد لها في البداية والنهاية. إن تفادي ضياع الهوية، لا يمكن أن يتم إلا من خلال ما يمكن أن يضمنه «الدوام في الزمن». وهذا الدوام هو ما يصنعه الوجود في السرد، أي هوية الفرد في الزمن المحكي.

إن السرد يبحث دائما في الزمن عن الحنين والندم والتحسر والزهو وعن الذي تحقق والآمال التي ضاعت سرابا. فنحن لا نحكي من أجل التسلية، إننا نفعل ذلك من أجل رد قضاء، أو من أجل الهروب من زمنية راهنة تستعصي على الترويض عبر استحضار أخرى روضها السرد.

كنت أحكي عن الذات وهمومها وطموحاتها وانتكاساتها، ولكنني كنت أفعل ذلك استنادا إلى كل حالات الانتماء التي تجعلني جزءا من مجموعة، أي تحققا لحالة حضارية هي «النحن» التي تنطلق منها «الأنا» من أجل بناء عوالمها المخصوصة. بل وفعلت ذلك استحضارا لما تحقق في الكثير من الحالات من خلال نماذج للتماهي من قبيل كل الذين علموني والذين أفدت منهم في السياسة والمعرفة والأخلاق الخاصة. إن الأنا تنمو وتتطور دائما ضمن هذه النماذج ومن خلالها تحاول تكييف وقائعها مع وقائع التاريخ العام».

اترك تعليقاً