1

قبل أن توجد هذه الورشة حيث نبتت العديد من الأعمال الخالدة، وولدت ورأت النور، كان المكان الذي يأويها في بداياته يتناغم مع أدعية الطَّلْبَة التي كانت تتولى فيه قراءة اللطيف. وكان الغرض من هذا الدعاء الحفاظ عليه، وكذلك الحفاظ على كل البناء التراثي الذي يحيط به من كل مضايقات ضارة ومزعجة وقاتلة. ماديا أو معنويا. كان هناك سبب لا جدال فيه لهذا الأمر. لأنه يقع في الصقالة، في وسط هذا النصب / القلعة العملاقة. قريب جدًا من السور الغربي العظيم لأسوار موغادور التي تلف بالمدينة العتيقة، وتطل مباشرة على صخور المحيط حيث يأتي البحر ليحفر بأمواجه المدمرة الأرض الصلبة دون أن يكون قادرا على هزمها. فلطالما وقفت قراءة اللطيف ويد الإنسان حاجزا منيعا في وجهه على مدى قرون. تخيلت السلطان يقف هنا، محاطًا بجيشه ورجاله الموثوق بهم، السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ويأمر بقراءة هذا الدعاء، بعد قراءة أجزاء من القرآن، بصوت جماعي، بشكل حاشد، بالتزام طريقة «تحزابت»، تلك القراءة الخاصة التي طورها وأتقنها طَلْبَة حاحا والشياظمة، من تلقاء نفسهم، عبر تسطير صوتي للآيات الإلهية يتزاوج ويتمازج مع الأصوات القوية العالية، حيث يكون ينثال معنى الكلمات منفصلًا ومفهومًا جيدًا، فتصل إلى الناس وجميع الكائنات والكون القريب. تقليد بقوة لكلمات السماء، ذاك الذي يسود الجميع.

من نافذة «بيت اللطيف» أرى البحر الهادئ، والصخر المطيع، فأتخيل استغاثة المرتزقة العجم الغرقى، وصلصلة سيوف الامبراطورية الشريفة المنتصرة …

2

من الخطأ الظن بأن لم يكن لـ»اللطيف» أي تأثير في ما بعد. لا، يبقى الأثر الذي يديم الحفظ. إن يد الإنسان، بمجرد أن ترتكن إلى الكسل والفقد، تجد نفسها منبوذة من السُّبل المؤدية إلى السماء. لكن الكلمات الربانية أبدية، وبمجرد ترديدها، فهي تستمر في إدامة الصون إلى الأبد من فوق الجدران، في الحجر وفي الهواء الذي يحوم داخل الأسوار. هي شهود على السر، لا تختفي أبدًا. يعمل الزمن بإملاءاته، يُظهر ويمحو، لكن لا يُخفي شيئا. يوجد في مركز القيادة. أدعية المكان لا تَفْنَى. تشهد على ذلك الجدران السميكة القوية، المدافع الحربية الموجهة إلى الأبد نحو الأمواج، منذرة بين فتحات أعلى الأسوار، في ممر واسع وطويل، جاثمة حيث لا يمكن لصديق أو عدو الاختباء. يعلو نداء اللطيف في الوقت المناسب. دائما.

3

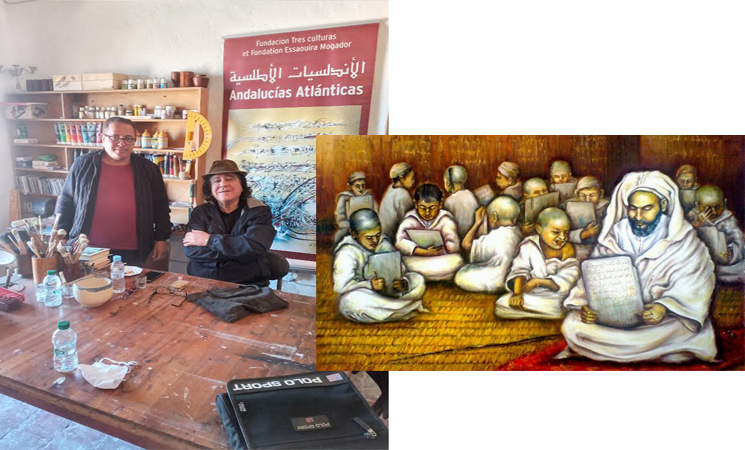

في أحد أيام عام 1989، كان الرسام الحسين ميلودي يسير هناك برفقة الرسام عزيز بيدار ، الذي هو أيضًا مساعدً له لسنوات عدة، في مغامرته الفنية التشكيلية الشهيرة التي على صلة وثيقة بالمدينة، خاصة في هذا المكان. أسره على الفور ذلك البناء الذي يشبه منزلا أو ملجأ مراقبة، الواقع في وسط أكثر ركن من أركان المدينة قيمةً وأهمية. كان «بيت اللطيف» مهجورا حينها، متروكا لغزو الأعشاب وجميع أنواع الطفيليات التي تسببها فقط قوى الطبيعة. باح الفنان لنفسه بأنه لا يمكنه الرسم سوى هنا، جنب الأسوار، مرفوقا بأصوات وروائح البحر المحيط، التي تهدهد بتأثيرها الإلهام الخالد، وتغرس ذوق المَهمة الإبداعية. ولكن كيف الحصول عليه لغرض قضية فنية، وإقناع من يجب إقناعه، بضرورة الوصول إلى هذا المكان التراثي وإن كان مهجوراً ؟ لحسن الحظ ، كان بعض صانعي القرار أيضًا من عشاق الفن الحقيقي، وأصبح ما كان رغبةً حقيقة واقعة. خاصة وأن الرجل رائد من رواد الفن المغربي الكبار، وهو صاحب منحوتة «بركة محمد» الضخمة المنتصبة عند مدخل المدينة الجنوبي.

4

وشرفني أن أكون هناك الآن في بيت اللطيف، وأن أسمع قصته التي رواها الفنان نفسه، الحسين الميلودي. لا يبدع المرء في أي مكان فقط، ولا يرسم المرء دون أن يكون في فضاء / شرنقة جاهزة لتلقي انبثاق الفكرة التصويرية، بيضة العمل التي يتم صنعها دائمًا، والتي يتم تحضيرها ببطء. سُحِرتُ من النظرة الأولى، خاصة أنه قبل الوصول إلى هذا العلو، كان علي أن أطلب الإذن من حارس الأمن في الأسفل عند بداية الممشى الحجري الصاعد، بالقرب من الحواجز التي تمنع الوصول حتى للسائحين في هذه الأوقات من الوباء (كوفيد) – هل تقصد الميلودي ؟ – نعم هو ذاك. رافقني ودلني على المكان. هناك فوجئت برؤية موقع حصين لا يغيب عن عين الفنان لحظة، من مكتبه. أتابع نظراته، وما يقابلني كمشهد أخاذ، يسمح لي بالدخول في نوع من الدوار الجميل الذي يوفره الاكتشاف وحده. سيتكاثف هذا الوقع الأول بأثر أقوى، عندما يُظهر لي الفنان كل كنوز مشواره الفني الثري. من الأساس، من البدايات خلال النصف الأول من الستينيات من القرن الماضي. لوحتان تسترعيان نظري بشدة وبشده حتى. لوحتا « nu « تذكراني على التو ببيكاسو في إحدى فتراته المبكرة. ضربات فرشاة خالصة، والمرأتان في اللوحة ممتلئتا الجسم تمامًا، «جالستان»، تملأن حقل الرؤية. تتكئ الأولى على الجانب الأيمن من جسدها، في مساحة من اللون الأصفر الرملي، والأخرى على مساحة من السواد الرمادي. ثم انتقلت نظراتي إلى حيث علقت لوحتان تجريديتان، من التجريد المطلق، تمتزج فيهما بدقة الخطوط واللطخات والأشكال في الأولى، وضربات فرشاة كبيرة كثيفة في الأخرى، مرسومة بلون حبر بني شبيه بحبر الكتابة الفقهية. ثم طالعتني في الأخير لوحة سريالية: صقل كامل، دقة مِشْرَط. أشكال مستديرة تحتوي على أشكال دائرية أخرى كلها معلقة في انثيال عمودي ماطر، الكل مغمور بلون يشوبه فعل الزمن بآثاره، أخضر رطب، نادر، صلب وغائم في نفس الوقت. هي دواخل العالم الخلوي، هو اقتراح لحركة حرة ومنطقية. رأيت، فكرت، أنصتُّ. حدثني البحر بلا انقطاع بلغة الأمواج التي تصل إلى أذني. شاهدت من حين لآخر قطعاً من السماء الزرقاء، وأجزاءً من الأسوار هناك، وهذا الملجأ بهندسته المعمارية المثالية. هنا الشساعة والضيق، الانفتاح والانغلاق. جُلت بنظري من الواحد نحو الآخر، واللوحة السريالية أخضعتني وأرسلتني إلى نفسي، وجعلتني أفكر في القدر والخلود، في ما يدوم، والذي يمكن توقعه، وفي نفس الوقت دون أن يأخذ شكلا متوقعا.

5

ما الذي يجب قوله ؟

شعرت بما قدمه هذا الفنان المتنور الذي سيصيره في ما بعد، في المستقبل، وهو يلوح لي في الأفق. الفنان الذي سيعرف كيف يضمن شهرة «العلامة» التي تحملها اليد المرفوعة والجسم غير المحدد. أول ظهور كان هنا في «بيت اللطيف» : توظيف لوحة خشبية من تلك التي كنا نحفظ فيها القرآن في مساجد طفولتنا البعيدة. بادئ ذي بدء، يجب القول بأن هذا الخيار كمفردة تشكيلة أو كسند هو غير مسبوق ورائد بالفعل والحقيقة. يجب ألا ننسى، ويحب أن نذكر أننا في عام 1968، عندما فكر الفنان في ذلك، في الاشتغال عليه فنيا. صارت لوحة المسيد الخشبية بوتقة تجربة، سندا إذن. ولأنها تراثية، فقد وظف فيها الزخرفة البنية للون الصمغ الذي يُكتب به بأقلام قصبي. لكن في اللوحة/السند، الحروف ليست حروفا مكتوبة على الطراز المغربي، هي رموز ورسومات تمائم لا وجود لها في الأبجدية المتعارف عليها. لكنها تجعلني أتذكر طفولتي في المدارس القرآنية. هي جزء من الزخرفة، من حدث الفرح، عندما ينتقل الطالب من تعلم عدد من السور إلى استظهار حزب كامل أو عدة أحزاب، فتصير اللوحة بمثابة سند / دبلوم يشهد على النجاح من خلال زخرفة رائعة وسعيدة يقوم بإنجازها الفقيه. هذا الفرح يعيدني إلى الماضي بعد سنوات. أنفعل بسعادة، ليس بحفظ الحزب، ولكن بفعل أثر الفن الواضح.

لقد حقق الحسين ميلودي إبداعا غير مسبوق، ذهب إلى أبعد من خلال هذه التجربة. فإلى جانب هذا السبق الفني، خصص جزءا من مساحة اللوحة لرسم تجريد هندسي بخطوط غليظة، متوازنة متعرجة بشكل رياضي مستقيم وبألوان زاهية. رأيت فيها احتفالًا مزدوجًا بالذاكرة في المستقبل الذي لها، والذي سيعلنه في العديد من الجوانب والأشكال، مفصلة بحنان وبحرص شديد على اتقانها. وما الشهرة الكبرى التي نالها في ما بعد سوى دليل تأكيدي على ما أتاه كأول فنان مغربي فعل ذلك في كل أعماله. بقيت لفترة طويلة متوشحا بنار الإبداع الخالص وممتنا. الحسين ميلودي، هذا الرجل المستنير الجالس إلى مكتبه ينظر إلي، ويشرح لي، ويخبرني عن حلقات من مغامراته الفنية والتصويرية الصباغية، وغيرها التي استمرت لأكثر من خمسين عامًا. فجأة، لفتت انتباهي شهادة مؤطرة معلقة بين اللوحات. كانت تدل بشكل كبير على الطبيعة الفنية للمكان. اقتربت وقرأت، بعدما وسعت من نظراتي، استغربت. نعم، قال لي، لقد فزت بالمركز الثالث في مسابقة للياقة البدنية عندما كنت في باريس. نعم، «كانت لدي عضلات قوية في ذلك الوقت!». «أفهم الآن سبب كون معظم لوحاتك كبيرة الحجم. فقط العضلات هذا المستثير يمكنها أن تعضد إنشاء هذا النوع من الأعمال الفنية» أقول له. ضحك وأخبرني بأن لا أحد قال له مثل هذا الكلام من قبل.

* ملحق: خلال مقابلة مع الحسين ميلودي بإذاعة فرنسا الثقافية أجراه الكاتب التونسي البارع عبد الوهاب مدب، وكان الكاتب المكسيكي الشهير ألبرتو رويز سانشيز حاضراً مع الفريق (في أستوديو ميلودي بيت اللطيف). باح هذا في نهاية البرنامج قائلا : «ذات يوم قال لي إدمون عمران المالح : لا يجب أن نبحث في مكان آخر عن الأرواح الحقيقية للصويرة، إنها بيد الحسين ميلودي».