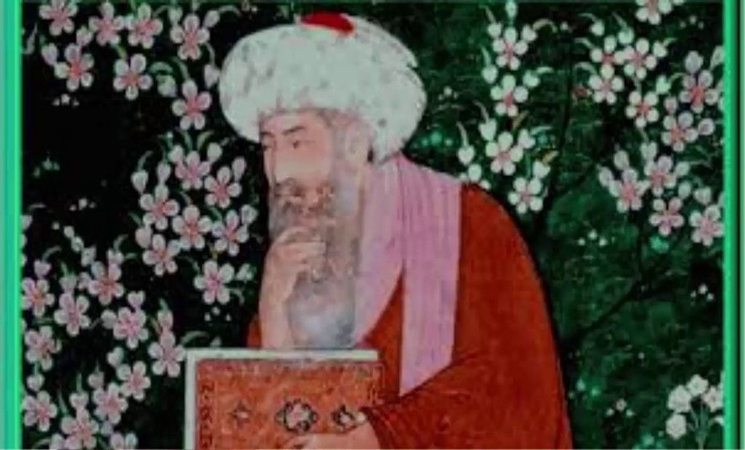

يعود الفضل في تقديم أجمل تأويل لإشكال العلاقة بين الحلم والتّضحية في الإسلام إلى المتصوّف الأندلسيّ ابن عربيّ (القرن الثّاني عشر). فقد أدرج هذا الإشكال في إطار نظريّته عن “حضرة الخيال”.

انطلق ابن عربيّ من جواب الابن : “يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ” ليُخضع مسألة التّضحية بأكملها إلى رهان تأويل الحلم، فهو يقول : “والولد عين أبيه. فما رأى [الوالد] يذبح سوى نفسه.”وفداه بذبح عظيم“فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد، بل بحكم ولد من هو عين الوالد.” وهكذا، فإنّ موضوع الحرمان الذي يخضع إليه الأب من حيث ماهيّته، وعن طريق الابن، هو الطّفل. ولا شكّ أنّ هذا التّأويل الذي قدّمه ابن عربيّ يندرج في إطار تقليد عريق في التّصوّف يقوم على اعتبار “التّضحية الكبرى” تضحية بالنّفس. والنّفس هي la psyché، وهي الجزء الحيوانيّ الفاني من الرّوح، وهي التي تظهر في صورة الحمل الوديع المقدّم قربانا، وعلى هذا النّحو يسلم الغنوصيّ نفسه إلى الفناء في الإلهيّ.

إلاّ أنّ طرافة ابن عربيّ تكمن في النّظريّة التي قدّمها في “الفصّ” المتعلّق بإسحاق. فهي من أرقى وألطف النّظريّات المؤوّلة للحلم المتعلّق بما يعتمل في الأب من شوق إلى قتل الطّفل، وللمرور من الفعل الخياليّ إلى الواقع :

لكن الأخطر في نتائج نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي هي ما أدت إليه من ضرب المفاهيم في بعضها، وإفراغها من محتواها الشرعي، فالعذاب لم يعد عذاباً بل صار عذوبة، فإن الله – كما يرى ابن عربي – لما اتخذه مظهراً له وصورة لإحدى تجلياته وفيوضاته، فهو الذي يفعل ما ظن أنه من فعل ابن عربي، فلا مسؤولية.

فإذا كان الرب يصير عبداً أحياناً، وأحياناً أخرى يصير العبد رباً، فلا مسؤولية، بل إن العبادة نفسها تصير بغير معنى، كما أن الجنة والنار يصيران متساويين، بل هما وجهان لحقيقة واحدة، فإن المعذبين يتلذذون بالعذاب لأنه «يسمى عذاباً من عذوبة لفظه وذاك له كالقشر والقشر صائن».

كما أن الكافر ليس هو الجاحد لوجود الله سبحانه، وإنما هو مأخوذ من الكفر، بمعنى الستر والتغطية، فهو قد ستر ما وقف عليه من العلم الاتصالي الشهودي، ذلك الذي أراه الوجود على ما هو عليه، ووقف به على سر القدر، وبهذا فقوم نوح، كانوا في تكذيبهم له على حق، لأنه دعاهم بلسان الظاهر، ولم يفطن إلى ما هم عليه من حقيقة الباطن وما يرونه من حقيقة الكشف، وأن ذلك هو ما أراد الله منهم بناء على ما أعطته أعيانهم الثابتة في الأزل.

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين النبوة والولاية، فإن ابن عربي يوغل في ضرب المفاهيم المستقرة في العرف الشرعي، حيث يجعل من الولي في مكانة الرسول إن لم يعلوه، فإن الرسول محجوب غير سعيد لأنه لم يتحقق بالوحدة الكاملة، والوحدة الكاملة تكون من غير واسطة، وهذا مذهب في المعرفة يسقط النبوة من الاعتبار ويقلل من أهميتها، ذلك «أن كلام الله ينزل على قلوب أوليائه تلاوة، فينظر الولي ما تلى عليه مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه، فعلم ما أريد به في تلك التلاوة كما يعلم النبي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمر». ومعلوم ما بين التلاوة والتنزيل من فرق درجة.

والقول بالولاية يقلل من النبوة ويطعن في ختمها، فإنه يجعل من النبوة غير ذات أهمية لتساويها مع الولاية، بل إن الولاية أرفع منها، حيث أنها صلة بلا واسطة، بينما النبوة صلة بواسطة، وما كان بغير واسطة فهو موصول، وما كان بواسطة فهو محجوب. كذلك فإن القول بالولاية يطعن في ختم النبوة ذاته، ويجعل منها مستمرة استمرار وجود الأولياء.

وهناك أمر آخر يترتب على القول بوحدة الوجود، وهو الدعوة إلى وحدة الأديان، وليس الأمر متعلق بحوار بين الأديان لمعرفة دين الحق منها من دين الضلالة، حيث أن وحدة الأديان ترى أن الأديان كلها في الحقيقة صور مختلفة لتجلي الحق الواحد، فلا مكان لإنكار عقائد الكفار والمشركين، بل ليس هناك كافر ومشرك وهناك موحد، ففي الجوهر كلهم موحدون، ولهذا لا ينبغي أن يرتبط الإنسان بمعبود خاص في الظاهر، فالعبرة بالباطن، «لأن صاحب المعبود الخاص جاهل بلا شك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد… أما الإله المطلق فهو الذي لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء»، ولهذا يشنع ابن عربي على من يحد نفسه بمعتقد خاص في الله، ويرى أن ذلك من اصطناع أصحاب الأديان، والأصل أن «دين الحب» لا يعرف الحدود، ولهذا فإنه كما قال:

عقد الخلائق في الإله عقائداً *** وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه

بل إنه يصحح كل العقائد الأخرى، وكما يقول:

لقد صار قلبي قابلا كل صورة *** فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف *** وألواح توراة ومصحف قرآن

ويحتج ابن عربي لهذه العقيدة، بأن الجاهل هو الذي قيد نفسه بعقيدة مخصوصة فحجب نفسه عن صور تجليات الحق في الأديان الأخرى، بينما العارف هو من تحقق بالوحدة في الوحدة، ونظر الوحدة في الكثرة فوضع الألوهية أو وضع معنى الحق في مكانه، أي في الواحد المعبود في صور جميع الآلهة المعبودين، والجاهل هو الذي وضع الألوهية وقيدها في صورة خاصة حجراً كانت أو شجرة أو حيوانا أو إنساناً.

ويصل ابن عربي إلى تعطيل العبادات والشعائر، فيرى أن أرقى درجات العبادة هي التحقق بالوحدة الذاتية، وهذا مقام العارف. فالمعرفة هي التي تفاضل بين الناس وليس العبادة والالتزام بالشعائر، فإن ذلك ارتباط بالرسوم، وتقييد للعبادة الحقة في رسوم ظاهرة. وكأن هذا يقصد منه أن المعرفة هي أرقى درجات العبادة بل هي العبادة، وفي الحقيقة فإن هذا الموقف هو النتيجة التي سنجدها عند اسبينوزا أيضاً، عندما يصل إلى اعتبار المعرفة بالله أرقى درجات العبادة. لأنك حينها «تتجاوز الصور إلى التحقق بأنك أنت هو، وهو أنت… أنت هو من حيث صورتك… وهو أنت بالعين والجوهر، فإنه هو الذي يفيض عليك الوجود من وجوده»(36). لأن كل صورة من الصور ناطقة بألوهية الحق مسبحة بحمده، وكل معبود من المعبودات وجه من وجوهه.

هذه في نظري هي الصورة العامة لفكرة وحدة الوجود؛ فهي موقف فلسفي، واتجاه في المعرفة يقصرها على التأمل والقول بالعلم اللدني، ومحاولة لتجاوز الإشكال الموهوم الذي أوقع فيه نفسه من خلال محاولة ربط المطلق بالمقيد، والتحقق بالمعرفة الحقة، وما يترتب عن هذا التصور من نتائج تؤدي إلى نقض الشرع المنزل ذاته، والحط من قدر صاحب الشرع بحجة أنه محجوب، بل والوصول إلى تصحيح كل العقائد وصور الشرك، وما ذلك إلا التزام بالقول بأن كل الوجود هو تجل لصفات الله تعالى، وصور الوجود كلها تجليات ووجوه للحق، ولهذا فالقول بوحدة الأديان نتيجة منطقية لالتزام ابن عربي بمقولات فكرته، والتزام بما تؤدي إليه «عقيدة الحب» من اتباع الهوى.

اترك تعليقاً