قصيدة تأتي إليك وقصيدة تنصرف عنك، تهجرك أو تهجرها ،قصيدة تطرق باب قلبك، تطلب حق اللجوء والإقامة الأبديين في مملكة روحك، وأخرى لا تعمر طويلا، فالقصيدة امرأة إما أن تكون كاملة الأنوثة أو لا تكون، إما أن تفرض عليك سحرها لتدفعك لاعتناق جمالها والإيمان بكل رؤاها الآسرة، أو أنها تقف أمامك عارية إلا من بشاعتها ورداءة نسجها الشعري، فاختر، واحسم أمرك، فالشعر ومعه الزجل كتابة لا تقبل المنزلة بين المنزلتين، إما زجالا متمكنا من كل آلياته الشعرية والإبداعية أو لا تكون، اخترأن تكون قارئا واعيا ونوعيا أو لا تكون، اختر أن تقصف البشاعة بسلاح الجمال الفتاك، دمر كل حصون الرداءة التي شيدت لنفسها بيننا قصورا بأبراج عالية، لا يطالها سوى من يمتلك أسلحة القراءة النوعية المدمرة والفتاكة، اختر أن تعانق بصيرتك بعين ثالثة ترى ما لا يراه صناع هذه البشاعة، انطلق وازرع في حقول ألغام بشاعتهم ورودا وأزهار، وانسف بيسراك ويمناك إصرارهم العلني والخفي على قتل كل ما هو جميل في فردوسنا الزجلي.

كلا لم تمت الكلمة المزجالة الغارقة في نعيم إبداعيتها وفي فردوس دهشتها الجمالية، مازالت القصيدة الكاملة عقل ودين، تمشي بيننا بدلال، أينما مرت ترسم بخطاها سحرا أخاذا، سحرا حلالا، لا يدركه إلا الراسخون في عشق الجمال، وقصيدة « يمكن « لمقترفها ومرتكب دهشتها الجمالية، الزجال الحكيم « عبد الرحيم باطما « خير مثال على أن كوكب الزجل مازال يدور وفق إيقاع جمال الإبداع و إبداعية الجمال، قصيدة من زمن غير الزمن، عندما تقرأها تصيبك بعدوى السؤال: من أنا ومن أكون؟ « يمْكَنْ نْكونوا … يَمْكنْ نْكونوا …» ومن هذا الآخر الذي يقتسم معي كينونتي ويقتسم معي هذا الكون؟ ما علاقتي بهذا الكائن؟ وعلاقتنا معا بالثنائيات المتضادة والمتنافرة شر/ خير، حب / حقد، حياة / موت؟ من ارتكب الخطيئة الأولى؟ ومن أين أتينا؟ و كيف أتينا « نْزَلْنا رْتَقْ – يَمْكنْ طلعْنا مَنْ الأرضْ فْتَقْ « وما هي مكونات الخلق؟ وكيف تم خلق الإنسان؟ : « يَمْكَنْ نْكونُوا ماء / يَمْكَنْ هْواء / دُرّة / عافْيَة / يَمْكنْ دُخّان، أو عْجينَة فاضَتْ مَنْ يَحْمومْ «، ومن ارتكب الخطايا التي ستتعاقب بعد خطيئة النزول أو الخروج؟ من الضحية في فعل النزول؟ أسئلة وجودية لذات شاعرة ذكورية، تسائل الكون والكائن حول الخلق والمخلوق، حول ثنائية الشك واليقين في فعل العشق والمعشوق.

«يمكن «، هي قصيدة تفرض سطوتها الفكرية والوجودية، قصيدة حداثية بامتياز، حيث أن البعد الفكري الفلسفي من جهة والإبداعية الشعرية الغارقة في دهشتها من جهة ثانية، يمتزجان فيما بينهما ليمنحانا منجزا زجليا يسمو بالذائقة الشعرية، والأهم أنه يرفع من قيمة لغتنا العامية، التي عكس ما يدعي البعض أنها لغة تواصل بسيطة، وأنها ليست لغة فكر وشعر، بل عكس ذلك، في استطاعة هذه اللغة ملامسة قضايا الفكر والوجود وبأسلوب شعري غارق في شعريته.

ديكارت وسارتر في ضيافة الزجل

المغربي الحداثي:

« يوجد شيء واحد لا يمكن أن أشك فيه، وهو أني أشك «.. قالها ديكارت وهو يضع منهجه هذا للوصول إلى الحقيقة وإلى اليقين، إذن دعونا نقتحم عوالم هذه القصيدة النموذج، وهي عوالم يمتزج فيها المنهج الديكارتي بالفكر الوجودي في رؤيا شعرية عميقة، ليخلقا لنا أطروحة فكر- إبداعية في غاية العمق و التناسق، قصيدة « يمكن « وقفة تأملية لذات شاعرة مهووسة بالسؤال الوجودي المستفز تارة، والمشكك تارة أخرى في كل الثوابت العلائقية والمعتقدية، منهجها في ذلك خطا ديكارتيا يروم لجعل من الكوجيطو المؤثث لنظرية الشك في علاقته باحتماليات اليقين ومتاهات التصديق، مسارا يحكم ويتحكم في فعل الأفكار، لا الفكر، بحكم أن ديكارت وهو يمارس فعل الشك يستثني في منهجه الفكر والشك « لا يمكن أن يشك في شكه « ويتحكم كذلك في فعل الإبداع. وعبد الرحيم الحكيم تأبط شر شكه ومضى. هذا الفتى المشبع بفكره الفلسفي إلى زعزعة المعتقد الفكري الذي تأسس وتشكل من خلال مرجعيات متعددة فكرية ومعتقدية، لامست في ترسيخها والإيمان بها خلاصة حتمية، ألا وهي حتمية اليقين، يقول الزجال في مستهل أطروحته الفكر- زجلية: « يَمْكَنْ نكونوا كيفْ – يَمْكنْ نْكُونوا كَمْ «.

إنه تشكيك صارخ للتقييم الجوهري والنوعي لقيمة الإنسان في علاقته بإنسانيته، وعلاقته بالآخر وبالكون كله، تفكير وجودي بمنهج ديكارتي، يروم لإحداث اهتزازات تكتونية، الغاية منها إعادة النظر في الإنسان وفي الوجود، في وجودية الإنسان، وفي إنسانية الوجود، هل نحن قيمة نوعية؟ أم أن قيمتنا في الكم والعدد المشكل لنا كذوات وهل العدد هو نواة لجوهر وجودنا؟ هل نحن عقل يفكر وقلب يحس ويتفاعل مع كل ما يحيط به؟ أم أننا مجرد عدد قيمته في تناسله و تكاثره ؟ وفعل « يمكن « المشكك في كل المسلمات وفي كل القيم النوعية للإنسان (عقل، قلب، إحساس، تفاعل، انفعال)، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، عن أي إنسان يتكلم الزجال هنا؟ هل يتكلم عن إنسان معين؟ بتحديد الرؤية والرقعة الجغرافية؟ ليس هناك أي سياق دلالي أو مفاهيمي يشير إلى ذلك، إنه يتكلم عن الإنسان الكوني، الإنسان في بعده الأشمل والأوسع، الإنسان كما وجد وتواجد منذ الظهور الأول.

« يَمْكنْ نْكُونوا صْرُوحْ عالْيَة – يَمْكَنْ رْدَمْ – يَمْكَنْ نْكُونوا احْرارْ في فْعالْنا – يَمْكَنْ خْدَمْ «

ويستمر منطق الشك والتشكيك حول من نحن ومن نكون؟ هل الإنسان أوجد الإنسان وبنى لنفسه في الإنسان وحوله قيمة الإنسان؟ وأنه بهذه القيمة بلغ أقصى مداه وبلغ جوهر ما يجب أن يكون عليه الإنسان؟ أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد دمار وخراب ينبطح مع التراب، حقيرا ذليلا، تستوي قيمته الوجودية مع قيمة « الرْدَمْ « أي الدمار والخراب؟ ولعل الصور الشعرية الموالية التي تنبني في مجملها على فرضيتين اثنتين، الفرضية ونقيضها، فرضية الإيجاب ودحضها بفرضية أخرى سلبية وسالبة للقيمة الاعتبارية للإنسان في بعده القيمي، وجدنا أنفسنا أمام خطاب شعري أشبه بحساب عسير لذات شاعرة مع إنسانيتها، ومع انتمائها لهذا المخلوق الذي يسمى مجازا وواقعيا بالإنسان (كيفْ / كَمْ – صْروحْ عالْيَة / رْدَمْ – أحْرارْ في أفْعالْنا / خْدَمْ)، ف فعل « يَمْكَنْ « الذي يفيد احتمالية وقوع الشيء وتحققه واقعيا، كما يفيد عكس ذلك، إنه فعل احتمال، يجمع الضد بضده والنقيض بنقيضه، ويبقى التعبير الشعري الجامع لكل هذه المتقابلات الضدية بأسطر شعرية قصيرة، هو جوهر ونواة لذة النص ودهشته العظمى هناك مسافة فاصلة ما بين خيط الروح وموتها، ما بين الحرية/ حرية الفعل والعبودية / الخدم ،فهل حقا هذه الحرية التي ننعم بها تشخيص وترجمة فعلية للحرية في مفهومها الوضعي والمثالي؟ أم أنها نسخة ممسوخة ومغلوطة لما يجب أن تكون عليه الحرية؟ يقول جان بول سارتر عن الحرية: « الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا، لأنه ذات حرة ألقي بها في العالم، وهو مسؤول عن كل ما يفعل»، ويقول كذلك صاحب رواية «الغثيان»: « الحرية هي ما تفعله مع ما تم فعله بك « فالتساؤل الضمني الذي يمكن أن يحدث بداخلنا رجة فكرية ومعتقدية، إذا ما ربطناه بثنائية الحرية والعبودية في القصيدة بمقولات سارتر عن الحرية: هل الإنسان له القدرة الفكرية والنفسية والتعبيرية كذلك لإدراك ما الحرية وما شروط تحققها؟ وما هي ملامحها؟ مأزق فكري ومفاهيمي يؤرق كل قارئ لهذه القصيدة، ويغرقه في متاهات أسئلة حارقة، قد لا نجد لها أجوبة شافية ودقيقة ومحددة كذلك، تشكيك في ماهية الإنسان قصيدة لها من السحر والقوة والمكر الفكري المبيت لكي ترمي بك في غياهب التأمل والتفكير العميقين.

قصيدة « يمكن « تأمل في الماهية وفي الوجود الفعلي للإنسان

يقول سارتر في كتابه « الوجودية مذهب إنساني»: « الإنسان يوجد ،ثم يريد أن يكون « « الإنسان ليس سوى ما يصنعه هو بنفسه « فالوجود بالنسبة له هو الأصل أما الماهية فتأتي بعد وجوده، فالإنسان هو من خلق ماهية وجوده واختار كيف ينبغي أن تكون عليه هذه الماهية، و قصيدة «يمكن» غوص زجلي بنزعة فكرية تشكيكية تروم النبش والحفر العقلاني في ماهية الوجود ووجودية هذه الماهية « كَمْ / كيفْ «، وتساؤلات ضمنية ومباشرة حول الإنسان وأصله، أو أصوله، ولعل توظيفه لفعل «النزول»: « يَمْكَنْ نْكونُوا نْزَلْنا رْتَقْ « الذي يقابله في الحركية الفعلية النقيضة فعل: « طْلَعْنا «، ففعل النزول يحيل على الخطيئة الكبرى، و التي تتلخص في عملية الاندحار والهبوط لأرض ستكون مسرحا للبحث واستيعاب ماهية الوجود: « يَمْكَنْ مَنْ الارضْ طْلَعْنا فْتَقْ «، فبعد طرح معضلة الوجهة حسب ثنائية متضادة ومتنافرة «نزول – طلوع «، ينتقل بنا إلى بناء آخر أكثر عمقا من سابقه، ألا وهو أصل الانسان: « مَاء – هْواء – دُرّة – عافْيَة – دُخّانْ – عْجينَة – عْقَلْ كبيرْ « إنه يضعنا أمام ماهية التكوين والتشكل الأول لهذا الإنسان، وبنزعة ديكارتية تهدف التشكيك من أجل بلوغ و إدراك فهم تقريبي وليس يقيني لماهية الإنسان وأصله، يتلاعب بنا وبفهمنا الساذج والبسيط حول المادة التي تشكل عبرها ومنها الإنسان، فكل عناصره السبعة المدرجة في هذا الباب، هي في حقيقة الأمر ليست عناصر مشكلة لوجوده و إنما هي عناصر وآليات ستساعده على إدراك ماهية الوجود، فعبر كل هذه المكونات سيرتقي الإنسان بماهيته و ماهية وجوده، يقول سارتر في هذا الباب: « إن الإنسان يوجد ، ثم يسعى لأن يكون «، ولكي تستمر كينونته لابد له من التفكير في اكتشاف محيطه وفهمه حتى يتسنى له إدراك ماهيته كإنسان وماهية وجوده، ف « العَقلْ الَكْبيرْ « الحالم، الذي « يفكر/يْخَمّمْ «، هو المنهج الذي يوصل الانسان الى ماهيته، هو الفكر الذي يضمن له الإستمرار في استيعاب محيطه/كونه و كينونته، لكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا بإلحاح شديد، لماذا الزجال استثنى « الطين « من هذه المكونات السبع ؟ باعتبار أن هذا المكون هو الحاضر في كل الخطابات الإلهية واللاهوتية؟ فإذا ما رجعنا إلى الوجودية باعتبارها فلسفة حياة ،تتخذ من الإنسان محورا لكل انشغالاتها، هو منطلق كل الأفكار، فالإنسان هو « أقدم شيء في الوجود، و وجوده سابق لكل شيء «، إنه محور الكون بكل مكوناته، إنه المادة الأولى والأخيرة، والزجال الحكيم هنا لم يقص هذا المكون اعتباطيا، انه تعمد ذلك، من أجل دعوتنا لإقصاء كل الخطابات الجاهزة والاحتكام للعقل للوصول إلى الحقيقة، أو التفكير في الإنسان، في حقيقة وجوده، بعيدا عن تفسيرات النقل بدل الاعتماد على العقل.

إن جوهر الوجود الإنساني حسب سارتر يتمثل في الربط بين ثالوث الحرية و الاختيار ثم المسؤولية ، إنها الأسس الثلاثة المحددة لوجود كل إنسان في كل زمان ومكان، والزجال كان ذكيا في الجمع بين هذه المكونات الثلاث المحددة لجوهر و كنه الوجود في قوله: « المُهِمْ … كُنّا كايْنينْ بَالقُوّة، كايْنينْ بِالفِعلْ .. راحْنا عْصيناهْ وُجينا بْجوجْ «، فالحرية هي التواجد بالفعل مع الانفعال والتفاعل مع هذا الفعل / الاختيار، وقد جاءت كلمة القوة كمقابل ضدي لمنحى اختيار الفعل، وادراجهما يحيلنا على ثنائية المسيَّر و المخير في فعل التواجد و الوجود، وهنا مرة أخرى يدخل منهج الريب والشك الديكارتي، الذي يسائل احساسنا بالوجود والتواجد، هل هذه الكينونة/ « كايْنينْ « هي إنعكاس طوعي، أم هي مفروضة علينا، ومهما كان الجواب فإن الخلاصة تتمثل في فعل العصيان من جهة والمجيء أو النزول من جهة أخرى. وسيبقى هذا التواطؤ في فعل المجيء يتردد و يعيد نفسه في كل محطات تأنيب الضمير الفردي والثنائي والجماعي كذلك داخل القصيدة، بل سيصبح هذا التأنيب هو الجوهر العام ونواة الرؤيا الكلية و الشمولية لهذه القصيدة : ( راحْنَا عْصيناهْ وُ جينَا بْجوجْ ـ سُؤالْ سْكَتْنا عْليهْ بْجوجْ ـ عَلَّمْناهْ يَسْتَرْ الدّمْ حْنَا بْجُوجْ ـ اجْنينَا الخيرْ وُالشّرْ بِيدينَا بْجوجْ ـ تَلّينا بْجوجْ ـ يَمْكَنْ مَنّي يَمْكَنْ مَنَّكْ، يَمْكَنْ مَنّا بْجوجْ ).

« يمكن» احتراق وتأنيب ضمير مفرد

بهيئة جمع وجودية:

أولى «سارتر» أهمية كبرى لمفهوم الحرية ودورها في تحديد اختيارات كل فرد، فبالفعل الحر يتمكن كل شخص من إعطاء معنى لوجوده، وفعل الاختيار أو اختيار الفعل وطبيعته، يحددان ماهية وجود الشخص داخل منظومته المجتمعية، والزجال الحكيم في قصيدة « يمكن «هو مفرد، من خلال ذاته الشاعرة، لكنه بصيغة مثنى جامع لوجودية الإنسان، إننا هنا أمام ذات شاعرة تحترق و تحرقنا معها، تغرقنا في وابل من الاسئلة الشك – الوجودية « حِيرَةْ سُؤالْ «، كلما لامسنا مقاربات هذا السؤال إلا وتوالدت وتناسلت أسئلة أخرى وتعددت المتاهات بداخلنا: « مَنْ صُلبْ جْوابُه أبْعَثْ تاني سُؤالْ «، لنصبح وسط دوامة من الشك والتشكيك في الشك نفسه « ازْرَعْ الشّكْ فَ طريقْ اليَقِينْ«.

ألم أقل أن الزجال في هذه القصيدة ماكر حد المتعة، وعميق حد نفسه الأمارة بالتأمل، عرف كيف يسن لنفسه طريقا محفوفا بالاستفزاز الفكري، لكنه استفزاز يوقظ بداخلنا قيمة السؤال ودوره في فهم الإنسان ومن خلاله فهم وجوده، انها ذات شاعرة لها شجاعة خارقة على تأنيب ذاتها و تأنيب الآخر من منطلق تقاسمهما معا كل السياقات السلب ـ إيجابية: « رْباحْ وُخُسْرانْ ـ شوكْ وُوَردْ ـ اجْنِينا الْخيرْ وُ الشّرْ بيَدّينَا بْجُوجْ «، فكل هذه الثنائيات المتضادة والمتنافرة هي تعبير عن فكر وجودي قلق،على حد تصور «هايدغر»، قلق من مصير هذه الحياة التي يحياها هذا الانسان، قلق من السقوط في العدمية، قلق مريب من اللاجدوى الوجود/ الحياة، قلق يدفع هذه الذات الشاعرة لكي تتخذ من هذا القلق/تأنيب الضمير الفردي والجماعي، مرجعية لتقويم وجودها، لكي تعيد التفكير في كيفية الإقبال عن الحياة : « طَارُو طْيورْ حَطّو طْيُورْ ـ كانُو فْراخْ صَبْحو نْسُورْ «، أليس في هذا ما يحيل على وعي بقلق فعل الحياة في علاقة تجاذبية مع الوجود ووجودية الإنسان؟ أليس الإنسان مرجعنا الأوحد في فهم هذا الإنسان، فهم الحياة، فهم الآخر، وفهم الوجود، بغية إيجاد تعايش بين الإنسان وكونه، وكذا قبوله لكينونة ثنائية وجماعية كذلك؟ أليس في الرصد والاعتراف بالنواقص / العيوب: « عَيْبِي، عَيْبَكْ « الذاتية و الموضوعية، محاولة لترميم الحياة بين هذا الثنائي الذي خلق لكي يمنحا لبعضهما البعض الحياة، ثم ليكونا معا قيمة وجودية واعتبارية لوجودهما معا ولوجودية الإنسان؟

تأنيب الضمير الفردي /الذات الشاعرة، والتأنيب الثنائي / « أنا ـ أنْتَ ـ بْجوجْ «، من خلال الجهر والإقرار المباشر بفعل المعصية: «ياكْ عْصيناهْ وُجينا بْجوجْ «، يحيلنا على مأساة وعقدة ذنب جماعية، أفرزت لنا سيكولوجية جماعة مضطربة ومهتزة، لم تتخلص من ذنبها الأزلي والأبدي، ذنب ظل يلاحقها: «وُ الا اليومْ فْ القلوبْ ما تْلاتْ مْحَنّة ـ راهْ مَنّا وُمَنّا بْجوجْ «، يقول « غوستاف لوبون « في كتابه « سيكولوجية الجماهير « متحدثا عن تأثير الأيديولوجيات الدينية في السلوك الجماعي، وما حملته هذه الأيديولوجيات من عقد ذنب جماعية، كان لها التأثير الكبير في التعامل مع كل ما يحيط بها ،بحيث أن معصية النزول و مغادرة الجنة، أصبحت مصدرا ومرجعا لتبرير كل ما لحق بالانسان من محن ومن ويلات، وبالتالي خلق بداخل هذا الضمير الجماعي شعورا بالضياع وبالهلاك، ذنب ضمير جماعي يرى خلاصه في الرجوع والطريق الى ذلك محفوفة بالمواجهة، مواجهة الأنا والآخر، ومواجهة هذا الذنب، ومواجهة هذا التأنيب الجماعي ومواجهة الطبيعة في صورتها العدوانية والعنيفة.

خلاصة / خلاص من قصيدة

متعبة وماتعة:

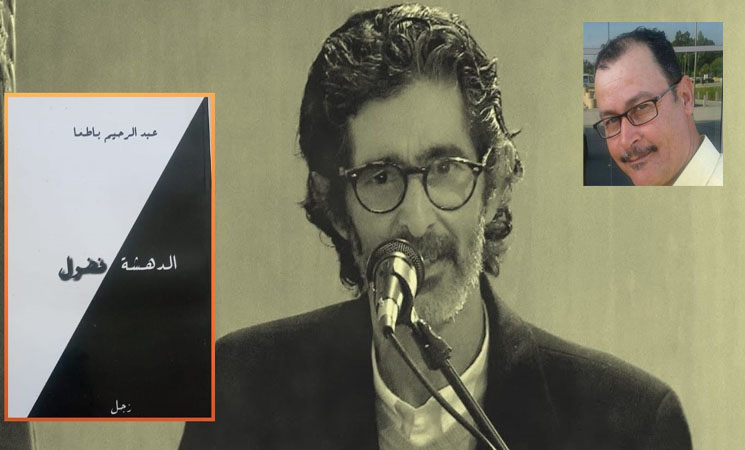

قرأت القصيدة وقرأتني، ما إن اقتربت منها حتى لبستني، مشت بداخلي عارية إلا من رؤيتها الشعرية الغارقة في العمق وفي الجمال، كنت قد سمعتها لأول مرة هنا بمنفاي الشعري، قرأها صاحبها، الزجال عبد الرحيم باطمة في ساعات متأخرة من ليلة أعلنت عن انتسابها للشعر، كان للصوت ملامح الحكماء، الذين يمشون في الأرض، يزرعون سنبلة شعرية هنا وقنبلة فكرية هناك، تأبط شعره/زجله، و لوح لعقلي لكي يستيقظ، و كأنه يقول لي قبل بدء قراءة قصيدته «يمكن» من ديوانه الأخير «الدهشة فضول»: « لا أطلب منك سوى أن تكون أنت ولا أحدا غيرك «، ومشت القصيدة وصاحبها فوق أضلعي وانسابا معا في مجرى دمي، وبدأ ينشد ويرتل زجله ترتيلا، استعرت في الإصغاء الأول كل ما أحمله بداخلي من معاجم ومن كتب في النقل والعقل، من علوم و مناهج، لكن القصيدة كانت صفعة للإنسان العاشق للجمال بداخلي، كانت حماما باردا أيقظني من سباتي الأبدي، وأنا الذي قضيت في كهف نومهم مئات السنين، أبحث عن قصيدة تعيدني إلي و إلى الزجل المبين، وعبد الرحيم لم يكن رحيما بي وبفكري، قال لي وهو يقرأ ما تيسر من قصيدة « يمكن «: لن أموت في كنف « العربي «، ولن أعيش في جلباب أخي محمد، أنا صوت لقصيدة أخرى، أنا زجل يمشي بحكمة و بكبرياء إلى موته/حياته، يحمل مختبرا في جيبه الأيمن، وفي الآخر مركزا للتشريح الفكري والتأملي، لقد كان بحق يعيش الانسلاخ الشعري، وقد برهن بعمق قصيدته أن المحطات السابقة، ( شجرة البطمة – الشحطة ) لم تكن في الحقيقة سوى محطات استراحة للوصول إلى وجهة الحداثة، نعم، أكيد، قصيدة «يمكن» قصيدة حداثية بامتياز، قصيدة لكي تدخل غمار رؤيتها العميقة ،يجب عليك أن تأخذ تأشيرة من بابل العالمة، وأن تتبرك بأحجار الإغريق وتماثيل حكمائها وفلاسفتها الأجلاء، يجب عليك أن تتوسل لابن رشد أن ينبعث من جديد فتحضر حلقات فكره، إنها قصيدة مسكونة بالسؤال، بالقلق الوجودي، وبالمنهج الديكارتي، قصيدة لا تمنحك حق الجواب، فقط هي أسئلة تتزاحم بمخيلتك فتغرقك في التأملات الفكرية والوجودية، لتصبح مدمنا على طرح الأسئلة حول الأنا والآخر، حول الفكر الجماعي في علاقته التجاذبية بالذنب والتأنيب الجماعيين.

ما كتبته هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أعتبره قراءة نقدية، أنا مثل كل من قرأته هذه القصيدة، فاعتنق مذهب السؤال وانبرى بنفسه يطوف حولها، ويتضرع لكل أرباب الفكر، علهم يجودون عليه ببريق معرفة، وقبس من ضوء فكر ينير لديه عتمة السؤال، وإذ أشكر صديقي عبد الرحيم باطمة، أقول له: دام لك وعيك الشقي ودمت سؤالا حارقا في معادلتنا الزجلية، ودمت ماكرا حد جمال الفكر وجمالية طرحه زجلا ماتعا.

مراجع:

جان بول سارتر «الوجودية منزع إنساني

– كتاب» الوجود والعدم» ترجمة عبد الرحمن بدوي

مارتن هايدغر كتاب «السؤال عن الشيء»

– «سيكولوجية الجماهير» غوستاف لوبون، ترجمة وتقديم هاشم صالح