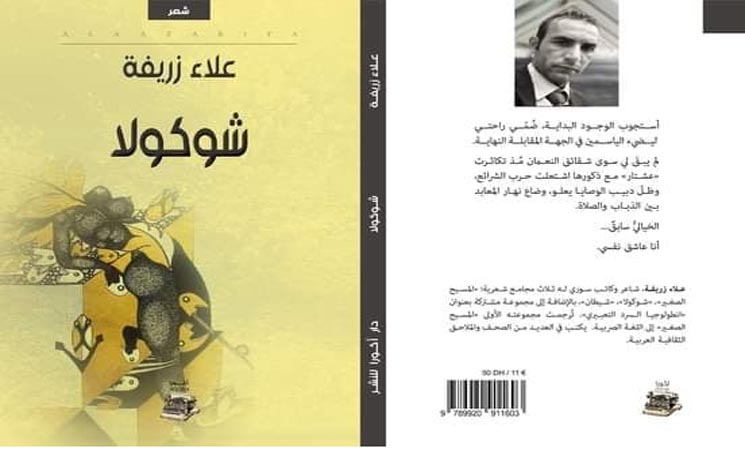

تبدو النصوص الشعرية التي تكوّن الكتاب الشعري للشاعر السوري علاء زريفة، (“شوكولا”، 2021، عن دار أغورا، المغرب)، غير مترابطة، عند النظرة الأولية، لكن بعد أن يتم الانتهاء من فك خيوطها الخفية مثل جذمور شعريّ، يتضح الخيط السريّ (بفتح وضم السين) الذي يربط بين أبياتها وأفكارها ورؤاها، إنه ذلك الحضور الشفاف للإيروسي، بكل ما يحمله من دلالات متعلقة بالجسد والحب والرغبة والجنس. إنه دعوة أو بيان شعري للانعتاق من ويلات هذا العالم عبر تحرير الجسد من كل القيود التي تسيطر عليه، وتشكل أغلالا تشده إلى الانقياد نحو الانكماش والتقوقع في قوقعة الأعراف والعادات والمعتقدات السائدة، التي لا ترى في الجسد سوى “حامل للذنوب” والآثام، إنه مصدر الشرور ومنبع الظلال، لهذا لا بد من تقييده والحد من رغباته وإراداته، وهذه الأخيرة اللاعقلانية المندفعة نحو تدمير كل الأسوار والحدود من أجل الاستمرار دونما الاكتراث لأي مانع “أخلاقي”، فكل ما تبحث عنه هو البقاء، لهذا فهي تجد في “الإيروس” منفذا وطريقا لذلك. لهذا فالشاعر علاء زريفة يتخذ من “الشيطان”، تلك الشخصية المتمردة منذ الأزل، صوتا ودلالة ورمزا في آن للتعبير عن هذا البعد، عن “الإرادة” إن أردنا القول بالتعبير الأدق. لهذا في لحظة معينة يتحول “الشيطان” إلى بشر، يتلبس “الجسد” ويتحرر من “خفائه”:

-“مذ خرجت من النار صرت بشراً”.

ولا مفر إذن من الأرضي، بعد هذا التلبّس، ولا شيء يقوده إلى الهروب من “حقيقته” الجديدة، حقيقة البشر، إذ “لا عبادةَ ترفعني أعلى”، يقول.

الإيروس، إله الحب والرغبة والجنس، رمز الأرضي رمز البقاء والتطلع للحياة، رمز النشوة ومعاكسة الموت، إنه اندفاع نحو البقاء والخلود.. لهذا يتخذ الشاعر في مجموعته الشعرية، من الجسد مسندا ومنطلقا ولغة؛ مسندا للقول الشعري والتعبير عن الرغبة والإرادة، ومنطلقا للإعلاء من الأنا في كامل تشظياتها وتحررها من القيود، ولغة للتعبير عن آلام ومأساة الإنسان العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص، الطامح للانعتاق من قيود الماضي والأعراف والحرب، التي لا تكاد تنطفئ نيرانها حتى تشتعل في مكان آخر في جسد هذا الوطن العربي، الهش كالشوكولا، والعامر بندوب شبيهة بندوب العبيد الذين حملوا سلال الشوكولا على طول الغابات وعلى امتداد البحار ليتلذذ بها الغربي بمرارة وحلاوة.

– “ماذا فعلت بك الحرب يا أمي/ لو كنتُ حيا لعدتُ..”

تتكئ بنية اللغة الشعرية في هذا العمل الشعري على التجانس في المعاني التي لا تكف عن التوالد، بعيدا عن أي إيقاعية صوتية، إذ يتخذ علاء زريفة من شعرية النثر أرضية خصبة لكنها عامرة بالمتاهات والوعورة، ليقول قوله في تحرر كامل من كل المتعارف عليه، “لا أتلذذ بتفاح الحداثة وما قبلها ما بعدها”، يقول الشاعر. وهو يتخذ من التفاح كل دلالة تشير وتحيل إلى “الخطيئة”، وهي مرتبطة بشخص الشيطان والإنسان في الآن ذاته، الأول بالعصيان والثاني بعدم الامتثال وما حدث له من إغواء.. فالشاعر يحاول -إذن- أن يعصى كل تلك الأفكار القائمة والمتداولة منذ ما قبل الحداثة وأيضا عدم الامتثال لغواية الحداثة وما بعدها، لهذا فهو لا يكتب سوى أناه وذاته المتشظية، في لعب بين الصوت الذكوري والصوت الأنثوي على امتداد النصوص الشعرية التي تشكل أعضاء الجسم/الكتاب.

-“يا حبيبي: لو أنك أنا،/ لعرفت كيف يمزق الأنثى مخالب الذكر./ وهو ينوء عن رائحة غريبةْ./ تغوي نعناع المساء في قلب يتذكرْ./ يا حبيبتي: لو أنك أناي،/ لقلت لروحي: توتّري،/ وانصلبي لن يأتي مسيح ينقذ فيك الأنثى/ التي هاجرت مع حرف نابت في صدر عاشق/ يصدح ليموت،/ ويموت ليحبكْ.”

يختلط في الجسد عينه الشيطان والإنسان، الأنثى والذكر، الشيء ونقيضه، نوع من التكامل رغم كل ما يبدو من تناقض. فيغدو الجسد فضاء حران وعلامة حضور في هنا والآن، وسبيلا للانفلات من كل الأغلال. بل إننا لا نوجد إلا باعتبارنا أجسادا، ولا يمكننا أن نوجد إلا في أجسادنا وبأجسادنا، الذي بقدر ما يرغب في التحرر فهو معرض لكل آليات الأسر والعبودية (بكل معانيها، بما فيها المعاصرة، المتعلقة بالعولمة وحتى المعتقدات التي ما زالت قائمة). هذا مع الإشارة لكون النص الشعري في حد ذاته هو “جسد”، لهذا يجعله الشاعر علاء زريفة حرا متدفقا غير منقاد لأي ضوابط وقوالب جاهزة. لا يدافع عن أي رؤية مكتفية بنفسه وعالمها، “لا أدافع عن الفلسفة المغلقة، على كنيسة واحدة”، يقول.

يتخذ الإيروس أبعادا متعددة، كما سبق وذكرنا، لكنه في كل الحالات مرتبط بالمعاناة، لأن كلا من الحب والجسد والجنس هي مفاهيم لا يمكنها أن تتنصل من “الرغبة” التي تعد متذبذبة خاضعة للإشباع والنقص، وبالتالي للمعاناة.

-“داخل الحياة/ وراء الكواليس/ أبكي كطفل في السابعة عشرة خارج الحياة، أمامها../ أمثّل دوراً دونكيخوتياً/ أنتقم من العالم/ برجم الحب/ أجادل حولي/ من أكون/ زجاج ميت لعاطفة فاسدة”.

يجعل علاء زريفة من دونكيخوت رمزا ودلالة على المعاناة، إنه يندفع بجسد نحو محاربة الفساد، فيدخل في حرب وهمية، شبيهة بالحرب المتفشية في هذا الجسم العربي، لا يخرج فيها منهزما ولا منتصرا، لكنه مدفوع بالرغبة في الإشباع، إشباع ذاته التي تقوده على الدوام لأن يجمل رمحه ليطاحن الريح بجنون. يحارب عدوا لا يسقط ولا ينتهي.. وهذا حالنا، بل “لعنة” تطاردنا، في هذا الشرق المنذور للحرب. ولا يمكن أن نفصل الحرب أبدا عن “الرغبة” والنقص، بل الاندفاع الجنسي، وبالتالي عن الإيروسي. أو كما يذهب فرويد إلى اعتبار الإيروس مبدأ اللذة وتجنب الألم الذي يحكم تصرفات الإنسان، لكنه في الوقت ذاته الوحيد الكفيل بإنهاء الحرب، لأنه دعوة للبقاء والاستمرار وإعلان عن الحب واندفاع غريزي نحوه.

إن الإنسان يحمل في ذاته نفسه /أناه ونقيضه، إنه بقدر ما يرغب في الحب فهو منقاد إلى الحرب، لهذا يحضر في هذا العمل بصفته الوطن والمنفى، العقاب والخلاص. محاولا تحقيق الحياة بالموت، ليس انتحارا لكن تجددا كالعنقاء التي تولد من رمادها، “أموت وأولد في جسد امرأة واحدة”، يقول. إذ تتخذ المرأة ها هنا دلالة الخصوبة والحياة، الخروج من جديد من رحم المعاناة.

-“العاشر من تموز/ نهار جديد يقشر تفاح الخطيئة المقدسة/ وأنا المراهق الذي يخرج في زي نفسه/ يعبد الفكرة – المرأة/ ويعيد تخيّلها مرة تلو المرة/ ما زلت هناك كان قلبي مؤمناً/ يحمل وصيته/ ويحدق في الخنجر الذي تطعنين / ويصدق حدسه/ أن الحياة السائلة بين يديه/ كانت سمه القاتل”…

إن حضور الجسد في الشعر وطغيانه، هو بيان مفتوح للدعوة للحياة، فالجسد دائم التطلع للخلود والاستمرار والبقاء، ولا يجد لذلك سبيلا إلا عبر الرغبة والجنس، عبر البحث عن الآخر النقيض الذي يكمله، لهذا فحضور صوت الذكر والأنثى في عمل علاء زريفة يأتي باعتباره مانيفستو للوجود، للبقاء قيد الحياة والحب رغم كل هذا الموت المتفشي وهذه الحرب التي تنخر أضلاع هذا الجسد الممتد من المحيط إلى الخليج. حرب ليس بالأسلحة فحسب، بل حتى عبر كماشات التقاليد وأسوار المعتقدات السائدة التي تُخضع الجسد لمحابسها المظلمة. لهذا يعلي الشاعر من صوت الحب وحضوره في المجموعة الشعرية، إذ لا يكاد يغيب عن كل النصوص المكونة له، فـ”لا أسئلة للموت في الحب”، يقول.

لا ينفصل الجسد عن الإيروس(ي) وعن الحب، وعن البقاء، وفي الوقت عينه لا ينفصل عن الخطيئة وبالتالي عن الشيطان. الذي يظل خاضعا للمأساة، في أبديته منذ أن أعلن العصيان، إنه بالتالي رهين قدره مؤمن به ومخلص له، فلا مفر من قدرنا فما سيحدث سيحدث، وإننا منذورون كما الشيطان إلى المأساة (مأساة إبليس بتعبير صادق جلال العظم)، إلى عيش المعاناة، بل لا يعطي للحياة قيمتها إلا بالنظر إليها من حيث إنها صورة للمأساة.. أو الشقاء بتعبير شوبنهاور، الذي لا يمكن أن نشفى منه إلا بالحلول في الجسد، في الإرادة في الإيروس.. والعيش بالفن/ بالشعر. وهذا ما سعى علاء زريفة لتحقيقه..

-“وقلت متعمدةً: اقرأ/ كان فستانك الخمري أشد ًمعرفة/ ولا منتمياً لعالم فوق- أرضي/ يغلّف المأساة القادمة بوهم مقنع”.. يقول الشاعر بصوت أنثاه. ويضيف في مقطع آخر:-“والكون: حطب شجر ّ معد للاحتراق/ لتخلق المأساة أو الملهاة/ لا فرق”.. فلا فرق بين المأساة والملهاة إذن. إنهما صورتان لعملة واحدة، الشيء ونقيضه في جسم واحد، أما المعرفة فهي “فردوس جهنمية”، كما يقول، بالتالي من العذاب أن نبحث عن خلاصنا من المأساة، ولو بالملهاة، فما أن نخرج من الأولى بالثانية حتى نعاود الرجوع إلى الأولى في دوامة ومتاهة وجودية، عنوانها “الأزمة”، التي تقود دائما إلى الأمام.

اترك تعليقاً